危机情境下的企业社会责任保险效应与挽回效应研究

樊建锋 赵秋茹田志龙

(1.五邑大学经济管理学院; 2.华中科技大学管理学院)

1 研究背景

近年来,随着公司治理结构的完善,企业社会责任(corporate social responsibility,CSR)备受理论界与实业界关注。尽管FRIEDMAN[1]认为企业唯一的社会责任是股东利润最大化,但越来越多的CSR倡导者认为,除了追求股东利润最大化之外,企业还应对消费者、社区和环境等负责[2]。研究表明,除了利他主义动机[3]之外,企业之所以履行社会责任也是为了追求“开明自利”,如获取竞争优势[4]与合法性[5],削弱危机事件发生时消费者的消极反应[6],获得良好的社会声誉,进而产生经济效益等[7]。在现有文献中,CSR的经济效应大致分为两类:①保险效应,即企业在危机事件之前履行的CSR,能在危机事件后为企业股东财富提供类似于保险的作用[8];②增值效应,即CSR能直接或间接地产生或增进公司财富[9]。本研究将企业在危机事件之后CSR的增值效应界定为CSR的财富挽回效应。

首先,CSR保险效应主要是因为CSR为企业提供了积极的道德资本,这种积极的道德资本能够在企业发生危机事件时发挥保险作用[8,9]。GODFREY等[10]发现,面向合作伙伴的技术型CSR的保险效应并不明显,但面向企业第二类利益相关者(消费者、政府、公众)的制度性CSR确实具有类似慈善捐助的保险作用。SHIU等[11]认为,美国上市公司的CSR具备保险作用。这些研究都是基于国外上市公司和成熟市场背景。相关研究发现,市场化程度调节着CSR的伤害保险价值[12]。处于转型时期的中国,其市场化程度和制度环境明显不同于西方企业。以国内企业为样本的相关研究发现,国内企业的慈善捐赠确实也具有伤害保险效应[13],但该研究只局限于企业慈善捐助,并未探讨国内企业其他内容的CSR是否也具有保险作用。

其次,CSR对公司财富的增值效应的作用机制较为复杂[14]。公识度较大的两个机制分别是:①CSR改善了企业的关系资产,进而产生或改善企业财务绩效[9];②CSR改善了企业的竞争优势,进而产生或改善企业财务绩效[4]。一方面,部分研究主要探讨企业正常经营状态下,CSR与企业财务绩效的关系且结论并不一致[14],缺少讨论危机情境下,CSR能否增进企业财务绩效的研究;另一方面,现有危机管理文献多是从消费者角度探讨危机事件后,企业的具体CSR策略及其影响[15],缺少探讨危机事件之后CSR是否能对股东财富提供挽回效应,改善企业财务绩效。

最后,企业间存在着非市场行为竞争[16],但现有文献并未探讨危机事件前后竞争对手CSR会否影响企业CSR对企业财务绩效的保险效应[10,11,13]和挽回效应。

基于此,本研究借助事件研究方法,以2009~2018年发生危机事件的中国上市公司为样本,探讨CSR能否为企业股东财富提供保险效应与挽回效应,以及竞争对手CSR对企业CSR两类效应的影响。

2 理论基础与研究假设

2.1 CSR对股东财富的影响机制

从现有文献来看,CSR与企业财务绩效的关系较为复杂[14],其中,CSR与企业财务绩效的积极关系的重要中介机制就是CSR能否构建起企业竞争优势[4]和积极的企业声誉[9]。企业声誉代表着随着时间推移,公众对企业的积累性判断,反映了企业在履行利益相关者要求方面的相对成功,是企业竞争优势的重要来源。整合FOMBRUN[17]的声誉模型、PORTER等[4]的慈善捐赠——竞争优势模型以及其他相关文献[9],企业CSR主要通过4种机制保护或增进股东财富,即短期信号机制、短期分散机制、长期竞争优势提升机制和长期信任机制。显然,不论是构建竞争优势,还是建立信任都需要时间积累。

除了上述的分散机制外,其他3种机制也是企业重要的危机应对手段。在危机事件之前,企业通过CSR向利益相关者传递了企业关注社会利益的利他意图,或者至少不是完全自利意图的信号,这种信号机制可以影响利益相关者对企业危机事件的归因;同时也可以通过信任机制积累积极道德资本,以及通过竞争优势提升机制来提升企业竞争优势,从而在危机事件发生后,可以起到保护股东财富的作用。而在危机事件后,企业可以通过CSR分散机制转移公众视线,引导舆论,也可以通过CSR信号机制,传递企业积极改进错误的形象;同时借助危机事件重新审视企业经营现状,改造薄弱环节,重塑企业竞争优势,挽回受损的股东财富。

2.2 CSR保险效应

GODFREY[8]认为,CSR保险效应是通过信号机制和信任机制来实现的。首先,企业通过CSR向利益相关方传递企业让渡自身企业,关注和投身社会利益的积极信号;其次,这种积极信号随着时间积累并为利益相关方所知晓,进而转化为道德资本。当消费者接触对企业不利的信息,尤其是模棱两可的信息或证据时,积极的道德资本可能会使他们朝着有利于企业方面做出判断,为企业以关系为基础的无形资产提供类保险作用,减缓利益相关者对企业的制裁力度[8~11],保护股东财富不受损失。这种道德资本在企业发生危机事件时,会对企业形成某种保护作用。由此,从短期来看,企业在CSR的支出类似于支付某种保险费,从而反映为企业成本,给利益相关者传递的是一种企业关注社会利益,而非完全利己的信号,让利益相关者将企业CSR活动归因于某种道德价值[8]。因而当危机事件发生时,使利益相关者将危机事件归因为客观原因、管理失误等非主观恶意,以削弱危机事件对股东财富的负面影响[10]。据此,提出如下假设:

假设1危机事件之前的短期CSR,能为危机事件后的企业股东财富提供保险效应。

如前所述,CSR信任机制发挥作用的前提是形成积极的道德资本[9,10]。然而,道德资本的形成需要两个基本条件:①使CSR为公众所了解,因此企业要通过多种方式报告和宣传CSR;②CSR必须是企业实质性的付出,从而让利益相关者感知到CSR是可信的[10]。CSR可信,取决于其所反映的价值观与受影响社区的价值观是否一致,以及社区对企业捐助动机的积极评价[8]。这其中重要的因素就是CSR的稳定性和一致性[8,9]。况且道德资本本身的形成就要花费比一般资本更多的时间。由此,有理由相信,在企业与利益相关者的互动过程中,企业长期CSR会更趋向符合利益相关者的价值观,且能避免利益相关者对企业CSR形成机会主义的印象。研究发现,相对于短期CSR,企业在危机事件前履行CSR的时间越长,应对危机的效果就越好[18]。据此,提出如下假设:

假设2危机事件之前的长期CSR,能为危机事件后的企业股东财富提供保险效应。

2.3 竞争对手CSR对企业CSR保险效应的影响

由前述CSR保险效应模型可知,CSR能对股东财富提供保险作用的关键,是在利益相关方对危机事件之前的企业CSR动机与行为的评价基础上,形成积极的道德资本。而竞争互动理论认为,企业间存在着大量的市场与非市场竞争行为互动[16]。当某个企业积极履行CSR,既可能给其他企业形成示范效应,也可能在合法性层面给其他企业形成同构压力,促使竞争企业做出回应从而积极履行CSR。从短期来看,竞争对手的短期CSR行为可能会分散和转移利益相关者对企业CSR的关注,干扰企业短期CSR的信号机制,影响利益相关者对企业CSR动机与行为评价,从而削弱企业短期CSR的保险效应。从长期来看,竞争对手长期CSR干扰利益相关方对企业CSR动机与意图的评价,会影响企业积累积极的道德资本,从而有可能削弱企业长期CSR对股东财富的保护作用;通过长期CSR改善和发展企业竞争环境,会导致竞争对手“搭便车”行为[9],削弱CSR构建的竞争优势,进而抵消企业长期CSR对股东财富的保险效应。据此,提出如下假设:

假设3危机事件前,竞争对手短期CSR会对企业CSR的保险效应产生显著负面影响。

假设4危机事件前,竞争对手长期CSR会对企业CSR的保险效应产生显著负面影响。

2.4 CSR挽回效应

危机管理理论认为,危机事件后企业与利益相关者的沟通,可以从主动性、紧急性和合法性3个维度进行管理[19]。根据前述的分散引导机制和信号机制,当危机事件发生后,企业通过在第一时间主动履行和披露短期CSR行为,及时回应利益相关者的期望,既可以分散和引导舆论走向,挽回企业声誉,也可以传递企业积极作为的信号,改善企业利益相关者对企业的评价,修复在危机中受损的品牌形象[17],进而挽回企业受损财富。据此,提出如下假设:

假设5企业在危机事件后的短期CSR水平越高,越能挽回受损的股东财富。

另外,根据前述的竞争优势提升机制,为回应利益相关方的期望,危机事件后,企业履行和披露CSR并长期坚持之,既可以改善企业合法性[5],也可以通过改善和发展外部环境,进一步强化企业竞争优势[4],进而挽回企业受损财富。例如,2017年海底捞在发生“后厨事件”后,积极回应公众质疑,实施包括“透明厨房”在内的一系列整改措施,主动接受公众监督,既化危为机,又进一步从长期发展角度强化了企业的竞争优势。据此,提出如下假设:

假设6企业在危机事件后的长期CSR水平越高,越能挽回企业受损的股东财富。

2.5 竞争对手CSR对企业CSR挽回效应的影响

危机事件的负面溢出效应,通常会迫使竞争对手在危机事件后开展各类回应行为。而CSR常常是企业应对危机事件修复品牌信任的常用方式[15]。由此,当危机事件发生后,从短期来看,竞争对手应对危机事件的CSR行为,可能会分散企业CSR行为的积极作用,干扰企业CSR行为的信号机制,从而给企业CSR行为的挽回效应带来消极影响。同样,根据前述的CSR挽回效应的竞争优势提升机制,从长期来看,竞争对手的CSR,也可能会削弱企业CSR逐步构建的行业竞争地位和竞争优势,从而抵消企业CSR的财富挽回效应。据此,提出如下假设:

假设7竞争对手在危机事件后的短期CSR,会对企业CSR挽回效应产生显著负面影响。

假设8竞争对手在危机事件后的长期CSR,会对企业CSR挽回效应产生显著负面影响。

3 研究设计

3.1 样本选择

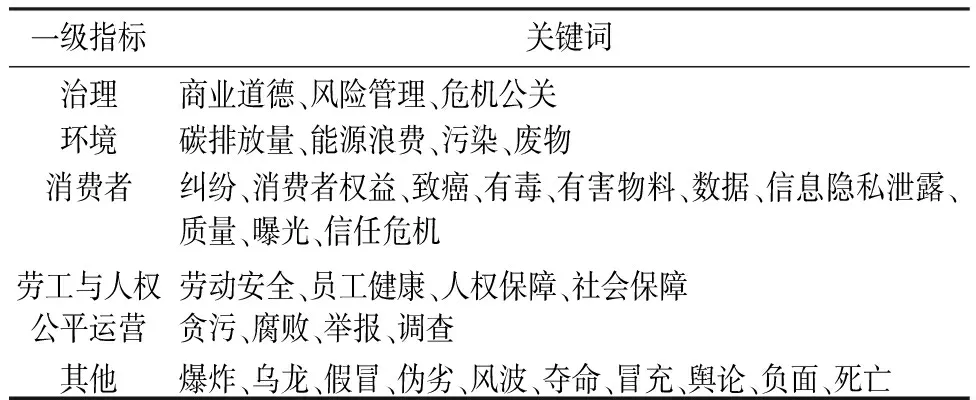

本研究选择2009~2018年间曾发生危机事件的沪市和深市A股上市公司作为研究对象。首先,提炼危机事件关键词。根据润灵环球责任报告(RKS)的CSR评定关键指标及其对应的具体描述,提炼搜索危机事件的关键词,构成了危机事件的关键词列表(见表1)。其次,检索危机事件。根据这些关键词在人民网、搜狐新闻、网易新闻上搜索2009~2018年所有的危机事件。若不止一家媒体报道同一危机事件,则只选取报道时间最早的,共搜索到了961个危机事件。再次,检索危机事件企业。根据搜索到的危机事件,查找相应的公司,共查找到877家企业。最后,样本筛选:①基于数据的可获得性,剔除掉117家非上市企业;②基于数据稳定性,剔除掉危机事件发生那一年ST股票企业、发生危机事件后一段时间内退市的企业、IPO不足1年的企业;③相关研究发现[11],连续危机事件会显著削弱CSR的保险效应,因此剔除了在研究时段内连续被曝出多次危机事件的企业;④基于CSR数据与企业财务数据来源同一性,剔除掉不在2009~2018年RKS的数据集内的企业。最终确定的研究CSR保险效应的样本企业为262家,包括46家金融企业、124家“最终产品”企业和92家“非最终产品”企业;研究挽回效应的样本企业为260家,包括45家金融企业、122家“最终产品”企业和93家 “非最终产品”企业。

表1 用于搜索危机事件的关键词

3.2 研究方法与研究过程

本研究采用事件研究法,检验企业在危机事件之前的CSR,能否在危机事件发生后为股东财富提供保险效应,以及危机事件后,企业发布CSR报告能否为股东财富提供挽回效应。事件研究法是由FAMA等[20]提出,是研究某一特定事件发生前后样本股票收益率的变化,进而解释该事件对样本股票价格变化与收益率的影响,主要被用于检验事件发生前后价格变化或价格对披露信息的反应程度,现已被广泛应用于金融和财务领域。具体步骤如下。

步骤1界定事件日、事件窗、估计窗。首先,保险效应的事件日为媒体首次公开报道企业危机事件日,事件窗为危机事件发生的前后3天(-3,3)。遵循PETERSON[21]的建议,使用估计窗为(-120,-4)来完成研究保险效应的市场收益率的参数估计。其次,由于CSR报告是企业过去1年CSR的总结。由此,短期挽回效应的事件日,为危机事件后企业第2期CSR报告公布日,事件窗为CSR报告公布日的前后3天(-3,3);同样,使用估计窗为(-120,-4)来完成挽回效应的市场收益率的参数估计。长期挽回效应的事件日,为危机事件后第5期CSR报告公开日,事件窗为第5期CSR报告公布日的前后3天(-3,3)。

步骤2计算实际收益率和预期收益率。实际收益率源于在事件窗内样本企业公布的财务报表。由于市场模型明确考虑到了与市场相联系的风险因素和平均收益,本研究选择市场模型计算预期收益率。

步骤3计算异常收益率(AR)和累积异常收益率(CR)。AR表示样本企业的实际收益率与市场收益率之差;而CR表示事件窗内AR之和。

步骤4统计检验。本研究选用多元回归分析法进行统计检验。一般而言,异常收益率衡量的是股价对事件发生的异常反应程度,但针对的是某个事件日,而累积异常收益则可以更好地刻画事件对股票收益产生的连续影响,因此最后检验CSR对累积异常收益的影响作用。

3.3 数据来源

(1)因变量因变量为累积异常收益率(CR)。首先,用市场模型计算异常收益率(AR)

ARit=Rit-(αi+βiRmt),

(1)

式中,Rit表示第i支股票在事件期t的实际收益率;(αi+βiRmt)表示用市场模型估计的第i支股票在事件期t的预期收益率,αi、βi分别表示市场模型的参数,Rmt表示个股所在的A股沪、深两市综合指数。

其次,计算累计异常收益率(CR)

(2)

式中,t1、t2分别表示事件窗的起始时间与结束时间。在研究CSR的保险效应时,累积异常收益率衡量的是危机事件发生前后股东财富变动情况;在研究CSR的挽回效应时,累积异常收益率衡量的是危机事件后,企业发布社会责任报告前后的股东财富变动情况。

(2)自变量自变量为企业短期与长期CSR水平。所有CSR数据均来源于RKS中的企业CSR得分。其他有关社会责任研究文献也使用了该数据。

企业短期CSR水平(SC)。由于RKS数据集中的CSR评估内容不断变化,导致相同分数在不同年份所代表的企业CSR水平不一样。为了克服这个问题,对原CSR分数进行调整

(3)

式中,SCi,t表示调整后i公司在t期的CSR水平分值;CSRi,t表示i公司在t期的原来的CSR分数;ICSRi,t表示i公司在t期的行业CSR平均水平。当检验保险效应时,SCi,t表示i公司在t期(t为危机事件发生期)的短期CSR水平;而当检验挽回效应时,SCi,t表示i公司在t期(t为危机事件后首期CSR报告公布年份)的短期CSR水平。

企业长期CSR水平(LC)。假定CSR对企业股东财富变动的影响随着时间推移逐渐减弱,为了平衡影响性和稳定性,借鉴SHIU等[11]的做法,离事件日越近,则CSR的权重越大;离事件日越远,则CSR的权重逐年减小。以下,计算企业的长期CSR水平

(4)

当检验保险效应时,LCi,t表示i公司在t期(t为危机事件发生期)的平均长期CSR水平;而当检验挽回效应时,LCi,t表示i公司在t期(t为危机事件后第5期CSR报告公布年份)的平均长期CSR水平。

(3)交互变量交互变量为竞争对手CSR水平。首先,根据中国证监会的《上市公司行业分类指引》中的大类对所有样本企业进行行业划分;其次,以焦点企业之外的同行其他所有样本企业的平均CSR水平作为样本企业的竞争对手CSR水平。竞争对手短期CSR水平(CSCi,t)与长期CSR水平(CLCi,t)均参照式(3)和式(4)进行处理。

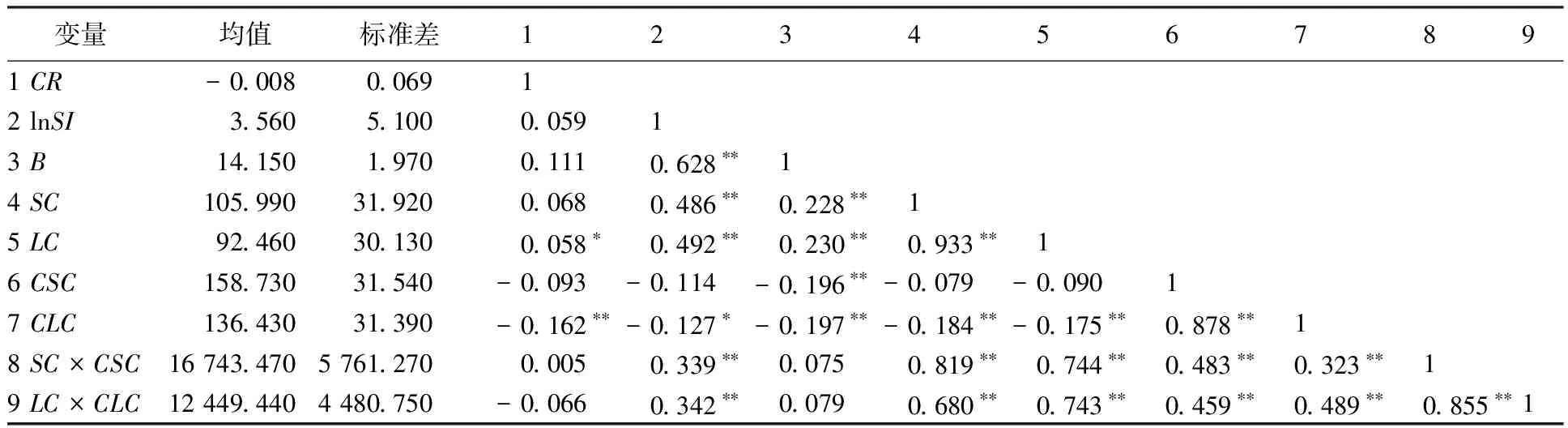

表2 检验CSR保险效应的各变量描述性统计结果(N=262)

注:*、**分别表示p<0.05、p<0.01,双尾检验,下同。

(4)控制变量本研究选取了企业规模与账面市值比为控制变量。已有研究证实,股票市场上存在规模效应和价值效应,公司规模和账面市值比对股票的收益具有一定的解释能力。由此,本研究将公司规模与账面市值比作为控制变量。企业规模以企业净资产来衡量。

本研究所涉及到的公司个股收盘价、净资产、账面市值比,以及沪、深两市综合指数均来源于CSMAR数据库。

3.4 分析模型

应用式(5)的多元回归分析,检验CSR是否会对企业的股票价格产生保险效应和挽回效应

CRi=β0+β1ln(SIi,t)+β2Bi,t+β3SCi,t+β4CSCi,t+

β5SCi,t×CSCi,t+β6LCi,t+β7CLCi,t+

β8LCi,t×CLCi,t+εi,

(5)

式中,SIi,t表示公司规模,取i公司在事件发生年(t)的净资产;Bi,t表示i公司在该事件发生年(t)的账面市值比;β0~β8均表示系数;ε表示残差项。

此外,为了探究CSR保险效应和挽回效应是否存在于不同行业,借鉴相关研究[11],将研究样本分为金融企业、最终产品企业和非最终产品企业3类,进一步分行业检验研究假设

(6)

式中,ACt表示t期各行业CSR平均水平。

4 研究结果

4.1 描述性统计分析

保险效应各变量的描述性统计结果见表2。由表2可知,因变量CR均值为负,符合预期;大多数变量的标准差均小于其均值,说明离散系数相对较小,企业社会责任数据的稳定性较好;CR和LC显著正相关,初步验证了假设2。其他主要自变量间存在显著相关性,说明自变量间存在着较强的多重共线性,此符合研究预期。此外,SI与B之间显著正相关,相关研究发现,股票横截面收益与上市公司的规模显著相关[22]。而SC与LC、SC×CSC,以及CSC与CLC、LC×CLC显著正相关是符合实际情况的:因为大多数上市公司的CSR报告都是基于国标或国际标准进行编制,而且通常CSR具有一定连续性。虽然SC与CLC显著正相关,但其相关系数为-0.184<0.3,多重共性在允许范围内。其他自变量间的相关系数都远小于0.3且不显著。

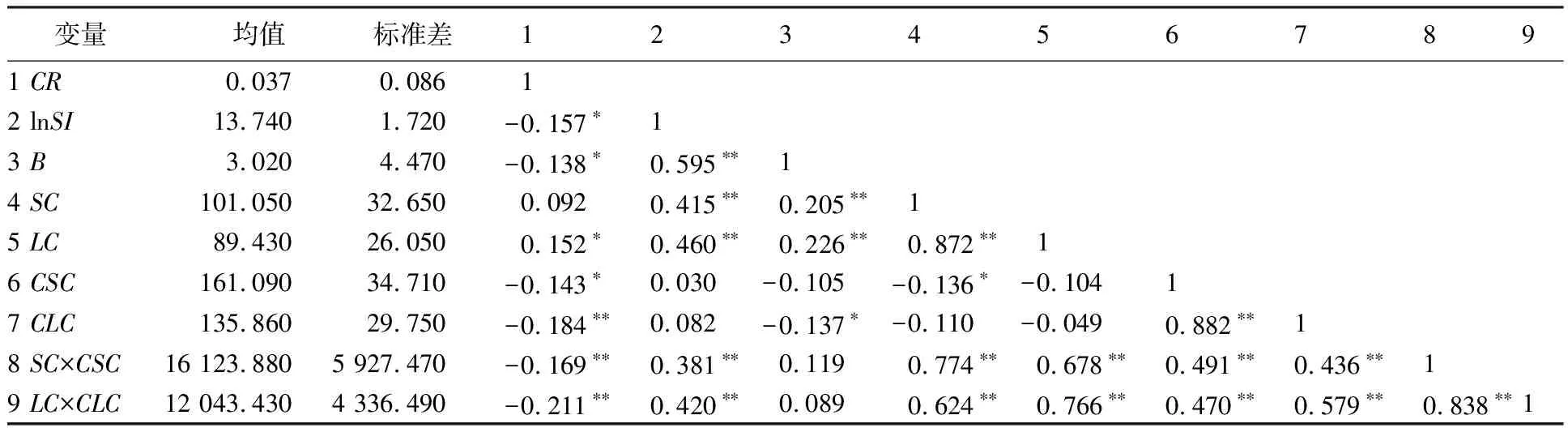

挽回效应的各变量描述性统计分析结果见表3。由表3可知,因变量CR均值为正,符合预期;多数变量的标准差均小于其均值,说明离散系数相对较小,企业社会责任数据的稳定性较好;CR和LC显著正相关,初步验证了假设6,CR分别与SC×CSC和LC×CLC显著负相关,初步验证了假设7和假设8。其他自变量间的相关性情况基本与保险效应相似,均比较符合研究预期。

表3 检验CSR挽回效应的各变量描述性统计结果(N=260)

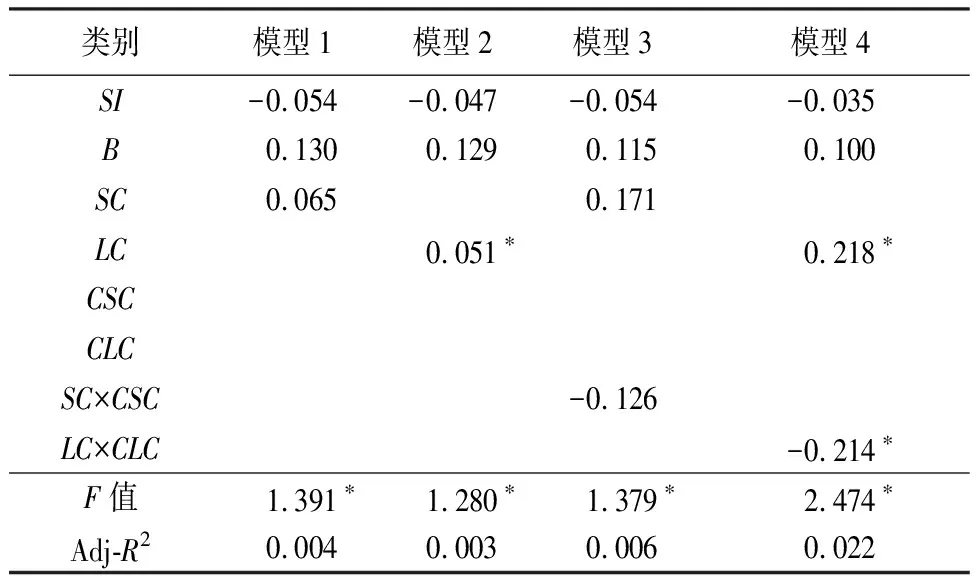

表4 全样本多元回归检验结果(N=262)

4.2 CSR的保险效应

(1)全样本CSR保险效应为避免自变量间的多重共线性给回归结果带来的影响,采取4个模型逐个进行回归以验证研究假设,各模型变量的方差膨胀因子均小于10(见表4)。由表4可知,所有模型均在5%的置信水平上显著,表明这些回归方程模型都具有统计学显著性意义,Adj-R2界于0.003~0.022之间。危机事件前企业短期CSR保险效应不显著(模型1,SC的β=0.065,n.s),假设1未得到证实;而企业长期CSR保险效应显著(模型2,LC的β=0.051,p<0.05),说明企业在危机事件前的长期CSR能为股东财富提供保险效应。由此,假设2得到证实。竞争对手短期CSR对企业CSR的保险效应均无显著负面影响(模型3,SC×CSC的β=-0.126,n.s),假设3未得到验证;竞争对手长期CSR对企业CSR的保险效应有显著负面影响(模型4,LC×CLC的β=-0.214,p<0.05),假设4得到验证。

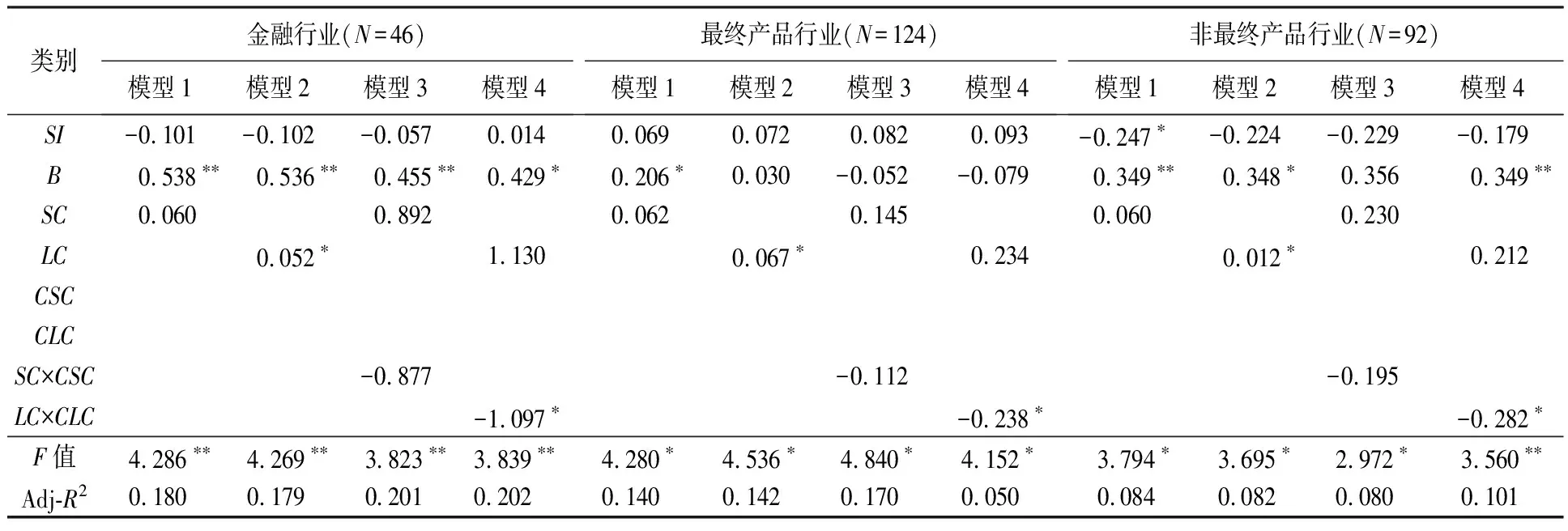

(2)分行业的CSR保险效应保险效应的分行业多元回归检验见表5。由表5可知,所有模型至少在5%的置信水平上显著,表明这些回归方程模型都具有统计学显著性意义,Adj-R2界于0.050~0.202之间。由各行业的模型1可知,企业短期CSR无显著保险效应,假设1未得到验证;由各行业的模型2可知,企业长期CSR有显著保险效应,假设2得到验证;由各行业的模型3可知,竞争对手短期CSR对企业CSR保险效应均无显著负面影响,假设3未得到验证;由各行业的模型4可知,竞争对手长期CSR对企业CSR保险效应有显著负面影响,假设4得到验证。

4.3 CSR的挽回效应

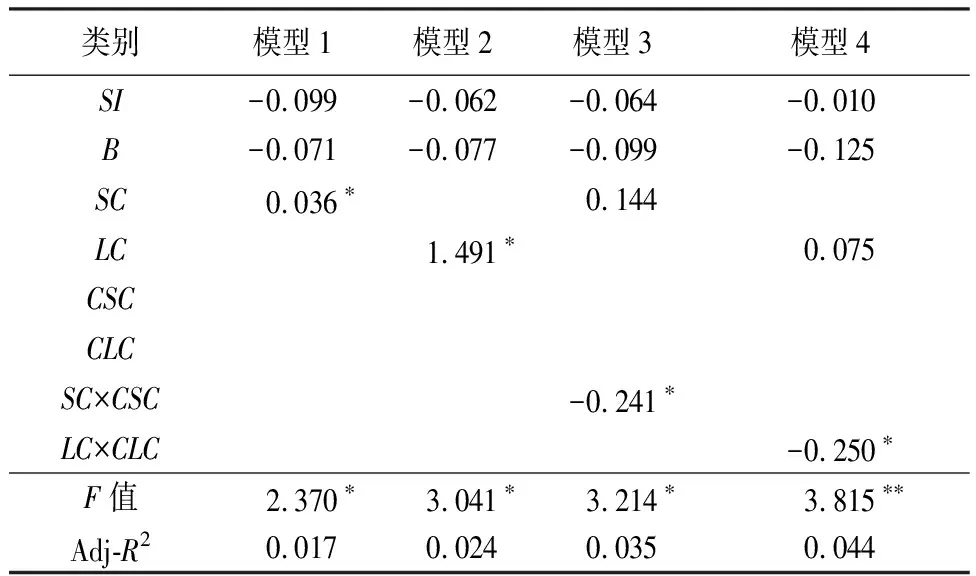

(1)全样本的CSR挽回效应为避免自变量间的多重共线性给回归结果带来影响,采取4个模型逐个进行回归以验证研究假设,各模型变量的方差膨胀因子均小于10(见表6)。由表6可知,所有模型至少在5%的置信水平上显著,表明这些回归方程模型都具有统计学显著性意义,Adj-R2界于0.017~0.044之间。从回归结果来看,事后短期CSR有显著的挽回效应(模型1,SC的β=0.036,p<0.05),假设5得到证实。事后长期CSR有显著的挽回效应(模型2,LC的β=1.491,p<0.05),假设6得到证实。竞争对手短期和长期CSR对企业短期和长期CSR挽回效应有显著负面影响(模型3,SC×CSC的β=-0.241,p<0.05;模型4,LC×CLC的β=-0.250,p<0.05),假设7和假设8均得到验证。

表5 保险效应的分行业多元回归检验结果

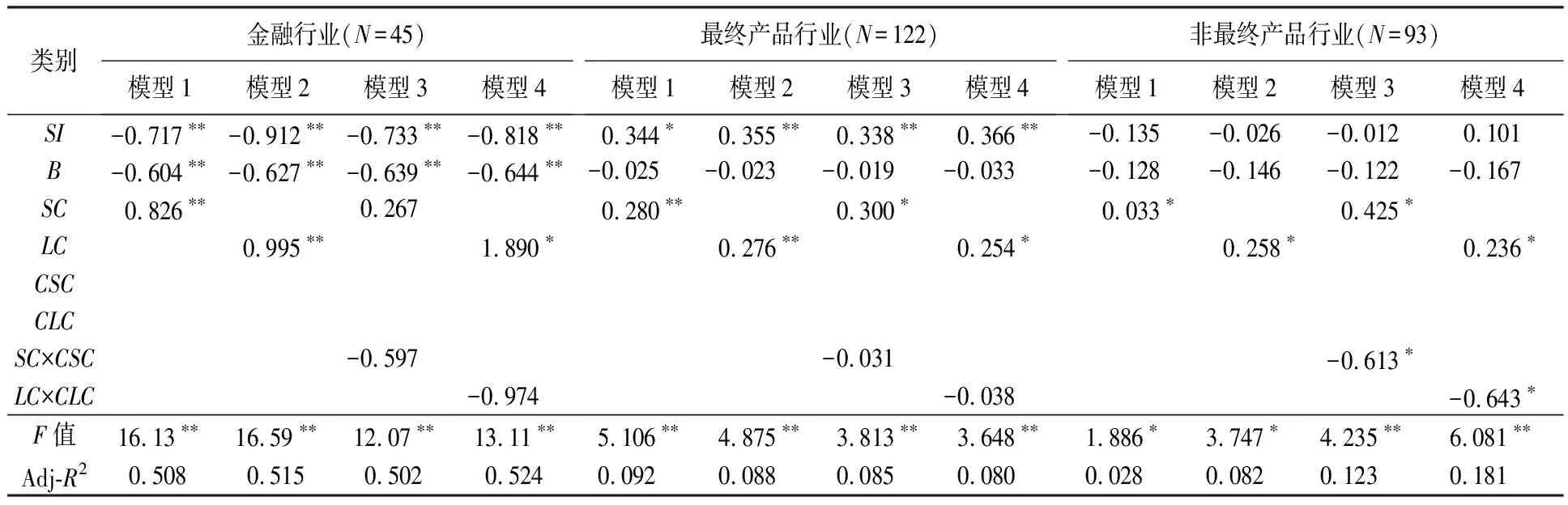

表7 挽回效应的分行业多元回归检验结果

表6 挽回效应的全样本多元回归检验结果(N=260)

(2)分行业的CSR挽回效应挽回效应的分行业多元回归检验结果见表7。由表7可知,所有模型至少在5%的置信水平上显著,表明这些回归方程模型都具有统计学显著性意义,Adj-R2界于0.028~0.524之间。其中,由3个行业的模型1和模型2可知, 企业短期和长期CSR有显著挽回效应,假设5和假设6得到验证。由金融与最终产品行业的模型3和模型4可知,这两个行业的竞争对手短期与长期CSR对企业CSR挽回效应均无显著负面影响;此外,由非最终产品行业的模型3和模型4可知,该行业的竞争对手短期与长期CSR对企业CSR挽回效应均有显著负面影响。由此,假设7、假设8得到部分验证。

4.4 稳健性检验

本研究拟作以下稳健性检验,以验证研究结果的可靠性:①重新计算发生危机事件企业的CR,事件窗为(-9,9),前估计窗为(-120,-10),后估计窗为(10,120);②用营业收入替代净资产作为衡量企业规模的代理变量,其余变量不变,对样本重新进行回归。稳健性检验同样分为全样本和分行业进行,稳健性检验结果与前述分析结果基本一致(限于篇幅,不再报告具体结果)。

5 结果讨论与研究展望

5.1 结果讨论

本研究以国内上市公司为样本,基于相关理论探讨了CSR对股东财富的保险效应与挽回效应,现做如下讨论。

(1)相较于短期CSR,企业长期CSR具有显著的保险效应,而且与非最终产品行业不同,这种保险效应主要存在于最终产品行业与金融行业。宋献中[23]研究发现,CSR信息披露不仅能降低企业股价崩盘风险,而且与信息效应相比,在当前中国制度背景下,CSR信息披露的声誉保险效应更为显著。然而MULLEN[24]认为,CSR对股东财富的这种保险效应需要企业持之以恒地(至少3~5年)积极履行CSR才能形成。由此,在考虑到企业履行CSR形成企业声誉的时间积累效应的基础上,全样本研究结果显示,与短期CSR相比,国内企业在危机事件之前所履行的长期CSR会对处于危机情境下企业的股东财富产生保险效应。其他研究发现,企业的曝光度调节CSR与企业社会绩效关系[25]。这意味着,那些直接面向消费者及社会公众的企业的CSR行为,与那些不直接面向消费者及社会公众的企业的CSR,对企业股东财富的保险效应可能存在差异。由此,进一步分行业的检验结果表明,金融行业与最终产品行业的企业长期CSR具有明显的保险效应,而非最终产品行业长期CSR的保险效应则不显著。这可能是因为最终产品行业与金融行业比非最终产品行业的企业具有更大程度的曝光度,其CSR行为更容易引起公众关注。

(2)危机事件之后,企业通过短期与长期CSR均能挽回受损的股东财富。其他研究发现,企业在危机事件发生后的CSR可以修复消费者对品牌的信任,这也部分印证了该结论[15]。然而,与保险效应不同的是,在危机事件发生之后,企业所履行的短期CSR与长期CSR均会对处于危机情境下的企业股东财富产生挽回效应。首先,企业在危机事件之后的短期CSR具备显著的挽回效应,可能是因为短期CSR体现了企业回应行为的及时性。其次,其他研究发现,企业的可见性会影响到企业对利益相关者的压力认知,从而迫使企业积极做出回应行为[26]。由此,进一步分行业研究结果表明,与非最终产品企业不同,金融行业企业与最终产品企业的短期CSR具有显著的挽回效应。这可能与金融行业和最终产品行业的曝光度有关。最后,企业在危机事件之后的长期CSR也具有显著的挽回效应。进一步的分行业研究结果表明,企业长期CSR的挽回效应同样存在于金融行业与最终产品行业,而非最终产品行业的企业长期CSR挽回效应并不显著。除了行业可见性不同的原因外,也可能是因为不同行业所面对的利益相关者类型不同。与最终产品行业和金融行业相比,非最终产品行业的企业利益相关者更大比例是机构利益相关者,企业要挽回这些机构利益相关者对企业的负面看法,仅依靠CSR行为是不能达成的。

(3)竞争对手对企业CSR保险效应与挽回效应的影响比较复杂。这可能是因为企业间CSR竞争互动的复杂性所致。一方面,保险效应的研究结果发现,竞争对手的短期CSR对企业保险效应没有显著的负面影响,但其长期CSR对企业CSR保险效应却有显著负面影响。这可能是因为虽然由于合法性的同构压力,导致企业间存在着CSR竞争[27],但这些企业间的CSR行为是发生在危机事件之前的日常情境,从短期来看,竞争对手面对企业CSR行为,其回应行为不一定需要在第一时间发生,即使发生回应行为,既可能是CSR行为,也可能是其他(非)市场竞争行为[16]或不同类型的CSR行为[10];但长期来看,企业间的CSR竞争仍然存在,因而竞争对手的长期CSR会显著削弱企业CSR的保险效应。另一方面,与保险效应不同,CSR挽回效应发生在危机事件之后,且由于危机事件溢出效应的存在[15],竞争对手的CSR既有回应的时间压力,又有一定针对性(很可能导致CSR行为同质化),因而导致竞争对手短期和长期CSR对企业CSR挽回效应产生显著负面影响;进一步分行业研究发现,这种负面影响存在于非最终产品行业,却不存在于金融与最终产品行业。这可能是因为,不同行业企业所面对的利益相关方的构成不同,其评价CSR的原则和企业CSR导向不同。

5.2 研究局限与未来研究展望

本研究尚存在如下局限:①没有区分危机事件类型分别探讨CSR的保险与挽回效应。因为不同危机事件存在不同的负面溢出效应机制[28],所以企业CSR行为可能存在着不同效果。由此,在何种危机事件情境下,CSR保险效应会发生作用,亦或CSR挽回效应会发生作用?这无疑是一个十分重要的研究内容,可以在以后的研究中继续讨论。②关于竞争对手企业的界定不够完善。本研究是根据中国证监会的《上市公司行业分类指引》大类对企业进行行业划分,但由于企业业务多元化、竞争环境复杂性等原因,导致企业竞争对手来源异常复杂,不同的界定标准会形成不同的竞争对手,从而会对企业CSR两类效应形成不同影响。未来需要在进一步科学界定竞争对手的基础上,深入探讨企业间CSR竞争对CSR两类效应的影响。③既然在危机事件情境下,CSR既能提供保险效应,又能提供挽回效应,那么针对同一危机事件,两类效应孰优孰劣无疑是一个值得探究的问题。本研究限于样本容量未对此进行探讨,未来随着样本容量的增加将对此问题开展研究。