亚低温护理在重症颅脑外伤患者护理中的应用分析

刘翠英

(山东省滨州市博兴县吕艺中心卫生院,山东 滨州 256506)

人类头部受到直接或者是间接重力撞击之后,就会造成头颅内部受伤。尤其最近几年交通事故频频发生,医院经常收治重症颅脑外伤患者,且该类患者主要表现为脑组织缺氧、脑震荡、脑水肿等诸多症状。为防止这类病情在后续治疗中发展成继发性颅脑损伤,在临床护理中需要对患者实施护理干预。因此,本次研究分析亚低温护理在重症颅脑外伤患者护理中的应用,其报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院收治的5 2 例重症颅脑外伤患者为研究对象,对照组26例,男17例,女9例,年龄27~45岁,病程1.5~72 h;观察组26例,男15例,女11例,年龄30~41岁,病程3~64 h。两组患者一般资料对比无统计学意义且P>0.05。所有重症颅脑外伤患者均为砸伤、车祸所致,并已经进行影像确诊。

1.2 方法

两组患者在治疗过程中都是为了防止患者颅内升高予以实施的脱水控制,帮助患者清理呼吸道,确保患者能够呼吸畅通。对呼吸困难的患者要对其进行吸氧治疗,还要为患者服用神经营养类的药物以及抗感染类的药物。护理人员要每隔2 h帮助患者翻身,避免患者得褥疮,观察其基本生命体征。

观察组在以上常规护理方法基础上增加亚低温护理法,其护理内容如下:①借助物理降温毯对患者实施降温后再恢复体温的护理方式,并在重症颅脑外伤患者的头部位置放置34.5℃左右的冰袋,此种物理降温方法在一周之后可以停止;②护理人员应每间隔4 h让患者身体恢复原有体温,待患者体温上升至35℃左右时,体温恢复结束。患者体温恢复过程中,护理人员应对温度回升速度做好控制,防止患者体温恢复过快影响其机体的血流动力性质,护理人员还要连续两周时间将患者体温控制在36℃左右;③护理人员在对重症颅脑外伤患者进行亚低温护理时,倘若发现患者机体出现血流动力学性质出现异常情况,应及时与主治医师取得联系,并对患者护理方案做出相关调整[1]。

1.3 护理评价

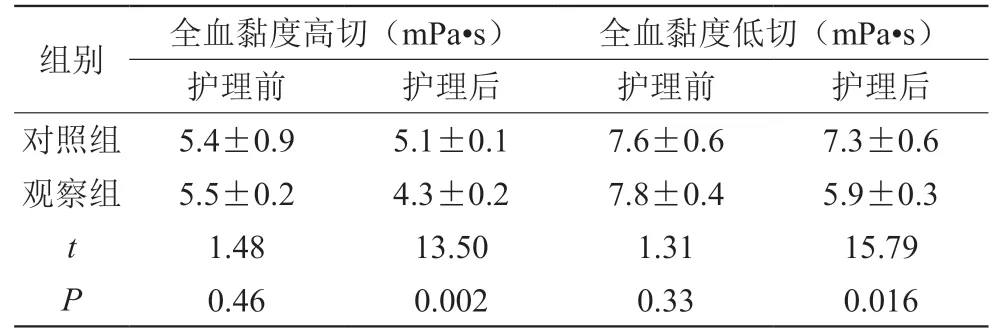

观察对比两组患者血流动力学在护理前后的改善情况,并对两组患者的全血黏度高切与全血黏度低切的数值情况进行分析,发现采用亚低温护理后患者血流动力性质改善情况良好。

1.4 统计学方法

2 结 果(见表1)

表1 两组患者血流动力性质改善情况(±s)

表1 两组患者血流动力性质改善情况(±s)

组别 全血黏度高切(mPa·s) 全血黏度低切(mPa·s)护理前 护理后 护理前 护理后对照组 5.4±0.9 5.1±0.1 7.6±0.6 7.3±0.6观察组 5.5±0.2 4.3±0.2 7.8±0.4 5.9±0.3 t 1.48 13.50 1.31 15.79 P 0.46 0.002 0.33 0.016

3 讨 论

重症颅脑外伤患者大多都是原发性颅内神经受到一定损伤,因为重击会令患者脑中胶质细胞以及神经元遭受一定程度的损伤,并且该类患者自身机体血液粘稠度会成持续升高,令血液中的红细胞聚集在一起,阻碍血液流动,对血液微循环造成阻力。倘若此类患者治疗护理出现任何差池,就会出现水肿、炎症等一系列反应,严重时还会对患者的脑组织造成进一步的损害,危及患者生命安全。虽然传统临床护理方法具有一定疗效,但是重症颅脑外伤患者在临床医治中还会出现继发性颅脑损伤。针对这种情况对患者予以亚低温护理干预,令患者缺血、缺氧现象得到有效缓解,对患者血流动力性质具有明显改善作用。在实施亚低温护理后,患者全血黏度明显降低,且血流动力性质得到明显改善。护理人员通过先降温再回温的干预护理法,有效避免患者病发数小时后出现脑出血、脑水肿情况,防止因脑内感染引发继发性颅脑损伤[2]。此外,护理人员采用这种方法可以将患者血液中凝聚在一起的红细胞予以分离,令机体微循环得以有效改善,提高血液流动速度。本次研究调查结果显示,两组患者在护理后血流力得到明显改善,且亚低温护理效果显著,两组差异有统计学意义且P<0.05。

综上所述,亚低温护理对重症颅脑外伤患者的血流动力学性质具有明显的护理效果,值得临床推广应用。