MSCT灌注成像与肝硬化临床分级相关性分析

周艳玲 王强 杨正广 李彩英

近年来,肝脏疾病诊断依靠单纯形态学诊断已远远不能满足临床诊断,为提高肝脏病变诊断的敏感性和特异性,肝脏功能性成像灌注CT逐渐引起重视。肝硬化时,肝动脉、门静脉系统的血流灌注均发生改变,不同病变时期灌注参数也有明显变化,不同学者采用不同的方法进行肝脏灌注值的计算,及不同CT扫描仪,结论不尽相同[1-4],国内采用MSCT灌注参数对肝硬化严重程度的相关性研究笔者所见较少。因此,本研究通过多层螺旋CT灌注成像对正常志愿者和不同程度的肝硬化患者肝脏的血流动力学参数比较,探讨其在肝硬化严重程度方面的临床价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

1.1.1 病例组:本研究共纳入47例肝硬化患者,其中男26例,女21例;平均年龄(53.79±13.56)岁。肝硬化分级:Child A 19例,Child B 20例、Child C 8例。其中乙型肝炎后肝硬化38例,酒精性肝硬化9例。其中12例为肝脏穿刺活检证实,35例为血清学指标诊断。患者均符合2001年中华医学会传染病与寄生虫病学分会联合修订的病毒性肝炎防治方案中关于肝硬化的临床诊断标准[5]。

1.1.2 对照组:30例志愿者,其中男18例,女12例;平均年龄(50.13±15.62)岁;因其他原因行上腹部CT扫描。入选标准:无心血管疾病、肝脏占位性病变、脂肪肝、肝硬化等肝脏病变。排除因呼吸运动影响导致图像模糊或扫描层面变动而无法准确图像者。

1.2 检查方法 (1)图像采集:采用美国GE Light speed 16 Slice螺旋CT机,扫描当日晨空腹,扫描前15 min饮清水800 ml,采用仰卧位,先行肝脏常规平扫,选取同时含有肝脏、脾脏、主动脉和门静脉的肝门层面作为扫描层面。(2)扫描条件:层厚5 mm/4i,层间隔1 mm,120 kV,100 mA,采用轴扫模式。经肘静脉用高压注射器注入造影剂碘佛醇注射液40 ml,注射速率为4 ml/s,延时8 s,数据采集60 s,产生120幅图像。扫描过程中受检者腹部腹带加压保持平静呼吸。

1.3 数据分析肝脏血流灌注参数测定 将原始数据传至AW4.2工作站,使用肝脏灌注分析软件处理。分别标识腹主动脉、门静脉作为输出静脉和输入静脉,获得相应的时间-密度曲线,计算6个肝脏灌注参数:血流量(blood flow,BF)、血容量(blood volume,BV)、平均通过时间(mean transit time,MTT)、毛细血管表面通透性(permeability-surface,PS)、肝动脉灌注分数(hepatic arterial fraction,HAF)、IRF到达时间(IRF time of arrival,IRF-TO)。感兴趣区选择标准:本研究中均选择5 mm×5 mm感兴趣区,并避开肝脏内大血管,离肝边缘约1 cm,以避免部分容积效应。

2 结果

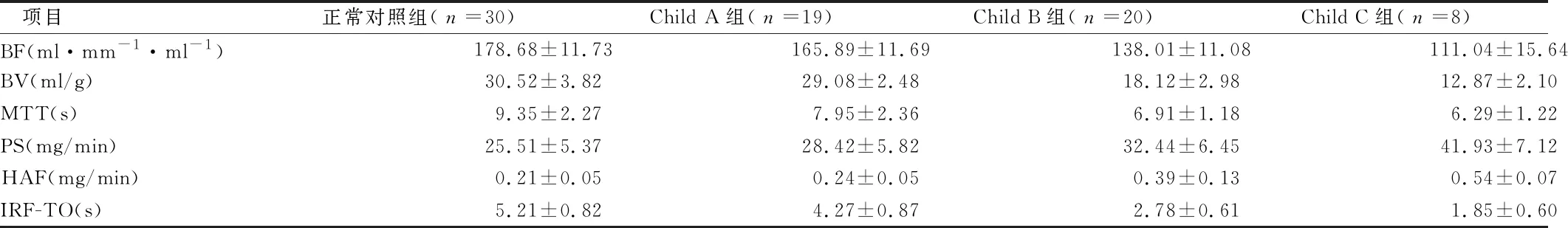

2.1 肝脏灌注成像参数对肝硬化严重程度情况 2组共77例受检对象均行肝脏CT灌注扫描,扫描一次完成,获得满意的检查结果。见表1。

项目正常对照组(n=30)Child A组(n=19)Child B组(n=20)Child C组(n=8)BF(ml·mm-1·ml-1)178.68±11.73165.89±11.69138.01±11.08111.04±15.64BV(ml/g)30.52±3.8229.08±2.4818.12±2.9812.87±2.10MTT(s)9.35±2.277.95±2.366.91±1.186.29±1.22PS(mg/min)25.51±5.3728.42±5.8232.44±6.4541.93±7.12HAF(mg/min)0.21±0.050.24±0.050.39±0.130.54±0.07IRF-TO(s)5.21±0.824.27±0.872.78±0.611.85±0.60

2.2 不同肝硬化分级组间BF、BV、MTT、PS、HAF、IRF-TO比较 BF值在肝硬化组ChildA、B、C级与正常对照组比较差异均有统计学意义(P<0.05),并随肝硬化程度加重呈降低趋势。BV、 PS、 HAF值在正常对照组与肝硬化早期比较无显著变化,ChildA-C与正常对照组比较,差异均有统计学意义(P<0.05),并随肝硬化程度加重变化趋势BV呈降低趋势;PS、HAF呈上升趋势。MTT值在肝硬化ChildA-C与正常对照组比较差异有统计学意义(P<0.05),但MTT在肝硬化各级诊断及病变程度的评价中无明确的临床意义。IRF-TO值在肝硬化ChildA-C与正常对照组间比较,差异均有统计学意义(P<0.05),并随病变严重程度呈降低趋势。见表2。

表2 不同肝硬化分级组间BF、BV、MTT、PS、HAF、IRF-TO比较

2.3 典型病例 62岁Child B级患者BF、BV、MTT、PS、HAF、IRF-TO情况。见图1。

3 讨论

3.1 CT灌注成像原理及肝硬化时各参数指标变化 CT灌注成像是一种非侵入性的功能影像技术,能通过测量微循环血流量评估组织器官的生理或病理状态[6]。CT灌注理论的基础是核医学的放射学示踪剂稀释原理和中心容积定律(CVP)[7]。

肝硬化时由于肝小叶塌陷、弥漫性纤维隔形成及肝实质结节增生,使门静脉血管迂曲,门脉血流机械性阻塞。肝脏的微循环变成以再生结节为中心、在其周围的纤维间隔内形成杂乱的血管团,使肝窦血管间隙减少从而肝内门体分流灌注不足,肝组织血流量及血容量均下降,即与正常组比较,肝硬化至肝窦血管间隙减少可导致肝脏BF、BV下降[8]。与本研究结果相符,肝硬化早期BF即较明显下降,随着肝硬化程度不断加深,BF、BV值逐渐降低,可能是由于肝硬化时肝脏结构及肝脏微循环亦发生病理性改变,肝脏的血管阻力增加所致。与江国银等[9,10]研究结果相似。

abc

def

图1 62岁Child B级患者BF、BV、MTT、PS、HAF、IRF-TO情况(a:BF;b:BV;c:MMT;d:PS;e:HAF;f:IRF-TO)

MSCT灌注成像的发展使肝硬化时肝血流微循环的评价成为现实,MTT和PS可以评价肝组织微循环内的变化。MTT是指对比剂经动脉流入到静脉所需不同时间的平均值,主要反映血液于毛细血管的通过时间。PS反映对比剂单向从血管内渗透到组织间隙的速率,由于肝硬化时大量微血管壁的内皮细胞不完整,相邻内皮细胞间隙较大,对比剂容易进出血管,组织间隙过滤增强。本研究结果显示MTT随肝硬化加重值逐渐减小,而PS呈逐渐增加趋势,此结果与薛雁山等[11,12]研究结果相符,但部分结论相反,原因可能为:(1)选择样本不同,存在样本误差;(2)肝内动脉与静脉间出现吻合支,呈肝内外分流[6]。

与正常组比较,肝硬化早期HAF变化明显,与以往文献报道[13-16]相符,HAF值逐渐增高表明随着肝硬化病变程度加重,肝动脉供血比例增加,则门静脉供血比例逐渐减小,但二者总和不变。由于正常肝脏血液供应的70%~80%来自于门静脉,因此门静脉供血比例降低会影响血流灌注的明显减少,从而使血流与肝细胞之间的交换减少,并最终导致肝脏功能损害程度加重,因此,采用灌注成像,观察血流灌注参数变化,HAF值能够诊断早期肝硬化,对不同时期肝硬化,该指标能评价肝硬化严重程度。

IRF-TO代表对比剂到达感兴趣区的时间,为开始强化时间,该研究结论显示IRF-TO随肝硬化程度加重,呈递减趋势,参数值逐渐下降,可能是因为肝硬化时,肝脏实质具有更为迅速的血流速度。

3.2 CT灌注成像评价肝硬化病变的临床意义 肝脏具有独特的双重血供,并且二者之间可存在多种途径的交通,肝硬化的发展与肝脏生理结构的破坏相关联,并造成局部或全肝的异常灌注。目前,临床对肝硬化的早期诊断主要依靠病史,临床化验结果,其病理结果是需要创伤性的肝穿刺活检,有时不够及时和全面。本课题研究结果表明,肝硬化早期,BF与IRF-TO等各项指标已发生较明显变化规律,我们可以根据此变化确定有无肝硬化。但是由于实验样本较小,尽管各指标在组间(正常对照组合肝硬化组)具有统计学意义,但取值范围在组间又有一定的重叠性,我们需要更大样本数更精确的肝硬化分期方法(如肝脏穿刺活检)来确定诊断肝硬化及分级的临界值范围。另外灌注成像存在受呼吸运动影响,局部辐射剂量较高,扫描范围小等劣势,所以,我们应总结扫描剂量与灌注图像之间关系,达到更好为患者服务的目的。

综上所述,本研究通过活体临床肝脏的灌注指标量化分析,证明了灌注成像是一种评价肝硬化灌注异常的有效指标及敏感手段,可在病变早期发现、临床检测方面做出一定的贡献,为肝硬化早期诊断提供一种新的无创性的方法。