“东方红一号”卫星: 开创中国航天事业新纪元

陈辉

2020年4月24日,是中国第一颗人造地球卫星发射成功50周年纪念日。

1970年4月24日21时35分,由以钱学森为首任院长的中国空间技术研究院自主研制的“东方红一号”人造卫星,在甘肃酒泉卫星发射中心发射成功,由此开创了中国航天事业的新纪元。中国成为继苏、美、法、日之后世界上第五个独立研制并发射人造地球卫星的国家。

“东方红一号”卫星设计的工作寿命为20天,于1970年5月14日停止发射信号,与地面失去了联系。由于近地点高度较高,至今仍在轨道上运行。

“东方红一号”卫星是中国卫星的“星星之火”,在此之后的50年间,中国卫星如雨后春笋,渐成“燎原之势”。2018年12月25日0时53分,中国通信技术试验卫星三号成功发射。这一年,全球航天发射次数达114次,美国31次,中国39次,中国占世界航天发射总数的1/3强,居世界第一。

中国自“东方红一号”卫星发射后,先后发射国产卫星192颗。除卫星发射外,如今中国卫星在太空的数量仅次于美国、俄罗斯,居世界第三。

“东方红一号”开创中国卫星发射的新纪元

為了探寻中国卫星的发展历程,笔者曾采访中国航天科技集团有限公司和中国卫星研制的科研院所及企业,获得了一套“当代中国航天事业”丛书,对中国卫星事业的发展有了全方位的了解。

1965年8月,中央专委批准了中国科学院《关于发展我国人造卫星工作规划方案建议》。后来,此方案被确定为代号“651”。这标志着“东方红一号”研制任务正式启动。

“东方红一号”为科学探测性质的试验卫星,其任务是为发展我国对地观测、通信广播、气象等应用卫星取得必要的设计参数。第一颗卫星以发送无线电码作为呼号,播放《东方红》乐曲,让全世界人民都能听到中国卫星的声音。

“东方红一号”工程由国防科委负责组织协调,卫星本体和地面测控系统由中国科学院负责,运载火箭由七机部负责,卫星发射场由国防科委试验基地负责建设。

1967年底,中央最后审定的“东方红一号”卫星方案是:质量不小于150千克(最后确定173千克),用“长征一号”运载火箭送入轨道。卫星运行轨道,距地球最近点439公里,最远点2384公里,绕地球一周时间为114分钟。

1970年2月,“东方红一号”卫星、“长征一号”运载火箭、地面观测跟踪系统、发射场建设全部准备完毕。毛泽东批准发射。

4月2日下午,周恩来在人民大会堂听取即将发射的我国第一颗人造卫星及运载火箭情况的汇报。他详细询问了苏、美两国卫星发射的情况,非常关心运载火箭第一级落点位置,对卫星运行经过国外一些大城市的时间预报很重视,亲自写上也门、乌干达、赞比亚、坦桑尼亚等国首都的名称,要求对卫星通过各国首都时间进行预报。

4月14日晚,在卫星和运载火箭完成技术阵地全部测试工作后,周恩来、李先念等在人民大会堂听取刚从发射基地返京的钱学森、李福泽等作的关于发射准备情况汇报,表示十分满意。

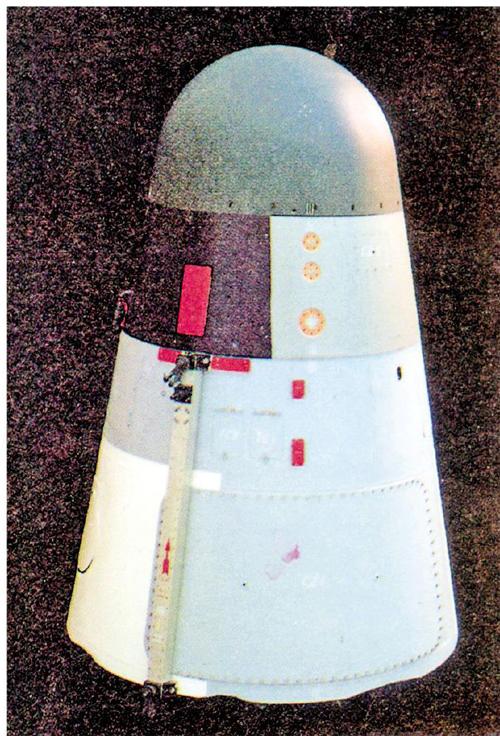

“野东方红一号”卫星

4月24日夜,发射场和风习习,繁星满天。21时35分,火箭在震耳欲聋的轰鸣声中离开发射架,直刺云天。21时48分,现场广播中传来“星箭分离、卫星入轨”的喜讯。21时50分,国家广播事业局报告,收到我国第一颗人造卫星播放的《东方红》乐曲,声音清晰洪亮。

晚上10时整,国防科委指挥所向周恩来报告:卫星发射成功,顺利入轨。周恩来高兴地答复:准备庆贺!他立即向毛泽东报告了这一喜讯。

4月25日下午,新华社受权向全世界宣布:1970年4月24日,中国成功发射第一颗人造地球卫星。

“东方红一号”卫星遨游太空,为五一国际劳动节献上了一份厚礼。当天,毛泽东、周恩来在天安门城楼上亲切接见了参加研制和发射人造卫星的代表。

“东方红一号”卫星从1965年底开始论证到1970年4月发射成功,历时4年多时间。此后,中国发射的对地静止通信卫星系列——“东方红”通信广播卫星系列,包括4种不同类型的静止轨道通信卫星,至今发射了东方红一号、二号、三号、四号共10多颗卫星,已纳入我国卫星通信业务系统,社会经济效益明显。

“东方红一号”卫星的研制和发射成功,开创了中国卫星发展新纪元,此后中国五大卫星系统研制加速,震惊世界。

科学实验卫星探索神奇的空间奥妙

“东方红一号”卫星发射后,为中国进行空间科学探测展示了广阔的前景,同时拉开了中国科学探测和技术试验卫星——“实践”系列卫星发射的序幕。

1970年5月,空间技术研究院向中央拿出了“实践一号”科学探测和技术试验卫星的方案。8月,中央批准了方案。

“实践一号”卫星采用自旋稳定姿态控制方式,外形与“东方红一号”卫星相似,为72面近似球形多面体,其中28面贴有太阳能电池片。热控系统采用能保证卫星长期工作的百叶窗技术,遥测系统的调制方案采用脉冲体制。

1971年3月3日,“实践一号”卫星由“长征一号”运载火箭从酒泉卫星发射中心发射升空。卫星重221千克,直径1米。它在轨道上工作约8年,远远超过原定1年的设计寿命。“实践一号”于1979年6月17日完成预定任务后陨落。

在“实践一号”之后,我国在1981年9月20日,采取一箭三星的方式,将“实践二号”“实践二号甲”“实践二号乙”卫星送入预定轨道,成为世界上第三个掌握一箭多星技术的国家。

1972年4月,“实践二号”作为我国第一颗专门用于空间物理探测的科学实验卫星被列入国家计划。七机部责成空间技术研究院总体设计部和空间物理研究所对“实践二号”卫星的探测任务、探测仪器和卫星的技术途径等进行调研。后来,由于航天科技发展规划的调整,发射“实践二号”卫星的运载火箭几经变动,该卫星的设计方案也经历了多次演化。

“实践二号”卫星上带有用于探测太阳活动、地球附近空间的带电粒子、地球和大气的红外和紫外辐射背景及高空大气密度的11种仪器,并采用了自旋稳定、整星对日定向的姿控方式和整星无源主动式热控等新技术,为中国此后研制各种卫星提供了宝贵经验。

“东方红一号”卫星发射成功后,我国“实践”科学探测卫星共发射了9颗。其中包括:2004年9月9日发射的“实践六号”A星和B星。2006年9月9日,我国将“实践八号”育种卫星成功送入预定轨道。“实践八号”卫星是我国首颗专门用于航天育种研究的返回式技术试验卫星,星上装载粮、棉、蔬菜、花卉等9大类2000余份约215千克农作物种子材料,用于进行空间环境下的诱变飞行试验。此后,中国又发射了10颗“实践”卫星,其中2次失败,成功率80%。

2010年6月15日,中国成功将“实践十二号”卫星送入太空。根据北美防空司令部的轨道数据,“实践十二号”升空后成功与“实践六号03A”卫星发生了“碰撞”。这说明中国成功进行了一次空间交会对接试验,为“天宫一号”与“神舟八号”的交会对接任务做好了技术验证准备。

2012年10月14日,中国在太原卫星发射中心用“长征二号丙”运载火箭,采用一箭双星模式,成功将“实践九号”A、B卫星送入预定轨道。

2013年10月25日,中国在酒泉卫星发射中心成功将“实践十六号”卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道。

2016年4月6日,我国首颗微重力科学实验卫星——“实践十号”返回式科学实验卫星,在酒泉卫星发射中心由“长征二号丁”运载火箭发射成功。这是我国空间科学先导专项首批科学实验卫星中唯一的返回式卫星,将利用太空中微重力等特殊环境完成19项科学实验,涉及微重力流体物理、微重力燃烧、空间材料科学、空间辐射效应、重力生物效应、空间生物技术六大领域。

2016年11月3日,由“实践十七号”卫星和“远征二号”上面级组成的载荷组合体,在“长征五号”运载火箭的托举下,成功进入预定轨道。

2017年4月12日,“实践十三号”通信卫星于西昌卫星发射中心由“长征三号乙”运载火箭发射成功。卫星发射10多分钟后,与西昌远隔万里之遥的“远望6号”在赤道附近第一时间发现并成功捕获目标,为火箭飞行“保驾护航”,为卫星成功发射作出重要贡献。

2017年7月2日,搭载着“实践十八号”卫星的“长征五号”遥二火箭,在海南文昌航天发射场执行飞行任务。由于火箭飞行出现异常,发射任务失利。

2018年1月23日,中国首颗高通量通信卫星“实践十三号”在轨交付,正式投入使用。在轨测试期间,它完成了11个试验项目。其中首次高轨卫星对地高速激光双向通信试验的成功,标志着中国在空间高速信息传输领域居世界前列,为后续天地一体化信息网络国家重大科技工程奠定了基础。

2019年12月27日,“长征五号”遥三运载火箭将“实践二十号”卫星发射升空。卫星将对“东方红五号”平台的八大项关键技术进行全面验证,并对未来空间发展的新领域、新技术、新产品进行在轨验证,不仅提升平台技术成熟度,还将推动牵引以下一代高容量宽带通信卫星为代表的型号立项工作。

从20世纪70年代至今,中国先后研制和发射了“实践一号”卫星、“实践二号”卫星群、“實践四号”、“实践五号”“实践二十号”等卫星,初步形成了“实践”系列科学探测与技术试验卫星体系。

返回式遥感卫星喜获大量太空原始资料

“东方红一号”卫星派生出来的第二个系列卫星,是返回式遥感卫星。

返回式遥感卫星,是指在轨道上完成任务后,有部分结构会返回地面的人造卫星。一般卫星在发射入轨后,就在太空执行任务,并不需要返回地面,如通信、导航、气象等卫星。但有的卫星需要回到地面,如侦察、科学实验等卫星。

返回式卫星最基本的用途是照相侦察。比起航空照片,卫星照片的视野更广阔、效率更高。早期由于技术所限,必须利用底片才能拍摄高清晰度的照片。因此,必须让卫星带回底片或用回收筒将底片送回地面进行冲洗和分析。各航天大国都曾利用返回式卫星做军事侦察及国土普查。现在由于可从卫星上直接传送影像数据到地面,返回式卫星的功能又演变为回收实验品的空间实验室。

1966年初,七机部第八设计院在总工程师王希季主持下,开始对返回式卫星总体方案进行探讨,1967年9月进入方案设计阶段,1970年3月进入初样研制阶段,1973年1月转入正样研制阶段。

1975年11月26日,我国第一颗返回式卫星发射成功,卫星在轨运行3天后成功返回。作为光学遥感卫星,第一颗返回式卫星上的第一代胶片型航天光学遥感相机恰似其眼睛,能清晰地分辨出公路、码头等目标,获取了我国第一批重要对地观测资料。中国成为继美、苏之后,第三个掌握返回式卫星技术的国家。

1976年12月7日,我国第二颗返回式卫星进入酒泉发射场。然而,在发射的关键时刻,出现了重大问题。12月7日12时22分,离火箭点火时间只剩下2分钟,指挥员下达了“摆杆摆动”口令,操作员立即按下电钮,但摆杆没有动。再按仍没有反应,摆杆失灵了。这时,指挥员果断下达人工进行摆动的命令。只见3名战士从地下室冲向几十米外的塔架。由于即将发射,塔架上的电梯已经断电,他们只能顺着塔架的扶梯,爬上30米高的塔顶,用手摆动摆杆。他们奇迹般地成功了,然后迅速跑回地下室,全过程仅用了5分钟。

此时已经超过预定发射时间10分钟,但还在卫星发射的最佳时间内,指挥员果断下达了发射命令。卫星成功进入预定轨道,3天后顺利返回。第一颗返回式卫星出现的问题全部得到解决。

返回式卫星为中国航天遥感事业首开先河。在传输式遥感卫星使用之前的20多年里,我国的航天遥感资料都来自返回式卫星,应用于国土资源普查、大地测量以及河流、海岸监测等方面,还进行了大量的搭载科学实验,取得了丰硕成果。卫星在城乡规划、水利建设、地质资源勘探、考古以及空间育种等领域发挥了重要作用。

中国返回式卫星是主要用于国土普查的遥感卫星。20世纪70年代以来共研制了6种型号,进行了24次发射。迄今为止,返回式卫星共研制了6种型号:第一代返回式国土普查卫星、第一代返回式摄影测绘卫星、第二代返回式国土普查卫星、第二代返回式摄影测绘卫星、返回式国土详查卫星、“实践八号”育种卫星。

在“东方红一号”卫星发射成功后的50年间,返回式卫星成为中国发射最多的卫星系列。在“实践十号”之前,中国共研制了国土普查卫星、摄影测绘卫星、空间育种卫星等合计6种型号24颗卫星,卫星平台经过了三代跨越。

从1975年发射第一颗返回式卫星至今,中国已发射了24颗返回式卫星,搭载了数百个微重力科学实验室,其实验成果被应用于新材料的研发、新药品的制造以及农作物新品种的栽培等方面。

“风云”气象卫星实现“天有可测风云”

古人云:“天有不测风云。”但中国“风云”系列气象卫星升入太空,打破了这一古训。

1969年1月29日,周恩来在接见中央气象局等单位的代表时指示,一定要采取措施,改变落后面貌,应该搞自己的气象卫星。

1970年2月16日,气象卫星研制任务下达到刚刚组建的上海航天基地。

1977年,国防科工委在上海召开气象卫星大总体方案论证会。会议正式上报中国第一颗太阳同步轨道气象卫星命名为“风云一号”,从此开启了中国“风云”气象卫星的新纪元。

1988年9月7日,我国第一颗极轨气象卫星——“风云一号”A星在山西太原发射成功。“风云一号”A星星箭分离后14分钟,广州气象卫星地面站率先收到几百帧云图信号,并实时传送到国家卫星气象中心,这是中国气象卫星最早的信息。

遗憾的是,“风云一号”A星运行到第39天时姿态失控,卫星未能达到考核寿命半年的要求。

“风云一号”A星失败后,我国于1990年9月3日用“长征四号”火箭成功发射了“风云一号”B星,卫星每天绕地球14圈,属于试验型气象卫星。卫星上装载的遥感器,成像性能良好,获取的试验数据为后续卫星的研制和管理提供了有意义的参考。卫星获取的遥感数据主要用于天气预报和植被、冰雪覆盖、洪水、森林火灾等环境监测。

“风云一号”B星正常运行165天后,星载计算机突发故障造成姿态失控,后经抢救恢复正常工作。由于星载计算机受空间环境的影响,工作不稳定,卫星断续工作,但没有达到设计寿命要求。

“风云一号”C星于1999年5月10日发射。卫星设计寿命为2年,寿命期内云图资料的可利用率大于97.5%。对空间环境影响的适应性和系统可靠性都得到较大提高,在轨稳定运行了近5年。2000年5月,“风云一号”C星因其在轨运行的稳定性和获取数据的准确性,被世界气象组织正式列入世界业务极轨气象卫星序列,成为中国第一颗被列入世界气象业务的卫星,为世界各国免费提供气象资料。美洲、欧洲和亚洲等地区多个国家都建立了兼容接收风云1C、1D星的数据接收系统和相应的数据处理与应用系统。“风云一号”卫星数据成为全球灾害监测和环境变化研究的重要数据之一。

“风云一号”C星荣获2001年度国家科学技术进步奖一等奖。

截至目前,我国已成功发射了10多颗气象卫星,其中7颗在轨运行,实现了极轨气象卫星升级换代和上、下午星組网观测,形成了静止气象卫星“多星在轨、统筹运行、互为备份、适时加密”的业务运行格局。

目前国内接收与利用风云卫星资料的用户已超过2500家,其为气象、海洋、农业、林业、水利、交通、航空、航天、环保等领域提供了大量科学数据,支持了78个国家重点科研项目,为我国防灾减灾、应对气候变化、保障生态文明建设等作出了重要贡献。

“北斗”卫星导航系统打破美国GPS对中国的打压

2019年6月25日2时09分,我国在西昌卫星发射中心用“长征三号乙”运载火箭,成功发射第46颗“北斗”导航卫星。该卫星是“北斗三号”系统的第21颗组网卫星、第2颗倾斜地球同步轨道卫星,实现了区域组网向全球组网的飞跃。“北斗”卫星计划2020年前后开始全球服务。

目前,世界上有四大卫星导航系统。“北斗”卫星导航系统(BDS)是中国自主研制的全球卫星导航系统,是继美国GPS(全球定位系统)、俄罗斯GLONASS(“格洛纳斯”)系统之后第三个成熟的卫星导航系统。“北斗”卫星导航系统和美国GPS系统、俄罗斯GLONASS系统、欧盟GALILEO(“伽利略”)系统,是联合国卫星导航委员会已认定的四大供应商。

“北斗”卫星导航系统由空间段、地面段和用户段三部分组成,可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务,并具有短报文通信能力,已经初步具备区域导航、定位和授时能力,定位精度10米,测速精度0.2米/秒,授时精度10纳秒。

中国高度重视“北斗”导航系统建设发展,自20世纪80年代开始探索适合国情的卫星导航系统发展道路,形成了“三步走”发展战略:

返回式遥感卫星

第一步,建设“北斗一号”系统。1994年,启动“北斗一号”系统工程建设;2000年,发射2颗地球静止轨道卫星,建成系统并投入使用,采用有源定位体制,为中国用户提供定位、授时、广域差分和短报文通信服务;2003年,发射第3颗地球静止轨道卫星,进一步增强系统性能。

第二步,建设“北斗二号”系统。2004年,启动“北斗二号”系统工程建设;2012年底,完成14颗卫星(5颗地球静止轨道卫星、5颗倾斜地球同步轨道卫星和4颗中圆地球轨道卫星)发射组网。“北斗二号”系统在兼容“北斗一号”系统技术体制基础上,增加无源定位体制,为亚太地区用户提供定位、测速、授时和短报文通信服务。

第三步,建设“北斗三号”系统。2009年,启动“北斗三号”系统建设;2018年底,完成19颗卫星发射组网,完成基本系统建设,向全球提供服务;计划2020年底前,完成30颗卫星发射组网,全面建成“北斗三号”系统。“北斗三号”系统继承“北斗”有源服务和无源服务两种技术体制,能够为全球用户提供基本导航(定位、测速、授时)、全球短报文通信、国际搜救服务,中国及周边地区用户还可享有区域短报文通信、星基增强、精密单点定位等服务。

卫星导航系统是现代军事的“太空眼”,没有它,巡航导弹、激光制导炸弹和战略核导弹都是“瞎子”。卫星导航系统主要服务于四大领域:军用,供军队使用;导航,供民用飞机、船舶导航以及其他民用工程的定位;测时,供各种观测台和天文台定时用;测地,供大地测量和地球动力学观测用。

中国成功发射“北斗”导航卫星,引起美、俄、英、法等国媒体的极大关注。这意味着中国打破了西方在太空信息领域的垄断,形成了美、俄、欧、中在卫星导航系统上“四强争雄”的格局。

美国国防部从1973年进行GPS卫星定位系统的开发,是世界上第一个全球卫星导航系统的发明国。目前GPS系统由28颗卫星组成,在相当长的时间垄断了全球军用和民用卫星导航市场。中国民用车载导航系统基本为美国GPS所覆盖。

继美国之后,俄罗斯在卫星导航领域也奋起直追。“格洛纳斯”导航系统于20世纪70年代由苏联开发,主要用于军事领域。1982年发射首颗导航卫星入轨。2001年俄罗斯与印度合作,将其升级为军民两用全球导航系统。目前,“格洛纳斯”系统完成24颗卫星的部署工作后,导航范围可覆盖整个地球表面和近地空间,实现全球定位导航,定位精度达到1.5米以内。“格洛纳斯”的定位精度比不上美国的GPS和欧洲的“伽利略”导航系统,但抗干扰能力是最强的,可以有效地防止整个卫星导航系统被敌方干扰。

中国“北斗”卫星导航系统的问世,使美国深感不安。美国《太空新闻》报道认为,中国的“北斗”军事卫星导航系统扰乱了美国的计划。中国航天部门正试图借鉴欧洲“伽利略”系统,通过发射与美国导航卫星相似的M编码频率信号,来压制美国卫星导航系统的军事优势。美国最好的解决方法是,直接发展GPS-4,即第四代GPS。

中国“北斗”導航系统的问世和不断完善,将逐步打破美国GPS一统天下的局面。

探月“嫦娥工程”实现五星红旗插上月球

中国的探月工程,即“嫦娥工程”,由“嫦娥”系列卫星组成。

1994年,我国航天科技工作者进行了探月活动的必要性和可行性研究。1996年,完成了探月卫星的技术方案研究。1998年,完成了卫星关键技术研究,以后又开展了深化论证工作。经过10年的酝酿,最终确定我国整个探月工程分为“绕”“落”“回”三个阶段。

“绕”为第一阶段。首先实现卫星绕月飞行探测。这一阶段主要任务在于研制和发射能够探测月球的卫星和火箭,并为后续工作铺路。绕月时可利用很多仪器对月球拍照、观测。

“落”为第二阶段。探测器要首先完好无损地降落在月球上,之后才能载人上去。探月飞船一般是主飞船绕着月球飞,然后探测器降落到月球表面。探测完成后,探测器要么留在月球,要么回到绕月的飞船上。这个阶段要开展“软着陆”和月球表面的勘查。“软”的意思是,别一头撞上去,机器要完好,要能接收地球的遥控信号。月球离地球很远,无线电指挥信号要较长时间才能到达和返回,这对超远距离通信技术以及月球车自动运行和应对突发情况的程序研发也提出了更高的要求。

“回”为第三阶段。未来探测器不能长期滞留在“嫦娥”上,而要随返回舱返回地球。同时,科学家需要在地球上对月球样本进行分析。因此,这个阶段需要有能把月球车采集到的样品带回来的技术。“回”不是指绕月球飞行的卫星回来,而是指登上月球的探测器能回到地球。

2004年,中国正式开展月球探测工程,并命名为“嫦娥工程”。“嫦娥工程”分为无人月球探测、载人登月和建立月球基地三个阶段。

2004年11月19日,“嫦娥一号”开始初样研制,“嫦娥工程”进入实施阶段。2005年底,完成了卫星初样产品的研制和相关试验。2006年3月,中国探月工程第一颗卫星“嫦娥一号”进入有效载荷正样系统最后联试阶段,以确保科学探测设备将来在太空正常工作。2006年10月前,完成了探月卫星正样产品的设计、研制、总装、测试和各项试验;2007年8月,完成了产品研制,并通过了各项试验考核验证。

“嫦娥一号”月球探测卫星由中国空间技术研究院承制,由卫星平台和有效载荷两大部分组成。卫星平台利用“东方红三号”卫星平台技术研制,科研人员对结构、推进、电源、测控和数传等8个分系统进行了适应性修改。有效载荷包括CCD立体相机、成像光谱仪和低能粒子探测器等科学探测仪器。

2007年10月24日18时05分,“嫦娥一号”成功发射,这是我国首颗绕月人造卫星。根据我国探月工程的四大科学目标,“嫦娥一号”上搭载了8种24台(件)科学探测仪器,重130千克。该卫星的主要探测目标是:获取月球表面的三维立体影像;分析月球表面有用元素的含量和物质类型的分布特点;探测月壤厚度和地球至月球的空间环境。在圆满完成各项使命后,于2009年按预定计划受控撞月。

2010年10月1日18时59分,“嫦娥二号”成功发射。它是我国探月工程二期的技术先导星,获得了月球表面三维影像、月球物质成分分布图等资料。

2013年12月2日1时30分,“嫦娥三号”成功发射。它是我国第一个月球“软着陆”的无人登月探测器,并创造了全世界在月工作最长纪录。

2018年12月8日,“嫦娥四号”成功发射。“嫦娥四号”是“嫦娥三号”的备份星,作为世界首个在月球背面“软着陆”和巡视探测的航天器,其主要任务是着陆月球表面,继续更深层次更加全面地科学探测月球地质、资源等方面的信息,完善月球的档案资料。

“嫦娥五号”是中国研制的首个实施无人月面取样返回的航天器,也是中国探月工程的收官之作,计划2020年发射,实现区域“软着陆”及采样返回。至此,中国探月工程将实现“绕”“落”“回”三步走目标。

量子卫星首次实现太空与地面的量子通信

2016年8月16日1时40分,中国在酒泉卫星发射中心用“长征二号丁”运载火箭成功将世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”发射升空,在世界上首次实现卫星和地面之间的量子通信,构建天地一体化的量子保密通信与科学实验体系。

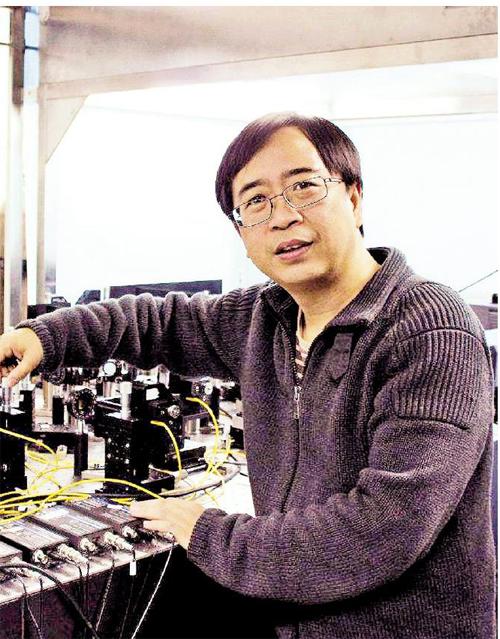

量子通信的安全性基于量子物理基本原理,单光子的不可分割性和量子态的不可复制性,保证了信息的不可窃听和不可破解,从原理上确保身份认证、传输加密以及数字签名等的无条件安全,可从根本上永久性解决信息安全问题。中国量子卫星首席科学家潘建伟院士介绍,如果说地面量子通信构建了一张连接每个城市、每个信息传输点的“网”,那么量子科学实验卫星就像一杆将这张网射向太空的“标枪”。当这张纵横寰宇的量子通信“天地网”织就,海量信息将在其中来去如影,并且“无条件”安全。

中国量子卫星首席科学家潘建伟

量子卫星于2011年12月立项,是中科院空间科学先导专项首批科学实验卫星之一。

量子卫星工程由中科院国家空间科学中心总负责,中国科学技术大学负责科学目标的提出和科学应用系统的研制,中科院上海微小卫星创新研究院抓总研制卫星系统,中科院上海技术物理研究所联合中国科学技术大学研制有效载荷分系统,中科院国家空间科学中心牵头负责地面支撑系统研制、建设和运行,对地观测与数字地球科学中心等单位参加。

2011年12月23日,量子科学实验卫星工程启动暨动员会在京召开,标志着量子科学实验卫星正式进入工程研制阶段。2014年12月30日,量子科学实验卫星正式转入正样研制阶段。2015年12月6日,量子科学实验卫星系统与科学应用系统完成星地光学对接实验,验证了天地一体化实验系统能够满足科学目标的指标要求。

2016年8月16日,“墨子号”量子卫星成功发射升空。2017年1月18日,在圆满完成4个月的在轨测试任务后,正式交付中国科学技术大学使用。

2017年6月16日,“墨子号”在世界上首次实现千公里量级的量子纠缠,意味着量子通信向实用迈出一大步。8月12日,“墨子号”取得最新成果——国际上首次成功实现千公里级的星地双向量子通信,为构建覆盖全球的量子保密通信网络奠定了坚实的科学和技术基础。中国科学技术大学潘建伟团队宣布,全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”圆满完成三大科學实验任务:量子纠缠分发、量子密钥分发、量子隐形传态。

2018年1月,在中国和奥地利之间首次实现距离达7600公里的洲际量子密钥分发,并利用共享密钥实现加密数据传输和视频通信。该成果标志着“墨子号”已具备实现洲际量子保密通信的能力。

经过多年的努力,中国已经跻身于国际一流的量子信息研究行列,在城域量子通信技术方面也走在了世界前列。

量子卫星的成功发射和在轨运行,将有助于我国在量子通信技术实用化整体水平上保持和扩大国际领先地位,实现国家信息安全和信息技术水平跨越式提升,对于推动我国空间科学卫星系列可持续发展具有重大意义。

世界上第一颗人造卫星是在1957年由苏联人发射的。1970年4月24日,我国成功发射第一颗卫星“东方红一号”。到2019年10月,中国正在运行的卫星多达301颗。人们回顾中国卫星发展史的时候,永远不要忘了宇宙中最明亮的那颗中国卫星是“东方红一号”。

——记轻工业钟表研究所362时间控制器