广东惠东古田省级自然保护区野猪种群现状与危害防治调查

杨越文,吕振军,吕文龙,韩婉诗,杨江波,张伟雄

(1.广东惠东古田省级自然保护区管理处,广东惠州 516321;2.广州草木蕃环境科技有限公司,广东广州 510000)

野猪作为全球分布最广泛的哺乳动物之一[1],是广东惠东古田省级自然保护区最主要的偶蹄目兽类。随着人类生态保护意识的加强和自然保护区的建立与管护,野生动植物种群得到了较好的保护,野猪等野生动物的种群数量明显增加,但因其缺少天敌,加之超强的繁殖能力,野猪种群数量呈泛滥之势,导致人与野生动物的冲突日益严重[2-3]。

当前,国外对野猪的家域面积、生态位、活动节律以及野猪防护与危害等开展了相关的研究[4-6],国内关于野猪种群调查、危害特点、防治措施等方面的研究已有大量的报道[7-11],但针对特定自然保护区野猪种群特性与保护管理及社区共建关系的研究却较为少见。2017 年夏冬2 季在惠东古田自然保护区开展了野猪种群现状调查研究,以期了解该地区野猪种群特性及其对农作物的危害情况,提出合理的种群控制措施,为自然保护区的建设和管理工作提供相关科学建议。

1 调查区概况

广东惠东古田省级自然保护区位于惠东县大岭镇,成立于1984 年,总面积2189.2hm2,保护区处于古田—沉水大沟谷中,地势整体呈两侧山坡陡峭中间山坳自西南到东北平缓上升的趋势;是广东省粤东地区最具代表性的南亚热带原始次生常绿阔叶林区,属南亚热带季风气候,年平均气温为21.7℃,年平均降雨量1805mm。保护区植被类型为常绿阔叶林、针阔混交林、暖性针叶林、竹林和灌草丛等,树种有樟树(Cinnamomum camphora)、山乌桕(Sapium discolor)、豆梨(Pyrus calleryana)、黧蒴锥(Castanopsis fissa)、硬壳柯(Lithocarpus hancei)等等。动物有沼蛙(Boulengerana guentheri)、南滑蜥(Scincella reevesii)、橙头地鸫(Geokichla citrina)、鼬獾(Melogale moschata)和野猪等。

保护区现有7 户村民,常年居住人口数不固定,约十余人左右;保护区内的村民主要种植李(Prunus salicina)、桃(Amygdalus persica)等果树,同时也种植日常食用的白菜(Brassica pekinensis)、萝卜(Raphanus sativus)、水稻(Oryza sativa)等农作物,养殖少量的山羊(Capra aegagrus hircus)、鸡(Gallus domesticus)、鹅(Gallus gallus domesticus)等禽畜。

2 调查内容及方法

2.1 种群数量调查

目前对兽类种群密度的调查常采用样方抽样法、样带抽样法、标志重捕法、粪堆计数法4 种方法[12]。由于野猪听觉、嗅觉十分灵敏,多在晨昏与夜间活动且奔跑迅速,在自然条件下调查其绝对数量十分困难,故主要采用以野猪痕迹为指标的样带抽样法[13],这是中国目前对大、中型野生动物进行野外数量调查的最常用方法。

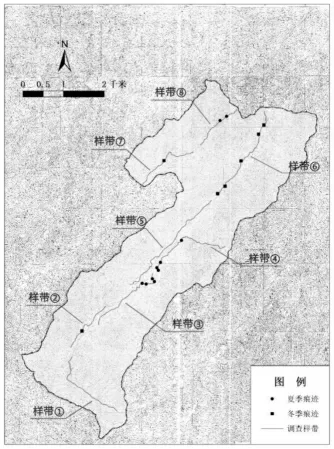

根据保护区内的实际情况,在满足可操作性的前提下,使样带均匀分布并尽量涵盖保护区内的所有生境类型,共布设8 条样带;保护区地形中间为沟谷,两侧为陡峭山体,沉水河从中部沟谷贯穿整个保护区,调查样带分布见图1,其中样带②、样带⑤分布在沉水河西侧,样带③、样带④分布在沉水河东侧,样带⑦、样带⑧分布在西北部的沟谷中。

按照一定的行进速度,在样带内调查野猪的实体数和新鲜(24h 之内)[14]痕迹(足迹、粪便、食痕、卧迹等),参照张鸣天等的调查方法,若两处痕迹相隔距离小于30m,则被视为同一群(只)野猪留下的痕迹[13],不做重复计算。调查分别于2017 年夏季(7月)和冬季(12 月)各进行1 次,调查时间为每天8:00~18:00,每次在3d 内完成对8 条样线的调查。

图1 调查痕迹Fig.1 Distribution diagram of investigation trace

2.2 活动节律

对野猪的活动节律采用红外感应自动照相法。选取距林缘30m 以内,一面靠山的平地或缓坡中的农作地放置红外相机(型号:Ltl-6310WMC)。拍摄模式为24h 连续工作,2 次拍照的最短时间间隔为1min,每次触发后拍照3 张。监测时间为2017 年9月22 日至12 月22 日,共计92 个工作日。获取照片后,统计野猪和人类活动(人为干扰)拍摄率(photographic rate,PR)[15-18]。

2.3 野猪危害调查

对野猪危害程度的调查采用走访和实地调查。走访调查的主要对象为当地村民和保护区工作人员,主要了解农作物类型、野猪危害农作物的种类、危害季节、危害程度和采取的防控措施及效果等相关信息。

3 数据处理

利用Excel 对数据进行统计,计算方法如下:

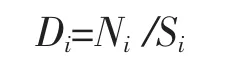

每条样带的野猪密度计算:

(其中,Ni为第i条样带上调查估计的野猪个体数;Si为第i条样带的面积。)

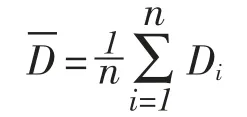

对样带内野猪的平均密度进行计算:

(其中,n为样带总条数,Di为第i条样带的野猪密度,D为样带内野猪的平均密度。)

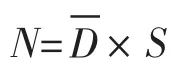

野猪种群数量的计算:

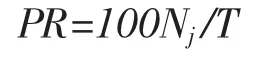

拍摄率的计算:

冲砂支洞的开挖采用国内先进的M20爆破振动仪器来监测出水闸室的砼衬砌的振动质点速度,建在岩石上的整体砼建筑物,高峰质点速度vs≤100mm/s。因而在冲沙支洞开挖时须通过爆破振动试验确定最初的爆破控制,并在施工过程中进行质点振动速度监测,经过监测数据对最初的爆破振动成果进行修正和数据分析,从而选择合理的施工方法、装药量和爆破参数,指导隧洞在安全可控的情况下实现开挖,最终4条冲沙支洞全面成功贯通,标志着冲沙系统开挖完成。

(其中Nj为被拍摄物种的独立照片;T为总相机工作日。)

4 结果分析

4.1 种群密度

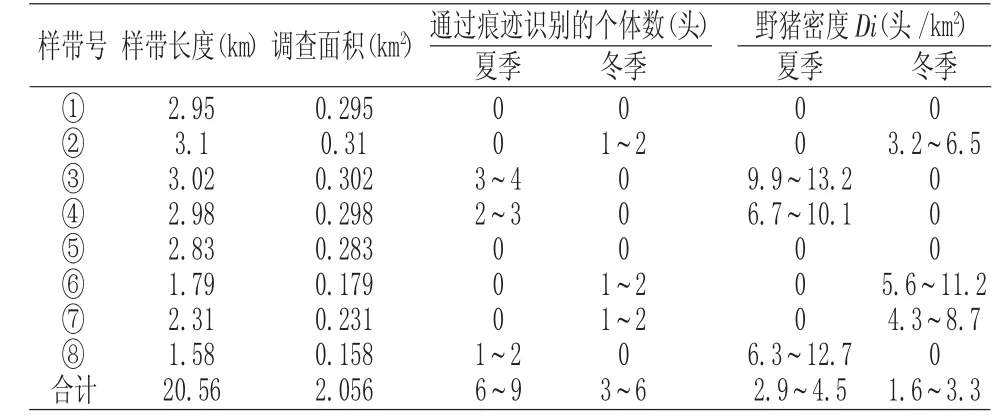

通过样带调查记录到的足迹数量和食痕规模,推断与之对应的野猪个体数,进而计算每条样带的野猪种群密度(表1)。结果显示,夏季8 条样带内野猪种群的平均密度为2.9~4.5 头/km2,保护区总面积21.89km2,则夏季保护区内野猪种群数量约为63.5~98.5 头,即夏季保护区野猪个体数约在64~99 头之间。

冬季样带内野猪种群的平均密度为1.6~3.3头/km2,则冬季保护区内野猪种群数量约为35.0~72.2 头,即冬季保护区野猪个体数约在35~72 头之间。

表1 2017 年夏冬两季野猪种群调查情况Tab.1 Statistics of Susscrofa population in summer and winter 2017

4.2 野猪活动规律分析

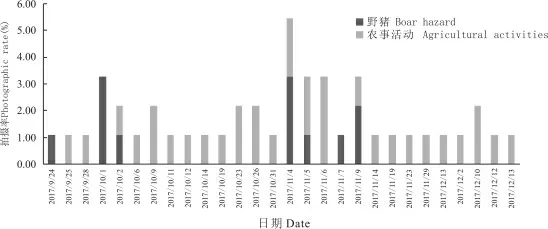

运用红外自动感应拍照技术调查发现,在92 个红外相机工作日中,农民进行常规农事生产(人为干扰)出现了25d,占相机工作日的27.17%;野猪危害农作物的情况出现7 日,占相机工作日的7.61%(图2)。

图2 野猪活动与农事活动时间Fig.2 Time distribution of Susscrofa activities and agricultural activities

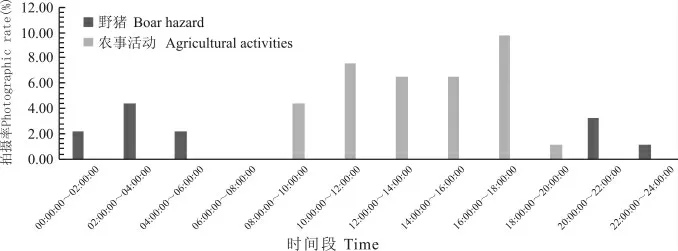

从日活动节律来看,野猪前往田地活动的时间主要集中于20:00 至翌日的06:00,拍摄率最高的时段在2:00~4:00,其次为20:00~22:00;而农民进行农事活动主要在8:00~18:00(图3)。

图3 野猪日活动节律与日农事活动Fig.3 Susscrofa daily activity rhythm and daily agricultural activity distribution

4.3 危害与防治方法

4.3.1 农作物种类、种植期、受害面积占比

村民在保护区内现有的农地基本用于李(Prunus salicina)种植,个别村民零星种植的淮山(Dioscorea opposita)、花生(Arachis hypogaea)、芋头(Colocasia esculenta)等经济作物。李树全年生长,果实生长成熟期集中在5月~7 月。野猪在果园往往有直接拉扯树木啃食李果实,翻拱泥土觅食蚯蚓(Pheretima) 及植物如三裂叶野葛(Neustanthus phaseoloides)块茎等行为;野猪的这几种行为使得树枝折断、树木倾斜、泥土堵塞排水沟造成果树死亡。访问的4 户中,除1 户的果园受害面积为40%外,其他3 户达到80%。

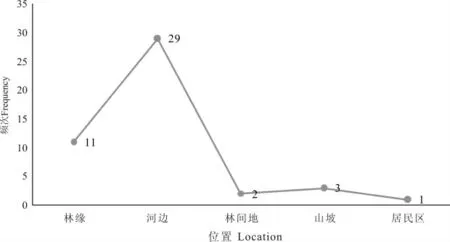

受野猪危害的农地主要分布在河边、林缘、林间、山坡和居民区。其中,河边的农地受野猪危害频次最高,共计29 次;其次是林缘,共计11 次;频次最低的是居民区,只记录1 次。

图4 受野猪危害农地分布Fig.3 Distribution of agricultural land endangered by Susscrofa

4.3.3 防治方法调查

访问调查结果显示,村民对于野猪侵害农作物的防治措施有3 种。一是采用放置干扰物(悬挂衣服模仿假人)的方式,此法初期稍有效果,但3d~7d 后失去作用;二是家犬驱赶法,该防御措施使用最多,但家犬对于成群出现的野猪并无明显防治效果;三是采用铁皮围栏将耕作范围进行围挡封闭,结果发现防治效果显著。

5 讨论

关于野猪种群调查的文献报道以北方保护地居多,广东省内的相关调查报道较为缺乏,1996~1998年吴诗宝等[7]对广东茂名大雾岭保护区的野猪种群进行了调查,得出该保护区1997 年和1998 年的野猪种群密度分别为2.58~2.68 头/km2和4.87~5.15 头/km2,该次调查得出2017 年惠东古田省级保护区夏季与冬季的野猪种群密度分别为2.9~4.5 头/km2和1.6~3.3 头/km2,略低于大雾岭早期的调查结果。由于调查人员有限,每次调查完成时间为3d,有研究显示野猪的日活动范围大约在1.8~5.5km[19],尽管贯穿保护区的沉水河对野猪的迁移有一定的阻隔作用,仍存在重复记录的可能性,故该调查可能出现密度略高的情况。

当前,人类与野猪的冲突事件日益频繁[20-21]。调查发现,夏季保护区内野猪频繁活动于保护区缓冲区,危害农作物的事件频次远多于冬季。究其原因,首先,夏季村民种植的果实(李子等)相继成熟,食物可获得性高,野猪更倾向于在缓冲区的农地及周边活动;其次,夏季是野猪大量繁殖期[7],新生的幼崽对危害事件数有一定的促进作用;最后,冬季人类活动强度远高于其他季节,农事活动频率和徒步行为显著上升,加之食物来源减少,野猪种群会分散到保护区及周边的各个区域游荡觅食,使调查到的野猪种群数量减少。

活动节律结果显示,保护区内的野猪活动模式多为夜行性,活动时间多在20:00 至翌日06:00,活动高峰出现在2:00~4:00,野猪的出没时间与农事活动时间恰好错开。与此前有关东北虎豹国家公园、小兴安岭南坡和秦岭观音山的野猪活动节律研究报道的昼出夜伏情况不一致[1,22-23]。这可能与保护区存在人为干扰有关,在夜间,农地没有农事活动,野猪的觅食活动不受阻碍,比白昼更容易获得食物。

野猪取食点的选择受多种因素影响,主要取决于安全因素和食物因素[24]。该研究发现,林缘和河边农地受野猪侵害较严重,此二类生境为野猪颇爱的取食地点。研究区域内有部分果园直接与林缘相接,两侧的山体为野猪提供了隐蔽条件和逃离危险的环境,而河边的农地土壤湿润松软且腐殖层厚,含有丰富的土壤动物,为野猪提供了理想的觅食场所。这体现了野猪生境利用与隐蔽程度、食物丰富度等因素有着密切的关系,与前人的研究结果基本一致[25,26]。

在野猪防治方面,包括野猪致死性防治方法和非致死性防治方法,在中国研究的大多为非致死性方法,国外的研究普遍涉及致死性防治方法[27]。目前国内野猪危害防治措施有放置干扰物(假人、挂塑料袋、警示灯等)、轰赶、围栏、声音驱赶、气味驱赶、异地迁移等等。放置干扰物、声音驱赶和气味驱赶对野猪危害防控效果显著[13,28]。古田保护区村民采用放置假人、家犬轰赶和围栏的防治措施,其中放置假人和家犬轰赶等措施防治效果不明显。野猪胆小机警,但当食物匮乏时,野猪会牺牲一定的安全代价来选择食物丰富度高的农地来获取食物[29-31]。而采用铁皮将农地围禁形成相对密闭空间能有效阻碍野猪的侵害,但该方法资金投入相对较大。

6 建议

野猪为国家“三有”动物名录物种,是重要的资源兽类之一。近年,由于生态环境的快速变化,食物链顶端物种缺失,导致适应力强、繁殖快速的野猪数量增多,这是生态系统存在缺陷的表现。另一方面,古田保护区缓冲区内仍有村落分布,村民生产生活方式尚未妥善规划,导致人与野生动物争夺自然资源的现象不可避免,这是人类社会发展与自然保护间矛盾的典型表现,同时也是历史遗留问题。

野猪防治措施及建议:(1)在各方面条件允许的情况下,将其内的村民搬离保护区,从根本上解决保护区管理和村民生活的冲突问题;(2)将现有的村民主要生产生活区调整为实验区,并聘请专家改良村民的生产生活方式,改变依靠传统农业获取收入的单一性经济来源方式,合理且可持续的利用资源,发展生态旅游,进一步提高农村人口的生活水平;(3)加强当地村民的科普教育,强化村民的保护意识,同时建立完善的野生动物危害评估和补偿机制,优化和改进现有补偿程序繁琐、补偿金额少等问题。

——基于农地福利保障调节效应的分析