和润思辨,育人心智

张俭杭

【摘要】课堂教学质量关系着学生的学习质量,教师要以“和润教育 滋养每个学子走向未来”为教学理念,以培养每个学生能终生受益的必备品格和关键能力为价值取向,营造积极、宽松、自由、和睦的课堂学习环境,促进每个学生的差异潜能得到充分、和谐、持续发展,构建核心素养全面提高的“和美”与“滋润”教育过程。本文主要探讨如何在数学课堂教学中渗透《中庸》的“博学之、审问之、慎思之、明辨之、笃行之”的学习思想,推进数学课堂教学改革,努力打造“和润思辨”数学课堂教学,培育下一代学子健全的心智。

【关键词】和润教育;滋养;思辨;课堂

课堂教学是教与学的主要阵地,为提高课堂教学的质量,一线教师必须大力推进课堂教学的改革。培养每个学生能终生受益的必备品格和关键能力需要一个漫长的过程,不能急于求成。所以,每个教师心中要以“和润教育 滋养每个学子走向未来”为教学理念,在课堂教学中不断创新,开发学生的智力,培养和激发学生的优良品格与学习能力,努力打造“和润思辨”数学课堂教学。为了在数学课堂教学中渗透《中庸》的“博学之、审问之、慎思之、明辨之、笃行之”的学习思想,笔者创设了四大教学环节,以营造积极、宽松、自由、和睦的学习环境,促进每个学生的差异潜能得到充分、和谐、持续发展,构建核心素养全面提高的“和美”与“滋润”教育过程。

一、创设情境,重内需激发

“博学之”——广博地学习。意为学首先要广泛地猎取,培养充沛而旺盛的好奇心,即兴趣。兴趣是一种无形的力量,驱使学习者对知识追求,是学好数学的保证。把“要学生学数学”变成“学生自己要学数学”,将枯燥乏味的数学变得有趣,这是每个数学教师的重大课题。教师要根据学生的心理特点,精心创设充满趣味的情境,吸引学生的注意力,使学生带着愉快的心情跨入知识的大门,激发学生探究问题的动力。

例如,在《观察的范围》一课中,我创设的情境是让每个学生通过坐着看、站着看、掂起脚看讲台上的物体,问学生从不的点看到的物品有什么不同,从而引出课题。这样从游戏入手,利用身边的事物,让学生亲身经历观察的过程,感受到观察点变化后观察的范围也会有相应的变化,然后解释课题,让学生明白生活当中也有数学。游戏既简单直接地引出主题,又能让课堂气氛活跃起来,使学生积极参与到课堂活动。出示主题图后,用讲故事的形式引出问题:“秋天到了,桃子熟了,小猴闻到香味,在墙外向里张望 。可是前面有一堵墙,于是小猴子爬到树上。在这个位置小猴能看到墙内哪些桃子呢?如何能准确知道猴子能看到墙内哪些桃子?”这样更能提高学生的学习兴趣,激发学生探究问题的热情。

二、自主探究,重问题引领

“审问之”——对学问详细地询问。爱因斯坦也曾说过:提出问题往往比解决问题更重要。因此,我们教师要改变狭义的教育观和素质观,大力为学生创设自主探究的机会与营造问题质疑的氛围。在课堂上,要以“问题”为引领,使课堂成为问题展示、讨论与辨析的场所。师生、生生质疑的过程不断产生思维碰撞,学生每提出的质疑或解答都需要经过自己的思维活动,在这个过程更好地体现《中庸》的两个学习思想“慎思之”与“明辨之”。

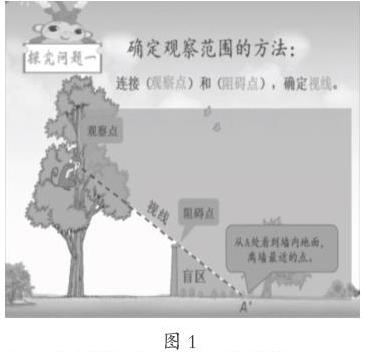

在《观察的范围》一课的探究过程中,第一步“学生独立探究后,小组交流”锻炼学生独立思考与独立解决问题的能力。小组内交流是一个思维碰撞的过程,可以让学生学会与人分享、与人合作,不断完善自我。第二步“全班展示汇报”让学生在讲台上展示自己的做法,讲解自己的想法,并与其它同学认真倾听与观察,学习别人的优点或自我纠正、提升,让生生之间辨错、释疑。通过层层的追问,逐步完善知识的架构,形成解决问题的方法:“我们知道两点确定一条直线,那么小猴子的这条视线是由哪两个点确定的?”(如图1)抽象出“观察点、阻碍点”两点确定一条直线,从中找到“离墙最近的点”确定观察的范围。在辨错、释疑的过程中,学生培养了抽象概括能力,分析能力与表达能力,建立了自信心。

三、提炼概括,重本质聚焦

“明辨之”——明白地辨别。学是越辩越明的,不辩,则所谓“博学”就会鱼龙混杂,真伪难辨。学生通过问题引领,自主探究、思考、质疑,头脑有大量的信息涌入,有的主动,有的被动。但学生的思维以形象性占主导地位,尚缺少抽象、概括、归纳、总结的能力,对新旧知识间的联系区别辨别不清,运用起来就会感到困难重重。因此,每一节课应注重知识归纳,提炼概括,本质聚焦,起到梳理思路,整理知识,总结方法,巩固新知,深化提升的作用。

在《观察的范围》一课的探究过程中的第三步“小猴爬到B处和C处时,你能画出它看到的范围吗?对比三次观察的结果,看有发现了什么?”学生通过比较从中发现规律:小猴爬得越高,看到的桃子就越多。说明小猴看到的区域就越大,也就是说,观察的范围随着观察点高低的变化而变化。所以这猴子越爬越高了。最后提炼概括出规律:“观察点越高,观察的范围越大。”(如图2)

四、应用提升,重方法整合

“笃行之”——切实地力行。“笃行”为学之本,既然学有所得,必须努力践行,使所学最终有所落实,做到“知行合一”。课堂上,通过层层的练习,让学生及时应用所学的知识,巩固掌握的方法,学有所得,可以大大激发学生继续学习的兴趣。通过对数学课堂练习的探讨,旨在找到学习内容的精髓,进一步促进数学课堂的教学效果与学生的学习效果。

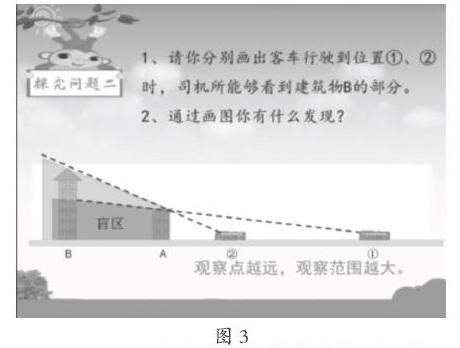

在《观察的范围》一课中,在概括了第一个观察规律后,让学生继续尝试解决问题二:让学生独立画出汽车分别在①、②两个位置时,司机所能看到的建筑物B的范围(图3)。画图的过程中,学生已应用问题一所掌握的知识找观察点、阻碍点,画出司机的视线,但也发现与第一个问题不一样,激发学生的思考,归纳出“汽车离建筑物A越远,看到建筑物B的范围越大”,并从不同中发现两个问题之间的共同点,从而沟通知识内在的联系。这样的设计实现了“应用提升,重方法整合”。另外,还可以给学生列举生活中的实例,如“在路口,红绿灯被前面的大货车档着看不到,影响判断”,引导学生将生活经验和数学知识紧密联系,让学生感受到数学的应用价值。

总之,要大力推进数学课堂教学改革,努力打造“和润思辨”数学课堂教学。和润育心,思辨育智,营造“和润”的课堂氛围,采用科学合理的教学方法,培育下一代学子健全的心智,滋养每个学子走向未来,是教育教学的理想与目标。

参考文献:

[1]袁玉霞.简单明了教数学——江西省第八届深化小学数学课堂教学改革观摩研讨会有感[J].江西教育,2007(12).

[2]陸晖.浅谈小学生数学创新能力的培养[J].小学教学参考,2011,12(21).