基于中医“毒邪”理论探析治疗新型冠状病毒肺炎中药的临床应用Δ

崔园园,周永峰,马艳芹,张蓉蓉,董 旖,房吉祥,王国强,张 萍

(中国人民解放军总医院第五医学中心中药房,北京 100039)

与严重急性呼吸综合征(severe acute respiratory syndrome,SARS)、中东呼吸综合征(Middle East respiratory syndrome,MERS)疫情相似,严重急性呼吸综合征冠状病毒2型(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,SARS-CoV-2)属专性细胞内寄生,具有致命性高、感染性强和传播途径广等特点[1]。鉴于中医药在以往重大疫病防治中的突出优势,我国在此次新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的救治工作中大力推动发挥中医药的积极作用,并在现行《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》[2](以下简称“第七版方案”)中明确将其归属于“疫病”范畴。中医“毒邪”理论形成于明清、民国时期,最早可追溯至《黄帝内经》,如《素问·生气通天论》记载“清静则肉腠闭拒,虽有大风苛毒,弗之能害”,认为“毒”“毒邪”作为一种客观存在的致病物质,是“疫病”的主要致病因素。随着对“毒邪”理论研究的深入开展,许多学者逐步形成了“从毒论治”的治疗理念,并在临床中行之有效地指导着毒证的诊疗[3-4]。本文通过检索、整理相关文献、书籍,整合分析古今医家对“毒邪”理论的认识及应用,尝试以此诠释SARS-CoV-2致病的病因病机,并进行中药治疗COVID-19存在潜在基础方药的可能性分析。

1 基于中医“毒邪”理论诠释COVID-19的病因病机

中医学认为,疾病的病因病机因人、因地、因时而异。结合COVID-19的发病特点、临床症状和地理环境等因素,目前多数医家将其病因归为以湿为基本属性的疠气,即湿邪疫毒(寒湿疫毒);主要病机为疫戾湿毒犯肺,气机闭阻,肺脾气虚[5]。现就中医“毒邪”理论对其病因病机进行诠释和分析。

所谓“毒邪”,指的是有别于六淫之外的致病因素,正如温病学家吴又可所著《瘟疫论·序》中所言:“夫瘟疫之为病,非风、非寒、非暑、非湿,乃天地间别有一种异气所感。”中医“毒邪”理论认为,毒邪作为致病因素,极少单独致病,常依附六淫,具有兼挟之性[6]。湿是自然界六气之一,为天地长养万物所必需,但当雨湿盛行、土运太过则致湿为淫。COVID-19发生于冬令之时,寒湿并重是其特征所在,寒易伤阳、湿性黏滞,故当毒邪与其相结合,表现为恶寒发热、肢体沉重、四肢困倦等“寒湿疫”证,具有缠绵难愈、反复发作的特点。本文认为寒湿作为该病的特异因子,属夹挟之气,毒邪则为其关键的致病因素,贯穿于该病的始终。

历代医家认为,“毒邪”致病虽然症状多端、机制不同,但从整体上看其致病规律仍有共同之处[7]。《素问·通评虚实论》中亦指出,“毒邪”致病的前提在于人体正气的强弱和体质的差异,即邪正之争[6]。COVID-19“毒邪”经口鼻而入,首犯肺脏,疾病进入初、中期阶段,表现为发热、干咳、脘痞胸闷及腹胀等“毒实”的病理状态;继而入里,外不得疏,阻碍脏腑气机,导致功能失调,则出现高热、喘促、低氧血症、唇甲紫绀及苔黄燥等“正虚”的病理状态。故本文将其病机归纳为以“毒邪”实、正气虚为主的气机闭阻、肺脾两虚。

2 基于中医“毒邪”理论分析治疗COVID-19的药物遴选

《医医琐言》提出“百病为一毒,毒去体佳”,《温疫论》中亦明确提出“客邪贵乎早逐”“邪不去则病不愈”,认为“毒邪”致病,治当解“毒”,并贯穿始终。时潇等[8]通过系统整理古代温病祛毒法对应的祛毒方剂,探索中医解毒、消毒、化毒、败毒以及透毒等各类祛毒方法的用药规律,统计结果显示,连翘(137次)、黄连(100次)、黄芩(90次)、牛蒡子(84次)、防风(82次)、桔梗(72次)、荆芥(71次)、金银花(67次)、当归(53次)、柴胡(51次)和栀子(49次)等药物使用总频次数排序居前列,见图1。

图1 温病祛毒法对应祛毒方剂中的药物频次统计Fig 1 Statistics of frequency of drugs in the corresponding prescription for removing toxin from warm diseases

从现代医学看来,中医“毒邪”至少包括了含细菌、病毒及支原体等的病原微生物,针对SARS-CoV-2开展的药物遴选研究亦是当今的热门课题[9]。牛明等[10]基于SARS-CoV-2与SARS病毒的基因序列具有较高的同源性,采用分子对接技术辅助临床经验的方法筛选治疗COVID-19的中医方药,结果显示,桑叶、苍术、生姜、草果、紫苏、麻黄、桑白皮、牛蒡子、金银花、连翘、半夏、甘草、山茱萸、浙贝母、芦根、太子参及薏苡仁等17味中药存在潜在阻断血管紧张素转化酶2与冠状病毒表达的S-蛋白结合的效应。尹明星等[11]从细胞因子风暴即病毒高炎症反应状态的源头、过程和危害出发,整合了中医药在相关方面的中药方剂及药味组成,结果显示,连翘、金银花、黄芩、栀子、黄连、甘草、荆芥、丹参和麻黄等9味中药在防治细胞因子风暴相关的中药方剂中出现频率最高。

整合分析以上古今从“毒”论治的药物遴选规律,结果显示,连翘、金银花、黄芩、黄连、栀子、荆芥、麻黄、甘草和牛蒡子等9味中药重合度较高,在遴选的治疗COVID-19药物中占有重要地位。

3 治疗COVID-19的中药临床应用分析

随着对COVID-19临床诊疗经验的积累,国家卫健委、国家中医药管理局不断对其诊疗方案进行了修正,在现行第七版方案中针对确诊患者推荐的中医治疗处方有10个[2]。其中,除清肺排毒汤可普遍适用于轻型、普通型、重型以及危重型患者救治外,另有针对疾病各证候的推荐处方9个。为针对性地研究COVID-19从“毒”论治的临床用药规律,本文对除恢复期“扶正”用药以外的其他推荐处方中的具体药物进行统计分析,发现应用频次较高的药物包括甘草(6次)、石膏(5次)、麻黄(5次)、藿香(5次)、杏仁(4次)、葶苈子(4次)、厚朴(4次)、草果(4次)和苍术(4次),见图2。

图2 国家发布的第七版方案中推荐中医治疗处方中的药物频次统计Fig 2 Statistics of frequency of drugs recommended in prescriptions for traditional Chinese medicine treatment in the seventh edition of the nationally published programme

除国家发布的第七版方案外,各省市结合当地的区域特点及确诊患者的临床症候,亦相继出台了各地区的中医药诊疗方案。任伟钰等[12]将我国24个省市公开的相关方案进行了总结分析,对其中除山东、河南、西藏及内蒙古以外的20个省市的中医药防治方案进行了方药统计,结果显示,除恢复期以外,用于早、中、晚期治疗的中药中,杏仁(51次)、甘草(38次)、麻黄(33次),石膏(32次)、葶苈子(23次)、大黄(21次)、瓜蒌(20次)、桃仁(15次)、人参(15次)和山茱萸(15次)的使用频次较高(见图3),是临床用于辟秽化浊、解毒救逆的要药。

图3 20个省市现行方案中推荐中医治疗处方中的药物频次统计Fig 3 Statistics of frequency of drugs recommended in prescriptions for traditional Chinese medicine treatment in existing programme in 20 provinces and cities

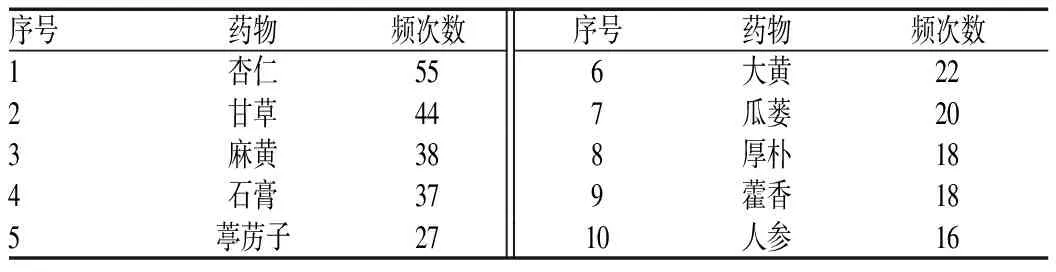

综合以上分析可见,在治疗COVID-19的中药中,杏仁(55次)、甘草(44次)、麻黄(38次)和石膏(37次)的使用频次明显高于其他药物(见表1),是目前国家和各省市中医药管理局主力推荐使用的中药处方中重要的组成药物,即在临床使用中发挥着不可替代的作用。

表1 主要药物的频次分布Tab 1 Distribution of frequency of main drugs

4 麻黄、甘草及麻杏石甘汤作为基础方药用于治疗COVID-19的可能性分析

麻黄、甘草在本次基于“毒邪”理论进行的治疗COVID-19中药遴选分析和目前临床诊疗COVID-19中药应用特点分析的结果中均呈现出高匹配度,即与COVID-19的治疗表现为密切相关。麻黄属于解表类中药,能宣发卫阳,散表祛邪。研究结果表明,麻黄具有抑制呼吸道合胞病毒、鸡新城疫病毒和流感病毒等多种病毒的药理活性[13]。甘草属于补气类中药,能补脾益气,滋肺止咳,缓急解毒,调和诸药。研究结果表明,甘草中的甘草甜素对人类免疫缺陷病毒、牛痘病毒、肝炎病毒和单纯疱疹病毒等多种病毒有明显的抑制作用[14]。可见,麻黄、甘草在现代药理研究中抗病毒作用明显,与本文基于中医“毒邪”理论进行“从毒论治”的中药应用特点分析结果相吻合,有望成为中医从“毒”切入、论证治疗COVID-19的重点性研究药物。

麻杏石甘汤源自《伤寒论》,是医圣张仲景表里双解、辛凉甘润法的代表方,临床多用于邪热壅肺所致的发热咳喘类疾病[15]。药理研究结果表明,麻杏石甘汤能够有效抑制肺炎链球菌导致的肺炎小鼠肺组织中的Bcl-2相关X蛋白、B淋巴细胞瘤-2基因以及含半胱氨酸的天冬氨酸蛋白水解酶3蛋白的表达;能够通过升高γ干扰素水平,降低白细胞介素4、白细胞介素6水平,治疗呼吸道合胞病毒(RSV)感染的大鼠肺炎模型[16-17]。临床研究结果表明,麻杏石甘汤加味治疗病毒性肺炎、大叶性肺炎和支原体肺炎等多种肺炎疾病的平均有效率高达95.6%[18]。目前,作为治疗COVID-19临床疗效好、治愈率高的中药处方“清肺排毒汤”中的重要组成部分,麻杏石甘汤有可能是发挥药效的基础构成,是治疗COVID-19中药处方进一步精简优化、萃取精华的研究方向。

5 讨论

中医药是几千年来中华民族与疾病战斗中逐渐形成的科学认识,在“疫病”治疗领域有着独特的方法和理论经验。“毒邪”理论是现代中医学对传统理论的发展与延伸,已成为临床解决复杂问题的理论工具。本文基于中医“毒邪”理论的学术思想和前人的临证经验,结合自己的认识和理解,从理论和临床对COVID-19进行了研究,认为外感疫疠毒邪是导致该病的始动因素,亦是发病的前提条件,治疗当以解“毒”为主。但是,精准辨“毒”是临床论治的前提条件,还需进一步全面、深入地研究。

“专病专药”由清代著名瘟疫学派代表人杨栗山提出,是其对瘟疫学鼻祖吴又可“以物治气”思想的进一步尝试,被认为是一种有助于快速治疗和控制疫病的重要手段[19]。本文以古代文献记载为素材,将现代科研和临床应用结果进行整合分析,发现麻黄、甘草及麻杏石甘汤有可能是治疗COVID-19的关键性药物,有待进一步挖掘。