哌拉西林他唑巴坦治疗产超广谱β-内酰胺酶肠杆菌科细菌血流感染的研究进展Δ

汪小英,汪晓娟,武 东

(阜阳市人民医院药剂科,安徽 阜阳 236000)

近年来,肠杆菌科细菌作为引起医院内血流感染最常见的病原菌之一而备受关注。产超广谱β-内酰胺酶(extended spectrumβlactamase,ESBL)肠杆菌科细菌引起的血流感染日益严重,且耐药率逐年升高,多重耐药菌株逐渐增多,导致临床治疗该菌感染的手段十分受限。碳青霉烯类抗菌药物对治疗产ESBL肠杆菌科细菌引起的感染具有满意的效果,因此被认为是临床治疗多重耐药产ESBL肠杆菌科细菌的一线用药[1]。然而,随着碳青霉烯类抗菌药物的广泛使用以及临床不合理使用,导致耐碳青霉烯类菌株逐渐增多,而这类菌株往往能导致较高的病死率[2]。为进一步降低质粒介导的耐碳青霉烯类菌株的出现,临床应减少碳青霉烯类抗菌药物的使用,努力寻找能替代的有效药物。目前已有报道,由于哌拉西林他唑巴坦(piperacillin tazobatam,PTZ)覆盖面广,通常被推荐作为严重细菌感染的一线治疗,且肠杆菌科细菌对其敏感性良好,临床疗效亦较好,因此,对于血流感染的治疗该药可能成为碳青霉烯类抗菌药物的替代品[3]。

1 产ESBL肠杆菌科细菌的流行病学

1.1 产ESBL肠杆菌科细菌病原学特点

肠杆菌科细菌是临床分离最多的细菌,能引起人体血流、泌尿道、腹腔和肺部等发生感染,且在自然界、人的胃肠道和呼吸道广泛分布。ESBL是一类由质粒介导的β-内酰胺酶,能水解青霉素类、头孢菌素类和单环酰胺类抗菌药物,β-内酰胺酶抑制剂(如他唑巴坦、克拉维酸钾和舒巴坦等)可抑制其活性。产ESBL菌株广泛分布于肠杆菌科,在临床上越来越常见,由于该菌株对大多数抗菌药物具有耐药性,因此治疗难度大。随着第3代头孢菌素在临床上的大量使用,ESBL对第3代头孢菌素的水解活性也不断增强,细菌对其耐药率逐渐升高,导致产ESBL肠杆菌科细菌仅对碳青霉烯类抗菌药物、PTZ等保持较高的敏感性[4]。

1.2 产ESBL肠杆菌科细菌流行现状

产ESBL肠杆菌科细菌首次发现于欧洲,随后在全世界范围内广泛分布,大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌作为主要的多重耐药肠杆菌科细菌在过去20年对青霉素和头孢菌素的使用造成了严重威胁,成为院内感染重点监测的对象[5-6]。产ESBL肠杆菌科细菌在不同国家和地区的流行趋势不同,在美国、欧洲和亚太地区的流行率越来越高,且在医疗保健环境中最常见,社区患病率也在不断升高。一项来自我国19所医院的调查研究结果显示,2005—2014年产ESBL大肠埃希菌的总检出率为42.3%,10年间的总检出率呈升高趋势,2014年检出率最高,达55.5%;不同科室的检出率具有一定差异,住院患者(46.3%)产ESBL大肠埃希菌检出率高于门诊患者(29.8%)[7]。2015年CHINET细菌耐药监测报告显示,大肠埃希菌和克雷伯菌属中产ESBL菌株平均分别占51.5%和27.4%;肠杆菌科细菌对碳青霉烯类抗菌药物仍高度敏感,绝大多数菌株对其耐药率<10%;与2014年相比﹐肺炎克雷伯菌中广泛耐药株的检出率有所升高[8]。血流感染患者血培养结果显示,大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌的检出率分别为15.0%、6.0%,在革兰阴性菌中居第1、2位,产ESBL菌株检出率分别为50.7%、38.5%[9-10]。由此可见,我国大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌中产ESBL菌株的检出率正处于不断升高的阶段,产ESBL肠杆菌科细菌耐药率的升高给临床经验用药带来巨大的挑战[11]。因此,早期进行适当治疗与产ESBL肠杆菌科细菌感染患者的死亡率有关。

2 PTZ的体外抗菌活性

2.1 PTZ的药理作用

哌拉西林属于青霉素类抗菌药物,其作用机制为干扰敏感菌细胞壁黏肽的合成而破坏细菌细胞壁,使菌体肿胀、破裂溶解而死亡;他唑巴坦为不可逆竞争性β-内酰胺酶抑制剂,其抑酶谱的广度和活性都强于舒巴坦和克拉维酸;哌拉西林与他唑巴坦组成复方制剂后能发挥良好的协同增效作用。血流感染中,肠杆菌科细菌是最常见的细菌,主要包括大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌和铜绿假单胞菌等革兰阴性菌,而产ESBL肠杆菌科细菌引起的血流感染病死率高,治疗难度大。陈中举等[12]对血液科病房血培养分离病原菌的分布及其耐药现状进行研究,监测结果显示,大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌对PTZ的敏感率>70%,可将其作为经验性用药选择。梁欣等[13]回顾性分析了193例社区获得性血流感染住院患者的资料,发现大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌对PTZ的敏感率>90%,提示疑似革兰阴性菌所致的重症血流感染可考虑经验性选用PTZ进行抗感染治疗。近年来,血流感染的发生率呈升高趋势,因此,早发现、早治疗对于血流感染患者有着重要作用。

2.2 PTZ与其他常见β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂复方制剂的抗菌活性比较

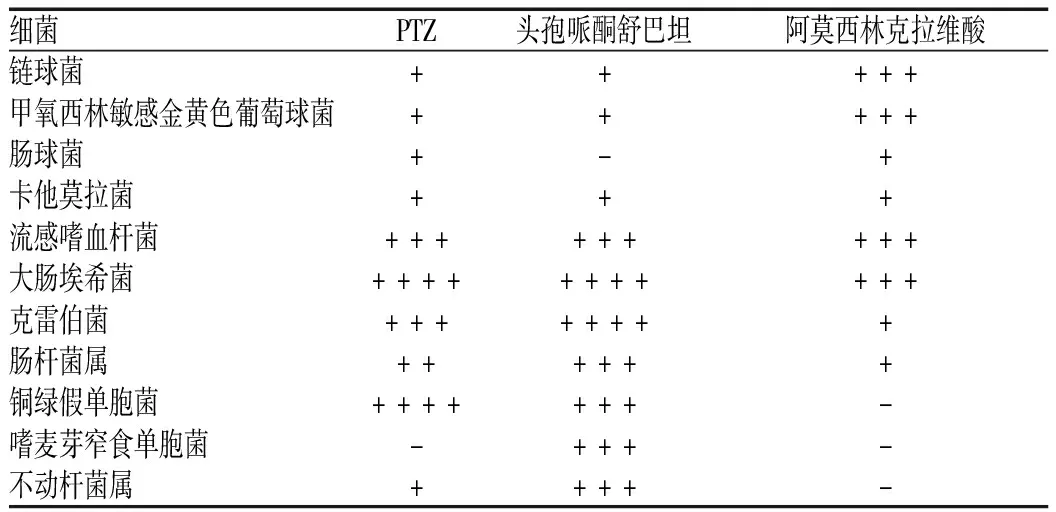

与头孢哌酮舒巴坦和阿莫西林克拉维酸相比,PTZ具有良好的抗大肠埃希菌、克雷伯菌以及肠杆菌的作用,且对铜绿假单胞菌的抗菌活性明显更强,在体外对不动杆菌属也有一定的作用[14],见表1。

表1 常见β-内酰胺类抗菌药物/β-内酰胺酶抑制剂复方制剂的体外抗菌活性Tab 1 In vitro antibacterial activity of common β-lactam antibitics/β-lactamase inhibitor compound preparations

3 PTZ与血流感染

血流感染是临床常见的一种医院感染,起病较急,病情凶险,革兰阴性菌在血流感染中占有重要地位[15]。上尿路感染时通常也会引发血流感染,所选择的抗菌药物需要同时保证在尿液和血液中均有较高的浓度,而β-内酰胺类抗菌药物(PTZ)的血药浓度和尿液浓度均较高,可用于治疗血流感染及尿路感染。虽然在实验室中某些产ESBL肠杆菌科细菌可能对PTZ敏感,但是到目前为止,PTZ在治疗产ESBL肠杆菌细菌所致血流感染患者中的实际临床疗效尚未确定,其是否适合治疗严重血流感染仍存在争议。

一项来自我国的系统回顾和荟萃分析结果显示,在治疗产ESBL肠杆菌科细菌血流感染疗效比较中,PTZ与碳青霉烯类抗菌药物在致死率方面的差异无统计学意义,PTZ可作为碳青霉烯类抗菌药物的替代药物[16]。Rodríguez-Bao等[17]课题组对6个已发表的前瞻性队列研究进行回顾性分析,该研究中的患者大多数感染源为泌尿道和胆道,比较其死亡率和住院时间时发现,使用PTZ、碳青霉烯类抗菌药物治疗的患者在第30日的死亡率分别为9.3%、16.7%(P>0.2),在排除了与住院时间延长相关的其他变量(医院获得性、非泌尿道或胆道来源、重症监护室入院、Charlson共病指数和Pitt评分)后,发现PTZ可以安全地用于产ESBL肠杆菌科细菌引起的血流感染患者,且与患者住院时间长短无关。在一项跨国队列研究中,纳入感染源主要为泌尿道的菌血症患者,结果显示,PTZ治疗组患者的ICU入住率(7.6% vs. 13.3%,P=0.071)、恶性肿瘤发生率(29.4% vs. 37.9%,P=0.068)均明显低于碳青霉烯类抗菌药物治疗组,差异均有统计学意义,该研究结果支持PTZ作为尿源性血流感染患者碳青霉烯类抗菌药物的可替代药物[18]。Sfeir等[19]进行的系统回顾和荟萃分析结果显示,对于血流感染源为生殖器、尿道或腹腔时,PTZ可作为产ESBL肠杆菌细菌血流感染的另一种替代选择。Ng等[20]在最近的一项研究中比较了PTZ与碳青霉烯类抗菌药物对于以尿路感染为主产ESBL肠杆菌科细菌和肺炎链球菌菌血症患者的经验治疗,发现二者30 d死亡率相当(30.9% vs. 29.8%,P=0.89),而接受经验性PTZ治疗的患者在30 d内发生多重耐药细菌和真菌感染的概率较低(7.4% vs. 24.6%,P<0.01);多因素Logistics回归分析结果表明,经验性给予碳青霉烯类抗菌药物是多重耐药细菌和真菌感染的唯一显著危险因素。虽然Ng等[20]的研究结果支持PTZ治疗由上尿路感染导致的产ESBL肠杆菌科细菌和肺炎链球菌菌血症患者的经验治疗,但是该研究的局限在于仅39%的患者每6 h接受PTZ 4.5 g的剂量,61%的患者每6 h接受3.375 g的剂量,没有患者接受延长输液,确切的剂量方案仍不明确。此外,PTZ的最低抑菌浓度(MIC)可能与治疗血流感染的临床疗效也有一定关系[21]。

Gudiol等[22]的研究纳入伴有中性粒细胞减少且具有严重免疫功能低下的血流感染患者,结果显示,接受碳青霉烯类抗菌药物治疗的患者与接受β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂复方制剂治疗的患者在14 d病死率(6.5% vs. 12.5%,P=0.99)、30 d病死率(6.25% vs. 12.5%,P=0.99)方面的差异无统计学意义;在倾向匹配的队列中,两组患者的30 d病死率也相似。同样,Vardakas等[23]在2012年1月进行的荟萃分析中,比较了碳青霉烯类抗菌药物与β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂复方制剂治疗产ESBL肠杆菌科细菌血流感染的死亡率,大多数入选患者有明显的共病,包括实体器官或血液学恶性肿瘤、中性粒细胞减少症、糖尿病、慢性肾脏或心血管疾病、以前住院或使用抗菌药物等,结果显示,无论是采取目标性治疗(RR=0.52,95%CI=0.23~1.13)还是经验性治疗(RR=0.91,95%CI=0.66~1.25),碳青霉烯类抗菌药物与β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂复方制剂在临床效果方面的差异均无统计学意义(P>0.05)。

然而,上述数据与Ofer-Friedman等[24]的研究结果及Tamma等[25]的大型回顾性研究结果相矛盾。前者在一项回顾性队列研究中发现,相对碳青霉烯类抗菌药物,接受PTZ治疗的患者与非尿源性产ESBL细菌血流感染患者术后90 d的死亡率独立相关,因此,对于非尿源性血流感染患者,碳青霉烯类抗菌药物是优于PTZ的选择。后者对331例产ESBL细菌菌血症患者进行研究,130例(48%)患者接受经验性PTZ治疗并在获得易感性结果后改用碳青霉烯类抗菌药物,110例(52%)患者整个过程中都接受碳青霉烯类抗菌药物治疗,结果发现,接受经验性PTZ治疗患者的调整后死亡风险比接受经验性碳青霉烯类抗菌药物治疗的患者高1.92倍(95%CI=1.07~3.45);两组患者基线特征存在显著差异,接受经验性PTZ治疗的患者免疫功能受损的概率较低(47.6% vs.69.0%),患有潜在的结构性肺病者所占比例(慢性阻塞性肺病或特发性肺纤维化)比接受经验性碳青霉烯类抗菌药物治疗的患者高(12.6% vs. 4.2%);但是,两组中分别约有8%和7%的患者在治疗过程中没有实现充分的感染来源控制;结果表明,PTZ对产ESBL细菌菌血症的治疗效果明显低于碳青霉烯类抗菌药物,对于有高侵袭性产ESBL细菌感染风险的患者,应考虑早期给予碳青霉烯类抗菌药物治疗。Harris等[26]进行了一项非劣效性随机临床试验,研究对象包括391例产ESBL肠杆菌科细菌或肺炎链球菌血流感染和头孢曲松耐药患者,结果发现,PTZ组患者30 d的平均死亡率(12.3%,23/187)显著高于碳青霉烯类抗菌药物组(3.7%,7/191),差异有统计学意义(P=0.002);并且与碳青霉烯类抗菌药物组相比,PTZ组有更多的患者免疫功能受损(27.1% vs. 20.9%)、留置导尿管或行肾造口术(27.1% vs. 19.4%)。该研究结果提示,不支持在上述情况下使用PTZ。值得注意的是,多数纳入的研究并没有明确说明PTZ治疗免疫功能低下血流感染患者的结果,但较高的ESBL接种量可能对PTZ的抗菌效果产生负面影响,因此,经验性PTZ治疗对于免疫功能受损的患者可能并不适合[27-29]。

综上,对于产ESBL肠杆菌科细菌血流感染,最合适的治疗方法尚未确定,仍需进行大量的临床研究。大多数血流感染继发于上尿路感染,对于菌血症主要来源于泌尿道的血流感染患者,PTZ可能作为碳青霉烯类抗菌药物的替代品而成为经验性治疗的首选;而对于非泌尿道来源的产ESBL细菌血流感染患者,尤其伴有严重免疫功能低下的患者,应尽早使用碳青霉烯类抗菌药物。

PTZ在治疗产ESBL肠杆菌科细菌血流感染的临床疗效方面产生争议的原因可能有以下几点:(1)对于单中心的研究,其结果可能无法推广到其他不同区域或地理位置的人群和机构。(2)未能进一步分析确定与ESBL产生相关的酶,目前尚不清楚PTZ的治疗效果是否随ESBL的耐药机制而变化。动物研究数据表明,对于产TEM-ESBL肠杆菌科细菌,PTZ的疗效低于碳青霉烯类抗菌药物[30]。(3)部分研究中接受目标PTZ治疗的样本量太少,可能不具备代表性。(4)回顾性分析或经验性使用PTZ往往存在偏差,失真于针对性治疗。(5)对于主要继发于尿路感染的患者,其研究结果可能无法推广到其他感染来源的菌血症患者。在非尿源性菌血症方面,PTZ可能无法与碳青霉烯类抗菌药物相比较。(6)与PTZ的剂量、频率、输注时间和MIC有关。延长或连续输注PTZ可优化药物暴露,但该方法的具体方案仍不确定。

4 PTZ治疗产ESBL肠杆菌科细菌血流感染的危险因素分析

根据《中国产超广谱β-内酰胺酶肠杆菌科细菌感染应对策略专家共识》[3],对于产ESBL肠杆菌科细菌引起的感染,PTZ是目前用于临床治疗的主要有效药物之一,且体外药物敏感试验结果显示细菌对其敏感率达80%及以上,PTZ可作为轻中度感染的最佳选择。使用PTZ作为碳青霉烯类抗菌药物治疗产ESBL肠杆菌科细菌血流感染的替代药物,其目的是降低细菌对碳青霉烯类抗菌药物的耐药率以及抗菌药物选择压力。然而,重要的是应考虑高剂量和(或)连续输注PTZ,以达到药物浓度高于MIC的稳态药动学条件。合理选择抗菌药物的依据之一是患者发生感染的严重程度,对于血流感染患者,仍首选碳青霉烯类抗菌药物。PTZ治疗产ESBL肠杆菌科细菌血流感染时,其临床疗效受多种因素影响,可能存在的危险因素主要有年龄、基础疾病、是否入住ICU、是否反复使用抗菌药物、留置导尿管及呼吸机辅助通气等[31-36]。因此,在确定患者治疗方案时,应进行综合评估。

综上所述,随着抗菌药物在临床上的广泛应用,细菌耐药现象日益严重,引起了临床广泛关注。针对近年来暴发性流行的产ESBL肠杆菌科细菌引起的血流感染,碳青霉烯类抗菌药物仍然是首选。但为进一步减少细菌对碳青霉烯类抗菌药物耐药的现象,延缓耐药菌株的出现,对于尿源性血流感染患者,PTZ可能是比较理想的选择,可作为初始经验用药参考。但对于非尿源性、免疫功能低下的患者而言,最合适的治疗方案仍需大量有针对性的研究来验证,以进一步确定患者群体以及可能需要使用碳青霉烯类抗菌药物治疗的产ESBL肠杆菌科细菌血流感染的特定危险因素。