刺激声时程对有无噪声暴露史听力正常青年人言语声诱发听性脑干反应的影响△

陈婷婷 赵乌兰 张美辨 沈晓丽 邱伟

言语声诱发听性脑干反应(speech evoked auditory brainstem responses,s-ABR)是由辅音-元音(consonant-vowel,CV)音节组成的刺激声引起听觉通路做出的反应诱发的听性脑干反应[1],是一种客观评估听觉通路处理言语信号的方法,包括长时程和短时程两种类型的言语声,以言语声为刺激信号诱发大脑皮层下的听觉神经放电,通过判断s-ABR各波形的潜伏期、波间期和振幅评估听觉系统编码言语信号的状况以及大脑对言语声的处理能力[2]。纯音测听对外毛细胞的功能障碍比较敏感,对内毛细胞(inner hair cell,IHC)损失的敏感度要低得多,可能发生高达80%的IHC损失并不影响听力阈值,隐性听力损失无法用纯音听阈测试发现异常[3]。对啮齿类动物模型的研究结果表明,噪声暴露和老化会导致IHC和听觉神经纤维之间的突触永久性丧失,断开的神经纤维随后退化[4]。有证据表明,有噪声暴露史但听力正常的聆听者在言语感知和时间处理方面有缺陷[5],且研究表明,s-ABR诱发的频率跟随反应(frequeney following responses,FFR)成份可能对突触病变敏感,在有噪声暴露史但听阈正常者,FFR可能会减小;FFR还可以预测对突触病敏感的行为表现,如频率辨别[6]。因此,本研究拟通过对无噪声暴露史的正常听力青年人和有噪声暴露史但听力正常的青年人行不同时程言语声诱发s-ABR测试,分析刺激声时程的长短对结果的影响,探讨s-ABR用于隐性听力损失诊断的临床应用价值。

1 资料与方法

1.1研究对象及分组 选取18~40周岁(平均23.20±4.60岁)无噪声暴露史、身体健康且听力正常的男青年25例为对照组;选取18~40周岁(平均31.53±6.56岁)有噪声暴露史,但身体健康、听力正常的男性工人15例为接噪组,噪声暴露时间为每个工作日≥8小时,工龄1~17年,平均6.60±4.69年,接噪强度为88.47±6.01 dB A。为了排除性别差异,本研究选取的对象均为男性,纳入标准为:无精神疾病,无智力、口语或阅读障碍,右利手,无耳科疾病,250~8 000 Hz气导平均听阈≤20 dB HL,鼓室导抗图均为A型,畸变产物耳声发射(DPOAE)听力筛查均通过,且自愿参加本研究。

1.2s-ABR测试方法 根据纯音听阈值选出受试者的较好耳为测试耳,若双耳听阈相同或相差5 dB以内,则以右耳为测试耳。

使用Intelligent Hearing公司的Systems Smart EP诱发电位仪,在声电屏蔽室内(GB/T 16926.1-2018)进行s-ABR测试。让受试者采取平卧位,尽量四肢及全身放松,测试前用75%酒精棉球为受试者贴电极处除脂,之后贴上氯化银盘状电极。记录电极在额顶,参考电极为同侧乳突,地极为对侧脸颊,测试电阻≤5 kΩ,两个电极间的电阻不大于3 kΩ;经EAR-3A插入式耳机给声,刺激声为40 ms /da/音和170 ms /da/音,刺激速率分别为10.9次/秒和4.35次/秒,开窗时间分别为60 ms和200 ms,带通滤波均为30~3 000 Hz,叠加次数均为3 000次,刺激声强度均为80 dB nHL。每个受试者测试耳记录两次反应波形以确定重复率,结合振幅及潜伏期分别标定s-ABR的七个主波(V、A、C、D、E、F、O波)以比较两组两种时程刺激声s-ABR各波潜伏期、波间期及振幅。

2 结果

2.1对照组和接噪组40 ms /da/刺激声s-ABR测试结果比较 由表1、2、3可见,在40 ms /da/刺激声下,对照组和接噪组s-ABR各波潜伏期、波间期和振幅的差异均无统计学意义(P>0.05)。

2.2对照组和接噪组170 ms /da/刺激声s-ABR测试结果比较 由表1、2可见,在170 ms /da/刺激声下,对照组的O波潜伏期明显较接噪组短(P<0.05),而两组间V、A、D、E、F波潜伏期差异均无统计学意义(均P>0.05),各波的振幅差异也无统计学意义(P>0.05)。由表3可见,在170 ms /da/刺激声下,对照组和接噪组的各个波间期差异无统计学意义(均P>0.05)。

2.3对照组两种时程刺激声s-ABR测试结果由表1、2可见,对照组170 ms /da/音s-ABR的V、A、D、E、F、O波潜伏期较40 ms /da/音s-ABR明显延迟(P<0.05); 40 ms /da/音s-ABR A波和O波的振幅较170 ms /da/音s-ABR稍高,差异有统计学意义(P<0.05),而两种时程刺激声s-ABR的D、E和F波振幅差异无统计学意义(P>0.05)(表 3);40 ms /da/音s-ABR的V-A、E-F和D-F波间期显著短于170 ms /da/音s-ABR,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 两种时程刺激声s-ABR各波潜伏期在对照组与接噪组的比较

表3 两种时程刺激声s-ABR各波波间期在对照组与接噪组的比较

2.4接噪组两种时程刺激声s-ABR测试结果 由表1、2可见,接噪组170 ms /da/音s-ABR的O波潜伏期明显较40 ms /da/音s-ABR延长,170 ms /da/音s-ABR的D波振幅明显高于E波(P<0.05)(表2);接噪组40 ms /da/音s-ABR的E-F波和D-F波波间期显著短于170 ms /da/音s-ABR(P<0.05)。

表2 两种时程刺激声s-ABR各波幅值在对照组与接噪组的比较

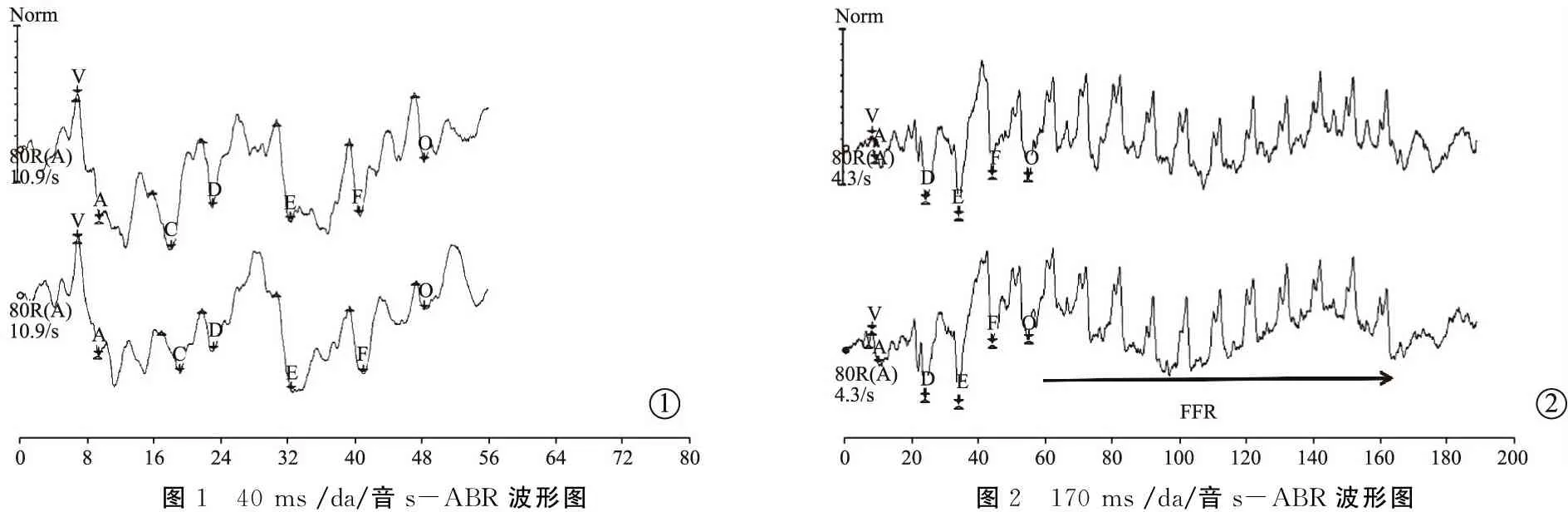

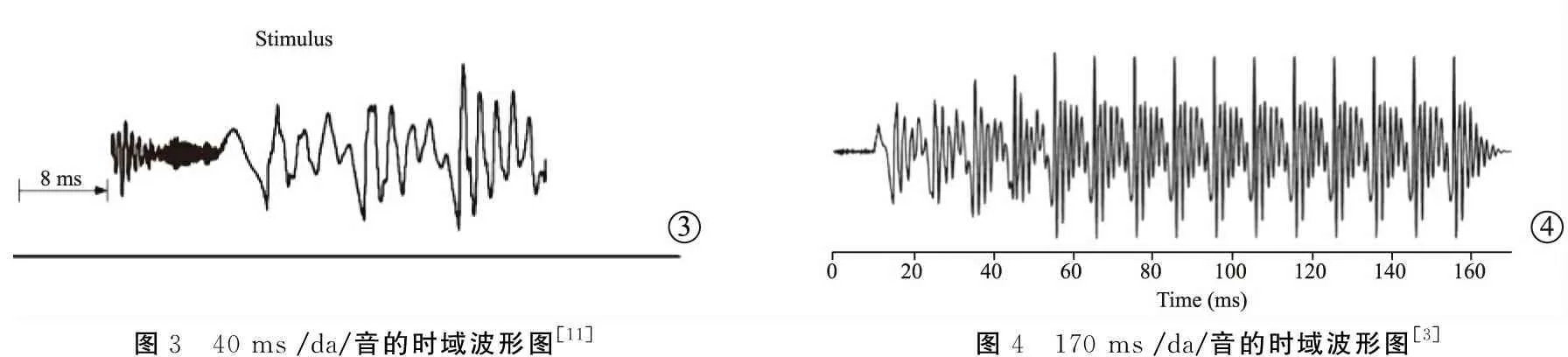

2.5两种时程刺激声s-ABR波形成分的对比 170 ms /da/音s-ABR的O波之后的成分为元音周期FFR的开始,170 ms /da/音的开窗在0~180 ms,而40 ms /da/音的开窗在0~60 ms(图1,2)。40 ms /da/音和170 ms /da/音的s-ABR波形时域图可更直观地体现两种刺激声的时间锁相反应(图3,4)。

3 讨论

耳蜗电图和ABR的刺激声采用的是click声,只能反映中高频听力情况,与高频纯音测听一样均无法反映听理解的情况;且有研究表明click声诱发的听性脑干反应在反映隐性听力损失方面还存在一些不足,此项测试通常用波I幅值来判断隐性听力损失,而波I幅值一般较低,且影响因素很多,难以作为衡量隐性听性损失的标准之一[1,7]。言语声诱发的听性脑干反应包括起始反应、反应结束以及频率跟随反应,它们分别代表了脑干对刺激声的瞬时反应和持续性反应,由V、A、C、D、E、F、和O七个波组成;其中,起始反应包括V波和A波,代表了辅音刺激的突发瞬态反应,其后面的反应有C、D、E、F、O波,C波和O波也是瞬态反应,可能分别表示起始爆破音刺激的结束和元音刺激的结束;言语声刺激的谐波部分引起共振峰过渡,即D、E和F波[1]。在40 ms /da/声诱发的s-ABR中,起始反应的潜伏期小于10 ms,C波和O波分别在18 m和48 ms左右[8]。D、E、F波即为频率跟随反应成分,潜伏期分别为22、32和40 ms左右,FFR是对基频和元音共振峰表现出周期性响应,并对刺激波形反映出锁相,可能起源于下丘,有学者表明FFR反应的是脑干水平神经元对于刺激声的反应同步化活动,噪声暴露使部分听阈正常者的FFR降低,提示FFR可能可以用于耳蜗突触病变的检测[9];已有学者对40 ms /da/时程的刺激声进行研究,结果表明该时程的刺激声能够灵敏并及时地发现隐性听力损失。在170 ms /da/音诱发的反应中,起始反应潜伏期在10 ms左右,D、E、F波的潜伏期分别为26、34、46 ms左右,D-F波为共振峰过渡周期;O波的结束是FFR的开始,其潜伏期在56 ms左右[2],Parbery-Clark[3]的研究显示,长时程刺激声的FFR与噪声下的感知有关,它反映了语音刺激基频和谐波结构的编码[8],也在很大程度上体现了听觉神经元反应的开始[6],是一种作为测量听觉时间编码的有效方法之一。因而,本研究旨在通过比较40 ms、170 ms两种时程的/da/刺激声诱发的s-ABR各波潜伏期、振幅及波间期,探讨应用s-ABR诊断隐性听力损失更适用的刺激声。

图1 40 ms /da/音s-ABR波形图图2 170 ms /da/音s-ABR波形图

图3 40 ms /da/音的时域波形图[11]图4 170 ms /da/音的时域波形图[3]

有研究指出[2],有噪声暴露史但纯音听阈正常者在40 ms /da/音s-ABR测试中,其A、D和O波潜伏期延长,该研究也表明,有噪声暴露史的青年人对言语刺激的反应要迟于正常青年人。从文中结果看在40 ms/da/音的测试中,对照组40 ms /da/音诱发的s-ABR各波潜伏期稍短于接噪组,但差异无统计学意义(P>0.05);40 ms /da/音s-ABR的D-F波间期两组均为18 ms左右,潜伏期在24~42 ms之间,在接噪组中,D、E、F波潜伏期均较长于对照组。研究认为有噪声暴露史但纯音听阈正常者s-ABR的D波潜伏期延迟表明其神经锁相可能稍迟于正常青年人[2]。故此,根据本研究接噪组40 ms /da/音s-ABR测试D、E、F波潜伏期稍延迟推测可能接噪组存在隐性听力损失。

本研究接噪组170 ms /da/音s-ABR的O波潜伏期显著较对照组延长(P<0.05),而起始反应中的V波和A波以及D、E、F波潜伏期差异均无统计学意义(P>0.05)。O波潜伏期的机制可能为理解噪声中的语音提供了精确的编码,因为这些神经元在频率和振幅上进行了调谐,并可能充当频谱时间滤波器[10],在接噪组中,O波潜伏期的延迟可能是由于在噪声中处理语音的延迟,此结果与以往研究的40 ms时程刺激声s-ABR结果类似[2],该研究噪声暴露工人组s-ABR的A、D和O波与正常组比较潜伏期均延迟;目前尚未有研究表明170 ms /da/音s-ABR O波延迟的临床意义,推测与40 ms /da/的机制相同,即接噪组可能表现出听觉神经对时间分辨能力较弱于正常对照组。从文中结果看对照组170 ms /da/音s-ABR各波波间期均稍长于接噪组,但无统计学差异(P>0.05),有待于加大样本数量进一步观察。如前所述,s-ABR的D-F波可以反映听觉时间编码,根据接噪组波间期的延长也许可以为隐性听力损失的临床诊断提供信息;而也有学者研究表明D-F部分主要产生于脑干,其中大部分来源于下丘脑,所以这部分的异常可能不仅仅是耳蜗突触或者神经病变的原因,也可能是中枢处理问题[11]。因此,对此部分的研究仍需再进一步探讨,且170 ms /da/音s-ABR在O波之后的FFR也还需要做进一步的研究。综上,170 ms /da/音s-ABR对于诊断接噪组是否存在隐性听力损失可能不够敏感,在临床上对隐性听力损失的诊断价值还有待考量。

Skoe等[12]的研究表明,更快的重复率可以延迟起始反应的峰值潜伏期;而在本研究中两种刺激声得出结果并非如此,40 ms /da/音的刺激重复率更快,但其s-ABR各波潜伏期却比170 ms /da/音s-ABR各波短;这两种时程刺激声s-ABR各波潜伏期相关的结果与Skoe等[12]的研究结果不一致,影响因素很多,推测原因之一可能是该学者采用的叠加次数为6 000次,而本研究只采用了3 000次;此外,性别的影响也可能是原因之一,有学者[2]研究显示,女性的波潜伏期短于男性,而本研究的对象均为男性。从本研究两种不同时程刺激声诱发的s-ABR结果看,较长时程刺激声s-ABR各波潜伏期比较短时程刺激声s-ABR明显延长,与BinKhamis[13]的研究结果相悖,该学者的研究表明当使用较短和较长时程相同刺激,刺激持续时间不会影响s-ABR的波潜伏期或振幅,该研究采用的刺激声为50 ms /da/和170 ms /da/音,而其中50 ms /da/音是从170 ms /da/音中截取的,与本研究的40 ms /da/和170 ms /da/音有所不同。由于本研究样本较少,需要更多的实验数据来进一步观察相关的结果,且在分析过程中,C波较不稳定,因此未对该波进行综合分析。

综上,在s-ABR的临床应用中,短时程刺激声也许更加适用,因为短时程刺激声测试所需的时间也较短,且短时程刺激声s-ABR的波潜伏期延迟可能也更适合用于诊断隐性听力损失[14]。选择较长时程刺激声进行s-ABR测试,可获得言语在脑干水平处理过程的信息[15,16];且较长时程刺激声s-ABR也可以应用于跟踪自闭症谱系障碍儿童的韵律言语的皮层下表现[14];然而目前这项测试仍处于研究阶段,且在长时程刺激声s-ABR的O波之后的FFR仍需要采用相关的傅里叶进行分析,在本研究中并未涉及。影响s-ABR临床应用的因素之一是获得具有清晰可识别的波形成分(峰值)的反应所需的最小叠加次数,有文献报告叠加次数从4 000到6 000[17],但是这个问题尚未得到解决;由于测试时间限制,本研究叠加次数只用了3 000次,且由于样本较小,对得出的相关结果尚不能作为定性结论,仍需加大样本量来充实并对此结果提供强有力的证据。