慢性噪声致听损伤患者的前庭功能分析△

郭向东 王庆林 梅祥胜 姚卫杰 杨晓刚

噪声对耳蜗的危害分为两种:一种是急性声损伤,如爆震性聋;另一种是经过多年缓慢发展而来的慢性噪声致听损伤,它通常与职业有关,具有累积性和隐匿性。噪声可引起暂时或永久性的听力损失,而且已有临床研究表明噪声致听损伤患者通常合并有平衡障碍,但噪声导致前庭功能损害的机制尚不清楚[1]。因此,本研究拟通过对慢性噪声致听损伤患者的颈性前庭诱发肌源性电位(cervical vestibular evoked myogenic potential,cVEMP)和冷热试验结果进行分析,初步探讨噪声诱发前庭损伤的机制以及噪声致听损伤患者纯音听阈与前庭功能之间的相关性。

1 资料与方法

1.1研究对象与分组 对郑州市某重型装备制造厂连续性噪声环境下作业的1 137名工人进行听力检查,该工厂的噪声强度约为80~90 dB A,工人平均每日接触噪声的时间为8小时,每月工作约28天。研究对象的纳入标准为:①年龄<60岁;②纯音听阈图表现为感音神经性聋,双侧有4 kHz切迹;③外耳道及鼓膜正常;④鼓室导抗图为A型。排除标准:①听神经瘤、梅尼埃病、遗传性感音神经性聋、耳聋家族史,接受过耳毒性药物;②既往有耳部疾病;③中枢的器质性病变;④既往有中枢性和外周性眩晕疾病;⑤并发严重心、肝、肾、脑、血液等系统疾病或高血压、糖尿病患者;⑥合并精神疾病等不能合作的患者。

1 137名工人中共检测出听力下降者216例,最终40例(80耳)符合本研究纳入标准,其中,男37例,女3例,年龄24~57岁,平均38.5±8.7岁,工龄5~31年,平均11.4±6.3年。所有患者均有听力损失,伴有头晕(自身的不稳感)23例(57.5%),伴有眩晕(自身或环境的旋转、摆动感,是一种运动幻觉)5例(12.5%);发作频率1.7±0.4次/年,每次持续几十秒~24小时;耳鸣27例(67.5%),耳闷胀感7例(17.5%)。

对照组由40例(80耳)听力正常(0.25~8 kHz听阈值≤20 dB HL)且中耳功能正常的健康志愿者组成,无噪声接触史,无耳部及神经症状,其中,男36例,女4例,年龄22~56岁,平均39.2±9.0岁,两组间的年龄、性别无显著差异。

本研究由河南中医药大学第一附属医院伦理委员会批准,所有患者均签订“接受检查和治疗的知情同意书”。

1.2检查方法 研究对象均接受详细的病史采集和耳鼻喉科专科检查,并进行纯音听阈检测、视频眼震电图冷热试验和cVEMP等听力和前庭功能测试。

1.2.1纯音听阈测试 取出受试者外耳道的耵聍,并确认鼓膜完整、标志清晰后,于标准隔声室内采用MADSEN Conera听力计进行听力测试,本底噪声<25 dB A,记录0.25、0.5、1、2、4、6和8 kHz的纯音听阈值,当双耳听阈差>40 dB时,患耳加噪声掩蔽进行测试。

1.2.2cVEMP检查 采用美国IHS诱发电位仪,受试者取坐位,转颈60°,以兴奋双侧颈部屈肌。表面记录电极放在双侧胸锁乳突肌中点对称的位置上,参考电极置于胸骨上部,前额接地。刺激声为强度100 dB nHL、脉宽0.1 ms的短声,重复速率3 Hz,叠加100次,两侧分别给予刺激,即每侧耳刺激时在同侧与对侧颈肌分别记录肌电图,带通滤波5 Hz~10 kHz,每个声道的平均样本采集率为10.24 kHz。记录时间为给短声前20 ms到给声后20 ms。观察曲线及波形是否具有重复性,若有重复性记录该侧P13、N23的潜伏期和P13-N23振幅,若无则记为波形缺失;如果潜伏期超过正常对照组的均数+2倍标准差,记为异常波形。本实验室p13的潜伏期正常值为13.7±1.5 ms,因此,当P13潜伏期大于16.7 ms定义为cVEMP延迟。

1.2.3视频眼震电图(vedo-nystaghograhy,VNG)检查 采用视频眼震电图仪(法国Synapsys公司)行前庭功能检查,应用冷热空气刺激仪(德国Atoms公司)进行冷热试验。将患者置于暗室,戴好头罩,按照指令摆体位;分别向患者左右耳灌冷热气,灌气前观察患者有无自发性眼震,并做常规记录;灌气顺序为先冷后热,先左后右,两次灌气间隔时间为上一次试验眼震消失后5 min;灌气的温度24 ℃和49 ℃,流量为5 L/min,持续40 s。按Jongkee公式计算一侧半规管轻瘫(canalparalysis,CP),CP=[(RW+RC)-(LW+LC)]÷(RW+RC+LW+LC)×100%,其中R、L分别为右、左侧,W、C为热、冷气。CP值>25%被认定为同侧水平半规管功能减弱[2]。

1.3统计学方法 应用SPSS23.0软件进行统计分析,采用独立t检验比较两组间的听阈、cVEMP潜伏期和振幅;采用Pearson卡方检验分析两组间各试验的异常率及组内各试验的异常率、分析2~8 kHz平均听阈与冷热试验及cVEMP之间的关系,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1两组纯音听阈比较 噪声性聋组所有患者均有双侧感音神经性聋,4 kHz听阈最差,表现为4 kHz切迹;对照组0.5~8 kHz的平均听阈均正常,与噪声性聋组相比,在2、4、6和8 kHz差异有统计学意义(t=26.478、41.252、42.279、36.258,P<0.05)(表1)。

表1 两组间各频率纯音听阈的比较

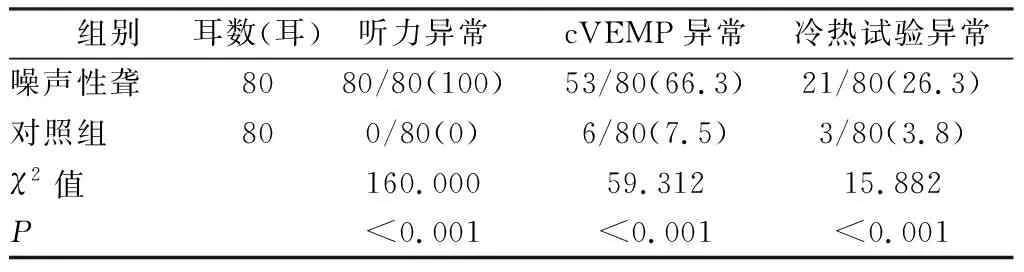

2.2两组cVEMP和冷热试验结果比较 噪声性聋组80耳中53耳(66.3%)cVEMP异常,其中24耳反应缺失,29耳反应延迟,余27耳(33.7%)正常;对照组80耳中6耳(7.5%)cVEMP异常,均为反应延迟,余均正常。与对照组相比,噪声性聋组P13和N23的潜伏期延长,P13-N23振幅减小,差异有统计学意义(t=11.194、14.642、-4.804,P<0.05)(表2)。

表2 两组间cVEMP检测结果比较

噪声性聋组中有21耳(26.3%)冷热试验异常,其中2耳无反应,19耳半规管轻瘫,余均正常。对照组仅3耳(3.8%)冷热试验异常,均为半规管轻瘫,余均正常。

噪声性聋组的纯音听阈、cVEMP和冷热试验异常率与正常对照组相比均有显著差异(χ2=160.000、59.312、15.882,P<0.05),且三项测试的异常率有明显的下降趋势(χ2=94.847,P<0.05);而正常对照组三项测试的异常率无明显的下降趋势(χ2=6.234,P>0.05)(表3)。

表3 两组纯音听阈、cVEMP、冷热试验异常率比较(耳,%)

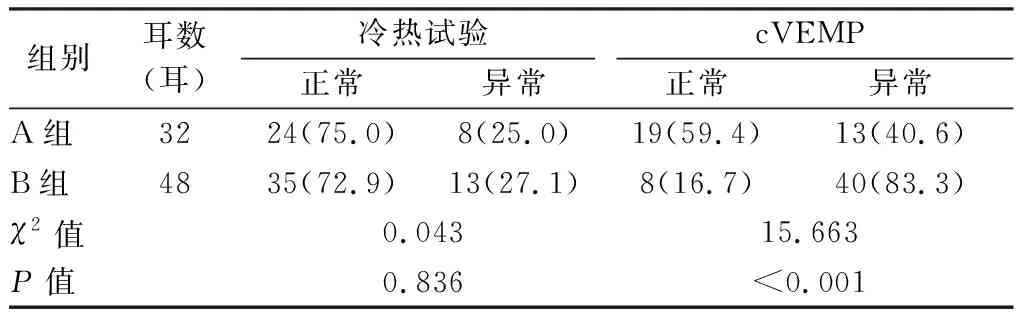

2.3噪声性聋组不同程度听力损失者冷热试验和cVEMP结果比较 依据2~8 kHz平均听阈将噪声性聋组分成两个亚组,≤40 dB HL32耳(A组),≥41 dB HL48耳(B组)。B组cVEMP的异常率显著高于A组,差异有统计学意义(χ2=15.663,P<0.05),而两组冷热试验异常率差异无统计学意义(χ2=0.043,P>0.05)(表4)。

表4 噪声性聋者A、B组二组冷热试验和cVEMP结果比较(耳,%)

3 讨论

慢性噪声暴露会造成永久性的听力损害,其典型特征是纯音听阈图表现为4 kHz切迹的高频听力损失。本研究中噪声性聋组表现为2~8 kHz听力损伤,且4 kHz最显著,符合噪声性聋的特点。噪声诱发听力损失的机制可以分为螺旋器的直接机械损伤和代谢损伤,后者包括缺血、活性氧生成、毒性自由基、代谢衰竭、内耳液离子失衡等[3,4]。组织病理学研究已经证实、长期的噪声暴露是导致听觉器官退行性病变的原因,最严重的损伤在耳蜗底回9~13 mm的区域,该区域恰好对应4 kHz频率[5]。因此,随着噪声暴露持续时间和强度的增加,内耳血流量的减少,可能导致永久性的听阈异常,听力损失会扩展到4 kHz以外的高频和言语频率,最终表现为下降型听力图。

噪声对前庭功能的影响机制目前尚不太清楚,可能是因为前庭眼动反射即使在最大强度的脉冲噪声下仍不太敏感,并且噪声引起的前庭损害往往通过前庭代偿而减弱,除非在迷路开放时(如上半规管裂),强声刺激可引起头晕或眩晕,也就是Tullio现象[6]。前期对cVEMP的研究表明,大于100 dB SPL的声音可以刺激球囊[7],因此推测,能引起耳蜗损伤的噪声强度也可能对前庭系统造成损伤。本研究中,噪声性聋组cVEMP的潜伏期较对照组明显延长,P13-N23振幅减小,这与Singh等[8]的研究一致,随着噪声性聋患者平均听阈的升高,cVEMP的潜伏期延长。但本组对象中噪声性聋组的cVEMP异常率(66.3%)高于Singh研究中的50%,可能是由于噪声暴露时间与强度的差异。Wen等[9]发现,在出现明显的前庭症状之前,前庭受损的试验证据是普遍存在的,该研究也支持了本研究的结果。噪声对球囊造成的损伤可能源于球囊与镫骨足板的解剖毗邻关系,cVEMP的反应缺失反映了病变位于球囊-丘脑反射通路,反应延迟表示迷路后或脑干的病灶,特别是前庭脊髓束的病变[10]。Lobarinas等[11]观察豚鼠长期接触噪声后cVEMP的损伤与球囊形态的变化,发现伴随着噪声引起cVEMP的损伤,豚鼠球囊斑中的细胞也会出现萎缩和分裂。因此,长期接触噪声不仅损伤耳蜗,球囊功能也会受到损害,虽然部分患者并不一定表现出前庭症状。

本研究结果显示噪声性聋组患者纯音听阈、cVEMP和冷热试验的异常率分别为100%、66.3%和26.3%,呈明显的下降趋势;同时,随着听力损失程度的加重,cVEMP的异常率随之增加,而冷热试验无差异。Dalgç等[12]的研究指出噪声性聋患者的纯音听阈值与cVEMP正相关,而Stewart[13]却发现噪声性聋患者的听力损失与球囊损伤不成比例。Strömberg等[14]的研究得出了与本研究类似的结果,即4 kHz听阈与cVEMP密切相关,而与冷热试验无关。既往动物实验证实,豚鼠接受130~150 dB SPL的噪声暴露持续20分钟,内耳下部(耳蜗和球囊)是最容易受损的部位,而噪声对内耳上部(椭圆囊和半规管)的影响不大[15];表明在内耳上下结构之间存在着功能上的分化,这归功于界膜的存在,它在内耳上下结构之间形成一个屏障,导致耳蜗和前庭感觉细胞在面对有毒物质或刺激时表现出不同的敏感性[16]。这就解释了为什么听阈与cVEMP有关,而与冷热试验无关,也就是说,噪声更易损伤前庭迷路中的球囊,而非半规管。

综上所述,慢性噪声除了损伤耳蜗功能外,前庭功能受损的可能性也很大,内耳下部(耳蜗和球囊)比内耳上部(半规管)更容易受到噪声暴露的影响。

本研究尚有局限性,如:样本量较小;未分析眼性前庭诱发肌源性电位的变化,缺少噪声对椭圆囊功能的评估,不能全面评估噪声性聋患者的前庭功能;只对半规管超低频功能进行了评价,未进行旋转试验、VAT、vHIT等高频功能的观察;以上均有待今后进一步研究。