关中地区东汉墓葬等级差异蠡测

李云河

(中国社会科学院考古研究所)

一、关中东汉墓葬等级的探索

关中是西汉王朝的京畿地区所在,在整个两汉时期具有相当重要的地位,保存下来的物质文化遗存非常丰富。关中汉墓的考古工作始于上世纪30 年代[1],解放后至今,随着田野考古工作的展开,被发现、发掘的关中汉墓数量与日俱增,一系列考古报告陆续出版[2],研究成果不断涌现。但是相对而言,这些研究更多集中于西汉时期,围绕东汉墓的讨论较少,特别是墓葬等级、规格方面的研究非常薄弱,往往泛称为中小型墓葬,但未进一步区分。

这种不平衡与历史原因所导致的材料本身不无关系。西汉以长安为都,不仅皇帝、皇后葬于关中,不少贵族、官员墓葬也分布于此,再加上大量关东豪强地主在陵邑制度的作用下被迁移入关,使得关中西汉墓葬的面貌十分丰富,自帝陵、列侯级别至普通的小型墓,等级差异明显,相关的讨论也较为充分[3]。而东汉迁都洛阳后,关中不再是政治、经济、文化中心,总人口数大幅下降,高等级墓葬也变得稀少,考古所见多为中小型墓,相互之间的等级差异不够直观。尽管如此,墓葬等级还是需要解决的重要问题,关键在于寻找最具等级意义的墓葬因素。

一般来说,在分析墓葬等级时参考的主要因素包括:一是地上部分,即封土和墓上建筑;二是地下部分,即墓室形制、尺寸和随葬品。以下分别进行考察。

(一)地上部分

与先秦至西汉时期的情况类似,东汉墓的封土规模与墓葬等级密切相关。据《后汉书》记载,汉明帝马皇后的母亲下葬时,封土略微高过标准,马皇后特意命人削减[4]。东汉王符在《潜夫论》中提到,贵戚与豪强们“造起大冢,广种松柏,庐舍祠堂,崇侈上僭”[5]。这些记载说明尽管存在僭越现象,但是东汉时期客观上仍然存在一套含封土尺寸在内的丧葬制度。不过,今天能够看到的关中东汉墓的封土却非常少。以《西安东汉墓》为例,该报告详细公布的98 座新莽至东汉末期的墓葬当中仅2 座残留有封土,其余墓葬的封土已无迹可寻[6]。再如潼关吊桥东汉太尉杨震家族墓,1959 年发掘时发现7 座墓中只有2 座还能看到大封土,其余的只有封土底部痕迹,甚至低于现地表[7]。造成这种现象的原因主要是后期的自然及人为的破坏,尤其是近几十年的大规模生产建设,导致大量封土被夷平。

除了封土外,以帝陵为代表的东汉高等级墓葬往往在墓侧建有墓园和附属建筑;中小型墓葬有时也会在墓前设置祭祀所用的单体建筑,典型代表如山东嘉祥武氏祠[8]。通过地面建筑的形制、规模可以探讨墓主人的身份等级,但是在关中地区尚未见到明确的东汉墓葬地上建筑遗迹[9]。尽管可以对封土尚存的墓葬做一些个案研究,但在总样本量不足的情况下,想利用封土或墓上建筑来讨论等级差异就十分困难了。

(二)地下部分

首先从随葬品来看,关中东汉墓的随葬品以陶器为大宗,根据功能可将其中最常见的分为4 类:以壶、罐为代表的日用陶器;以仓、灶、井为代表的模型明器;以案、盘、耳杯为代表的祭奠用具;鸡、狗、猪等家禽家畜俑[10]。东汉早期随葬品相对简单,数量较少,以日用陶器和模型明器为主。到了东汉中期就变得丰富了,4 类组合俱全,数量增多,并一直持续到东汉末,只是具体器型发生演变[11]。

在同时期的墓葬中,陶器的种类大致相当,但部分陶器的套数跟合葬人数存在一定对应关系,特别是祭奠用具。祭奠用具模仿现实世界的供具和食器,一位墓主人多对应1 件陶案及若干件盘、耳杯等。例如《西安东汉墓》中的雁南M22 合葬3 人,仅陶罐就有20 件,比一般的单人葬或两人合葬墓的要多,该墓还出土有3 件陶案,分置在3 具棺木旁,据此可判断原先应有3 套随葬陶器[12]。再如《临潼新丰》中的M565,出土陶壶达13 件之多,该墓人骨和葬具破坏严重,根据出土3 件陶案可推测原先至少合葬3 人[13]。然而这两座墓在其他方面并没有超过随葬陶器较少的同期墓葬。由此可知,随葬陶器的数量与墓葬时代、合葬人数密切相关,但是未表现出明确的等级差异特征。

此外,受汉代明器作坊化生产的影响,陶器尺寸和材质也没有明显差别。尺寸方面,即便如高级官僚太尉杨震、司徒刘崎家族墓所出陶器,亦未比其他墓葬的同类器物更大;材质方面,关中东汉墓陶器主要包括泥质灰陶、泥质红陶和红胎绿釉三大类,但陶质与墓主人身份和墓葬等级之间没有明确的对应关系。例如在杨震家族墓中,红胎绿釉陶最多,泥质红陶次之,泥质灰陶又次之[14],可是在刘崎家族墓中泥质灰陶反而是最常见的[15]。其余墓葬亦如此,不同陶质的比例缺乏明确的规律性。

目前所见的关中地区东汉墓葬均为诸侯王级别以下的,很少能发现标示墓主人身份的印章之类的材料。因此,除了杨震和刘崎家族墓这些自古以来就有丰富的文献记述、碑刻资料的例子之外,绝大多数不能直接确定墓主人信息。随葬品中不占主流的的金、玉、铜器等往往更能指向墓主人的身份、财力,如杨震家族墓出土有象牙笏板。但这类随葬品在中小型墓中本不多见,再加上受古今盗扰的影响,这些材质的随葬品又恰恰更容易遗失,给横向对比带来困难。

由以上的分析可知,受客观条件的制约,目前在研究关中东汉墓葬等级时很难将墓葬的地上部分和随葬品作为具有普遍性的参考因素。因此,我们不得不重点关注每座墓均具备且不易被后世破坏的部分,即墓葬形制[16]。

二、典型墓葬形制及“模件”墓室的规模

想要讨论墓葬的等级,应寻找墓葬的形制、规模上所体现出的差异。关中东汉墓葬形制方面已有不少综合性研究,如呼林贵将关中东汉墓分为竖穴墓道洞室墓、竖穴墓道砖室墓、斜坡墓道砖室墓三大类[17],侯宁彬将整个陕西地区的汉墓形制分为竖穴土圹墓和横穴洞室墓两大类,各类之下又细分型式[18],《西安东汉墓》报告将这批墓葬分为竖穴墓道洞室墓与斜坡墓道洞室墓两类,再进一步细分为四型及若干亚型[19]。无论怎么样具体划分,主要的参考因素均为墓道形制、墓室的数量、布局及修建方式。

关中东汉墓大多为横穴式墓,墓道以长斜坡式为主,竖井墓道非常少。《西安东汉墓》的98座墓例中,带竖井墓道的只有7座。斜坡墓道坡底角度集中在20~30°,宽度多为0.8~1米,尺寸差别不大。少数墓道在距离开口不深的位置有一级或两级窄台阶,由于很多墓道的原始开口已被破坏,导致台阶消失,因此台阶墓道的原始比例应当更高一些。从现有的材料看,这种台阶的等级意味不甚突出,其设置更可能是出自于某种功能上的需求,与洛阳地区汉晋时期高等级墓葬的多级台阶墓道有所不同[20]。故而仍然需要把考察墓葬等级的重点放在墓室。根据墓室数量将其可以分为单室墓、双室墓、多室墓三类,在墓室构筑方式上,包含土洞、砖室以及土砖结合三种。根据研究需要,不在此详细划分形制,仅对其中最具有代表性的列举说明。

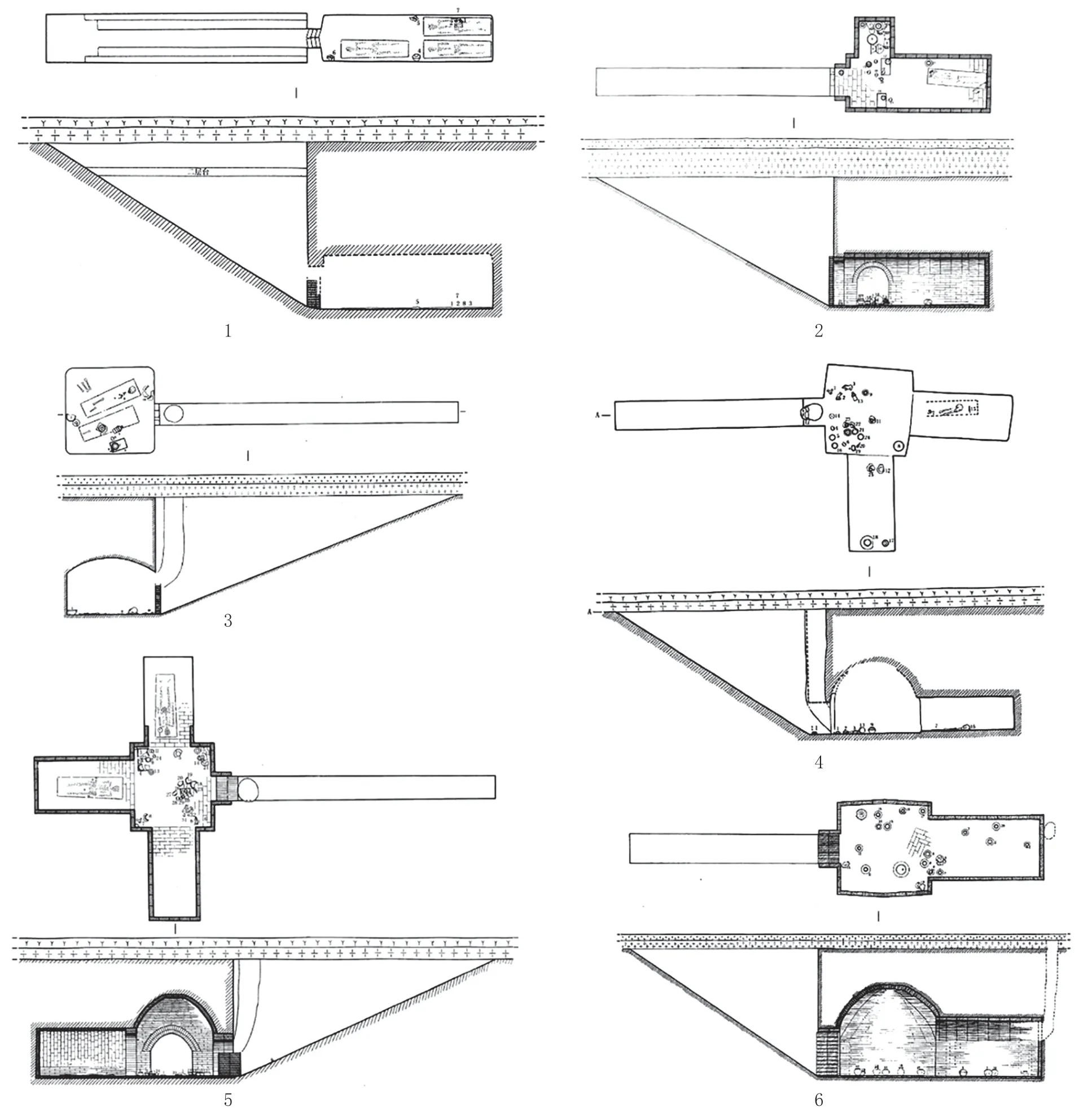

单室墓的墓顶结构包括拱券顶和穹窿顶两种,以拱券顶为主,有的还带有小耳室。拱券顶单室墓如曲春M15,斜坡墓道土洞式,墓室窄长(图一,1)[21];再如电容M3,墓圹为斜坡墓道土洞式,墓室内砌砖,左侧有一耳室(图一,2)[22]。穹窿顶单室墓如有色M18,斜坡墓道土洞式,墓室平面近方形(图一,3)[23]。

在双室墓和多室墓中,最常见的墓型为前后室墓或前后室带侧室墓,前室大多为穹窿顶结构,后室、侧室为拱券顶。各墓室可以全部为土洞,亦可全部砌砖或部分砌砖。试举3例:石油M14,斜坡墓道土洞式,前后室带一个左侧室(图一,4)[24];三环M46,墓圹为斜坡墓道土洞式,由前后室组成,均砌砖(图一,6)[25];邮电M3,前室为砖砌穹窿顶结构,左右各配一侧室。各墓室砌砖,唯独左侧室为拱顶土洞(图一,5)[26]。

从以上的材料可以看出,无论墓室内砌砖与否,典型的关中东汉墓都可视为以方形穹窿顶和长方形拱券顶墓室为基本“模件”的组合[27]。具体的墓室数量与组合方式有所区别,但整体面貌颇为一致。此外,分析墓室的尺寸数据(表一)后会发现,不同结构的墓室分别遵循一定的尺寸标准。笔者对关中地区已公布的东汉墓资料进行了全面梳理,发现“模件”墓室的规模具有如下规律:

1.方形穹窿顶结构的墓室边长大多在3米上下,一般不超过3.2米。

2.拱券顶结构的墓室(耳室除外),长度多为3~4米,一般不超过5米,宽度集中在1.4~1.7米,最常见的为1.5米左右。

墓葬形制和“模件”墓室规模的高度一致性,是古人在建筑技术、丧葬习俗方面的相似性的体现,同时也表明此类墓葬所代表的墓主人身份或财力水平是接近的。

三、特殊墓例及修建方式

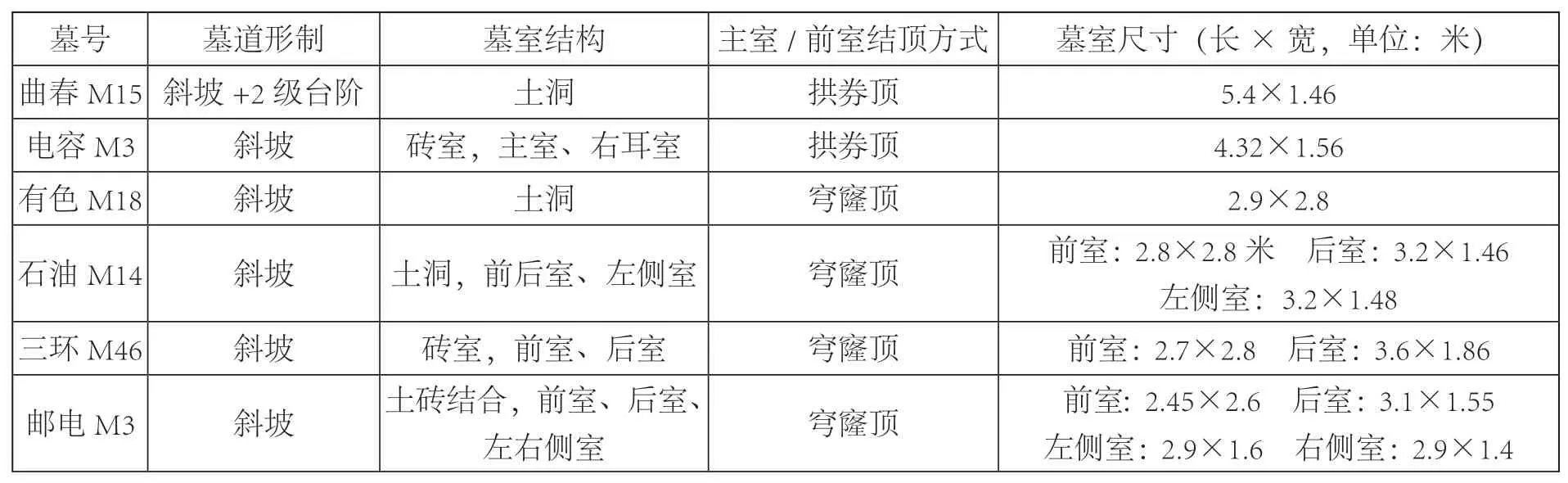

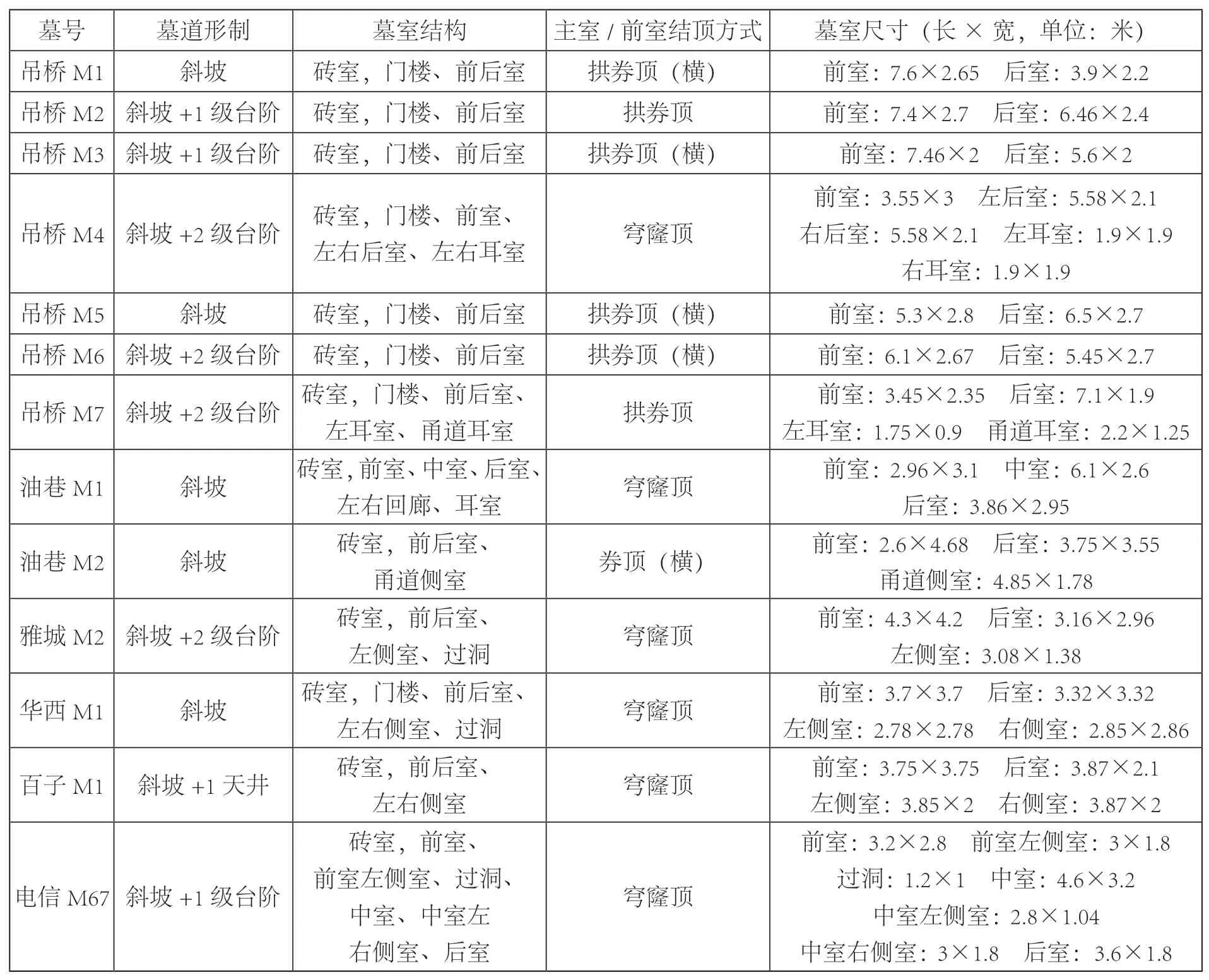

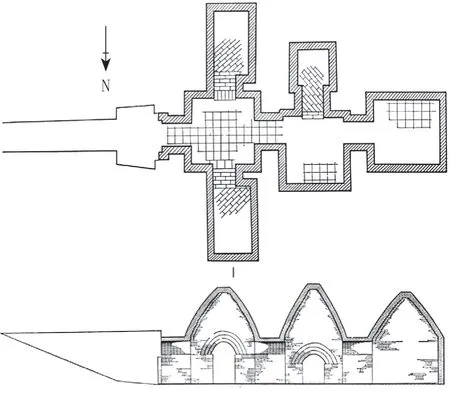

与前述的典型墓葬形制相比,有一些墓葬在形制、规模上体现出差异来。笔者在已公布资料中找出了13例,如下所示(表二,图二)[28]。其中,有11座墓葬的墓室尺寸明显较大,另外有油巷M1、电信M67这2座为前、中、后三室墓,形制特殊,亦加以考虑。

图一 典型墓例

表一 典型墓例统计表

图二 特殊墓例

表二 特殊墓例统计表

具体来看,吊桥M1、M3、M5、M6以及油巷M2采用了关中地区极为少见的横前堂形制,以吊桥M5为例(图二,1),前、后室尺寸均超过了常见的拱券结构墓室;吊桥M2、M7为前后室墓,但与典型的方形穹窿顶前室不同,其前室亦为纵向拱券顶,以吊桥M2为例,前后室尺寸很大,仅前室的长度就达到了7.4米(图二,2);吊桥M4形制特别,前室为穹窿顶,后接并列的拱券顶双后室,墓室尺寸大,前室跨度达到3.55米(图二,3);雅城M2的墓室采用了前、后室配侧室的结构,前、后室均为砖砌穹窿顶,之间用过洞连接(图二,4),这一点与华西M1(图二,5)相似,雅城M2的前室边长达到4.3米,是目前所见的关中地区砖砌穹窿顶结构墓室中最大的,华西M1前室边长亦达到3.7米;电信M67与油巷M1在纵向上都具有前、中、后三室,电信M67结构更为复杂一些,其前室、中室还各自配有侧室(图二,6);油巷M1的前室两侧分别带有砖砌的曲尺形回廊(图二,8),其复杂程度是这批墓葬中最高的;百子M1形制相对简单,但其前室边长3.75米,超过同类型墓葬的尺寸(图二,7)。

可以看出,以上墓葬不仅结构普遍复杂,墓室尺寸也更大,方形穹窿顶结构墓室边长大多在3.5米以上,还有超过4米者。拱券顶结构墓室宽度多超过2米,长度可达到6、7米。若将前述的以“模件”墓室组合而成的典型墓葬归入小型墓,那么这13座自然属于中型墓。

此外,中型墓在修建方式上也存在自身的特点。关中东汉墓多为“横穴式”,其中小型墓的土圹系在生土中水平掏挖出墓室而成,基本修造流程如下:

1.挖出墓道。

2.在墓道底端修造甬道,少数墓葬无甬道。

3.根据需要从甬道向内掏挖出主室或前室、后室、侧室等墓室。

小型砖室墓还需要在横穴式土圹中以条砖修砌墓室,比土洞墓多一个步骤。砌砖的施工过程是在“隔绝天日”的地下洞穴中完成的,这种结构一般被称为称为“暗券”式。

中型墓则普遍采用另一种修墓方式—不掏挖横穴墓圹,而是先从地表向下开挖出竖穴墓圹,然后在墓圹中用砖砌筑墓室,最后回填夯打。由于修砌的行为是在露天的竖穴墓圹中进行的,因此这种结构的砖室墓被称为“明券”式。根据简报和报告中公布的信息,在这13 座中型墓中确定采用了明券结构的有10 座,分别为吊桥M1 ~M7、油巷M1、油巷M2、雅城M2,其余3 座情况不明,但很可能也属于明券。

从修墓所需劳动量上来看,相同规格的墓室若采用明券式,在开挖墓圹时的土方量要比用暗券式墓更多,后期还需要回填夯打,因此其消耗的劳动量更大,成本更高。一般来说,暗券或明券的选择与所处地区的土壤条件有密切的关系。暗券适用于北方黄土地带,南方地区则主要采用明券。在陕北局部地区,明券结构的汉墓同样比较常见。有研究者指出原因在于自然环境的限制,即墓地周围“全为沙质土,不宜掏洞”[29]。关中地区的土壤条件非常适合修建土洞或暗券式砖室墓,实际情况也与此相合。那么,中型墓为何还要采用明券结构呢?笔者认为有两方面因素。第一,采用明券虽然更费工,但是通过开挖竖穴墓圹可以更好地规划各墓室的位置、大小,避免在地下掏洞时出现偏斜或变形;第二,墓室尺寸及施工安全很可能也是一个考虑因素。若墓室尺寸不大,采用暗券式墓自然无妨;但中型墓追求更大的墓室,若采用暗券式,土圹存在坍塌风险,而采用明券式可以有效避免。在这个问题上,当代黄土地区的窑洞可以作为一个参考。有研究者通过调研以及建模分析后指出,窑洞最常见的跨度是3米左右,很少超过4米,这是最有利于结构稳定的尺寸[30]。这一情况恰好与小型墓、中型墓的尺寸差异相吻合。在实际操作中,或许是出于经济、便捷的考虑,有时也会采用“局部明券”的做法。如雅城M2的前、后墓室尺寸较大,均为明券式,但过洞及甬道的横向跨度并不大,为暗券式砖砌结构(图二,4)。

四、中型墓墓主人身份推断

以上13座墓的随葬品中缺少记录墓主人信息的文字材料,因而难以确认每一座的墓主人身份。在这里首先对能够判断身份的墓葬进行讨论。

吊桥M1~M7均来自于潼关吊桥的东汉杨震家族墓。据考证吊桥M2即太尉杨震之墓。吊桥M4的墓主人,意见也较为一致,为汉魏之际的杨彪[31]。杨彪曾位至三公,卒于魏文帝黄初六年(225年)。其余诸墓的墓主人虽有具体争论,但均为杨震后裔。弘农杨氏在汉代属于典型“四世三公”式家族,高官屡出。因此杨氏家族成员在修墓时能够使用高于普通人的墓葬规格。杨震虽于汉安帝时遭受迫害,服毒自尽,且棺柩行至弘农陕县时,又被“露棺道侧”。但紧接着,汉顺帝即位,他就被“赠钱百万,以礼改葬于华阴潼亭”[32]。因此我们看到即便如吊桥M2这样结构简单的(图二,2),其前、后墓室的尺寸也非常大,且顶部均为双层砖券结构,仍体现出高等级的特征。

油巷M1、M2来自于华阴县东汉司徒刘崎的家族墓。油巷M1中出土“刘崎之印”和“司徒之印章”,可以确认墓主人就是司徒刘崎。油巷M2与M1邻近,墓主人也为刘氏家族成员。

百子M1,位于陕西旬邑百子村,墓葬形制不算复杂,但是墓室尺寸大,在甬道、前后室的侧壁以及前室顶部还绘制有内容丰富的壁画,这是关中地区东汉时期保存最好的、也是目前仅见的一座壁画墓,壁画旁的题记有“邠王”。关于具体时代和墓主人身份还存在一些争议。“邠王”不见于东汉史书,发掘者及部分学者认为百子M1的时代为东汉末期,墓主人是自立为王的地方豪强或高级官员[33],也有学者根据墓葬形制、画像布局、人物服饰等因素将其时代推断为三国曹魏[34]。笔者认为,前后室配侧室的形制更符合东汉时期的典型特征,再加上目前尚未公布全部随葬品信息,因此暂从前一种说法,将其时代判断为东汉末,墓主人地位应与杨、刘二家接近。

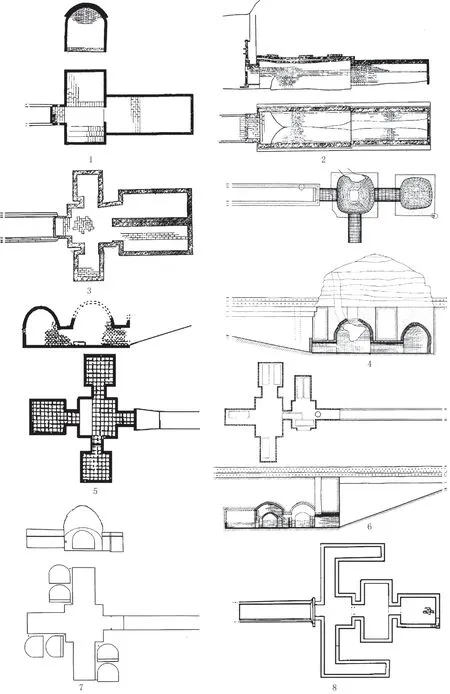

从以上的分析可知,中型墓里能够确认身份的墓主人多为东汉时期的高级官员及其家族成员,剩余的华西M1、雅城M2、电信M67三座虽未出土能够指明墓主人身份的材料,但是考虑到墓室的复杂程度和尺寸规模等因素,推测墓主人很可能也属于这一级别。其中华西M1位于华阴,原简报认为其时代为东晋中晚期[35],有研究者将其时代更改为曹魏至西晋早期,并根据墓葬位置及形制特征,推测墓主人亦属弘农杨氏家族[36]。从该墓出土陶器的组合、型式来看,似更符合东汉晚期至末期的特征。至于墓主人是否为杨氏家族成员,在缺乏可靠文字证据的前提下,恐亦难遽断,但其身份也不会低。电信M67的前、中、后三室的基本结构,在关中东汉墓葬里极为少见。东汉时期,这种墓葬形制主要为诸侯王、列侯及高级官员所采用,如刘崎之墓,再如和林格尔新店子壁画墓(图三),时代为东汉晚期,墓主人为“护乌桓校尉”,系二千石的高官[37]。

当然,俞伟超早已指出在东汉后期随着大土地所有制的膨胀,墓葬的僭越现象愈加严重,一些地方豪右的墓葬都可与诸侯王、列侯相比[38]。这几座中型墓的墓主人具体究竟是杨震、刘崎家族成员那样的高级官员,还是经济实力强大的地方豪强,难以做出更准确的判断了。

图三 和林格尔壁画墓形制

五、结语

通过前文对墓葬形制的梳理和分析,可以看出关中地区东汉墓葬是存在等级差异的,受古今各种因素的影响,目前这种差异更多地体现在墓葬形制方面。要而言之,常见的小型墓无论砌砖与否,多采用土洞式的墓圹,出于结构安全等方面的考虑,穹窿顶或拱券顶的“模件”墓室分别遵循一定的尺寸标准;而中型墓普遍形制复杂,墓室尺寸更大,并采用更费工的明券结构,这是二者最显著的区别。从现有的材料来判断,中型墓的墓主人多为高级官员或豪强地主阶层。不过,目前所见的关中东汉中型墓总数还是过少,更多的具体问题有待新材料来帮助解决。

[1]苏秉琦.斗鸡台沟东区墓葬[M].北京:国立北平研究院史学研究所,1948.

[2]以西安市文物保护考古所发掘整理的系列报告为典型代表,即:《龙首原汉墓》《长安汉墓》《西安东汉墓》。此外《白鹿原汉墓》《西安郑王村西汉墓》《临潼新丰—战国秦汉墓葬考古发掘报告》《西安西汉壁画墓》等报告也具有重要的参考价值。

[3]西汉帝陵的研究成果众多,兹不赘述。关于帝陵以下的西汉高等级墓葬的研究,可参考a.蔡永华.西汉早期大墓葬俗特征浅析[J].考古与文物,1983(1).b.韩国河,程林泉.关中西汉早期大墓简论[J].考古与文物,1992(4).

[4]“初,太夫人葬,起坟微高,太后以为言,兄廖等即时减削”。范晔.后汉书(第10卷)[M].北京:中华书局,2003:413.

[5]王符撰,汪继培笺,彭铎校正.潜夫论笺校正[M].北京:中华书局,1985:137.

[6]西安市文物保护考古所.西安东汉墓[M].北京:文物出版社,2009:913.

[7]陕西省文管会.潼关吊桥汉代杨氏墓群发掘简记[J].文物,1961(1).

[8]魏镇.东汉墓地建筑的两种传统及其互动[J].东南文化,2019(4).

[9]杨震家族墓有墙基和享堂,但属于明代所修。

[10] 此外还有一些较为特殊的器类,如极少量的陶鼎和具有浓厚宗教色彩的镇墓瓶、镇墓罐,但总体而言还不够普遍,故未纳入分类。

[11] 中国社会科学院考古研究所.中国考古学:秦汉卷[M].北京:中国社会科学出版社,2010:386-389。

[12]同[6]:584-606.

[13] 陕西省考古研究院.临潼新丰:战国秦汉墓葬考古发掘报告[M].北京:科学出版社,2016:1721-1731.

[14]同[7].

[15] 杜葆仁,等.东汉司徒刘崎及其家族墓的清理[J].考古与文物,1986(5).

[16] 借助墓葬形制来研究墓葬等级已有先例,见齐东方.试论西安地区唐代墓葬的等级制度[C]//纪念北京大学考古专业三十周年论文集(1952-1982).北京:文物出版社.1990:286-308.

[17]呼林贵.关中两汉小型墓简论[J].文博,1989(1).

[18]侯宁彬.陕西汉墓形制试析[C]//远望集.西安:陕西美术出版社,1998:552-563.

[19]同[6].

[20]关于洛阳地区的台阶墓道,可参看张鸿亮.略论东汉至西晋时期的台阶式墓圹—以洛阳大中型墓葬为中心[J].洛阳考古,2016(4).

[21]同[6]:551-554.

[22]同[6]:334-340.

[23]同[6]:110-113.

[24]同[6]:663-668.

[25]同[6]:453-456.

[26]同[6]:819-825.

[27]“模件化”这一概念由雷德侯提出,指中国古代艺术品、建筑中以“标准化零件组装物品的生产体系”,见[德]雷德侯著,张总等译.万物:中国艺术中的模件化和规模化生产[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2005.而首次真正在汉代考古领域运用这个概念的则见于陕西邰城汉墓陶器的相关研究,该研究特地指出其所用的“模件化”概念不是预先制作陶器模件再行安装,而是工匠意识中可能存在的模件概念,见种建荣,赵艺蓬,王洋,雷兴山.邰城汉墓陶器分期研究—关中西汉墓葬分期新探索[C]//西部考古,2017.本文针对墓室提出的“模件”概念与之类似,即墓葬的设计、修建者所习见的关于墓室形制和尺寸的做法.

[28] 此表中墓葬名称采用了简称,其中a.“吊桥”即潼关吊桥杨震家族墓.陕西省文管会.潼关吊桥汉代杨氏墓群发掘简记[J].文物,1961(1):56-66.b.“油巷”即刘崎家族墓.见杜葆仁等.东汉司徒刘崎及其家族墓的清理[J].考古与文物,1986(5):45-56.c.“雅城”、“电信”均为《西安东汉墓》中所收录的西安地区墓例.见西安市文物保护考古所.西安东汉墓[M].北京:文物出版社,2009:149-161,236-261.d.“华西”M1位于华阴.见夏振英.陕西华阴县晋墓清理简报[J].考古与文物,1984(3):36-42.e.“百子”即旬邑百子村东汉壁画墓,见Susanne Greife,Yin Shenping.Das grab des Bin Wang wandmalereien der Östlichen Han-Zeit in China(考古发掘出土的中国东汉墓(邠王墓)壁画)[M].Maniz:Horst Giesenregen,2002.

[29]同[18]:559.

[30]陈莉粉.黄土地区窑洞建筑中结构稳定性的研究[D].西安:西安科技大学,2012:47.

[31] a.同[7].b.王仲殊.汉潼亭弘农杨氏冢塋考略[J].考古,1963(1).

[32] 范晔.后汉书(第5 4 卷)[M].北京:中华书局,2003:1767.

[33] 郑岩.一千八百年前的画展—陕西旬邑县百子村东汉墓细读[J].中国书画,2004(4).

[34] 邢义田.画为心声:陕西旬邑百子村壁画墓的墓主、时代与“天门”问题[M].北京:中华书局,2011:631-677.

[35] 夏振英.陕西华阴县晋墓清理简报[J].考古与文物,1984(3).

[36] 刘卫鹏.关中地区魏晋十六国北朝墓葬研究[D].南京:南京大学,2009:30,31.

[37] 内蒙古自治区博物馆文物工作队.和林格尔汉墓壁画[M].北京:文物出版社,1978.

[38] 俞伟超.汉代诸侯王与列侯墓葬的形制分析—兼论“周制”“汉制”与“晋制”的三阶段性[C]//中国考古学会第一次年会论文集.北京:文物出版社,1980:336-337.