瓜蒌薤白半夏汤的古代文献研究

于华芸 付英恺季旭明

(1.山东中医药大学,山东济南 250355; 2.山东省中医经典名方协同创新中心,山东济南 250355;3.浙江中医药大学,浙江杭州 310053)

瓜蒌薤白半夏汤首见于《金匮要略·胸痹心痛短气病脉证治第九》,云“胸痹不得卧,心痛彻背者,栝楼薤白半夏汤主之”,由“栝楼实(一枚,捣)、薤白(三两)、半夏(半升)、白酒(一斗) ”组成,为临床常用有效的经典名方,正式收录于国家中药管理局于2018 年4 月13日公布的《古代经典名方目录(第一批) 》[1]。随着《古代经典名方中药复方制剂简化注册审批管理规定》[2]等文件的颁布,瓜蒌薤白半夏汤等经典名方的研发正引起科研、临床、制药企业广泛关注。因此,本文基于古代文献梳理了该方历史源流、方剂组成、药物剂量、药物炮制、主治病证演变等信息,以期为其研发申报及临床应用提供文献依据。

1 材料与方法

1.1 文献来源 基于中华医典(v5.0)、中医智库数据库(https:/ /www.zk120.com/? nav =ys),以“瓜蒌薤白半夏汤”“瓜蒌”“薤白”“半夏”及方剂和中药的异名、别名为关键词进行检索,并查阅古籍通行本进行内容审校。

1.2 数据纳入、排除标准

1.2.1 纳入标准 ①1911 年以前刊行的中医古籍;②有关于瓜蒌薤白半夏汤的明确记载;③涉及瓜蒌薤白半夏汤及其加减方的组成、主治病证、用量、炮制、用法等信息;④同一古籍的不同版本,以较早者为准。

1.2.2 排除标准 只检索到方剂名称而无其他文献信息(如组成、用量、主治病证等) 者。

1.3 数据规范 ①按设定格式录入文献信息,提取的知识字段包括方剂名称、方源、古籍版本、成书年代、方剂组成、药物用量、药物炮制方法、全文信息等;②以主题段落为依据,辑录瓜蒌薤白半夏汤相关全文数据;③文本辑录以原文记载为准,原则上不做修改,药物名称、用量等内容不进行相关规范和转换;④病证类术语进行同义词规范(如“胸痛彻背”与“胸痛彻骨”和“咳唾”与“咳嗽”等)。

2 结果

2.1 文献收录医籍分析 获得瓜蒌薤白半夏汤有效文献数据126 篇,涉及医籍100 部,包括金匮类15 部,如《金匮要略衍义》 《金匮悬解》 等;本草类3 部,为《本草纲目》《本草易读》 《长沙药解》;方书类15 部,如《肘后备急方》 《备急千金要方》 等;医案类30 部,如《临证指南医案》 《邵氏医案》 等;医论类34 部,如《症因脉治》 《医述》 等;养生类3 部。按刊行朝代分析,瓜蒌薤白半夏汤首载于东汉《金匮要略》 (公元3 世纪初),继则记载于《肘后备急方》 和《备急千金要方》 《外台秘要》;宋代以降,收录的医籍数量以及种类逐渐增多,以明清两代为最,明朝涉及《普济方》 《症因脉治》 等16 部,而清朝涉及《医醇賸义》 《临证指南医案》 等72 部,提示瓜蒌薤白半夏汤在明清时期,尤其清代应用较为广泛。具体见图1。

图1 各朝代收录瓜蒌薤白半夏汤的医籍

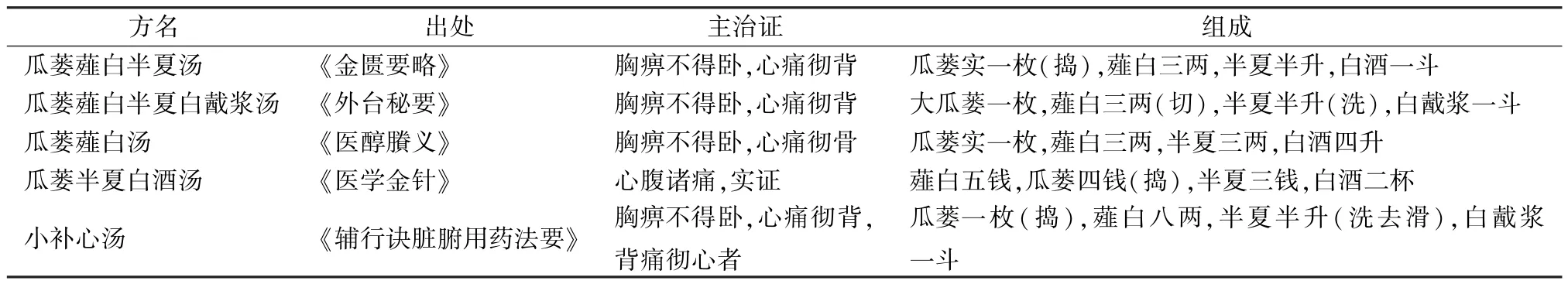

2.2 方名分析 后世对瓜蒌药名的记载各异,如《神农本草经》 中为“栝楼”,《针灸甲乙经》 中为“瓜蒌”,《证类本草》 中为“栝蒌”,故“栝楼薤白半夏汤”(《金匮要略》 )、“瓜蒌薤白半夏汤”(《济阴纲目》 卷72)、“栝蒌薤白半夏汤”(《医学纲目》 卷16) 在后世医籍中均有记载,另有命名为瓜蒌薤白半夏白酨浆汤、瓜蒌薤白汤、瓜蒌半夏白酒汤、小补心汤。“瓜蒌薤白半夏白酨浆汤”之名载于《外台秘要》,白酨浆是否为仲景所用白酒历代医家虽颇有争议,但《外台秘要》 (卷12) 云“仲景《伤寒论》 胸痹不得卧,心痛彻背者,瓜蒌薤白半夏白酨浆汤主之方。大瓜蒌(一枚)、薤白(切,三两)、半夏(半升,洗) 上三味,以白酨浆一斗,煮取四升”,明确指出是方出仲景《伤寒论》,乃为胸痹不得卧,心痛彻背之主方,与仲景原文记载相符,同时言及仲景瓜蒌薤白白酒汤,乃用“白酨酒”煎煮[3]。《药征续编》 记载“ 《千金方》 白酒作白酨浆,或作白酨酒。《外台秘要》 亦同”[4],故认为“瓜蒌薤白半夏白酨浆汤”当为瓜蒌薤白半夏汤之异名。“瓜蒌薤白汤”之名首见于《医醇賸义》 (卷4),之后亦屡见于《医学见能》 《邵氏方案》 等医籍之中。“瓜蒌半夏白酒汤”名首载于《医学金针》 (卷3)。《辅行诀脏腑用药法要》 引用《伤寒杂病论》 方二十二首,其中“小补心汤”为“治胸痹不得卧,心痛彻背,背痛彻心者方”,即《金匮》 中的瓜蒌薤白半夏汤方[5-6]。综上所述,以上诸方剂药物组成、主治与仲景瓜蒌薤白半夏汤基本相同,个别药物用量略有差异,具体见表1。

表1 瓜蒌薤白半夏汤异名方剂

2.3 方剂组成分析 126 篇文献中,有107 篇涉及方剂组成,其中44 篇(40.7%) 所载方剂药物组成与《金匮要略》 一致,即瓜蒌、薤白、半夏、白酒四味,其他63 篇主要涉及瓜蒌薤白半夏汤加减变化。涉及加味中药频次依次为生姜(姜) >茯苓>枳实(枳壳) >桂枝>陈皮>杏仁>旋覆花>甘草>麦冬>人参>香附>厚朴,其中加生姜(姜) 者26 首,如《备急千金要方》 瓜蒌汤、《圣济总录》 半夏汤等,主要为治胸痹和胸腹满闷方,生姜用其“主痰水气满,下气”(《药性论》 ),加强半夏化痰散结之效,并制约半夏毒性,如《本草经集注》 云“方中有半夏,必须生姜者,亦以制其毒故也”;加茯苓者24 首,大多为胸痹及痰浊(水饮) 病证用方,如《王旭高临证医案》 治疗痰饮停于心下方,《临证指南医案》 治疗清阳少旋,支脉结饮方,以茯苓甘淡健脾渗湿以杜生痰之源;加桂枝(桂心)者20 首,主要用其通阳散寒之功,助薤白散阴寒之凝滞;临证具有理气功效的药材加味也较常见,加枳实(枳壳)者19 首,加陈皮者9 首,加香附者4 首,加厚朴者4 首,取枳实(枳壳) 下气散结消痞,陈皮理气燥湿,香附行气宽中,厚朴燥湿化痰、下气除满,以增半夏、薤白化痰散结、消痞除满之功。综上所述,瓜蒌薤白半夏汤临床应用时,主要在原方基础上以七情和合理论为指导,因病据证配伍加减,既增加全方通阳、散结、行气、祛痰之功,又可减轻毒性,增强疗效,具体见表2。

2.4 药物剂量分析 126 篇文献中,有67 篇明确记载了药物剂量,其中瓜蒌、薤白、半夏、酒剂量完整者46 篇,瓜蒌、薤白、半夏剂量完整者21 篇。不考虑历代度量衡转换,统计瓜蒌薤白半夏汤及其加减方剂组成药物剂量频次,具体见表3,可知瓜蒌剂量以一枚为主,薤白剂量以三两为主,半夏剂量以半升为主,白酒剂量以一斗为主,与《金匮要略》 相同。由此提示,后世医家对瓜蒌薤白半夏汤的收录记载及临床应用仍遵《金匮要略》。

2.5 药物及炮制方法分析 针对方剂组成的文献有107篇,其中用薤白头者8 篇,鲜薤白者2 篇,“白酒炒”者1篇,“白酒洗”者1 篇;用半夏者85 篇,汤洗者9 篇,制半夏7 篇,姜半夏2 篇,熟半夏2 篇,法半夏1 篇,虽大部分文献没有明确记载其炮制方法,但在《神农本草经》中被列为“下品”,为“有毒不可久服”之品,张仲景于《金匮玉函经》 卷七方药炮制半夏篇下明确要求“汤洗十数度,令水清滑尽,洗不熟有毒”[7],分析发现,关于汤洗的9 篇文献主要集中于《医心方》 《外台秘要》 《太平圣惠方》 《圣济总录》 中,可认为从东汉至唐宋间该药材炮制以热汤洗熟制毒为主。

瓜蒌原植物为葫芦科植物栝楼和双边栝楼,其成熟果实、果皮、种子、块根均可单独入药,成熟果实的皮通称瓜蒌皮,重在清热化痰,宽胸散结;种子称为瓜蒌仁或瓜蒌子,重在化痰润肠;成熟果实即瓜蒌,又称瓜蒌实、瓜蒌果、全瓜蒌,兼有二者之功,《名医别录》 明确记载其功效“实,主胸痹”。《金匮要略》 记载,瓜蒌薤白半夏汤组成为“瓜蒌实一枚(捣) ”;李时珍认为“瓜蒌古方全用,后世乃分子、瓤各用”[8],并提出“张仲景治胸痹痛引心背,咳唾喘息,及结胸满痛,皆用栝蒌实”[8];张山雷亦认为“蒌实入药,古人本无皮及子仁分用之例,仲景书以枚计,不以分量计,是其确证。盖蒌实能通胸膈之痹痛塞,而子善涤痰垢粘腻,一举两得”[9]。分析上述107 篇文献发现,记为瓜蒌者有35 篇,记为瓜蒌实、瓜蒌果、全瓜蒌、瓜蒌(连皮带子) (即全瓜蒌) 者共计47 篇,记为瓜蒌皮者有12 篇,记为瓜蒌仁(子) 者有6 篇,记为瓜蒌汁者有1 篇,提示历代医家应用本方时多用全瓜蒌,取其化痰宽胸散结之效,而临证若大便不实者可改为瓜蒌皮。另有6 篇文献记为瓜蒌根(天花粉),《神农本草经》 谓其“主消渴,身热,发热,大热,补虚安中”;6 篇文献均为治女子产后虚烦,胸中烦热逆气方,故以瓜蒌根(天花粉) 以“治烦热”[10]。

有43 篇文献涉及白酒,酒、清酒、陈酒各1 篇,白酨浆4 篇,白米浆、浆水、清白浆各1 篇。对于方中所用白酒究竟是什么,历代医家有较大争议,主要集中在是米酒还是米醋。《新修本草》 云“诸酒醇醨不同,惟米酒入药用”,《金匮要略语译》 谓“米酒初熟,称为白酒”[11],丹波元简认为是米醋[12],陈纪藩、黄煌亦认为白酒为米醋[13-14]。但《伤寒论》 中治疗少阴病、咽中伤生疮之苦酒汤,以及《金匮要略》 治疗黄汗的黄芪芍药桂枝苦酒汤,具将苦酒(米醋) 与白酒分提,故当非一物。《证类本草》引陶弘景谓“醋酒为用,无所不入,逾以逾良,亦谓之醯。以有苦味,俗呼为苦酒”,其主要功效为消痈肿、散水气、杀邪毒,而非本方中白酒之通阳散痹之功,如今,王勇等[15-16]考证皆认为方中白酒应该是“米酒”,因其汁、糟混合或色白而称为“白酒”;陈酒,即《周礼·天官下》所载之昔酒,也是汁、糟混合;清酒则是去糟存汁;白酨浆经“2.2”项下分析,亦当为白酒。现代临床可替以市售米酒头等。

2.6 主治分析 获得主治相关文献123 篇,涉及胸痹、胃脘痛、痰饮等11 个病(证);心痛彻背、不得卧、短气、喘息、心下坚痞、呕吐、嗳气、自汗等30 个症状,具体见表4。主治病证频次统计提示,历代医家应用瓜蒌薤白半夏汤时仍以胸痹(占78.04%) 为主,出现频次较高的症状“心痛彻背”“不得卧”与《金匮要略》 所载主治胸痹临证表现一致。张仲景提出,胸痹的病因病机为“阳微阴弦”,后世医家多遵之,责之“阳虚”或“阳气不旷”,复因“痰饮”“湿邪寒气”等凝结,上犯心胸清旷之地,使清阳不展[17-19]。

除胸痹外,后世医家尚以瓜蒌薤白半夏汤扩展治疗他证。《备急千金要方》 卷三以薤白汤(薤白、半夏、瓜蒌根、甘草、人参、知母、石膏、麦门冬) 治疗产后胸中烦热逆气,武之望明确指出“此治胸痹法之变也,原方出自仲景。薤白、半夏所以治逆气,瓜蒌根、麦门所以治烦热,人参、甘草补虚”[10];叶天士、徐养恬等医家以本方为主治疗胃脘痛[20-21],叶氏指出“上脘部位为气分,清阳失司。仿仲景微通阳气为法”,而徐氏亦认为治当以通阳流气为先,尚以本方加减治疗噎膈[21];柳宝治[22]根据本方可微通上焦之阳,用于治气郁不解之中年脘闷、多嗳多咳等症。由此可见,瓜蒌薤白半夏汤后世临证主治虽有扩展,但病因病机仍多归于中上二焦阳气亏虚或阳气不舒,或寒痰浊湿内结,阳气不展,故治当以通阳祛痰散结为主,方中君药全瓜蒌涤痰散结,利气开郁;薤白辛温宣通阳气,散寒化痰,为臣药,君臣相合,通阳气,祛痰结;半夏性温味辛,体滑性燥,可助燥湿化痰、散结消痞之功;白酒辛散温通,增行气通阳之力,为佐使药。四药辛润苦滑,共奏通阳散结、开涤痰浊结聚之功,切中病机,临证辨证加减用之,故常获佳效。

3 讨论

本文系统梳理瓜蒌薤白半夏汤古代文献,厘清本方原名为“栝楼薤白半夏汤”(《金匮要略》 ),至《济阴纲目》 卷72 始称之为“瓜蒌薤白半夏汤”,并沿用至今。获得相关有效文献126 篇,针对涉及方剂组成有107 篇,通过分析各单味药组成及其炮制方法发现,历代医家大多用全瓜蒌,用量以一枚为主;薤白用量以三两多见;半夏制用减毒,多用至半升;白酒应为米酒,常以一斗计量。

瓜蒌薤白半夏汤以瓜蒌配伍薤白为基础,伍以半夏和白酒,可通阳散结、祛痰宽胸,其祛痰散结之功尤著,适用于胸痹属上焦阳虚(或阳气不振)、痰饮较盛者。分析123 篇主治相关文献发现,有78.04% 记载瓜蒌薤白半夏汤及其加减方的主治证为胸痹。临床据证加减以生姜配伍最常见,既减半夏之毒,又助化痰散结之功,另外通阳之桂枝、健脾利湿之茯苓、理气燥湿之陈皮和厚朴等亦是临床常见加味药,增可强全方通阳理气祛痰之力,提高疗效。此外,后世医家还在瓜蒌薤白半夏汤基础上加减其他药味,从而拓展了本方治疗胃脘痛、痰饮、噎膈等由中上二焦阳气不足而复有寒痰水饮内停,或寒湿痰饮内结而窒塞阳气所致者,亦常获良效。

本文主要从文献计量学的角度进行分析,会存在一定局限性:①搜集文献数据偏少,覆盖面不足;②对于加减方及其类方的描述比较笼统,未详细分析数据;③对于文献中记载的计量单位未进行转化;④未联系现代临床的研究进展;⑤仅对高频数据进行分析,忽略了低频数据的创新意义。

在今后的研究中,计划首先广泛收集古代文献数据,使数据分析覆盖面更广。然后,将古代文献与现代发展相结合,进行剂量转换,以期对临床应用该方有更好的指导性。最后,进一步分析瓜蒌薤白半夏汤及其加减方的主治病证及其证治机理,以期在现代临床上有进一步的发挥和创新。