播量和播期对苏中地区小麦生长发育及产量的影响

衣政伟 胡中泽 杨大柳

摘要:为确定苏中地区小麦最佳播期和播量,以获得最大产量。以春性弱筋小麦品种宁麦13为材料,采用2因素裂区试验设计,研究小麦生育期、农艺性状、叶面积指数、干物质积累量、产量及其构成等变化规律和相关指标间的相关性。研究结果显示,影响宁麦13生长和产量的主要因素是播期,其次是播量。播期显著影响小麦播种至出苗时间,播期越迟出苗越晚,播种至出苗时间最短为7 d,最长可达27 d。播期对产量、有效穗数、穗粒数影响极显著,对千粒质量影响显著,对结实率影响不显著;穗长、小穗数、第5节间长呈显著差异,第2节间长呈极显著差异,其他农艺性状差异不显著;扬花期单茎叶质量、单穗质量、LAI呈极显著差异,成熟期单茎叶质量、单穗质量差异不显著。茎秆形态特征、穗长、植株叶面积指数和干物质量,以及产量及产量构成因子之间相关性密切。总体来看,在本试验条件下,播量为300 kg/hm2时,宁麦13在苏中地区高效种植的合理播种时间为11月中下旬;若播量为450 kg/hm2,则在11月上旬至12月上旬均可播种。

关键词:小麦;播期;播量;农艺性状;叶面积指数;干物质积累量;产量;群体特征

中图分类号: S512.104 文献标志碼: A 文章编号:1002-1302(2020)11-0067-06

收稿日期:2019-05-30

基金项目:国家重点研发计划(编号:2016YFD0301201)。

作者简介:衣政伟(1986—),男,山东临朐人,硕士,助理研究员,主要从事农业科技服务、作物栽培等工作。E-mail:zhengwei0518@126.com。

通信作者:王 显,硕士,副研究员,主要从事农业科技服务、作物栽培等工作。E-mail:43850149@qq.com。 粮食安全是国家安全的重要基础,所以粮食安全事关国家的前途命运,当前我国粮食产量已连续多年增产,但受到极端天气增多和全球气候变暖等因素的影响,粮食安全生产问题依然存在,所以对于粮食生产不能有丝毫放松。小麦作为我国主要粮食作物之一,提高其单产量和增加总产是保证我国粮食安全的重要手段[1]。不同栽培技术措施和生态因子如播期、播量、土壤条件和气候等是影响小麦产量的重要因素,而且对小麦群体质量甚至抗寒性、抗倒性等均有影响[2-3]。小麦高产栽培技术的中心环节在于调节播期、播量、施氮水平等因素,就是利用栽培技术去创造合理的群体结构,从而更好地利用光能和地力。适期播种可以充分利用光、温、水、气等自然资源以培育壮苗,适宜播量随着品种、播期、土壤地力、栽培管理条件等而有所不同。王楠等认为,播期和播量能显著影响小麦的产量[4];杨卫君等发现,适宜的播期与播量互作可以得到最大产量,且播期对于产量的影响大于播量[5];安成立等认为,播种密度在影响小麦产量的主要栽培因素中发挥的作用要大于播期[6]。在小麦高产栽培中,应根据前茬收获时间和天气情况确定播期,再由播期确定播量[7]。本研究对不同播期、不同播量条件下宁麦13的生长发育和产量等指标进行了分析,以期为苏中地区小麦适宜群体结构提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 材料

选用江苏省农业科学院粮食作物研究所选育的宁麦13作为试验材料。

1.2 试验设计

试验于2016年10月至2017年6月在江苏省农业科学院泰州农科所试验基地进行,该基地位于泰州市农业开发区,地处苏中地区,距离泰州城区20 km,交通便利。田块平整,肥力中等,且较均匀一致,灌排设施完善,前茬作物为水稻,土壤容重为118 g/cm3。试验采用播期、播量2因素裂区设计,播量为主区,播期为裂区。播量设3个水平,分别为150、300、450 kg/hm2,分别记作A1、A2、A3;播期设6个水平,分别为10月25日(B1)、11月4日(B2)、11月14日(B3)、11月24日(B4)、12月4日(B5)、12月14日(B6),共18个处理,3次重复,大田小区试验。小区面积12 m2(3 m×4 m),行距25 cm,等行距种植。氮肥施用量均为240 kg/hm2,氮肥基追比为 6 ∶ 4,磷肥、钾肥各90 kg/hm2,作基肥施用。人工开沟条播,田间统一管理,6月6日统一收获。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 在主要生育时期(包括出苗期、始穗期、齐穗期、扬花期、成熟期等)测定小麦株高、穗长、小穗数、节间长度。

1.3.2 干物质测定 于扬花期、成熟期2个时期分别取样20个茎秆,将茎秆带叶片、穗分开,所有材料经105 ℃杀青30 min后于80 ℃烘干至恒质量,称干质量。

1.3.3 叶面积指数 于扬花期取代表性单茎20个,量取所有叶片的长、宽,计算出单位面积的叶面积,计算公式为:LAI=0.75×Y×N/(20×10 000)。式中:Y为20个单个茎秆上所有叶片的总面积;N为总茎秆数,个/hm2。

1.3.4 产量及产量构成 于成熟期每个处理调查20穴茎蘖数,计算出有效穗数,取样3穴测定穗粒数、结实率和千粒质量,并计算理论产量。

1.4 数据处理

采用Excel 2010建立数据库,用SPSS 18.0进行数据计算,统计分析。

2 结果与分析

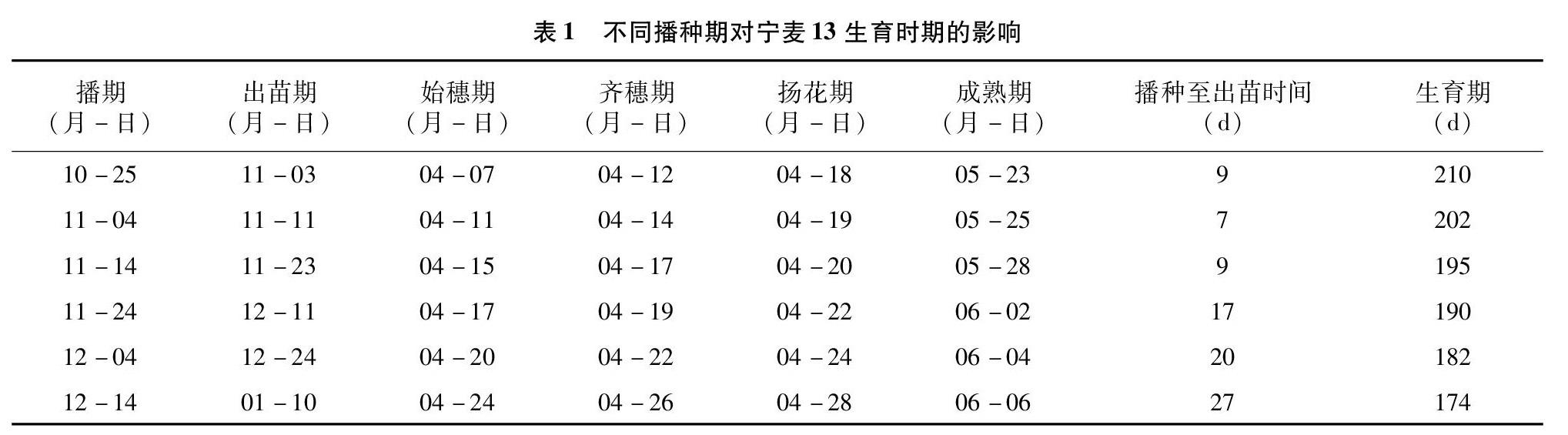

2.1 不同播期对宁麦13生育进程的影响

从表1可以看出,不同播期对宁麦13生育期尤其是中后期有明显差异。10月25日播种时,遭遇连续阴雨天气,土壤湿度过大,导致小麦缺氧,发芽时间为9 d,较慢且发芽率低。11月4日与11月14日2个播期天气条件较好,适宜小麦种子发芽,这2个播期的小麦种子发芽速度较快分别为7、9 d。进入11月下旬之后,开始出现雨夹雪天气,温度较低,不适宜小麦种子发芽,导致11月24日播种的小麦出苗较慢,出苗时间为17 d。12月4日播种时天气较适宜,小麦种子发芽速度为20 d,与11月24日播期差异明显。12月14日遭遇低温天气,小麦种子发芽受挫,从播种至出苗时间最长,为27 d,播种至出苗时间最大相差20 d。播期越迟,生育期越短,生育期最大相差36 d。10月25日播期生育期最长,为210 d;12月14日播期生育期最短,为174 d。10月25日播期处理中表现出2种情况,部分小麦5月23日成熟,另一部分直至6月4日才完全成熟,可能是因为较早播期时田间条件不适宜发芽,导致发芽速度不一致,早播但分蘖晚,后期抽穗时间也不同;或者是同等条件下,相比其他处理肥料供应过剩导致贪青晚熟。

2.2 不同播期和播量对干物质量和叶面积指数的影响

从表2可以看出,随着播期的推迟,不同处理间扬花期单穗质量、单茎叶质量逐渐减小,其中A1B1、A2B1、A3B1处理扬花期穗质量在相同播量(A1、A2、A3)但不同播期处理中最高,分别为0.57、053、0.51 g;A1B6、A2B6、A3B6处理扬花期穗质量最低,分别为0.34、0.31、0.31 g。随着播期的推迟,叶面积指数先升高后降低;3个不同播量处理的叶面积指数均呈显著差异。不同播期处理间成熟期单茎叶质量存在显著差异,成熟期单穗质量差异不显著。干物质积累量逐渐降低,而叶面积指数的变化表明,在适宜播期时叶面积指数最大,光合作用效果最好,有利于产量形成。随着播量的增加,扬花期单穗质量、扬花期单茎叶质量、成熟期单穗质量等呈现降低趋势,扬花期叶面积指数与成熟期单茎叶质量呈现升高趋势,且不同播量处理间扬花期单穗质量、 扬花期单茎叶质量与扬花期叶面积指数呈

2.3 不同处理间产量构成因子比较

从表3可以看出,不同处理间有效穗数、穗粒数、千粒质量及产量均存在显著差异。随着播量的增大,不同播期有效穗数呈现升高的趋势。播量为450 kg/hm2时,6个播期平均有效穗数最高,为 473.6万个/hm2;播量为300 kg/hm2时,6个播期平均有效穗数次之,为412.0 万个/hm2;播量为 150 kg/hm2 时,6个播期平均有效穗数最低,为334.7万个/hm2。随着播量的增大,各播期的穗粒数降低,播量为150 kg/hm2时不同个播期平均穗粒数最高,为41.6粒/穗;播量为300 kg/hm2时6个播期平均穗粒数次之,为40.6粒/穗;播量为 450 kg/hm2 时,不同播期平均穗粒数最低,为 387粒/穗。穗粒数、结实率、千粒质量等随播量增加整体呈现降低的趋势。随着播期的推迟,产量呈先升高后降低的变化规律,不同播量水平下,各播期平均产量以 450 kg/hm2 时最高,300 kg/hm2次之,150 kg/hm2时最小。在450 kg/hm2播量条件下,11月4日、11月14日、11月24日和12月4日的理论产量均超过6 500 kg/hm2;播量为 450 kg/hm2 时,理论产量最大值为11月14日的 6 793.3 kg/hm2;播量为 300 kg/hm2 时,理论产量最大为11月24日的 6 742.8 kg/hm2;播量为 150 kg/hm2 时,平均理论产量最低,其理论产量最大值为11月14日的 5 877.2 kg/hm2。随着播期的推迟,有效穗数呈先升高再降低的趋势,穗粒数呈现下降的趋势,结实率与千粒质量总体无显著变化。

2.4 不同处理小麦植株农艺性状经济性状比较

从表4可以看出,播量、播期对株高、第1节间长、第3节间长、第4节间长影响不显著;对穗长、小穗数、第2节间长、第5节间长存在显著影响。其中,株高、穗长、小穗数、第2节间长随着播期的推迟而变大,且第2节间长随着播量的增加而变长,第5节间长随着播期的推迟呈先变长后变短的趋势。因小麦的抗倒指数与第2节间长呈负相关[8],说明播量越大越不利于小麦抗倒伏。

2.5 不同处理间植株性状与产量指标间相关性分析

从表5可以看出,株高与扬花期LAI、第2节间长呈极显著正相关,与产量呈显著正相关,与扬花期单穗质量、扬花期单茎叶质量呈极显著负相关;

穗长与成熟期单穗质量、每穗小穗数呈极显著正相关;扬花期LAI与第2节间长、有效穗数、产量呈极显著正相关,与扬花期单穗质量、扬花期单茎叶质量呈极显著负相关,与成熟期单穗质量呈显著负相关;扬花期单穗质量与扬花期单茎叶质量、成熟期单穗质量呈极显著正相关,与第2节间长、有效穗数、产量呈极显著负相关;扬花期单茎叶质量与成熟期单穗质量、千粒质量呈显著正相关,与第2节间长呈极显著负相关,与有效穗數、产量呈显著负相关;成熟期单茎叶质量与成熟期单穗质量、第5节间长呈显著正相关;第1节间长与第3节间长呈极显著正相关;第2节间长与有效穗数、产量呈极显著正相关;第3节间长与穗粒数呈显著正相关;第4节间长与第5节间长呈显著负相关;有效穗数与产量呈极显著正相关,与穗粒数呈显著负相关;千粒质量与穗粒数呈极显著正相关。

3 结论与讨论

在小麦高产栽培中,要实现目标产量,关键要建立合理的群体结构。有效穗数随着播量增加而增加,但过多会导致田间通风透光效果差,光能利用率低,最终也难以获得高产[9-11]。本试验通过设置不同梯度的播量和播期,比较不同处理组合的相关参数,研究宁麦13相关农艺性状和产量及其构成因素等指标,通过分析得出影响宁麦13生长发育、产量及其构成因素等的主要因素是播期,其次是播量。

扬花期干物质积累量随着播期推迟而降低,随着播量增加而降低,成熟期干物质积累量随着播量增加而降低,不同播期处理间差异不显著,主要原因可能是过多基本苗会导致群体通风透光差,造成成穗率低;播期推迟会导致干物质积累时间变短,故宁麦13干物质积累量逐渐减少。扬花期叶面积指数随着播期的推迟先增加后降低,随着播量的增加而升高,主要原因可能是适宜播期的外界环境有利于小麦生长发育,而叶面积指数随着播量的提高而逐渐增大,说明适宜播量可提供较高的光合物质生产能力,为高产打下基础。

有效穗数和产量随着播期的推迟先增高后降低,随着播量的增加而升高。随着播期的推迟和播量的增加,穗粒数和千粒质量总体呈现降低的趋势,结实率无明显变化。 在小麦高产栽培中,要实现较高产量指标,关键要建立合理的群体结构,经济有效地利用光能和地力[12-14]。相关研究表明,作物产量受播期、播量和种植制度的影响[15-16];不同播期和播量处理对小麦产量及其构成因素都有影响[17-18],且播量对产量构成因素的影响大于播期的影响[19]。也有研究表明,随着播期的推迟,小麦生育进程加快,幼穗分化受影响,致使穗粒数降低,从而影响产量[20],适期播种可以满足小麦对环境条件的需求,利于构建合理群体[21]。播量小时,应尽可能提前播期,若推迟播期并增加播量也有利于产量的形成[22]。本试验结果与上述研究结果一致。在不同播期和播量处理下,不同处理间有效穗数和穗粒数差异显著,有效穗数与产量的相关性极显著,结实率和千粒质量在各处理中变化不显著,在适宜播期前后产量均有所下降,随着播量增加,产量有升高趋势。结合试验结果分析,适宜播量条件下11月中下旬播种均可获得较高产量。当播种量为450 kg/hm2时,11月上旬至12月上旬播种均可取得较高产量。播量的提高可以大幅增加穗数,轻微降低穗粒数,极大增加产量,但从经济成本和土壤地力消耗角度考虑,450 kg/hm2 播量不是最合适播量,所以不推荐。当播量为150~300 kg/hm2时,播期应选择在11月中旬左右为宜。综合来看,为获取较高产量并考虑到经济成本、小麦抗倒伏和土壤地力消耗等因素,播量为300 kg/hm2水平时,11月中旬播种可获得最大经济效益。本试验设计存在一定局限,笔者认为可以再在上述2个播量水平之间设计若干水平作比较,加以不同主栽品种和氮肥配比等因素,将会更有说服力。

参考文献:

[1]王一杰,辛 岭,胡志全,等. 我国小麦生产、消费和贸易的现状分析[J]. 中国农业资源与区划,2018,39(5):36-45.

[2]李 丁,李 强,孟祥海,等. 播期和种植密度对节水高产型冬小麦新品种衡216产量及其构成因素的影响[J]. 河北农业科学,2017,21(2):9-13.

[3]赵智勇,李秀绒,柴永峰,等. 播期、播量和氮肥对强筋小麦‘运旱618产量和品质的影响[J]. 中国农学通报,2016,32(21):28-31.

[4]王 楠,汪娟梅,姚广平,等. 不同播期与播量对‘九麦2号小麦产量及品质的影响[J]. 中国农学通报,2014,30(21):80-84.

[5]杨卫君,贾永红,石书兵,等. 播期和密度对春小麦品种新春26号生长及产量的影响[J]. 麦类作物学报,2016,36(7):913-918.

[6]安成立,张改生,王寿山,等. 杂交小麦超高产模式研究[J]. 中国农业大学学报,2012,17(2):25-30.

[7]张立生,裴自友,王宏兵,等. 播期和播量对晋中盆地水地冬小麦产量的影响[J]. 山西农业科学,2016,44(8):1114-1117.

[8]王 丹,丁位华,冯素伟,等. 不同小麦品种茎秆特性及其与抗倒性的关系[J]. 应用生态学报,2016,27(5):1496-1502.

[9]孙文鑫,马彩艳,朱有朋,等. 追肥时期和种植密度对小麦新品种豫农202产量及其构成因素的影响[J]. 河南农业大学学报,2011,45(1):28-32.

[10]Fang Y,Xu B,Turner N C,et al. Grain yield,dry matter accumulation and remobilization,and root respiration in winter wheat as affected by seeding rate and root pruning[J]. European Journal of Agronomy,2010,33(4):257-266.

[11]Hiltbrunner J,Streit B,Liedgens M. Are seeding densities an opportunity to increase grain yield of winter wheat in a living mulch of white clover?[J]. Field Crops Research,2007,102(3):163-171.

[12]李 筠,王 龙,任立凯,等. 播期、密度和氮肥运筹对冬小麦连麦2号产量与品質的调控[J]. 麦类作物学报,2010,30(2):303-308.

[13]杨桂霞,赵广才,许 轲,等. 播期和密度对冬小麦籽粒产量和营养品质及生理指标的影响[J]. 麦类作物学报,2010,30(4):687-692.

[14]胡焕焕,刘丽平,李瑞奇,等. 播种期和密度对冬小麦品种河农822产量形成的影响[J]. 麦类作物学报,2008,28(3):490-495,501.

[15]张巧凤,陈明堂,付必胜,等. 不同播期、密度及氮肥运筹对耐迟播小麦新品种宁麦资126 生长及产量的影响[J]. 江苏农业科学,2019,47(16):123-126.

[16]Marshall G C,Ohm H W. Yield responses of 16 winter wheat cultivars to row spacing and seeding rate[J]. Agronomy Journal,1987,79:1027-1030.

[17]何盛莲,吴政卿,雷振生,等. 播期、播量对小麦新品种郑麦9962产量及其构成因素的影响[J]. 河南农业科学,2013,42(9):22-24,48.

[18]闫志顺,王瑞清. 不同播期冬小麦叶重和叶面积与产量关系的相关性研究[J]. 新疆农业科学,2005,42(1):59-61.

[19]刘万代,陈现勇,尹 钧,等. 播期和密度对冬小麦豫麦49-198群体性状和产量的影响[J]. 麦类作物学报,2009,29(3):464-469.

[20]陈素英,张喜英,毛任钊,等. 播期和播量对冬小麦冠层光合有效辐射和产量的影响[J]. 中国生态农业学报,2009,17(4):681-685.

[21]张 晶,王姣爱,党建友,等. 播期对小麦主茎及分蘖农艺性状、产量和品质的影响[J]. 农学学报,2013,3(8):1-6.

[22]席吉龙,杨 娜,郝佳丽,等. 播期和密度对晋麦84号旗叶光合特性及产量的影响[J]. 山西农业科学,2017,45(8):1253-1257. 姚金保,周淼平,马鸿翔,等. 江苏省淮北小麦新品种(系)的丰产稳产性评价[J]. 江苏农业科学,2020,48(11):73-77.