典型驱动模式下就地城镇化的开发路径

闫静 李林峰

摘要:就地城镇化的实现路径具有多维性特点,旅游属于就地城镇化驱动因素之一,全域旅游对就地城镇化的最大作用是可以加强旅游的驱动力,使得旅游这一驱动因素下又延伸出政策、资本、产业、区位、创意、消费、活动等更细化的主导驱动力。根据主导驱动力的不同并结合海南省实际,提出全域旅游驱动就地城镇化的资源驱动、政策与资本驱动、产业驱动、区位驱动、创意驱动、消费驱动、活动驱动等7种典型模式,具体分析每种模式存在的问题,并绘制分析基于资源驱动、政策与资本驱动、产业驱动、区位驱动、创意驱动、消费驱动、活动驱动的就地城镇化路径。

关键词:全域旅游;就地城镇化;主导驱动力;驱动模式;开发路径;资源驱动;政策与资本驱动;产业驱动;海南

中图分类号: F291 文献标志码: A 文章编号:1002-1302(2020)11-0320-06

收稿日期:2019-06-28

基金项目:海南省哲学社会科学规划课题[编号:HNSK(YB)17-64]。

作者简介:闫 静(1982—),女,河北新乐人,硕士,副教授,主要从事旅游规划与城镇发展研究。E-mail:359235440@qq.com。

通信作者:李林峰,博士,经济师,主要从事农村经济研究。E-mail:65432218@qq.com。 长期以来,我国在城镇化发展道路上存在4种类型:一是乡村向城镇转变渐进型;二是城镇向乡村辐射扩散型;三是乡村二三产业发展内生扩张型;四是大城市边缘区与乡村融合型[1]。近年来,“农民离土不离乡”的就地城镇化因能实现人口的蓄积、有效转换为当地消费、由内生机制促进城镇化而受到广泛关注[2]。所谓“就地城镇化”,就是农村人口不再一味地向大中城市迁移,而是坚持新农村建设与推进城镇化同步,把散落的农村居民点适时适度聚集发展为新社区,并逐渐成长转化为新城镇,实现农民工人化、农业产业化、农村社区化,让农民在就业、社会保障、医疗教育、住房保障等方面逐步与市民同权[3]。就地城镇化的核心即为在城镇改变村民原有的生产和生活方式,就地实现“村民变市民”。学者们对究竟以何种路径实现就地城镇化开展了较广泛的研究。何燕丽等探讨农民就地就业创业的义乌就地城镇化路径,发现该路径适合东部经济发达、有工业产业基础的地区[4];2013年以来,我国第三产业增加值首超第二产业,成为新型城镇化的主要动力,旅游引导的就地城镇化成为新型城镇化发展的重要形式之一[5];潘雨红等以重庆市永新镇为例,探讨西南山区旅游村镇的就地城镇化路径,发现该路径适合以旅游业、特色农业及相关产业带动的城镇[6];许婵等在浙江省遂昌县、江苏省睢宁县的电子商務发展模式下提出依托电子商务发展的县域就地城镇化路径,并发现路径适合以信息产业发展为重心的地区[7]。另外,有学者发现就地城镇化的实现路径应该按照不同地区的社会、经济、文化等特点多维推进,驱动就地城镇化的因素有“美丽乡村建设”“精准扶贫”等政策驱动[8-11],有工业、现代农业、现代服务业、商贸业、农村特色产业等产业驱动,同时伴随“农业+工业”“农业+服务业”“农业+旅游业”“农业+信息业”等产业融合驱动[12-15],还有高新科技创新对农业的推动等[16-17]。在此层面上,旅游属于就地城镇化驱动因素之一,旅游驱动因素下又延伸出更细化的主导驱动力。

海南省长期以来以旅游产业为主导产业,借助自然环境等资源优势,以“国际旅游岛”“全域旅游”等政策优势积极探索“旅游+”的产业融合发展道路,在城镇化建设中探索出以琼海市为典型的就地城镇化路径自全域旅游省域示范区建设以来,旅游对就地城镇化的驱动作用进一步提升,驱动力主要来源于资源、政策、资本、产业、区位、创意、消费、活动等多种类型。因此,全域旅游对就地城镇化的最大作用是可以加强旅游的驱动力,不同类型的驱动因素以旅游为核心发挥对就地城镇化的驱动作用,旅游就地城镇化路径因主导驱动力的不同而呈现出多样化的特点。

1 全域旅游驱动就地城镇化的典型模式与问题

2018年1—6月,笔者所在课题组通过搜集文献、网络资料等并实地走访调查典型区域,对海南省除三沙市以外的18个县(市)的200多个乡(镇)进行调查,根据不同的主导驱动因素,提出全域旅游驱动就地城镇化的资源驱动、政策与资本驱动、产业驱动、区位驱动、创意驱动、消费驱动、活动驱动等7种典型模式(表1),并对各种模式存在的问题进行分析。

1.1 全域旅游资源驱动模式

资源驱动是旅游城镇化进程中最常见与最基础的驱动力,发挥驱动效应的地区多为旅游资源优质区。全域旅游资源驱动模式与传统资源驱动模式的最大不同在于全域旅游发展,摆脱优质资源的限制,有旅游资源的城镇都可以发挥旅游资源的驱动效应。以海南省为例,三亚市是传统旅游资源驱动效应的最好体现,因优质旅游资源聚集成为旅游城镇化的典型代表城市。随着全域旅游的发展,海口市石山、永兴、演丰等镇,文昌市会文、东郊、龙楼等镇,万宁市礼纪镇,陵水县光坡镇、新村镇,临高县临城镇,儋州市兰洋、峨蔓、中和、南丰等镇,昌江县昌化镇,东方市大田镇,乐东县佛罗镇、尖峰镇,定安县龙湖镇,琼中县黎母山镇、吊罗山乡,五指山市毛阳镇,保亭县保城镇、毛感乡等都可以规划开发其境内的旅游资源,吸引旅游者,发展旅游经济,引导当地居民在当地就业与生活,成为新兴旅游城镇,实现旅游就地城镇化。

然而在具体实践中由于对全域旅游认知不足、对资源开发与规划不够、对配套设施投入不足等原因,旅游就地城镇化还存在以下问题:第一,资源开发程度不够。资源拥有城镇没有认识到全域旅游开发对城镇发展的积极作用,对资源开发的重视程度不够,很多旅游资源并未开发成具有吸引力且可进入的资源形式,资源驱动效应未能实现。或旅游资源开发处于粗开发形态,缺乏科学规划与精细管理,游客进入后体验感不足并可能对资源造成破坏。另外,由于旅游资源的相似性,开发出的旅游产品缺乏创新,难以与同类型优质资源区竞争,旅游城镇化资源驱动力不足。第二,就地城镇化进程缓慢。在城镇旅游资源开发的同时未能进行同步的城镇建设,城镇开发处于自发与无序的状态,城镇旅游基础设施不足,难以吸引游客过夜与消费,城镇居民的生产与生活方式不能因旅游发展而发生相应改变,城镇的留人效应不足,就地城镇化难以实现。以尖峰岭为例,旅游资源开发不足,旅游者多为周边的海南省本岛居民,旅游经济发展缓慢,周边的乐东县黄流、佛罗、尖峰等镇缺少旅游城镇应有的基础,全域旅游驱动就地城镇化效应不足。

1.2 全域旅游政策与资本驱动模式

全域旅游和就地城镇化本身都有政策驱动的因素,政策驱动对旅游就地城镇化的极大作用体现于政策支持下的资本涌入,所以将政策驱动因素与资本驱动因素归为政策与资本驱动模式。海南省“国际旅游岛”“全域旅游省域示范区”“自贸区(港)”等多项政策对城镇化进程具有重要意义。全域旅游省域示范区吸引资本向各城镇注入,并用于土地开发、旅游地产开发、旅游项目开发、旅游设施建设、公共基础设施建设等,可以在旅游就地城镇化过程中发挥积极作用。海口市灵山镇、琼海市博鳌镇、万宁市东澳镇、陵水县英州镇、儋州市排浦镇、乐东县九所镇等都因政策支持产生了以旅游地产为主的资本驱动效应。但是,由于受到政策环境的不确定、资本投入主体的私人化、市场的不稳定等因素,政策资本驱动模式下的旅游就地城镇化极易出现以下问题:第一,政策支持落实困难。宏观政策目标往往须要有许多具体实施方案的落实才能实现。全域旅游提出后,各城镇旅游开发缺少具体的规划方案和充足的资金支持,以至于全域旅游仅停留于政策层面。第二,资本运作模式单一。当前旅游城镇资本驱动效应更多体现于旅游地产模式,以住宅产品销售为主,开发配套设施极不健全,有的仅仅是打着旅游地产的旗号做传统的房产开发,吃、住、行、游、购、娱的旅游产业链并不完善,未能实现旅游产业增值。甚至有打着旅游名号的“圈地运动”,这样不仅不能发展城镇旅游,还会破坏城镇资源与环境。第三,城镇人口聚集效应差。当前旅游房地产模式下很难吸引旅游者的旅游消费,也不能给当地居民提供更多的就业机会,更多吸引的是“投资客”和“候鸟老人”,城镇“季节性空城”现象凸显,旅游就地城镇化未能有效实现。如乐东县九所镇有众多地产,当地组织了一批批的看房团,其旅游发展仍然滞后,就地城镇化还须从长计议。

1.3 全域旅游产业驱动模式

全域旅游产业驱动模式包括产业发展和产业融合2种形式,产业发展是指全域旅游给城镇旅游产业发展带来机遇,城镇的旅游产业链逐步形成;产业融合是指城镇依托全域旅游的大趋势,将本地的优势产业和旅游进行融合,“旅游+”形式开始出现。产业发展经常是资源驱动和创意驱动发挥效应的产物,产业融合往往受到区位驱动和消费驱动等因素的影响。海南省琼海市的一些城镇属于产业发展的典型区域,同时在产业发展过程中有创意驱动效应的体现;海口市甲子镇、龙桥镇,琼海市潭门镇,万宁市和乐镇,临高县多文镇等具备产业融合驱动条件,可以通过“旅游+”农业,“旅游+”渔业,“旅游+”手工业等多种形式实现旅游就地城鎮化。但有些地方在实际发展过程中存在以下问题:第一,旅游产业链不健全。以琼海市嘉积镇为例,作为旅游就地城镇化的代表区域,旅游产业链仍以“游”为主,以观光为主,稍加体验,吃住娱购等在满足游客需求方面还有差距,旅游经济效应和居民的当地就业都受到限制。第二,“旅游+”作用发挥不够。很多城镇仍然处于“+旅游”阶段,仅仅是将本地的优势产业与旅游联系起来,而旅游的带动作用还未发挥出来,以琼海市潭门镇为例,渔业仍是主导产业,仅作为游客的“海鲜供应区”,缺乏旅游设施和活动,“旅游+”效应不足,且产业层次相对较低,结构单一,产品的同质性严重。如“旅游+农业”都是采摘、吃农家饭等,业态创新不够,城镇旅游竞争力不足。因此,产业驱动模式的旅游就地城镇化还须通过完善旅游产业链和突出旅游带动作用,由此吸引游客,使人口聚集,增加旅游就业,促进旅游经济发展,改善当地人的生产和生活方式。

1.4 其他驱动模式

全域旅游驱动就地城镇化的其他模式还有区位驱动模式、创意驱动模式、消费驱动模式、活动驱动模式等。区位驱动模式主要适用于临近旅游资源区、交通便利的城镇,城镇本身不具备发展旅游业的条件,但是可以借助区位优势为附近的旅游资源区提供餐饮、住宿、休闲、购物、交通等服务,解决当地居民的就业和创收问题。海口市中心周边的西秀镇、灵山镇,陵水县本号镇(吊罗山国家森林公园脚下),琼海市中原镇(近高速路口,进入博鳌途经)等都可以发挥区位驱动效应。目前存在的主要问题是城镇的旅游基础设施不完善,难以担当旅游补给和旅游服务提供的重任。创意驱动模式一般适用于旅游资源较匮乏、市场和产业较薄弱的城镇,“无中生有”地开发旅游产品,发展旅游经济。在当前城镇旅游基础薄弱、资源和产业不足的情况下,创意驱动往往和资源驱动、产业驱动同时发挥效应,丰富城镇的旅游产品。海口市永兴镇冯唐绿园和文昌市冯坡镇创意性发展“旅游+农业”,打造航天主题农家乐、动物快跑开心农场等农业主题休闲度假区都是创意驱动的体现。这种模式最大的问题是创意的原创性不足以及与当地城镇的文化不相融合,同时还可能出现创意之名下的“旅游圈地”现象。消费驱动模式主要是以旅游购物为主,驱动旅游就地城镇化发展的模式,包括有特色农副产品、手工艺品等以及专门修建的有购物区的城镇,当前全域旅游发展形势下,其发挥效应往往受到产业驱动、区位驱动等因素的影响。如万宁市兴隆华侨农场奥特莱斯是消费驱动模式的体现,海口市龙桥镇的手工艺品、龙塘镇的雕刻艺术品,澄迈县福山镇的咖啡,儋州市光村镇的雪茄,定安县定城镇的仙沟小黄牛以及海南省四大名菜所在地都可启动消费驱动模式。消费驱动模式运转存在购物与旅游的衔接问题,缺少必要的旅游接待设施和旅游活动组织,单纯的手工艺品和农副产品等生产城镇很难成为旅游者旅游购物活动的目的地。活动驱动模式是城镇通过会展与赛事组织,吸引参会、参赛者以及观赛者、旅游者前来,促进旅游产业链形成的模式。琼海博鳌是典型活动驱动模式,万宁市和乐镇以赛龙舟促进龙舟渔家小镇建设,所尝试的也是这种模式。博鳌的成功经验显示,活动驱动须要有配套接待设施与强大的会议和赛事组织主体,这对其他活动驱动旅游就地城镇化的区域而言仍须完善。

2 全域旅游驱动就地城镇化的路径分析

路径分析可以解决全域旅游驱动就地城镇化具体到每种驱动模式应该如何去做的问题。结合对全域旅游驱动就地城镇化的典型模式与问题分析,绘制并分析基于资源驱动、政策与资本驱动、产业驱动、区位驱动、创意驱动、消费驱动、活动驱动的就地城镇化路径。

2.1 资源驱动型旅游就地城镇化路径分析

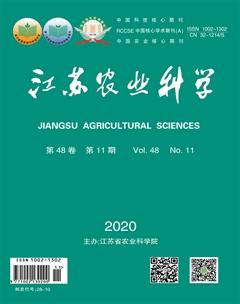

以旅游资源驱动就地城镇化要充分发挥因旅游资源吸引游客而产生的人口聚集效应,全域旅游发展使得城镇“养在深闺人未识”的旅游资源得以利用,通过合理规划与营销宣传吸引游客,游客数量的增加必将导致其对旅游设施和服务的需求增加,此时要发挥乡(镇)政府、乡贤等的领导和组织功能,一方面组织城镇居民自发开展旅游经营活动,另一方面积极招商引资,提高旅游设施和服务水平,满足游客需求。城镇居民自发开展旅游经营活动达到一定规模,获得相当收益后可以使村民的生产方式由农业生产转变为服务业生产;招商引资带来的旅游经营企业通过本地招工的形式解决了部分城镇居民的就业问题,城镇居民不用外出打工即能改变生产方式并实现就业留人。旅游设施和服务带动了当地旅游产业的发展、城镇居民生产方式的转变,提高了收入,并使其眼界开阔,从而对生活区域的医疗、教育等需求提高,经济收入的提高也使得乡(镇)基础设施完善成为可能,由此转变城镇居民生活方式,旅游环境的优化也能进一步吸引游客,从而实现良性循环,旅游城镇的形象得以树立,城镇经济发展,最终实现就地城镇化(图1)。

2.2 政策与资本驱动型旅游就地城镇化路径分析

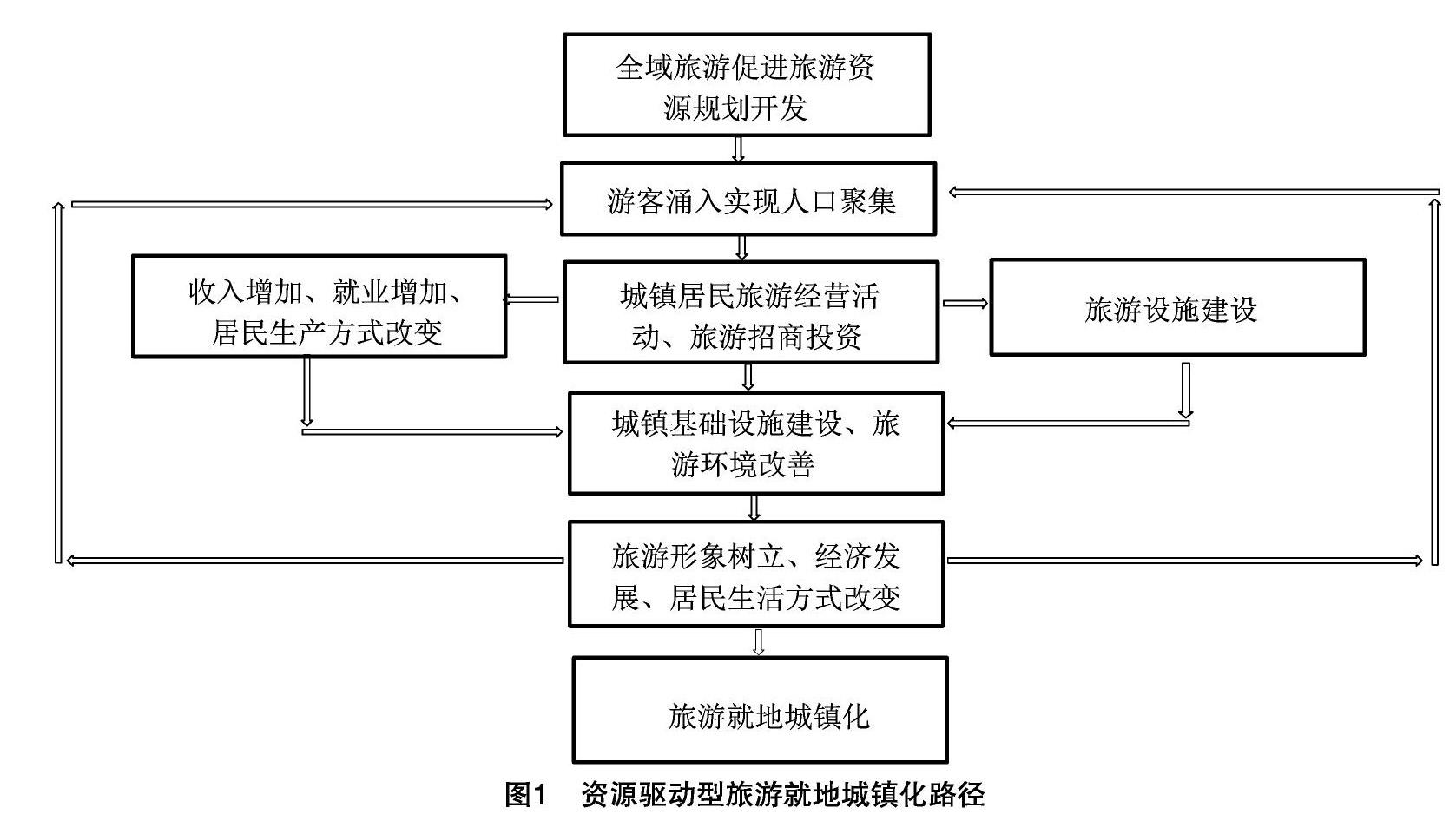

将海南省作为中国首个“省域全域旅游示范区”进行建设, 是对海南省旅游发展的政策支持,全域旅游等旅游发展政策对就地城镇化的驱动作用体现在国家、地方为发展旅游在税收、土地、资金、规划等方面给予的政策支持,产生的直接结果是税收降低,土地优惠等政策吸引大量民间资本注入,从而使得城镇建设具备资金保障、政策支持双动力。为发展全域旅游,在政策和资本驱动下往往是城镇基础设施和旅游接待设施建设先行,城镇环境得到美化,有旅游资源的区域旅游资源得以规划开发,旅游资源稀缺的区域通过创意、投资等形式开发旅游产品,由此带来旅游产业发展。旅游者的到来增加了城镇人口,旅游产业发展带动了城镇经济发展、拉动了城镇人口就业,改变了村民原有以农业生产为主的生产方式。同资源驱动型后期路径一致,旅游经济效应带来村民生活方式的转变,旅游产业持续发展,吸引更多的资金投入,旅游就地城镇化实现(图2)。

2.3 产业驱动型旅游就地城镇化路径分析

全域旅游所产生的产业驱动包括旅游产业发展以及“旅游+”“+旅游”的产业融合。城镇通过旅游产业发展和产业融合实现经济增长,经济增长一方面带来资本的注入,另一方面吸引外来人才,加上居民因就业得到保证以及收入增加而不再外出打工,实现城镇人口的聚集和人口结构的变化。旅游产业发展和产业融合本身即能带来居民生产方式的改变,农业、渔业、手工业与旅游的融合使得居民的生产方式由第一、第二产业向服务业转变。城镇基础设施、旅游接待设施建设,环境美化一方面因产业发展和产业融合实现,一方面生产方式向服务业转变后,因服务的增值性使得居民收入增加,收入增加后居民对生活环境的要求提高,对休闲度假的需求提高也会带来城镇设施和环境的优化。产业驱动下居民的生活方式因生产方式和城镇生活条件的改变逐渐和城市居民趋同,从而实现就地城镇化(图3)。

2.4 其他驱动型旅游就地城镇化路径分析

全域旅游发展使得能够利用区位驱动、创意驱动、消费驱动、活动驱动发展旅游的城镇数量增多,这些城镇实现就地城镇化的路径具有一定的相似性,起步于资本投入下的旅游服务设施建设,区位驱动型一般建旅游住宿、餐饮设施、旅游交通设施等;创意驱动型一般建人造旅游景观、旅游娱乐设施等;消费驱动型主要建旅游购物中心;活动驱动型主要建设旅游会议和赛事场所。当创意驱动、消费驱动和活动驱动初现成效,游客人数增加,停留时间变长后,相应的旅游住宿、餐饮设施等也会相应扩建。这些驱动力发挥作用须要借助资本的力量。旅游服务设施完善,旅游者的可进入性增强,游客数量增加,激发城镇居民从事旅游相关行业,改变城镇居民的生产方式,从而使居民收入增加。旅游服务提供和旅游活动举办带动了城镇旅游业的发展,也使城镇医疗、教育、休闲娱乐等基础设施的完善、相关服务的提供成为可能,进而改变居民的生活方式。城镇居民生产方式和生活方式改变后,外出打工愿望弱化,旅游发展吸引游客人数增多,人口聚集形成,从而实现就地城镇化(图4)。

3 小结

就地城镇化的实现有多种路径,因驱动主导因素的不同,就地城镇化实现路径也具有一定的差异性。本研究基于海南省全域旅游发展的视角,探讨就地城镇化的开发模式和实现路径,发现全域旅游发展对就地城镇化建设具有重要意义,加强旅游对就地城镇化的驱动作用,实现的是旅游就地城镇化。全域旅游发展驱动就地城镇化的因素有资源、政策、资本、產业、区位、创意、消费、活动等,分别将其作为主导因素,形成资源驱动模式、政策和资本驱动模式、产业驱动模式、区位驱动模式、创意驱动模式、消费驱动模式、活动驱动模式等7种全域旅游驱动就地城镇化的典型模式,分析并绘制不同驱动模式下就地城镇化的开发路径。资源驱动模式下就地城镇化开发的关键是进行旅游资源的合理开发利用,并将资源开发与城镇基础设施建设相结合,借旅游资源开发改变城镇的生产和生活条件,实现人口聚集和城镇居民生产与生活改变的就地城镇化。政策与资本驱动模式下就地城镇化开发要加紧政策落实,实现资本投资的多元化,改变单一的地产投资模式,将吸引旅游者停留的旅游项目作为开发重点。产业驱动模式下就地城镇化的实现要构建旅游产业全价值链,发挥“旅游+”和“+旅游”的双重动力,加强对旅游驱动力的运用。区位、创意、消费、活动驱动模式下就地城镇化开发路径要利用优势条件,加大资本投入,扩大旅游接待和服务设施建设。

参考文献:

[1]史开国. 西部地区旅游资源开发与城镇化建设研究——以贵州省为例[J]. 贵州师范大学学报(社会科学版),2014(3):80-84.

[2]陈晓红,谭 宇. 就地城镇化对区域消费市场影响的实证研究[J]. 经济地理,2015,35(3):80-86.

[3]方世敏,张采青. 就地城镇化背景下乡村旅游产业融合研究[J]. 怀化学院学报,2015,34(1):29-34.

[4]何燕丽,陈 红,牛建农. 义乌农民就地城镇化的实践及启示[J]. 规划师,2015,31(增刊2):225-229.

[5]李志飞,曹珍珠. 旅游引导的新型城镇化:一个多维度的中外比较研究[J]. 旅游学刊,2015,30(7):16-25.

[6]潘雨红,孙 起,孟卫军,等. 中国西南山区旅游村镇就地城镇化路径[J]. 规划师,2014,30(4):101-107.

[7]许 婵,吕 斌,文天祚. 基于电子商务的县域就地城镇化与农村发展新模式研究[J]. 国际城市规划,2015,30(1):14-21.

[8]张本效,陈嫩华. “美丽乡村”建设与就地城镇化的“临安经验”[J]. 社会建设,2014,1(2):61-69.

[9]胡恒钊,文丽娟. 中国农村“就地城镇化”:发展态势、影响因素及路径选择——以广东、江西、湖北、四川四省为分析案例[J]. 湖北行政学院学报,2015(5):88-91.

[10]晓 慧. 以“美丽乡村”创建引领“就地城镇化”发展——澄迈:挖掘特色资源创建“海南范本”[J]. 世界热带农业信息,2015(10):9-11.

[11]曹 蓉. 关于推进就地城镇化的思考——以四川省巴中市为例[J]. 中共乐山市委党校学报,2015,17(3):67-69.

[12]山东社会科学院省情研究中心课题组就地城镇化的特色实践与深化路径研究——以山东省为例[J]. 东岳论丛,2014,35(8):130-135.

[13]陈晖涛. 农村特色产业与农村就地城镇化:互动关系与实现路径[J]. 福建农林大学学报(哲学社会科学版),2016,19(5):29-33.

[14]卢 红,杨永春,王宏光,等. 农业与服务业协同推动的“就地城镇化”模式:甘肃省敦煌市案例[J]. 地域研究与开发,2014,33(5):160-164,170.

[15]左光之,赵粒栋. 互聯网时代以旅游业为助推的乡村就地城镇化发展模式探索——以临沧市凤庆县诗礼乡古墨村为例[J]. 智能城市,2016(4):226.

[16]叶 松,吴 迪. 新型农业科技创新对就地城镇化促进作用研究[J]. 科学管理研究,2016,34(6):97-100.

[17]李小静,赵美玲. 农村产业融合推动就地城镇化发展探析[J]. 农业经济,2017(11):83-85.肖鹏南,木合塔尔·艾买提,李若瑄,等. 湖北省耕地资源承载力及粮食用地需求分析[J]. 江苏农业科学,2020,48(11):326-332.