基于临床流调的慢性萎缩性胃炎发病危险因素研究*

曹 阳,顾巍杰,杨德才,刘 晏,朱春梅,刘国萍

(1. 上海中医药大学基础医学院 上海 201203;2. 上海市中医医院 上海 200071)

慢性萎缩性胃炎是消化系统常见的疑难病症[1],因其存在一定的癌变概率而备受学术界关注。现阶段西医对其缺乏有效的治疗手段,而中医药治疗则具有独特优势,能在有效缓解症状的同时逆转胃粘膜的病理变化[2]。现代医学界,对慢性萎缩性胃炎的具体病因及发病机制尚不明确,但一致认可是多因素共同作用的结果[3]。因此,筛选慢性萎缩性胃炎主要发病危险因素显得十分有必要,探索和筛选出最主要的危险因素,可为预警模型的构建提供基础,同时,也为慢性萎缩性胃炎的防治提供现实依据。

1 资料和方法

1.1 病例来源

病例来自于2016年9月-2018年2月期间,在上海中医药大学附属岳阳医院、龙华医院、市中医医院消化科门诊、住院部及胃镜检查室进行胃镜检查的患者。本研究采用课题组前期开发的中医脾(胃)系问诊信息采集系统、TF-I 型中医舌面诊断一体仪、BOXI 型脉象仪对慢性萎缩性胃炎患者的中医四诊信息进行客观化采集,共对507 例慢性萎缩性胃炎患者进行信息采集,其中危险因素完整的有效样本454例。

1.2 纳入标准

本研究的纳入标准:①以胃脘部不适为主要症状的患者;②符合慢性萎缩性胃炎病理诊断标准的患者;③签署知情同意者。

1.3 排除标准

本研究的排除标准:①精神疾病或伴其他系统重度疾病的患者;②语言表达存在问题,对叙述病情有困难的患者;③病理诊断不明确或临床病例资料不完整的患者;④未获得知情同意或拒绝配合的患者。

1.4 西医诊断标准

西医诊断标准参照2017年中华医学会消化病学分会公布的《中国慢性胃炎共识意见》[4],参考慢性萎缩性胃炎的胃镜和病理学诊断标准。

1.5 研究方法

1.5.1 采集方法

本研究在文献检索的基础上[5,6-19],归纳慢性萎缩性胃炎可能的发病因素,整理制作成慢性萎缩性胃炎危险因素调查表,共包括个体遗传、情绪、生活习惯、饮食偏好、饮食习惯、相关病史六个部分,共23项信息。运用慢性萎缩性胃炎危险因素调查表采集患者的发病相关因素。于当日采样医院的胃镜室获取患者的胃镜报告,待活检粘膜经病理科诊断后,通过调阅电子报告获取病理学诊断结果,最后将病理学诊断结果录入至信息采集系统中。

1.5.2 数据处理方法

根据调查表制作成EPI DATA 文件,本研究将调查结果录入至EPI DATA 的数据库中,最后将数据整理后导出至SPSS 21.0进行分析。

1.5.3 统计分析方法

本研究采用病例对照研究方法,病例组纳入454例危险因素信息完整的慢性萎缩性胃炎样本,对照组运用随机数字表法从数据库1374 例慢性非萎缩性胃炎样本中随机选取1/3,最终纳入458例危险因素信息完整的慢性非萎缩性胃炎样本为对照组。本研究运用频数分析、秩和检验对危险因素进行单因素分析,运用Logistic回归对初筛结果进行逐步分析,最终筛选出主要的危险因素。

2 结果

2.1 性别构成、年龄分布分析

本研究共纳入样本912 例,其中病例组慢性萎缩性胃炎454 例,对照组慢性非萎缩性胃炎458 例。从性别构成来看,病例组男性136 例(占29.96%),女性318例(占70.04%);对照组男性142例(占31.01%),女性316例(占68.99%)。如图1所示。

图1 两组患者性别构成分布

经统计学分析两组患者性别构成无显著差异(P>0.05),结果如表1所示。

表1 两组患者性别构成比较结果

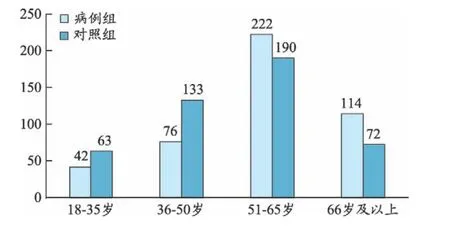

从年龄段来看,病例组18-35岁42例(占9.25%),36-50 岁76 例(占16.74%),51-65 岁222 例(占48.89%),66 岁及以上114 例(占25.11%);对照组18-35 岁63 例(占13.76%),36-50 岁133 例(占29.04%),51-65 岁190 例(占41.48%),66 岁及以上72 例(占15.72%)。结果如图2所示。

图2 两组患者年龄分布情况

经统计学分析病例组50 岁以上的人群分布显著多于对照组(P<0.01),结果如表2所示。

表2 两组患者年龄分布比较结果

2.2 身体质量指数、家族史分析

在体重指数调查中,病例组患者身体质量指数(BMI)平均为22.72± 3.76,对照组患者BMI 指数平均为22.47 ± 3.41,病例组平均BMI 指数略大于对照组,但两组BMI 指数无显著差异(P>0.05)。结果如表3所示。

在家族史的调查中,病例组有胃癌家族史的患者100 例(占22.02%),对照组有胃癌家族史的患者76 例(占16.59%),经统计学分析病例组有胃癌家族史的患者显著多于对照组(P<0.05)。结果如表4所示。

表3 两组患者BMI指数比较结果(±s)

表3 两组患者BMI指数比较结果(±s)

Z值BMI指数22.72±3.7622.47±3.4122.59±3.59 P值病例组对照组合计-0.7830.433

表4 两组患者有胃癌家族史人数比较结果

2.3 情绪分析

在患者情绪调查中,病例组有情绪焦虑的患者278 例次(占61.23%),情绪急躁的患者177 例次(占38.99%),情绪抑郁的患者62 例次(占13.66%);对照组有情绪焦虑的患者259 例次(占56.55%),情绪急躁的患者193例次(占42.14%),情绪抑郁的患者32例次(占6.99%)。结果如图3所示。

图3 两组患者不良情绪人数分布情况

经统计学分析,病例组情绪抑郁的患者显著多于对照组(P<0.05)。病例组中情绪急躁的患者少于对照组,情绪焦虑的患者多于对照组,但无统计学差异(P>0.05)。结果如表5所示。

表5 两组患者不良情绪人数比较结果

2.4 生活习惯分析

在不良生活习惯的的调查中,病例组患者长期饮浓茶的有176 例次(占38.77%),长期喝咖啡的有144例次(占31.72%),长期饮酒的有55 例次(占12.11%),长期吸烟的有54 例次(占11.89%);对照组患者长期饮浓茶的有164 例次(占35.81%),长期喝咖啡的有111 例次(占24.24%),长期吸烟的有23 例次(占5.02%),长期饮酒的有21 例次(占4.59%)。结果如图4所示。

图4 两组患者不良生活习惯人数分布

表6 两组患者不良生活习惯人数比较结果

经统计学分析,病例组中长期吸烟和长期饮酒的患者显著多于对照组(P<0.01)。病例组中长期饮浓茶和长期喝咖啡的患者多于对照组,但无统计学差异(P>0.05)。结果如表6所示。

2.5 饮食习惯分析

在不良饮食偏好调查中,病例组患者常吃高糖高脂食物的有376 例次(占82.82%),常吃高温加工食物的有281 例次(占61.89%),常吃辛辣食物的有262 例次(占57.71%),常吃生冷食物的有260 例次(占57.27%),常吃腌制食物的有216 例次(占47.58%);对照组患者常吃高糖高脂食物的有356 例次(占77.73%),常吃高温加工食物的有232 例次(占50.66%),常吃辛辣食物的有230 例次(占50.22%),常吃生冷食物的有229 例次(占50.0%),常吃腌制食物的有162例次(占35.37%)。结果如图5所示。

经统计学分析,病例组中常吃高温加工食品、常吃辛辣食物、常吃腌制食物以及常吃生冷食物的患者显著多于对照组(P<0.05)。病例组中高糖高脂饮食的患者多于对照组,但无统计学差异(P>0.05)。结果如表7所示。

图5 两组患者不良饮食偏好人数分布

表7 两组患者不良饮食习惯人数比较结果

在不良饮食的习惯调查中,病例组患者进餐速度偏快的有406 例次(占89.43%),常吃隔夜菜的有224例次(占49.34%),经常饱食的有198 例次(占43.61%),长期饮食不规律或不吃早餐的有62例次(占13.66%);对照组患者进餐速度偏快的有416 例次(占90.83%),经常饱食的有194 例次(占42.36%),常吃隔夜菜的有192 例次(占41.92%),长期饮食不规律的有30例次(占6.55%)。结果如图6所示。

图6 两组患者不良饮食习惯人数分布

经统计学分析,病例组中饮食不规律、吃隔夜菜的患者显著多于对照组(P<0.05)。病例组中经常饱食人数多于对照组,但无统计学差异(P>0.05)。结果如表8所示。

表8 两组患者不良饮食习惯人数比较结果

2.6 相关病史分析

在相关疾病史的调查中,病例组患者有HP 感染史217例次(占47.79%),有服用非甾体类药物史77例次(占16.96%),有肿瘤指标升高史的12 例次(占2.64%);对照组有HP 感染史89 例次(占19.43%),有服用非甾体类药物史63 例次(占13.76%),有肿瘤指标升高史的10例次(占2.18%)。结果如图7所示。

图7 两组患者相关疾病史人数分布

经统计学分析,病例组中有HP 感染史的患者显著多于对照组(P<0.01)。病例组中有服用非甾体类药物史和肿瘤指标升高史的患者多于对照组,但无统计学差异(P>0.05)。结果如表9所示。

表9 两组患者相关疾病史人数比较结果

2.7 慢性萎缩性胃炎发病危险因素筛选结果

为了探索慢性萎缩性胃炎最主要的危险因素,综合上述单因素分析的筛选结果,最终确定12个危险因素作为逐步Logistic 回归的自变量,包括:年龄50 岁以上、长期吸烟、长期饮酒、常吃辛辣食物、常吃高温加工食品、常吃生冷食物、常吃腌制食物、饮食不规律、常吃隔夜菜、胃癌家族史、HP 感染史。具体赋值情况如表10所示。

选择逐步向前回归法(Entry=0.05/Removal=0.1/CI=95%)对12个变量进行多因素分析,最终得到HP感染史、长期饮酒、长期吸烟、常吃高温加工食品、常吃腌制食物、年龄7个变量P 值均小于0.05,可认为有统计学意义。输出优势比,包括其估计值的95%置信区间。结果如表11所示。

表10 慢性萎缩性胃炎危险因素变量定义及赋值

表11 慢性萎缩性胃炎Logistic回归分析结果

图8 慢性萎缩性胃炎Logistic回归危险因素筛选结果

按照各自的OR 值大小排序,结果发现HP 感染史(OR = 3.691,95%CI:2.697-5.052)是慢性萎缩性胃炎最主要的危险因素,其次是情绪抑郁(OR = 2.226,95%CI:1.388-3.698),长期饮酒(OR = 2.031,95%CI:1.148-3.592),长期吸烟(OR = 1.881,95%CI:1.071-3.303),年龄50 岁以上(OR = 1.630,95%CI:1.381-1.924),常 吃 高 温 加 工 食 品(OR = 1.629,95%CI:1.217-2.180),常吃腌制食物(OR = 1.510,95%CI:1.115-2.044),结果如图8所示。

3 讨论

现代医学对慢性萎缩性胃炎的发病机制目前尚未阐明,但学界普遍认为是多因素作用下的结果。探索本病的发病因素,对慢性萎缩性胃炎预防和早期治疗有着重要意义。本研究通过文献检索归纳了23个可能的危险因素,为了充分考虑自变量之间的相互作用,排除混杂因素的干扰,采用单因素分析和Logistic回归的方法,最终筛选出了7个慢性萎缩性胃炎相对重要的危险因素,包括1个感染因素、1个情志因素、1个年龄因素、2个生活习惯因素、2个饮食习惯因素。

3.1 感染因素

《三因极一病症方论*九痛叙论》说“若十二经络外感六淫,则其气闭塞,郁于中焦,气与邪争,发为疼痛”,提示中焦疾病与感受外邪有关。京都共识指出,HP 胃炎是一种感染性疾病,慢性萎缩性胃炎的发生与Hp感染密切相关[20]。

本研究通过OR 值排序,发现有幽门螺杆菌感染史的患者相对危险度最高,提示HP 感染是萎缩性胃炎最重要的危险因素。正常情况下,胃壁有保护屏障能抵御各种微生物的侵袭,但幽门螺杆菌是唯一能够突破胃壁抵御机制的致病菌。HP 通过粘附素与上皮细胞连接在一起,分泌过氧化物歧化酶和过氧化氢酶,抵抗中性粒细胞的杀伤作用,通过尿素酶水解尿素产生氨,在菌体周围形成“氨云”保护层,以抵抗胃酸的杀灭作用[21]。

不同毒株的HP 致病能力不同,危害最大的是I型有毒株,其含有“致病岛”基因,能编码产生细胞毒素和空泡毒素,引起细胞发生空泡化、细胞凋亡、细胞骨架重排、甚至细胞死亡等形态学改变,导致宿主出现严重的炎症反应[22-23]。持续HP 感染可以引起胃黏膜细胞代谢改变,引发萎缩性胃炎,肠上皮化生,异型增生等胃黏膜癌前病变[11-13]。

3.2 情志因素

本研究发现,慢性萎缩性胃炎患者有情绪焦虑和抑郁的人群要多于慢性非萎缩性胃炎,其中情绪抑郁更是相对重要危险因素。《素问*六元正纪大论》说:“木郁发之,民病胃脘当心而痛”,提示情绪抑郁,肝气郁结,气机升降不利是胃脘痛的重要原因。现代研究指出持续强烈精神刺激,过度紧张焦虑、精神郁抑都可诱发和加重溃疡,并可能导致癌变[24]。

有学者提出,心理因素→内分泌和脑神经介质改变→机体免疫功能下降→疾病发生的机制[25]。本研究第一部分发现情绪抑郁是慢性萎缩性胃炎患者重要症状信息,进一步说明了不良情绪与本病的发生密切相关。

3.3 生活习惯因素

吸烟和饮酒是慢性萎缩性胃炎发病的重要原因。《医学正传*胃脘痛》说:“致病之由,多由纵恣口腹,喜好辛酸,恣饮热酒煎煿……故胃脘疼痛。”提示饮酒会导致胃痛病。酒精可以破坏胃黏膜表面的粘液层,引起黏膜充血、肿胀和糜烂,导致胃炎、胃溃疡甚至胃出血。饮酒危险程度与剂量和浓度有关。一般认为饮烈性酒的危险度高于饮低度酒,高浓度酒会损伤胃黏膜,使黏膜细胞发生改变而导致胃癌发生[26]。需要注意的是,虽然啤酒中的酒精浓度一般不高,但啤酒中普遍存在亚硝胺,因此也会增加癌变几率[27]。

前列腺素能改善胃粘膜微循环,促进损伤部位粘膜的修复。有部分研究发现适度的低浓度乙醇可提高胃黏膜的前列腺素的水平,从而对胃黏膜起到保护作用,其具体的剂量反应关系还有待进一步研究[28-29]。吸烟会抑制前列腺素合成,使胃粘膜屏障破坏而引发胃炎。此外,烟草中含有的尼古丁能使胃粘膜下血管收缩、痉挛,致粘膜缺血、缺氧,胃粘膜血流量减少,造成粘膜萎缩[30]。尼古丁还能使幽门括约肌松弛运动功能失调,导致胆汁反流。反流至胃内的胆汁可破坏胃粘膜屏障,造成粘膜糜烂和炎症的反复发生[31]。

3.4 年龄因素

《内经》云“女子五七,阳明脉衰,面始焦,发适堕”“男子六八,阳气衰竭于上,面焦,发鬓颁白”。说明随着年龄的增加,脏腑的生理功能也会随之衰退。研究显示,年龄越大,慢性萎缩性胃炎发病率越高。随着年龄增加,胃壁粘膜细胞逐渐衰老、免疫功能减弱,出现粘膜萎缩等组织病理学改变[32]。国际卫生组织调查发现在胃癌高发的东亚等地区,51-65 岁慢性萎缩性胃炎发病率达50%以上[33]。另有学者提出了“胃龄”的概念,认为相同年龄者的胃粘膜的衰老程度也可能不同,胃粘膜的细胞衰老程度可以通过端粒的长度进行测定,如果测定结果与实际年龄相差较大,趋向癌变的概率也就增加[34]。

3.5 饮食习惯因素

《三因极一病症方论*九痛叙论》:“饮食劳逸,触忤非类,使脏气不平,痞隔于中,食饮遁积,变乱肠胃,发为疼痛。”说明饮食不节容易损伤脾胃。2017年世界卫生组织将油炸等高温加工食品归入2A 类致癌物清单中。食物经高温加工后(如油炸、炙烤、烟熏),会破坏维生素,还会使蛋白质变性,产生多环芳烃化合物、杂环胺类物质。如果是富含脂肪和蛋白质的肉类经过高温加工后,脂肪焦化产生的热聚合反应与肉里蛋白质结合,会产生苯并芘等极强的致癌物质[35]。此外,经过高温加工的淀粉类食物中,还可以产生丙烯酰胺,一旦进入人体,将迅速被消化器官吸收,具有潜在的致癌作用[36]。这些致癌物对胃癌的发生有直接影响,加速萎缩性胃炎向胃癌发展的进程。

世界癌症研究基金会和美国癌症研究所的报告中指出食盐和腌制保藏食物的高摄入可能与胃癌的发生有关。在食物的腌制过程中,亚硝酸盐能与蛋白质分解产物胺类反应形成亚硝胺,亚硝胺在体内微粒体羟化酶作用下,经过一系列代谢,使细胞产生突变,是一种强致癌物[37]。此外,由于腌制食物需要大量的盐,高浓度盐可以刺激胃黏膜,导致壁细胞脱落,从而破坏胃黏膜屏障,从而诱发胃溃疡、萎缩性胃炎,甚至胃癌[38]。

本研究发现了慢性萎缩性胃炎的主要7个危险因素,按相对危险度排序依次是幽门螺杆菌感染史、情绪抑郁、长期饮酒、长期吸烟、年龄50 岁以上、常吃高温加工食品、常吃腌制食物。但在所有的致病因素中,上述结果只是危险程度较高的一部分,另有一些因素受临床流行病调查局限性的影响,未能被筛选出。如部分研究表明慢性萎缩性胃炎可能存在家族聚集性[39-41],但由于我国胃镜检查率低,相当一部分患者并不知晓自身患有萎缩性胃炎,尤其是老年患者。间接导致了被调查者无法获取准确的家族史信息。此外,有研究指出,胆汁反流可能与萎缩性胃炎存在关联[42],该影响因素虽有较明显的临床表现(如口粘、舌质红),但需内窥镜检查才能明确诊断。本研究数据来源于无创伤检测,故没有将此结果作为相关因素进行研究,但该影响因素可以通过部分临床表现(如口黏、舌质红)等体现。所以,在今后的研究中,以上问题有待进一步完善和修正。如通过积累有较好代表性的样本数据,加入更多灵敏度和特异度较强的指标,进一步扩大样本含量、调阅亲属的电子病历等措施,以提高研究准确性。

本研究对危险因素的调查和筛选,具有简便、无创、较准确、易操作、成本低、效率高的特点,对目标人群进行相关早期筛查,可提示高危因素,提供早期预警,有利于本病的有效预防及尽早诊断,继而有效的逆转胃黏膜萎缩或者肠化等病理状态,阻断其癌变趋势,并且对降低医疗花费,改善人民生活质量也有着重要价值。