缅怀保险精算教育前辈乌通元先生

谢志刚

一、先生走了

乌通元先生走了,2020年7月8日走的,享年98岁,高寿,善终。

先生的送别仪式安排在2020 年7 月10日下午3—4时,地点在上海龙华殡仪馆松鹤厅。笔者自己没有去龙华殡仪馆参加送别会,而是选择从当天3 点开始写这篇文字来记录和缅怀先生。

缺乏足够的准备时间,笔者只能以个人与乌通元先生工作交往的有限经历、从保险精算教育的视角、以“前辈”为主题,汇集一些零散记忆,借以缅怀先生。或许,这些材料能作为对其他同仁悼念乌通元先生文字的补充,比如高星先生早在2018年6月18日就写过的一篇较为详实的报道,题目是《无法精算人生的每一步脚印——记中国人保海外机构首席精算师乌通元》。

笔者称乌通元先生为保险精算教育前辈,有两层含义:其一是先生作为上海财经大学保险精算教育的前辈,其二是先生作为中国保险精算教育的前辈。

以下分别回顾这两层含义的具体内容。

二、上海财大保险与精算教育前辈

乌通元先生解放前曾就读于上海财经大学的前身——国立上海商学院,解放后又是上海乃至中国保险业界的资深专家,因此上海财经大学也十分敬重这位校友。1985年,上海财经大学率先在国内高校中恢复保险专业后,随即聘请乌通元先生担任该专业的兼职教师,从首届保险本科班开始,一直为各届同学讲授《人身保险》等专业课程,包括后来为研究生讲课。

▶图1 乌通元先生送别会现场,2020年7月10日下午3:47分,上海龙华殡仪馆

▶图2 乌通元先生的学生代表敬献花圈

而笔者是从1996 年末才开始加入上海财经大学做保险精算教师的,确确实实是乌通元先生的晚辈。

说来惭愧,笔者虽然到上海财经大学做了保险精算老师,但当时并没有见过“精算师”,只是听同事说起过,说中国保险业曾经有“两个半精算师”一说,其中李守坤早在1948年便因病离世了,另一个陶声汉先生已经在笔者开始讲授保险精算的两年前(1994年)过世,现在只剩下“半个”了,就是经常来给师生做讲座和指导学生的乌通元先生。

初来乍到的我,当然不能错过见到乌先生的机会,不能错过他的每一次讲座。

至今还清楚记得第一次听他讲座的内容,印象最深的是,他以自己的真实工作经历为例,告诫同学们说话和写文章必须严谨认真,不能随便,特别用到他自己的亲身经历做例子。他在一次会议发言(或是文字表述)中提到“中国的保险业务从1958 年起暂停,直到1981年才恢复”,结果这话受到上级领导的严厉批评,因为这不符合事实,事实是只有中国大陆或内地的保险业务暂停,海外业务并没有暂停,一直持续至今。乌通元先生说,为了这个疏忽,他曾多次做过检讨。

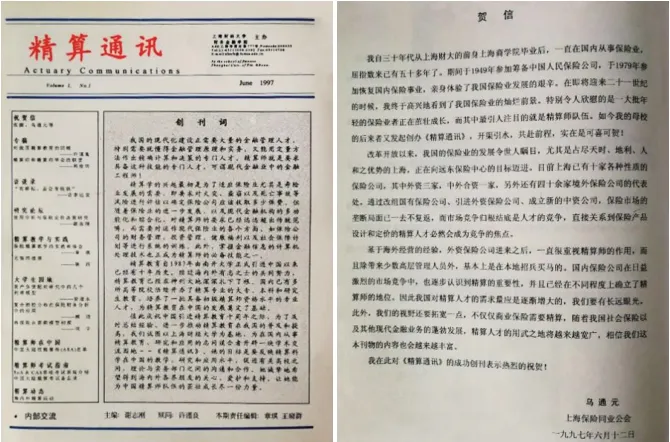

▶图3 《精算通讯》创刊号封面和乌通元先生的贺信

这次讲座,尤其是这个例子让我很受教育,更对乌通元先生的人品和学风肃然起敬。实际上,不是他不知道人保一直持续经营着海外业务,只是说话或文字表达时稍有疏忽而已,但他却十分自责,并敢于将这件事道出来作为教育后辈的生动材料。言传身教,给我留下了极深的印象。

几个月之后,我向乌通元先生汇报了与系里几位同事合作策划促进上海财经大学保险精算教育发展的计划,包括准备创办国内第一本精算教育刊物《精算通讯》,先生十分高兴,对我大加鼓励,还答应为《精算通讯》创刊号题写祝贺辞。1997 年6 月,首期《精算通讯》如期面世,乌通元先生特意写了贺信。

还有另一件印象极深的事,是乌通元先生指出了我做事不够严谨认真。

事情的发生是在2000—2002年期间,背景是我从1999 年开始探究中文“精算师”这个词是啥时候出现的,或者说是谁把英文Actuary这个词翻译成“精算师”的,经过一番探究之后,我得出结论认为,“精算师”这个词是改革开放后从中国台湾经香港传到中国大陆的。但我不太放心这个结论,就去请教乌通元先生。结果,乌通元先生告诉我,他解放前在上海就听说过“精算师”这个词。这让我十分惊讶,又十分汗颜,以至于我随后又花了很长时间和很大的功夫去探究这个问题,直到近几年,才将比较靠谱的结论及其调查过程发表在《保险研究》(《中国精算的早期历史——从“Actuary”到“精算师”》,《保险研究》2016 年第8 期)和《上海保险》(《小题大做:调查“精算师”术语的来历》,《上海保险》2019年第2期)。

但乌通元先生当时的提醒起到了重要作用,也是对我的一种教育。

总之,站在上海财经大学保险精算教育的角度说,乌通元先生是我的前辈,一个教育和提携过我的前辈。

三、中国保险精算教育前辈

保险精算教育,并非从高校开始,而是从业内开始的,特别是从1981年我国恢复国内保险业务后开始的。

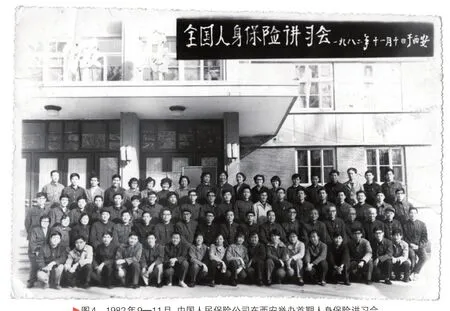

在我国保险界,常有“黄埔一期”的说法,那是指中国人民保险公司于1982 年9—11 月在西安(小寨饭店)组织举办的首期人身保险讲习会,参加这个讲习会的学员,随后几乎都成为了保险业内骨干和领军人物,或者说成为了改革开放后第一代“保险人”。为了给这个讲习会配备最好的老师,中国人民保险公司从上海分公司抽调了乌通元先生和蔡仲镒先生去讲授包括寿险精算在内的人身保险相关内容。

为什么安排乌通元先生和蔡仲镒先生去讲授人身保险课程呢?因为乌通元先生是“半个精算师”啊,而且一直在人保工作,而当时还健在的陶声汉先生,早在1953年便离开人保转至学校从事教学工作,1958年又调至福建省建工学校任教,直至1965年退休(1980年改为离休)才回到上海定居。

也正是由于这个背景,乌通元先生从1983 年起开始兼任人保总公司海外业务的签字精算师,并为国内培养精算人才做了大量的推动工作。至于蔡仲镒先生,他当时相当于乌通元先生的徒弟,也年轻许多。

顺便说一下,“两个半精算师”这种说法的来源和具体含义比较模糊,或许是提出此说法者不够内行。其实,如果只是站在中国人民保险公司及其前身中国保险公司的角度看,“两个”精算师或许可以指陶声汉和李守坤,如果站在整个中国保险业的视角看,那么现在已经知道解放前通过庚款奖学金赴美留学、学习精算、参加精算资格考试、获得准精算师资格并回国服务的第一代海归精算师,共有三位,他们是陈思度、陶声汉和李守坤,但陈思度在1949 年去了香港,后来移居美国,并于1981年病逝。如果不考虑海外精算师协会的会员资格而只看实际从事精算工作的中国人,那么陈思度在华安合群保险公司的前一任精算师——从剑桥大学数学系毕业的周大纶先生应该是第一位华人精算师。无论如何,笔者认为,将乌通元先生算作“半个精算师”毫无问题,因为他确实担任了中国人民保险公司海外业务的签字精算师,至于“半个”的含义,可能是相对于三位海归精算师的资历而言,尤其是乌通元先生当年在上海商学院和厦门大学所攻读的主要是会计学而非保险学,后来从事精算主要是工作需要。因此,“两个半”只是坊间一种说法而已,并不严谨。

其实,当时的人保还有沈才伯先生等人,其所掌握的精算技术也是十分领先的。

1998年,上海市保险学会设立精算专业委员会,乌通元先生应邀担任专委会的顾问,笔者当时作为专委会副主任,也经常与先生有交流。此外,笔者与乌通元先生还一同在上海市总工会的职工互助保险基金会里做过几年顾问,也常有机会与先生见面聊天,并受到教育和启发。

总之,站在中国以及上海保险业的角度,乌通元先生仍是我们的前辈,更是值得后辈们学习的楷模。

四、“半个精算师”的启迪

乌通元先生走了,但他的音容笑貌还会留在包括笔者在内的许多同仁心里,一直缅怀,并带给我们许多启迪。

对笔者而言,乌通元先生是我见过的第一位被称为“半个”精算师的前辈,无论这种坊间说法是否恰当,无论前面的“两个”具体指谁和谁,我觉得这“半个”的含义具有特别的意义。

从这“半个”精算师的身上,笔者已经真切地感受到了许多精算工作者应该具备的品格:朴实谦虚,认真严谨,踏踏实实工作,决不投机取巧。这“半个”精算师的工作经历,还带给我们诸多思考:国内保险业务可以暂停二十多年,海外业务为什么不暂停呢?海外业务为什么需要签字精算师,每一个签字所对应的责任是什么?

▶图4 1982年9—11月,中国人民保险公司在西安举办首期人身保险讲习会

▶图5 1998年,上海市保险学会成立精算专业委员会,聘请乌通元先生为专委会顾问,图为学会秘书长陈德斌先生向乌通元先生颁发聘书

或许,乌通元先生这“半个”,还可以启迪今天的年轻精算工作者读懂另外“半个”精算师的含义,从而获得对精算和精算职业的完整理解。

比如对于今天的保险精算教育,尤其是资格考试,“国内业务”已经暂停多年了,“海外业务”却持续发展着,那么,前者会暂停到什么时候,它与后者又是什么关系,对行业的健康发展有何影响,等等。读懂的人多么,行动的人有么?

逝者如斯夫,不舍昼夜。

谨以此文缅怀我们的前辈,乌通元先生!