广西瑶族地区留守中小学生心理健康调查研究

毛小玲 黄绍旭 韦金玲 王欢欢

【摘要】本研究以广西瑶族地区部分中小学校的瑶族留守学生为研究对象,选用心理健康诊断量表(MHT)施测,并在施测过程中收集相关信息,论述瑶族地区留守中小学生心理健康的主要影响因素及相应的教育对策。

【关键词】瑶族地区 留守中小学生 心理健康

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2020)25-0014-04

广西瑶族人口数占广西全区总人口的3.06%,占全国瑶族人口的60%以上。[1]俗话说:岭南无山不有瑶。瑶族群众长期居住在大山之中,由于交通不便、信息传递相对闭塞,经济文化等方面也相对落后,他们与外界接触较少,平均受教育程度偏低,加上教育资源匮乏,硬件设施落后,“读书无用论”或“读书无望论”在瑶族地区影响较深,其中有将近一半的瑶族人只接受过小学教育或根本没有接受过学校教育。[2]随着经济的快速发展,部分瑶族群众开始向外寻求发展,由此出现了瑶族留守中小学生。在如此大环境下成长的瑶族留守中小学生,其心理健康状况值得我们关注。

一、研究方法

本研究采用横断研究的方式,选用心理健康诊断量表(MHT)进行问卷施测,施测时长是40分钟。测试完成后,主试回收问卷并对数据进行录入整理,选用SPSS22.0软件对数据进行分析,得出调查结果。

二、研究对象

本研究选取的研究对象是广西贺州市瑶族地區的两所小学和三所初中的瑶族学生,对两所小学四至六年级、三所初中七至九年级的瑶族学生进行问卷施测,其中小学阶段共发放问卷350份,留守小学生有120人;初中阶段发放问卷223份,留守初中生有95人。

三、研究结果

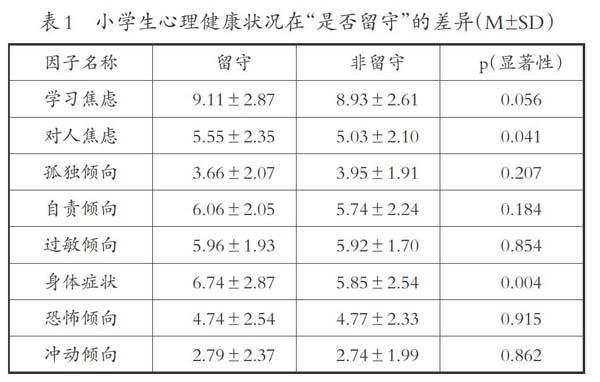

本研究选用心理健康诊断量表(MHT)进行施测,其中包含学习焦虑、对人焦虑、孤独倾向、自责倾向、过敏倾向、身体症状、恐怖倾向和冲动倾向8个因子,笔者对留守与非留守的瑶族中小学生进行差异性检验,结果如表1所示。独立样本t检验结果显示:瑶族小学生孤独倾向、自责倾向、过敏倾向、恐怖倾向和冲动倾向这5个维度中在“是否留守”上无显著差异;对人焦虑和身体症状这两个维度,在“是否留守”上存在显著差异;学习焦虑这一维度,在“是否留守”上存在临界线差异。

如表2所示,独立样本t检验的结果显示,瑶族中学生孤独倾向、自责倾向、过敏倾向、恐怖倾向、对人焦虑、身体症状和冲动倾向,这7个维度在“是否留守”上无显著差异,学习焦虑这一维度在“是否留守”上存在临界线差异。

如表3所示,瑶族的留守小学生和非留守小学生,在有心事时主要向谁倾述的问题上,留守小学生主要向在家的人(包括父母)倾述,非留守小学生主要向在家的人(包括父母)、同学以及对自己倾述。

如表4所示,瑶族的留守小学生和非留守小学生,在学业上遇到困难主要向谁求助的问题上,留守小学生主要向教师、同学求助,其次是自己解决,最后向亲人求助。非留守小学生主要向同学求助,其次向教师求助或自己解决,最后才求助亲人。

如表5所示,留守小学生对于父母外出打工的态度,及父母亲外出打工回家时自己的心情,有63.9%的留守小学生表示支持或很支持自己的父母外出打工,不支持或很不支持的占15.9%。对于父母亲打工回家时的心情,留守小学生表现出高兴和很高兴的心情状态占78.5%。

打工回家时的心情”统计表

如表6所示,在留守小学生希望父母多久联系自己一次,及父母亲外出打工对自己最大影响的问题上,40.5%的留守小学生希望一周以内父母能够主动联系自己;有34.7%的留守小学生希望父母每天都联系自己,不过也有10.7%的人表示无所谓;有48.8%的留守小学生表示,父母外出打工对自己最大的影响是生活上没有人照顾,有32.2%的人表示孤单时没人聊天,其余学生表示学习上没人指导监督或者在其他方面受到影响。

如表7所示,留守中学生和非留守中学生在有心事的时候主要向谁倾述的问题上,35.8%留守中学生主要向同学倾述,其次是21.1%的人写信或写日记,向父母倾述的比例最少,仅占11.6%;37.9%非留守中学生主要向同学倾述,有27%的人是写信或写日记,有13.8%的人向父母倾述。

如表8所示,留守中学生和非留守中学生,在学业上遇到困难主要向谁求助的问题上,58.9%留守中学生主要向同学求助,有20%的人找教师求助,仅有2.1%的人找亲人求助;51.1%非留守中学生主要向同学求助,有24.7%的人找教师求助,仅有2.3%的人找亲人求助。

如表9所示,留守中学生对父母外出打工的态度,及父母亲外出打工回家时自己的心情问题上,60%留守中学生表示支持和很支持,25.3%的人表示无所谓,有14.7%的人表示不支持或很不支持;对于父母亲打工回家时的心情,68.4%留守中学生表示高兴和很高兴,有24.2%的人感觉一般,有7.4%的人表示没感觉。

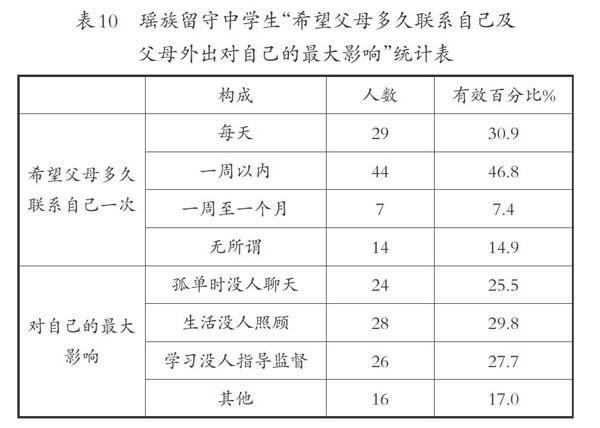

如表10所示,在留守小学生希望父母多久联系自己一次及父母亲外出打工对自己的最大影响问题上,46.8%留守中学生希望父母可以在一周之内联系自己一次,有30.9%的人希望每天都能联系,有7.4%的人希望一周至一个月联系一次,但也有14.9%的人表示无所谓;对于父母亲外出打工对自己的最大影响,“孤单时没人聊天”“生活没人照顾”“学习没人指导监督”的学生所占比例差不多。

四、研究分析

(一)“是否留守”对瑶族小学生心理健康的影响分析

独立样本t检验分析结果显示,瑶族小学生对人焦虑和身体症状这两个维度在“是否留守”上存在显著差异,学习焦虑这一维度在“是否留守”上存在临界线差异,而且这三个维度的平均分表现为留守小学生比非留守小学生要高,因此,父母陪伴的缺失在一定程度造成留守儿童心理抵抗能力降低[3]。瑶族居民长期居住在瑶山深处,与外界接触相对较少,大多性情温和,极少与人争执敌对。瑶族学生也秉承这一特点,在与一般朋友或者陌生人交往过程中,瑶族学生都比较谨慎,防范意识较强。小学生年龄偏小,而父母长期在外,其内在安全感稍弱于非留守小学生,焦虑与抵抗心理高于非留守小学生。在学习方面,虽然留守与非留守小学生在遇到学业困难时,向亲人求助的比例最少,但是实际上非留守小学生更多时候得到父母亲的监督和指导,而留守小学生无法与之相比,他们会存在较多的学习焦虑。

(二)“是否留守”对瑶族中学生心理健康的影响分析

独立样本t检验分析结果显示,瑶族中学生学习焦虑这一维度在是否留守上存在临界线差异,其他7个维度无显著差异,但留守中学生除了自责倾向的均分比非留守中学生略低以外,留守中学生其他7个维度的均分都高于非留守中学生。自升入初中之后,学生的学业压力普遍提高,留守中学生很少获得父母亲的指导与监督,加上留守中学生所需承担的家务量远大于非留守中学生,他们的学业压力会高于非留守中学生。而在其他维度上,留守中学生的均分普遍高于非留守中学生,原因可能在于留守中学生较难得到父母亲心理上的支持,有些留守中学生的父母从他们小时候就开始外出工作,一年时间里只见了几次面。留守中学生渴望父母亲的关爱需求较难得到满足,信任感和安全感相对缺失,不利于心理的健康发展[4]。加上青春期中学生正处于心理断乳期,渴望独立,自我意识高涨,但是缺乏正确的自我认知,且缺少父母亲在身边指导与关心,加上偏远地区学校的心理健康教育相对缺乏,留守中学生更容易出现各种心理问题。[5]

(三)“有心事向谁倾述”问题的分析

表3和表7统计结果显示,“在有心事向谁倾述”的问题上,留守小学生主要向在家的人(包括父母)倾述,非留守小学生除了向亲人或父母倾述,也向自己的同学倾述,这正好与“留守小学生与非留守小学对焦虑存在差异”相吻合;留守中学生和非留守中学生有心事时,主要向同学倾述和通过写信、写日记的方式进行自我宣泄,两者无明显差异,相对小学生而言,中学生的心智更成熟。

(四)“遇到学业困难向谁求助”的问题分析

表4和表8统计结果显示,留守小学生和非留守小学生遇到学业困难时,主要向老师和同学寻求解决学业问题的方法。通过前期调查可知,瑶族学生父母亲的文化程度普遍不高,以小学学历或初中学历为主,瑶族地区父母亲帮助对孩子学业存在困难,但有一定的监督力度;留守中学生和非留守中学生遇到学业困难时主要向同学、老师求助为主,自己解决的也占不小比例,中学生的求知欲、学习能力和自主学习意识都比较高,除了懂得向外界寻求帮助以外,自己也有较高的自我解决学业问题的意识和能力。

(五)“留守学生对父母亲外出打工的态度及打工回家时的心情”的分析

表5和表9统计结果显示,留守小学生和留守中学生对父母外出打工的支持态度超过60%,瑶族地区经济发展滞后,这主要受所居住的自然环境影响所致,当地居民留在居住地工作较难获得丰厚的经济收入,而父母外出打工的家庭经济条件相对较好,因此孩子对父母外出打工能够接受和理解;父母亲外出打工回家时,留守小学生和留守中学生主要表现出高兴的情緒,占比分别是78.5%和68.4%,这不仅仅是血浓于水的亲情体现,而且也得益于孩子的理解,及父母亲外出打工给孩子创造了更好的生活与学习环境。

(六)“留守学生希望父母多久联系自己及父母外出对自己的最大影响”分析

表6和表10统计结果显示,留守小学生和留守中学生比较希望父母亲能够每天或一周以内联系自己,占比分别是75.2%和77.7%,由此可以直观地看出,孩子内心很希望能够多与父母亲联系,这与他们对父母亲外出打工的态度和回家时的心情相一致;留守中小学生感觉父母亲外出打工对自己最大的影响,都是孤单时没人聊天、生活没人照顾和学习没人指导监督,这些是留守儿童共同面临的现实困难,这也是家庭、学校和社会亟须合力解决的问题。

五、教育建议

(一)配置通信设备,实现家长与留守学生的可视沟通

留守学生与父母亲之间最大的距离是现实的空间距离,面临的最大挑战是不能经常见面交流,相关部门应想方设法把这个空间距离缩短,如给有留守学生的中小学校配备一定数量的智能手机或平板电脑,学校申请公用微信或QQ号码,开放特定时间给留守学生与他们的父母亲进行视频联系,这种间接性的面对面交流,能够给留守学生与父母亲增加互动和了解,促进彼此理解。

(二)开设青少年心理健康教育讲座或亲子活动

留守中小学生处于心智发展的关键期,学校开设主题鲜明的青少年心理健康教育讲座,或邀请家长参加亲子活动,让学生和家长共同学习,既增进亲子互信,也让孩子与家长学会运用恰当的沟通方式。如若外出务工家长未能到校参加相关活动或讲座,学校也可以通过家校通平台向家长传送相关知识,请家长及时与孩子沟通交流,同时反馈相关信息给学校。

(三)引进心理健康教育专职教师,或派送本校教师接受心理健康知识培训

中小学心理健康教育与其他科目教学差异很大,但在新时代背景下,加强中小学校的心理健康教育工作势在必行,特别是留守学生居多的瑶族地区中小学校,更加需要加强心理健康教育教学,积极培育学生良好的心理品质。因此,中小学校要主动引进心理健康教育专职教师,推荐本校教师参加教育部门组织的心理健康教育培训班,通过培训习得先进的心理健康教育理念与教学方法。

(四)因地制宜支持当地居民创新创业、增设就业岗位

父母亲因为生计等客观因素外出务工,是导致留守学生产生的根本原因,相关部门要根据当地自然环境、经济状况和文化特色,打造出具有瑶族地区特色的经济创收产业链,努力增设就业岗位,并鼓励当地居民自主创业,把更多外出务工的父母吸引回家,从源头上阻断留守现象的发生。

【参考文献】

[1]闭俏丽.广西瑶族地区中小学教育特色发展的问题及对策研究[D].重庆:西南大学,2013

[2]雷湘竹.广西瑶族女童教育问题的社会性别分析[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2014(4)

[3]冯靖雄.留守儿童心理健康问题及应对策略[J].心理月刊,2020(3)

[4]李铿,王威,赵文莉,蒋霞.甘肃农村留守初中生心理健康与人格特征的关系[J].中国健康心理学杂志,2016(10)

[5]龙艳.广西少数民族地区农村留守儿童心理健康状况的实证研究[J].柳州师专学报,2008(4)

注:本文系2015年度广西教育科学“十二五”规划课题“瑶族留守儿童心理健康状况与教育对策的研究——以广西贺州为例”(项目编号:2015ZMJ018)的研究成果。

作者简介:毛小玲(1980— ),女,四川富顺人,助理研究员,硕士研究生,研究方向为心理健康;黄绍旭(1992— ),壮族,广西上林人,硕士研究生,研究方向为贫困心理和学习心理;韦金玲(1994— ),女,壮族,河池南丹人,大学本科学历,研究方向为职业教育基本理论和管理;王欢欢(1993— ),女,黎族,海南省人,大学本科学历,研究方向为心理健康。

(责编 杨 春)