科学课堂如何促进学生的深度探究

俞旭

摘要:探究活动是科学学科重要的学习方式。以《空气能占据空间吗》一课教学为例,说明引导学生开展深度探究的教学策略:核心问题的确定要注重唤醒与联结,探究活动的改进要突出体验与有效,知识内容的内化要明晰本质与变式,学习结果的外显要强调迁移与应用。

关键词:小学科学探究活动《空气能占据空间吗》

探究活动是科学学科重要的学习方式。如今,很多科学教师在教学中也非常注重探究活动,期望通过探究活动帮助学生获取知识、发展能力。但很多时候我们会发现,科学课堂即使有了探究活动,看起来也非常热闹,但“探究”之后学生也只是交流“奇特”的现象,而对现象的分析、结论的得出缺乏思考。究其原因,我认为,这是学生的探究还浮于表面,没有深度。那如何促进学生的深度探究?我觉得,可通过确定核心问题、改进探究活动、内化知识内容、外显学习结果等来实现。本文以教科版小学科学三年级上册《空气能占据空间吗》一课的教学为例,具体说明。

一、核心问题的确定:注重唤醒与联结

学生进入课堂之前不是一张白纸,而是带着经验的。对于所学新知,他们有自己的观点和想法,有些经验是与新知一致的,有些经验是与新知有认知冲突的。教师首先要做的就是唤醒学生的已有经验,特别是学习新知所需要的经验,然后将新知与已有经验进行有效的联结。这样的教学才能使学生的学习更有根基、更能蓬勃生长。

空气跟其他物质一样能占据空间吗?这个问题对于三年级的学生来说,会存在一些争议。学生在一年级曾经用“占据空间”去理解形状,通过在盒子里放入螺母、木块、乒乓球等物体的探究来理解“占据空间”。对于看得见、摸得着的物体能占据空间,学生是容易理解的,但对于看不见、摸不着的空气也会占据空间,学生理解起来是存在一定难度的。

本节课,教材直奔主题,通过预测“倒扣在水中的杯子内的纸团会湿吗”,聚焦“空气能占据空间吗”。显然,这缺乏对学生已有经验的唤醒。对此,这样开展教学:首先,通过往瓶子里装沙子(固体)和水(液体)来唤醒学生“沙子和水是可以占据空间的”的已有經验;然后,通过“这个瓶子没有装沙子和水之前,是什么占据了空间?”这一问题引导学生说出各自的想法和判断。学生谁也说服不了谁,于是就自然引出了本节课的课题,亦即本节课探究的核心问题——“空气能占据空间吗”,同时也使学生对“占据空间”这一描述有了一定的知识联结。

二、探究活动的改进:突出体验与有效

探究是通过相关的观察和实验活动进行的。要使学生进行深度探究,应让学生经历、体验活动过程。这就要求教师在确定了探究的核心问题之后,将其融入具体的活动中——活动不能过难或者存在学生跨不过去的障碍,即保障活动的体验性;也不能过于简单或者只让学生按部就班地操作,即保障活动的有效性。

本节课,教材设置了“杯子内放纸团倒扣压入水中”的探究活动(如图1),意在让学生通过探究发现纸团没有湿,从而去寻找原因,通过漂浮物(如泡沫)的位置发现杯子里没有水,只有空气,所以纸团不湿。从实际的教学效果来看,一方面,由于三年级的学生动手操作能力还不是很高,操作要求又有些复杂,导致学生过于关注操作而忽视了探究活动的观察和思考;另一方面,纸团放在杯

图1

底,倒扣时容易掉落,有些学生探究时不注意竖直向下压杯子,容易出现纸团被弄湿的状况,使得探究活动很难继续下去。

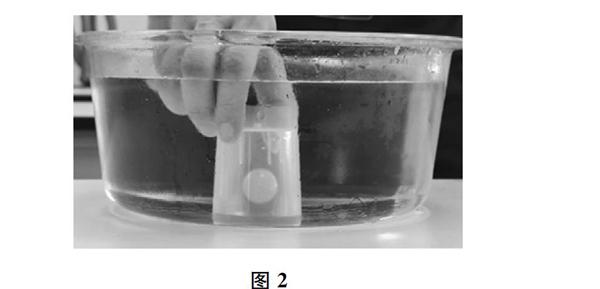

为了提升探究活动的体验性,基于学生的年龄特点,紧紧围绕核心问题“空气能占据空间吗”,对探究活动加以改进,将教材中的“纸团为什么不湿”的探究活动,改为小塑料球位置变化的探究活动:如图2所示,把杯子倒扣,罩着小塑料球竖直压入水中。学生会发现,小塑料球在倒扣杯子的底部,杯子里边没有水,只有空气。由此,得出“空气占据空间”。

图2

为了提升探究活动的有效性,在学生开始探究前增加两个环节:玩小塑料球和猜测小塑料球的位置。玩小塑料球就是要让学生知道小塑料球是始终浮在水面上的,小塑料球的位置就是水面的位置,从而为学生后面有效完成探究活动做好知识铺垫。猜测小塑料球的位置是一种前测,便于教师了解学生现有的认识水平、主要有哪些观点和想法,并基于学生现有的观点、想法引导学生开展更为有效的探究。学生对于小塑料球的位置主要有三种观点:球在上面,因为竖直向下压杯子,水会进入杯子里,球就随着水面浮上来了;球在下面,因为杯子里有空气,空气把水往下压,球就随着水面落下去了;球在中间,因为杯子里有空气,但总觉得下面的水会进来一些,所以球应该在中间。对此,学生急切地想要去探究小塑料球究竟在哪个位置。而带着验证猜想意味的探究活动显然是更加有效的。

三、知识内容的内化:明晰本质与变式

要实现深度探究,重要的是使学生通过探究知道事物的本质属性,全面把握事物的内在联系,通过本质推导出若干变式,再通过变式更好地把握本质。当然,要使学生把握本质,不是靠教师把结论直接告诉学生,而是靠学生自己主动去探究与思考,归纳、总结、质疑……

本节课,学生通过小塑料球位置变化的探究活动知道了空气能占据空间,为了使学生更好地把握知识的本质,就需要让学生多方位、多角度地去思考和理解。在学生“压杯”的探究活动后,围绕小球位置的变化进一步补充两个拓展探究活动,帮助学生内化所学的知识内容。

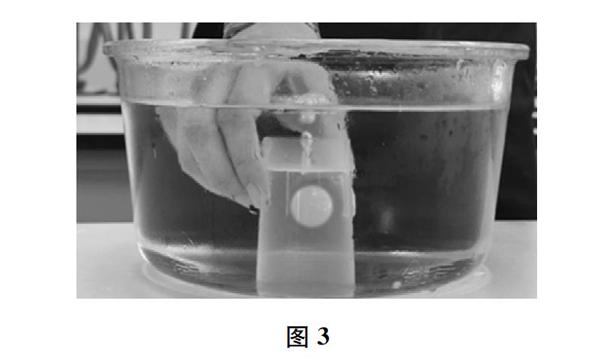

第一个探究活动是“怎样让小球上来”。基于刚才的研究结果“空气把水挤出去了,空气占据空间,球在下面”,学生展开了激烈的讨论——“只要让水进入杯子,球就上来了。”“可以把杯子斜一点,让空气出去一些,球就会上去一点。”“把杯子底部开一个洞,让空气出来,水就会占据空间,球就会上来。”……讨论完成后,教师引导学生通过实际操作(如图3,在杯子底部开洞)验证自己的猜想。

图3

第二个探究活动是“怎样再让小球下去”。经过前面的探究活动,学生会很自然地猜想:要使小球下去,就要让杯子里的水下去;要让杯子里的水下去,可以让空气再次进入杯子里。于是,学生想到了用嘴巴吹气、用注射器或打气筒打气等方法,并进行了验证(图4所示为学生用打气筒打气使小球再次下沉的操作),从而进一步明晰“空气能占据空间”这一结论,内化于学生的认知结构中。

图4

四、学习结果的外显:强调迁移与应用

明晰知识本质与变式其实就是实现知识内容的内化,而迁移与应用就是实现学习结果的外显。就学习的过程而言,首先是内容的内化,然后是结果的外显。所以,迁移与应用不仅仅是检验学习的一种手段,更是学习的一种重要方式,它有利于学生的认知由间接到直接、由抽象到形象。

本节课,在学生内化了“空气能占据空间”这一结论后,让学生通过解释“纸团不湿”和“瓶内气球吹不大”两种现象,进行迁移与应用,外显学习成果。

教师首先进行引导:“同学们,对于‘空气能占据空间吗,教材又是如何探究的呢?请看书上的探究步骤,自己试着做一下,看看能得到什么结果。”这里,将教材中的探究活动后置,作为学生直接迁移的学习素材。接着,提出应用所学进行“瓶内气球吹不大”的探究活动,请班级里力气最大的学生来吹瓶子里的气球,结果该生脸都憋红了也不能把气球吹大;其他学生跃跃欲试,结果连试几个人都做不到。教师引导学生结合刚刚的小球浮沉系列探究活动思考:瓶内有空气占据了空间,所以气球怎么也吹不大;要把气球吹大,可以在瓶子底部开一个洞,因为开洞后吹气球的过程中,空气会被挤出来,空间就让出来了,气球也就能吹大了。学生应用本节课所学有效解释并解决了这一迁移探究问题。