血清同型半胱氨酸、叶酸、抗凝血酶Ⅲ在髂总静脉狭窄合并下肢深静脉血栓中的应用价值

迟国庆,王 斌,史瑞娜,宋文杰

(航天中心医院 外周血管介入科,北京100049)

髂总静脉狭窄亦称为Cockett综合征,目前普遍认同的发病机制与其特殊的解剖特点有关,左髂总静脉于第4-5腰椎椎体右前方汇入下腔静脉,其前方右髂总动脉跨越而过,当后方腰椎存在生理性前突,动脉自身的搏动又使其不断与静脉发生摩擦,静脉长期处于压迫塌陷状态,静脉内皮细胞发生炎性改变,最终导致血管腔内粘连,发生狭窄或闭塞性病变,造成下肢静脉瓣膜功能不全、浅静脉曲张,甚至下肢深静脉血栓形成(DVT)[1,2]。而这类病人下肢深静脉血栓的发病较为隐匿,一旦发病可引发肺栓塞,继而危及患者的生命安全。在欧盟6个主要国家,症状性的静脉血栓栓塞症(VTE)发生例数每年大于100万,34%患者表现为突发致死性肺栓塞(PE),59%患者直到死亡仍未确诊,只有7%患者在死亡之前明确诊断[3]。还有部分患者VTE的临床症状不显著,延误诊断可增加并发症及后遗症的发生,50%的DVT患者最后会发展为血栓后综合征(PTS),它可以显著影响患者的生活质量,甚至导致病人死亡[4]。因此寻找具有预测髂总静脉狭窄合并下肢深静脉血栓发生的指标具有重要的临床价值,以往多数文献认为同型半胱氨酸、叶酸、抗凝血酶Ⅲ与DVT的形成有关[5,6],但三者能否预测髂总静脉合并DVT的发生,相关研究还很少。因此本研究对同型半胱氨酸(Hcy)、叶酸和抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)在髂总静脉狭窄合并下肢深静脉血栓早期诊断中的应用价值进行探讨,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年1月-2019年1月我院收治的120例髂总静脉狭窄患者为研究对象。依据患者是否发生下肢深静脉血栓,将患者分为DVT组(n=60)和无DVT组(n=60)。下肢深静脉血栓的诊断参考中华医学会2012年制定的《深静脉血栓形成的诊断和治疗指南》中的相关标准[7],即:(1)临床表现为突发患肢疼痛、肿胀,活动后加重,抬高患肢减轻。(2)血浆D-二聚体水平在500 μg/L以上;(3)经多普勒超声检查或静脉造影检查确诊。DVT组男28例,女32例;年龄39-82岁,平均(50.21±6.26)岁;无DVT组男26例,女34例;年龄34-80岁,平均(49.23±7.05)岁。两组性别、年龄等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本次研究经医院医学伦理委员会批准。

1.2 纳入排除标准

纳入标准:(1)所有病人均行下肢静脉造影提示髂总静脉狭窄>50%,符合髂总静脉狭窄诊断,未行手术治疗;(2)合并下肢深静脉血栓患者纳入标准为:①符合下肢深静脉血栓形成的诊断标准;②发病时间为2周内。样本排除标准:(1)既往诊断易栓症或既往存在血栓病史。(2)近3月内大手术或创伤史。(3)恶性肿瘤病史。(4)患有凝血功能异常相关疾病。(5)有心、肝、肾等严重原发性疾病;(6)服用抗凝药物治疗。(7)资料不全者。

1.3 研究方法

所有受检者为清晨在肘静脉采血3份。1份置于黄色BD分离胶管中,室温静置30 min后3 000 r/min离心10 min分离血清,采用免疫比浊法用于同型半胱氨酸检测,仪器为AU5800。1份采用化学发光法测定血清叶酸含量,仪器为DXI 800;另1 份置于蓝色枸橼酸钠抗凝管中(含109 mmol/L的枸橼酸钠,与血浆1:9抗凝),3 000 r/min离心10 min分离血浆,用于AT-Ⅲ的检测。AT-Ⅲ的检测使用Instrumentation Laboratory公司生产的ACL TOP 700全自动凝血分析仪,分别采用免疫透射比浊法和发色底物法,试剂盒来自Instrumentation Laboratory公司。检测过程中严格执行质量控制程序,所有标本均在室内质控在控的情况下完成,所有检测项目参加全国临床检验中心的室间质评成绩合格。

1.4 统计学方法

2 结果

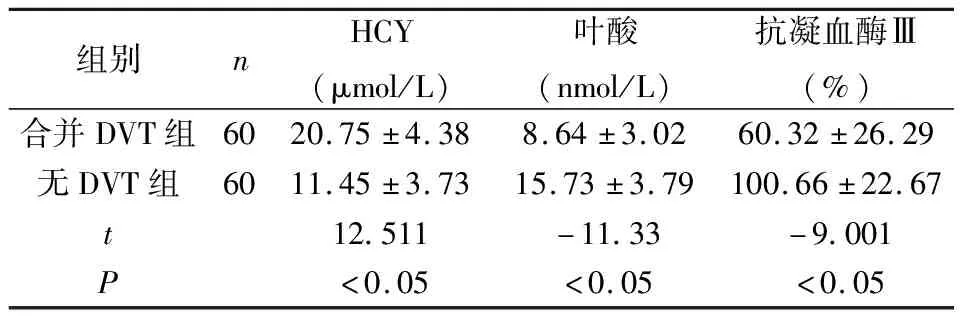

2.1 两组 Hcy、叶酸、抗凝血酶Ⅲ情况比较

DVT组血清Hcy水平明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。叶酸及抗凝血酶Ⅲ水平低于对照组,两组间的差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组 Hcy、叶酸、抗凝血酶Ⅲ水平比较

2.2 两组Hcy、叶酸、抗凝血酶Ⅲ水平的相关性分析

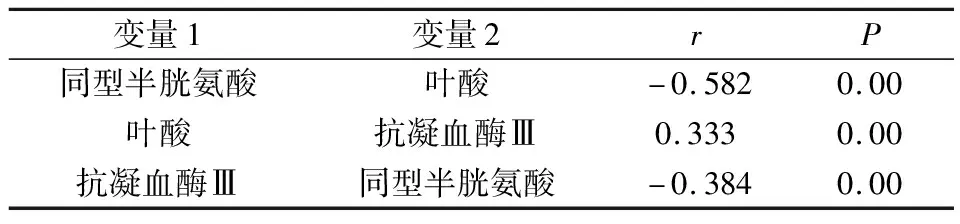

2.2.1简单相关分析 同型半胱氨酸水平与叶酸、抗凝血酶Ⅲ呈负相关,r值分别-0.582、-0.384,相关性有统计学意义(P<0.01),叶酸与抗凝血酶Ⅲ呈正相关,相关性有统计学意义(P<0.01),见表2。

表2 两组Hcy、叶酸、抗凝血酶Ⅲ水平的简单相关分析

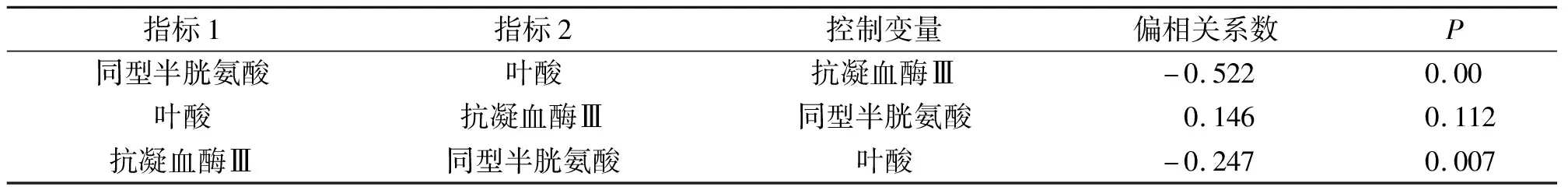

2.2.2偏相关分析 简单相关分析可知,同型半胱氨酸水平受叶酸和抗凝血酶Ⅲ水平的影响,叶酸水平受抗凝血酶Ⅲ水平的影响。多元线性偏相关分析结果显示,在调整了其他变量的影响后,同型半胱氨酸水平与叶酸、抗凝血酶Ⅲ水平之间存在负相关性,偏相关系数分别为-0.522、-0.247,两者间存在统计学意义(P<0.01)。而叶酸水平与抗凝血酶Ⅲ水平间的相关性无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组Hcy、叶酸、抗凝血酶Ⅲ水平的偏相关分析

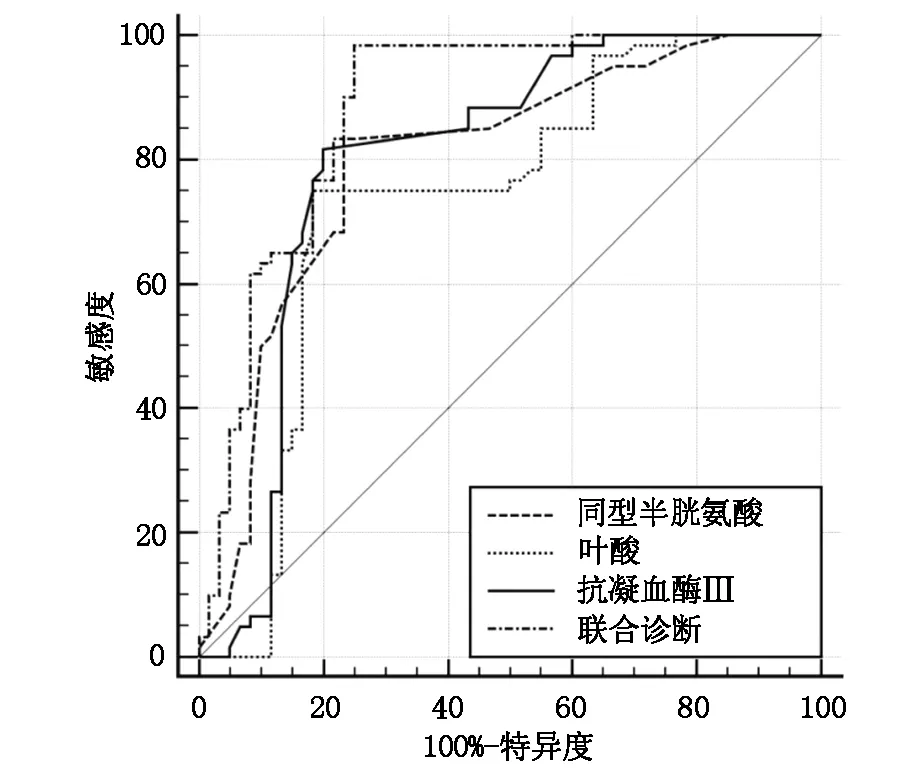

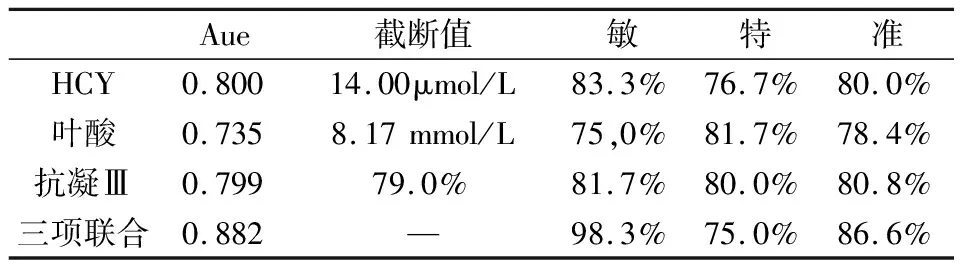

2.3 同型半胱氨酸、叶酸、抗凝血酶Ⅲ在髂总静脉狭窄合并下肢深静脉血栓中的ROC 曲线分析将DVT组的同型半胱氨酸、叶酸、抗凝血酶Ⅲ的数据进行灵敏度和特异度的分析,绘制ROC曲线,见表4、图1。

图1 Hcy、叶酸、抗凝血酶Ⅲ在诊断下肢深静脉血栓形成中的效能

表4 诊断髂总静脉狭窄合并下肢静脉血栓

联合诊断分别与同型半胱氨酸、叶酸、抗凝血酶Ⅲ比较的面积差异为0.082、0.146和0.082,差异有统计学意义(P<0.01),同型半胱氨酸、叶酸、抗凝血酶Ⅲ之间曲线下面积差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

髂总静脉狭窄的主要临床表现为下肢水肿、皮肤溃疡及浅静脉曲张等,当髂静脉轻度狭窄时往往无明显症状,当狭窄超过50%正常静脉直径时可造成远端静脉腔内压力增高,血流速度减慢、滞留,进而导致下肢深静脉血栓的形成[8]。部分髂总静脉狭窄病人起病隐匿,极易合并下肢深静脉血栓形成,部分以肺栓塞为首发表现,严重威胁病人生命健康,对于这类病人,能否通过相关指标预测下肢深静脉血栓形成的发生,早期筛查,早发现早治疗,对于降低该病的致死致残率具有重要临床意义。而同型半胱氨酸、叶酸、抗凝血酶Ⅲ均为静脉血栓形成的高危因素,对于血栓的发生具有重要的预测价值。因此本研究通过对Hcy、叶酸、抗凝血酶Ⅲ在髂总静脉狭窄合并下肢深静脉血栓的病人进行探讨,研究上述指标对髂总静脉狭窄合并下肢深静脉血栓的病人的诊断价值。

本研究发现,DVT组同型半胱氨酸水平高于无DVT组,邹文卫[9]的研究也证实了血清Hcy的水平与下肢深静脉血栓的发生发展密切相关。Hcy对内皮细胞具有毒性作用,进而可破坏内皮细胞,还可通过硫基内酯引起血栓素和前列腺素的形成,促进血小板聚集和增强凝血因子V的活性,从而发挥促凝血作用[10]。总之,Hcy的致栓作用主要与Hcy损伤内皮细胞、活化血小板、激活凝血因子和抑制纤溶系统等密切相关,是血栓形成的独立危险因素[11]。这也与本研究结果一致。本研究还发现低叶酸水平与DVT的发生存在相关性。叶酸广泛分布于绿叶植物和动物性食品中。人体摄入的叶酸经代谢转化为5-甲基四氢叶酸单聚谷氨酸,在亚甲基四氢叶酸还原酶(MTHFR)催化下,经叶酸代谢循环参与体内甲基的合成[12]。当体内叶酸缺乏或MTHFR活性降低时,5-甲基四氢叶酸生成减少,导致血浆Hcy转化率降低,Hcy在体内堆积,损伤管壁内皮细胞,影响凝血与抗凝之间的平衡。而且动物模型实验观察到,短期和长期的叶酸治疗能显著抑制apo E小鼠激光诱导血栓的形成,且这一作用并不依赖于其降低同型半胱氨酸的作用机制[13]。这也说明了证明体内叶酸的缺乏通过多种机制引起下肢深静脉血栓的发生。抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)是一种重要的抗凝物质,占人体总抗凝血能力的75%,它起着重要的抗凝调节作用。抗凝血酶原减少可引起凝血功能异常,导致血栓的形成[14]。抗凝血酶还具有抗炎的功能,通过抗凝作用以及直接与血管内皮细胞作用的方式发挥抗炎作用[15]。抗凝血酶缺乏患者发生静脉血栓的风险明显增加,在已知的遗传易栓因素中,是健康人的5-20倍,同时抗凝血酶缺乏患者在无其他后天危险因素的情况下发生VTE的危险性也较高[6]。本研究也发现抗凝血酶Ⅲ减少与下肢静脉血栓形成存在密切联系,抗凝血酶Ⅲ减少的病人血栓发生风险明显升高。

本研究的单变量分析提示三者之间存在相关性。同型半胱氨酸水平与叶酸水平之间存在负相关性。叶酸在Hcy代谢中发挥重要作用,低叶酸水平不仅通过增加血Hcy水平,影响Hcy的代谢,而且可能通过其他机制,增加DVT发生的危险性[16]。这也有本研究结果一致。本研究也发现血中抗凝血酶Ⅲ与同型半胱氨酸的存在负相关性,但是两者相关性的报道很少,还有待于深入分析。

有研究发现,单项检测生物标志物对DVT的诊断效能有限,联合检测可提高对DVT的诊断灵敏度和特异度[17]。因此本研究同时采用联合检测方法进行分析研究。本研究中ROC曲线提示同型半胱氨酸、叶酸、抗凝血酶Ⅲ在下肢静脉血栓的的诊断中的ROC曲线下面积分别为0.800、0.735、0.799,三者曲线下面积均>0.5,说明在髂总静脉狭窄的病人中,上述指标对下肢深静脉血栓的发生均有诊断价值。采用MedCalc软件比较单独指标(Hcy、叶酸、抗凝血酶Ⅲ)和联合诊断模型的对于疾病的诊断价值是否有差异,联合诊断模型与同型半胱氨酸、叶酸和抗凝血酶Ⅲ的曲线下面积的差异分别为0.082、0.146和0.082,差异有统计学差异(P<0.05),表明联合诊断模型优于单独指标用于诊断疾病。而对三个单独指标之间的AUC进行比较,我们发现三者之间均没有显著差异(P>0.05)。但是本研究为单中心回顾性研究,样本量偏少,存在一定偏倚,结果仍需结合临床大样本来进一步探究上述指标与髂总静脉狭窄合并下肢深静脉血栓形成之间的关系。

综上所述,在髂总静脉狭窄患者中,下肢深静脉血栓的发生与血清同型半胱氨酸、叶酸、抗凝血酶Ⅲ水平有关,三者可作为评估患者发生DVT的重要指标,具有重要的诊断价值,联合检测可提高对合并静脉血栓病人的诊断能力。上述指标可作为髂总静脉狭窄合并下肢深静脉血栓的早期筛查指标,从而及时采取有效的措施,避免及减少静脉血栓栓塞症的发生,对于疾病的预防和后续治疗具有重要临床价值。