少数民族贫困地区旅游扶贫绩效评估体系研究

蒋焕洲 潘祖科 陈江华 等

摘要:乡村旅游是少数民族贫困地区一项重要的扶贫产业,是推进民族地区乡村振兴的新动能,愈来愈受到政府和学术界的关注,然而,民族地区旅游扶贫绩效究竟如何、又如何来评估成为旅游扶贫管理面临的新问题。本研究运用AHP与改进的熵值法,从生态环境、社会进步、经济发展和精神文化4个维度21项指标构建了民族地区旅游扶贫绩效评估体系。以贵州黔东南苗族侗族自治州为研究对象,研究表明:黔东南州旅游扶贫成效最显著的是生态环境功能团,其次为社会进步功能团,经济发展功能团较好,精神文化功能团绩效较弱,贫困人口的精神文化状况胁迫旅游扶贫效益。在此基础上,提出了少数民族贫困地区旅游扶贫绩效提升的对策建议,以期为少数民族地区可持续旅游扶贫管理提供有益的参考。

关键词:旅游扶贫绩效;评估体系;AHP层次分析;旅游益贫;少数民族贫困地区

中图分类号: F592.7;F323.8文献标志码: A文章编号:1002-1302(2020)13-0001-06

收稿日期:2020-02-28

基金项目:贵州省科技厅资助项目(编号:黔科合J字LKK[2013]18号)。

作者简介:蒋焕洲(1965—),男,贵州天柱人,硕士,教授,主要从事人文地理、旅游地理研究。E-mail:937597105@qq.com。贫困问题是一个世界性的难题,一直以来世界各国都在积极探索各具特色的反贫困之道,而旅游开发与反贫困问题已愈来愈受到政府和学界的关注[1]。近年来,我国少数民族贫困地区积极利用蕴藏丰富的旅游资源优势,实施旅游扶贫产业开发战略取得了显著成效,使得旅游开发成为了民族贫困地区扶贫攻坚的中坚力量。然而,旅游扶贫对民族贫困地区也可能带来过度文化入侵、激化主客矛盾、破坏生态环境等消极效应。因此,如何科学客观评估旅游扶贫的综合效益,成为关乎少数民族贫困地区可持续旅游脱贫战略面临的一个迫切现实问题。

国外旅游扶贫理论最早追溯至旅游对接待地经济社会发展的作用、意义及负面影响的研究,但重心均不是贫困问题。至1999年PPT概念的提出,旅游扶贫研究才真正开始[2];国外旅游扶贫研究主要集中在旅游对贫困人口的影响、贫困人口参与和受益机制、PPT战略等[3]。近年来,国内旅游扶贫日益受到业界的重视,尤其是欠发达民族地区更是将其作为一种脱贫攻坚的主要手段[4]。以民族文化旅游资源为载体的村寨旅游也成为一种特殊的扶贫手段,在民族区域旅游产业发展实践中取得了良好的效益[5-6]。毕燕等在民族地区生态环境保护的基础上,通过对桂西北旅游扶贫开发进行研究,提出了大力开发本土民俗文化旅游资源,加强自然生态景区的管理和建设,以旅游扶贫的方式带动地方经济发展的策略[7]。李益敏等对怒江峡谷旅游扶贫的优势、劣势资源和机遇进行了分析,提出怒江旅游发展应以乡村生态旅游为目标,开发特色旅游扶贫产品、发挥政府引导和扶持作用的思路[8]。向延平以武陵源世界自然遗产为例,采用Delphi法和AHP法建立旅游扶贫绩效评价指标体系,通过模糊分析法评价了武陵源世界自然遗产旅游扶贫绩效[9]。何誉杰从体验经济着眼,结合旅游扶贫和生态农业旅游的研究现状,提出体验型生态农业旅游能使农村贫困人口真正受益,并阐述了体验型生态农业旅游的社会经济意义[10]。林明水等以南方红壤丘陵山地生态脆弱区472个旅游扶贫重点村为例,构建生态脆弱性風险矩阵,将重点村生态脆弱性风险划分为5个等级,并提出相应的可持续旅游扶贫的路径与建议[11]。以上研究为少数民族地区旅游扶贫研究提供了理论方法与实践指导。

综上所述,国内旅游扶贫研究聚焦点在旅游扶贫可行性、旅游扶贫的模式、旅游扶贫的综合效应、旅游扶贫案例地的问题及策略等[12],研究方法主要以定性分析为主和常规数理统计方法为辅[13]。目前,国内旅游扶贫的研究总体还处于初步阶段,存在不少局限性[14],尤其是关于旅游扶贫绩效的研究成果不多[15],从既有成果看,旅游扶贫绩效评估在模型构建和指标选择方面亟待完善。为此,本研究拟从经济发展、社会进步、精神文化和生态文明等4个维度建构旅游扶贫绩效评估体系,运用AHP与改进的熵值法对贵州黔东南苗族侗族自治州旅游扶贫绩效进行综合评价,以期能够为科学管理“后扶贫时代”的旅游扶贫工作提供有益的帮助,从而使旅游减贫可持续发展的目标得以实现。

1研究方法与数据来源

1.1评估指标体系

1.1.1指标体系构建原则(1)综合性与典型性原则。民族地区旅游扶贫所产生的效益主要包括经济、社会、生态、文化等各方面。因此,民族地区旅游扶贫效益评价指标体系构建应该首先遵循全面性原则,选取的指标要全面反映民族政策效益,同时,应遵循地域的典型性原则,选取具有典型代表性的指标。(2)层次性原则。民族地区旅游扶贫产生的效益具有多层次与多功能性。因此,构建评估指标体系须表征评估对象的多层次性,构建层次明晰、结构简洁的指标体系。(3)目标一致性原则。民族地区旅游扶贫效益评估是目标,评估指标体系的构建要为这一目标而服务。即一级指标选取的目标要与总目标保持一致,二级指标的选取要与一级指标保持目标一致性。(4)科学实用性原则。评估指标体系的构建是为了对民族地区旅游扶贫效益的科学评估,以科学评估的结果来肯定业绩,发现问题,检查和指导实践,调整战略规划。因此,评估指标体系的构建必须坚持科学实用性原则。

1.1.2指估体系构建本研究在构建民族地区旅游扶贫效益评价指标体系时,在遵循“1.1.1”节基本原则的基础上,参考文献[16],并将定性分析和科学测算相融合。首先,通过权威期刊频度统计、理论分析和专家咨询进行评价指标设计,初步构建评价测度指标体系。为了实现研究目标,分别以经济发展效应、社会进步效应、精神文化效应与生态环境效应等功能团构建准则层集合。经济发展效益细化为旅游综合收入、接待游客量、旅游业解决就业人数等8项具体指标;社会进步效益细化为城镇化率、公路里程、计算机互联网用户等9项具体指标;精神文化效益细化为文化产业增加值、乡镇文化站数量、文化从业人员等9项具体指标;生态环境效益细化为森林覆盖率、区域环境噪声、万元GDP能耗等10项指标。其次,利用SPSS 18.0软件对复合系统具体指标进行变异度、相关性及主成分性进行分析。最后,删除与合并部分指标,确定最终测度指标体系,具体科学测算步骤如下:

1.1.2.1经济数据转化根据《黔东南州统计年鉴》与《贵州统计年鉴》提供的价格指数对相关经济数据进行换算,让其成为可以比较的数值。

1.1.2.2数据标准化处理采用Z-Score法对各指标原始值进行标准差标准化。

方法如下:辨识真假相关,对于同类型指标,相关系数为正是真相关,为负是假相关;对空间变异度小且真相关系数大于0.95的指标须合并或筛选。根据公式(8)与公式(9)对收集的36项指标原始数据进行处理后,运用SPSS 18.0软件进行相关性计算,并依据公式(10)合并重复指标,依次将人均牧草地面积、旅游促进第三产业发展程度、行政村通公路率等11项具体指标删除,将农村居民人均纯收入与农村居民人均可支配收入2项指标合并。

1.1.2.4指标体系的主成分性选取利用SPSS 18.0软件,对剩余的具体指标特征根的变化情况、因子结果碎石图、主成分旋转载荷矩阵进行分析,调处社会矛盾纠纷案与人均湿地面积2项数据过于分散而被剔除,最后评价指标体系剩余21项指标,构成最终测度指标体系(表1)。

1.2权重测算

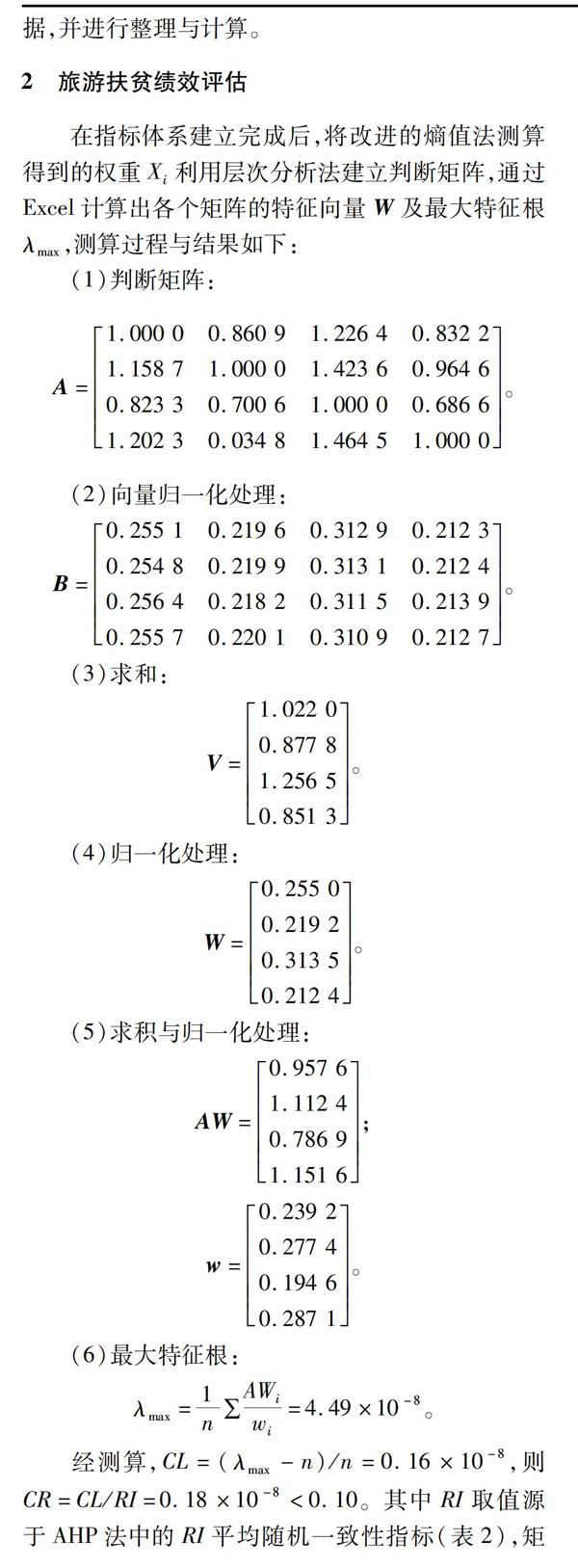

旅游扶贫绩效评估不仅涉及科学问题也是社会热点问题,本研究主要结合改进的熵值法[17]与层次分析法[18](analytical hierarchy process,简称AHP法)进行双重分析最后得到权重,这2种方法在科

3实证分析——基于贵州省黔东南州的案例研究

3.1对象描述

基于典型性和代表性为基础,本研究选择贵州省黔东南苗族侗族自治州作为研究对象。黔东南苗族侗族自治州位于贵州省东南部,2018年末户籍全州总人口481.19万人,居住着苗族、侗族等47个民族,少数民族人口占总人口的81.1%。但是,黔东南也是一个典型的少数民族贫困区域,至2017年底,全州有贫困乡镇155个、民族贫困村2 077个,贫困人口发生率居贵州省之首,脱贫攻坚任务非常繁重。

然而,黔东南州拥有生态环境和民族文化“两个宝贝”,它是世界苗族文化和侗族文化遗产保存完好的核心区域,被联合国教科文组织确认为“十大世界少数民族风情保护区”之一,是全国少有的民族文化旅游资源“富矿区”。全州森林覆盖率为67.37%,为全省第一。近10多年来,黔东南州依托独特生态环境和民族文化旅游资源优势,民族村寨旅游发展异军突起,有效地推进了旅游产业扶贫工作。该州多处乡村旅游地被遴选为旅游扶贫示范区,现有国家级旅游扶贫试点村2个(西江千户苗寨、南猛村)、省级旅游扶贫示范区25个、省级重点乡村旅游扶贫村185个。

3.2结果分析

3.2.1测算权重与绩效指数黔东南州旅游扶贫绩效指数评价指标层C的特征向量(W)计算方式同上,经测算得到层次分析法单排序权重值(表3)。由层次分析法计算得出层次单排序后,需计算同一层次元素相对于目标层的总排序,即旅游扶贫效益指数评价权重总排序计算结果(表4)。对层次总排序结果进行一致性检验,得到CR=0.365 7×10-8<0.10,说明黔东南州旅游扶贫绩效指数评价

权重总排序结果的满意一致性较好,即总排序的权重具有实际意义。

3.2.2结果分析通过研究测算数据,结果发现:黔东南州旅游扶贫生态环境效益指数为0.287 9,社会进步效益指数为0.277 8,经济发展效益指数为0.239 7,精神文化发展指数为0.195 2。说明在黔东南旅游扶贫实施过程中,成效最明显的是生态环境功能团,其次为社会进步功能团,经济发展功能团较好,精神文化发展功能团较差。现对影响案例地旅游扶贫综合效益形成的主要因素以及存在的问题分析如下:

3.2.2.1旅游扶贫经济效益突出,但提升经济效益的瓶颈还较多黔东南州旅游扶贫经济效益突出的主要原因是:“十三五”时期,黔东南全力推进“旅游强州”战略,全州乡村旅游业内生发展动力显著增强,乡村旅游游客持续井喷,旅游收入显著增加。乡村旅游地农户通过稳定的旅游从业,其家庭收入实现了稳步增长,极大地推动了贫困地区经济发展和贫困户脱贫致富。但是,旅游扶贫在促进经济发展的同时,仍存在政府调控职能较弱、受扶对象消极参与、从业村民能力匮乏、景区开发商与当地村民的利益矛盾冲突等问题,严重弱化了旅游扶贫的实际效果。

3.2.2.2旅游扶贫社会效益明显,但其产生的消极影响不容忽视黔东南旅游扶贫社会进步发展效益十分明显,对综合扶贫绩效的贡献度为28%。说明黔东南州旅游扶贫对社会各项事业的发展产生了积极效应,有效推动当地社会快速进步,公共服务水平提升,乡村基础设施显著改善,促进了乡村“镇化”发展。至2018年年底,全州公路总里程 29 625 km,其中乡道6 727 km、村道12 693 km,乡村通客运班车率达到了100%;乡村居民每百户拥有计算机18.5台;乡镇拥有卫生院215个,诊所300个,乡村卫生室3 140個;高等教育在校学生 52 093人,百人拥有大学生数为1.48人。但是,旅游扶贫也给当地社会发展带来了一定的消极影响,如一些乡村旅游地各种社会矛盾纠纷案件近年来呈现增加趋势;此外,外地游客大量进入乡村旅游地,还产生了一些影响当地社会安定的因素。

3.2.2.3旅游扶贫生态环境效益十分显著,但出现的环境负面效应引起高度重视在建设生态文明背景下,生态环境保护水平是衡量民族地区旅游扶贫绩效优劣的重要指标之一。黔东南乡村旅游发展与乡村生态建设相互促进、相得益彰,旅游扶贫生态环境效益指数最高,为0.287 9;黔东南境内森林覆盖率高(0.168 3)、城市空气质量好(0.163 4),其良好的生态环境效应(0.287 9)为经济发展效应、精神文化效应与社会进步效应提供了强大的支撑,极大地提升了区域旅游竞争力。如2018年年底,全州森林覆盖率高达67.67%,为贵州省开展小康森林覆盖率指标监测工作以来,连续7年位居全省第一;城市环境空气质量达标率达到98.9%,较2017年增加2.10百分点;城乡生活垃圾无害化处理率45.25%,集中式饮用水源地水质达标率达到100%,此状态与旅游扶贫的积极效应密不可分。但是,乡村旅游也会对景区生态环境产生一定的负面效应,如旅游产生的大量生活垃圾、空气污染与环境噪音有所增加等系列环境污染和破坏问题。

3.2.2.4旅游扶贫精神文化效益的“双面性”非常突出研究发现,黔东南州旅游扶贫精神文化效应偏低,其效益指数为0.195 2,对旅游扶贫综合效应的贡献度仅为19.52%。这既反映了旅游扶贫对乡村精神文化建设的贡献,更体现了它的精神文化负面效应比较突出。产生此问题的根源在于:一是旅游与文化发展未能实现较好融合,出现了民族文化舞台化、异化等乱象,使当地村民产生了文化剥夺感和失落感;二是乡村旅游扶贫开发过程中产生了如“黄赌毒”等不良文化,腐蚀了精神文化,激起一些社区居民“仇视”发展乡村旅游,激化了乡村旅游地的主客矛盾。

3.3对策建议

3.3.1提升地方政府对旅游扶贫的调控职能乡村旅游的扶贫效果是难以自动达成的,需要通过地方政府的调控,来协调受扶对象、社会和旅游企业的共同参与,修复受扶对象的个体能力,构建积极参与-共创价值-共享价值多主体参与旅游扶贫的普适性机制[19],实现利益主体在不同的价值诉求下共同创造价值,协同治理好乡村复杂的社会关系,积极化解各方面的矛盾纠纷,有效防控贫困户的返贫风险,着力提升旅游扶贫的减贫效果与社会功能,最终实现稳定脱贫。

3.3.2优化乡村旅游地的“三生”环境空间针对旅游扶贫过程中出现的环境负面效应,后续的旅游扶贫工作需要按照生态文明建设要求,大力加强乡村旅游景区生态环境整治工作,优化乡村旅游地的生产、生活和生态“三生”空间布局,处理好生活垃圾、空气污染和环境噪音等问题,促进乡村旅游与生态环境的耦合协调,最终实现乡村振兴战略的“生态宜居”发展目标。

3.3.3建设乡村旅游地精神文化家园特质的民族文化既是村民的精神寄托,也是乡村旅游发展的核心要素。少数民族地区乡村旅游地要挖掘建设新农村文化,然后通过建设民族文化博物馆、开发民族旅游商品、举办民族文化主题旅游节等举措,实现民族文化和旅游深度融合发展,让旅游成为传播民族文化、增进文明交流的重要桥梁纽带,推动民族文化的传承和发展,打造建设好乡村旅游地民族文化精神家园,以文化人,提振贫困户的精神面貌,以精神扶贫带动物质扶贫。如黔东南州打造的“西江旅游扶贫模式”就充分体现出了良好的文化扶贫效果,不仅使当地精神文化生活不断丰富,而且还提升了黔东南在外界的知名度和影响力。

4结论与讨论

旅游扶贫作为民族地区一种全新、高效的扶贫方式,科学评估民族地区旅游扶贫效益对于区域可持续发展具有重要意义。本研究运用AHP与改进的熵值法,分别从经济、社会、生态环境和精神文化4个效益维度构建民族地区旅游扶贫效应评估体系和评价模型,并以黔东南苗族侗族自治州为例对其旅游扶贫效应进行了系统评价和分析,研究发现,生态环境效益指数为0.287 9,社会进步效益指数为0.277 8,经济发展效益指数为0.239 7,精神文化发展指数为0.195 2。表明黔东南旅游扶贫成效最明显的是生态环境功能团,其次为社會进步功能团,经济发展功能团较好,绩效最差的是精神文化,贫困人口的精神文化状况对民族地区旅游扶贫的综合效应产生了胁迫。

本研究所构建的旅游扶贫绩效评估指标体系和评估模型可使旅游扶贫管理工作更具有针对性和实效性,有利于促进旅游扶贫综合效益的提升。但本研究还存在一定的局限性:(1)由于相关数据不足,构建的旅游扶贫评估指标体系中三级评价指标还不尽完善;(2)限于篇幅,没有对其他民族地区进行实证分析。针对以上存在的问题,后续研究应进一步完善三级评估指标体系,并选择有代表性的其他民族地区进行实证分析,检验指标体系的合理性和可操作性。

参考文献:

[1]高舜礼. 对旅游扶贫的初步探讨[J]. 中国行政管理,1997(7):22-24.

[2]郭君平. “互联网+”战略背景下精准化乡村旅游扶贫开发研究[M]. 北京:中国农业科学技术出版社,2017.

[3]张伟,张建春. 国外旅游与消除贫困问题研究评述[J]. 旅游学刊,2005,20(1):90-96.

[4]曾本祥. 中国旅游扶贫研究综述[J]. 旅游学刊,2006,21(2):89-94.

[5]向延平. 武陵山区旅游扶贫生态绩效模糊分析——以湘鄂渝黔6个市州为例[J]. 湖南农业科学,2012(13):131-133.

[6]覃建雄,张培,陈兴. 旅游产业扶贫开发模式与保障机制研究——以秦巴山区为例[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版),2013(7):134-138.

[7]毕燕,张丽萍. 桂西北旅游扶贫开发研究——以巴马瑶族自治县旅游扶贫为例[J]. 广西师范学院学报(自然科学版),2007,24(3):72-78.

[8]李益敏,蒋睿. 怒江大峡谷旅游扶贫研究[J]. 人文地理,2010(6):131-134.

[9]向延平. 武陵源世界自然遗产地旅游扶贫绩效模糊评价[J]. 中南林业科技大学学报(社会科学版),2012,6(6):5-7.

[10]何誉杰. 基于旅游扶贫角度的体验型生态农业旅游研究[J]. 农业经济,2014(6):92-93.

[11]林明水,林金煌,王开泳,等. 基于RM的福建省旅游扶贫重点村生态脆弱性风险评价[J]. 地理研究,2018,37(12):2517-2527.

[12]丁焕峰. 国内旅游扶贫研究综述[J]. 旅游学刊,2004(3):32-36.

[13]李佳,钟林生,成升魁. 中国旅游扶贫研究进展[J]. 中国人口资源与环境,2009,19(3):156-162.

[14]Zeng B X,Ryan C. Assisting the poor in China through tourism development:a review of research[J]. Tourism Management,2012,33(2):239-248.

[15]罗盛锋,黄燕玲. 滇桂黔石漠化生态旅游景区扶贫绩效评价[J]. 社会科学家,2015(9):97-101.

[16]熊金银. 乡村旅游开发研究与实践案例[M]. 成都:四川大学出版社,2013:82.

[17]焦克源,杨建花. 基于AHP-熵权法的民族地区旅游扶贫效益评估研究——以甘南藏族自治州为例[J]. 农林经济管理学报,2017,16(2):133-143.

[18]魏章进,马华铃,唐丹玲. 基于改进熵值法的台风灾害风险趋势评估[J]. 灾害学,2017,32(3):7-11.

[19]何彪,朱连心,李会琴. 多主体参与旅游精准扶贫行为逻辑和参与模式——基于价值共创视角[J]. 社会科学家,2019(6):90-96.骆育芳,武元婧.