经食管心房调搏终止心房扑动的疗效评价

陈庆华 赵少锋 陈元禄 王建勇 李翠 李玉亮 卢俊霞 韩丽英 刘宇帆 赵蕊

心房扑动(简称房扑)发作时心室率较快,症状明显,其造成的血流动力学改变易诱发心力衰竭及血栓栓塞。近年来采用经食管心房调搏方法终止房扑,因其无创、安全、简便、迅速等优点,临床应用日益广泛。

笔者经食管心房调搏对124例房扑患者转复治疗,取得较满意的效果。报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收录泰达国际心血管病医院自2010年1月至2018年9月门、急诊及住院患者124例,年龄4~84岁(平均59岁),男83例,女41例,经12导心电图或食管心电图诊断为房扑。124例患者中有明确心脏病或心脏手术史的患者92例,包括冠心病、风湿性心脏病、先天性心脏病(简称先心病)以及心脏手术(换瓣、搭桥、先心病矫治后患者),无明确心脏病或心脏手术史患者32例;左房增大50例,左房正常74例,左房正常以超声诊断为依据。

1.2 操作方法

1.2.1 刺激仪器及刺激前准备 采用苏州电子仪器厂DF4A 或DF5A 型食管调搏仪,将4或5极食管电极导管。经鼻孔插入食管35~41 cm,观察食管导联心电图,记录到高大双向心房除极波后固定电极,作为起搏部位。起搏电压6~25 V。

1.2.2 刺激方法 用快于房扑频率的10%为调搏频率,经食管起搏心房15~30 s;若未成功转复,可将调搏频率加到扑动频率的120%~130%开始逐级递增或连续递增,最高起搏频率不超过500次/分,定数10次或2~3 s。如果起搏频率达到500次/分或时间达10 s仍不终止,则停止该方法[1]。

1.3 判断标准

患者直接转为窦性心律;或先转为心房颤动(简称房颤)或交界性心律,再转为窦性心律,判断为有效。

若房扑仍持续,或转为房颤判断为无效。

1.4 统计学处理

本研究数据采用SPSS 18.0 统计软件进行分析,两组间的计量资料采用t检验,计量资料采用均数±标准差(±s)表示,两组间的计数资料采用χ2检验,以P<0.05为差异有显著性。

2 结果

124例房扑患者中转为窦性心律69例,转复成功率55.6%。

2.1 典型和不典型房扑临床疗效比较

典型房扑97例,转为窦性心律62例,转复成功率63.9%。不典型房扑27例,转为窦性心律7例,转复成功率25.9%。不典型房扑患者的治疗有效率明显低于典型房扑患者,两组患者比较差异具有统计学意义(χ2=6.489,P<0.05)。

2.2 左房增大与左房正常患者临床疗效比较

左房增大患者50例,转为窦性心律18例,转复成功率36.0%。左房正常患者74例,转为窦性心律58例,转复成功率78.4%。左房增大患者转复成功率明显低于左房正常患者,两组患者比较差异具有统计学意义(χ2=22.587,P<0.05)。

2.3 有与无明确心脏病或心脏手术史患者临床疗效比较

有明确心脏病或心脏手术史的房扑患者92例,转为窦性心律51例,转复成功率55.4%。无明确心脏病或心脏手术史患者32例,转为窦性心律18例,转复成功率56.3%。两组患者比较差异无统计学意义(χ2=0.006,P>0.05)。

2.4 不良反应

起搏刺激时,患者诉不同程度胸骨后烧灼感,基本可耐受,偶有患者出现咳嗽现象,调搏结束,症状消失。

2.5 典型病例

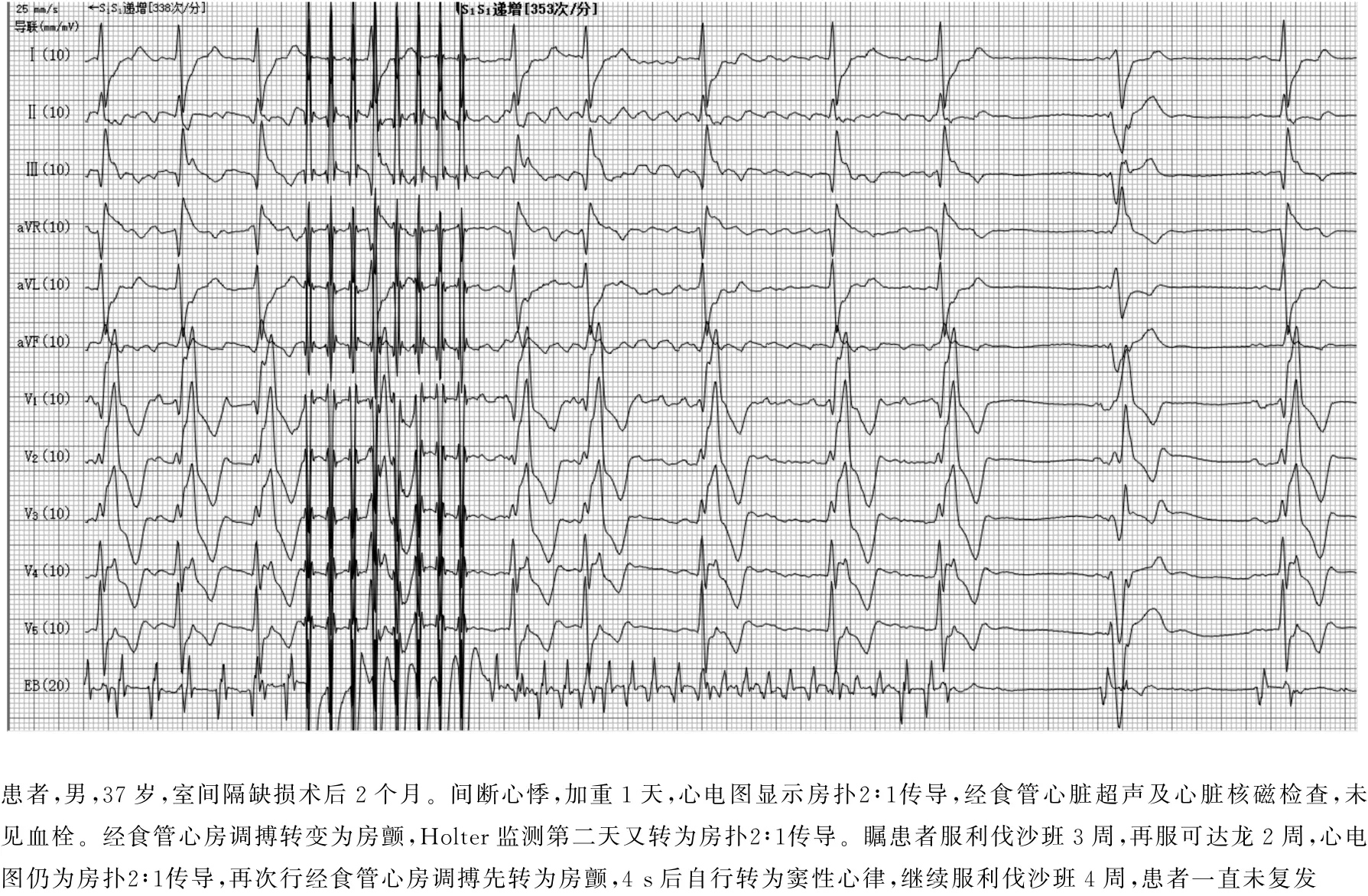

病例1心房调搏先转为交界性心律,然后恢复窦性心律(图1-1及图1-2)。病例2调搏转复失败,服用抗心律失常药物后调搏转为窦性心律(图2)。

3 讨论

经食管心房调搏是根据人体心脏与食管相邻的解剖关系,置食管电极于左心房后的食管中,再发出程序刺激描记心电活动,之后再依各种参数诊断及治疗心脏疾病,属无创性心脏电生理诊断及治疗技术之一[1]。

根据心脏电生理三维标测,发现房扑具有多种折返途径,根据其是否为峡部依赖的右房内大折返分为典型房扑和不典型房扑[2]。

典型房扑为峡部依赖的右房内大折返:包括常见的逆时针传导的大折返,以及较少见的顺时针传导的大折返。其中逆钟向房扑扑动波形态固定,频率匀齐,240~340次/分,多呈2∶1下传,扑动波呈锯齿样且等电位线消失,下壁导联呈负向,V1导联呈正向[3];顺钟向房扑为少见型,下壁导联呈正向,V1导联呈负向。

非典型房扑:非峡部依赖性房扑,如左房房扑、手术瘢痕依赖性房扑等,扑动波频率340~430次/分,呈不同比例下传,形态、方向无明显规律,多有等电位线,统称为不典型房扑。

本文结果显示食管调搏转复房扑的成功率为55.6%,与文献报道不尽相同[4-6],考虑与本研究未将房扑转复为房颤作为终止成功的标准及患者病情的不同有关。

经食管心房调搏转复房扑,典型房扑比不典型房扑转复成功率要高,心房结构大小正常患者成功率相对心房肥大患者成功率高,有无明确心脏病及心脏手术史对成功率影响不大。

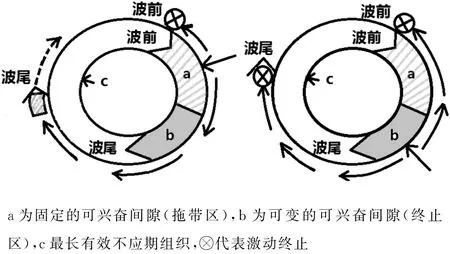

经食管心房调搏终止房扑的电生理机制:折返环路是由折返激动的波长(传导速度×有效不应期)与可兴奋间隙组成[7]。由于折返环中各组织的传导速度和有效不应期不同,激动的波长也不同,因而可兴奋间隙也长短不一(图3-1、2)。那么最短的可兴奋间隙始终存在称之为固定的可兴奋间隙(图3-1、2的a),最长的可兴奋间隙减去最短的可兴奋间隙称之为可变的可兴奋间隙(图3-2的b)。

当刺激进入固定的可兴奋间隙,激动向两边传导,朝向折返激动波前的刺激与波前相撞,朝向折返激动波尾的刺激跟随折返激动前行,因其与波尾之间始终存在可兴奋间隙从而只能拖带折返性心动过速。当刺激进入可变的可兴奋间隙,激动向两边传导,朝向折返激动波前的刺激与之相撞,朝向折返激动波尾的刺激跟随折返激动前行,运行到最长有效不应期组织时与折返激动波尾相撞,折返激动即终止(图4)。

图1 患者食管调搏记录

食管调搏能终止房扑也就是刺激进入了可变的可兴奋间隙。可变的可兴奋间隙越大,电刺激终止的效果越好。用连续递增的刺激方法,使电刺激脉冲从固定的可兴奋间隙(图3-2的a)逐渐过渡到可变的可兴奋间隙(图3-2的b),从而终止房扑。

房扑的可变的可兴奋间隙相对较小,与其他折返性心动过速相比难以终止,可配合抗心律失常药物,药物使不应期的离散度增大,使可变的可兴奋间隙延长,从而提高电刺激终止房扑的效果。

经食管心房调搏转复房扑,典型房扑成功率明显高于不典型房扑,考虑典型房扑的折返环路比较固定,可变的可兴奋间隙较长,食管心房调搏易于进入折返环路终止房扑。

本研究体会如下:

图2 患者食管调搏记录

图3 折返激动维持的模式图

图4 折返激动拖带与终止的模式图

①严格遵循复律指征,房扑持续时间在48 h以内,复律前不需要抗凝,但需经胸心脏超声,证实左房无血栓。房扑持续时间在48 h以上,需抗凝,需经食管心房超声,最好做核磁检查证实左房无血栓[8],再行食管调搏。

②房扑不易终止时,重新调整电极位置确保电极贴靠左房后壁。重新调整起搏电压,一般情况终止心动过速时用20 V 起搏[9],大多数会有效,无效再加大起搏电压。对于调搏前未用过抗心律失常药物的失败病例,可用抗心律失常药物后再行经食管心房调搏转复。

③采用250~350次/分的连续起搏不能终止房扑,再逐步增加起搏频率至500次/分,高频率刺激增加终止房扑的几率,缺点是易落在心房易损期而诱发房颤,不过房颤多为一过性,常在短时间内自行转为窦性心律。少数诱发出房颤后不能自行终止的,抗凝同时用药物控制心室率也会减轻患者的症状。房扑、房颤终止时会发生窦性停搏的可能,一旦窦性停搏>3 s,应立即按起搏键,恢复窦律后停止起搏[10]。

④对于心脏外科术后出现的房扑,尽早首选食管调搏终止房扑。心脏术后病情复杂,药物应用受到许多限制,尤其小儿有许多药物不宜应用,尽早终止房扑,避免转成持续房扑。冠状动脉旁路移植术后早期阵发性房扑很常见,多为自限性。但房扑伴快速心室率可影响血流动力学诱发或加重心肌缺血及心力衰竭,应及时转复。在我院的房扑转复病例中心脏外科术后房扑占了大多数。心脏术后房扑大多与右房切口有关,但冠状动脉旁路移植术无右房切口,房扑原因不确切。对于术前无房扑、房颤病史的患者终止成功率高,推测可能与心房电重构持续时间短,折返的形成与维持尚不稳定有关。对于术前有房扑、房颤、心房肥大病史的患者终止成功率低。对于儿童房扑无论何种原因,在试行电复律前,均应先试行经心房食管调搏转复。

致谢泰达国际心血病医院ICU 代理主任Moha Med Mohideen