火星探测6600年:一切过往,皆为序章

文|行星事务所haibaraemily

火星,可能是日月之外人类最早注意到的天体之一,火红色的整体外观更是让这颗行星格外惹人关注。古埃及人就曾直接称火星为“红色的那颗”。

在许多文化里,红色的火星都和“战争、不祥”建立了联系。中国古人称火星为“荧惑”。早在春秋战国时期,诸子百家的著作中就有大量关于“荧惑”的记载。“荧惑守心”这一地球和火星角速率不同造成的“弯道超车”视觉现象,被中国古人视为“大凶之兆”。

英文中的火星“Mars” 则是罗马神话中战神“玛尔斯”的名字,连带着两颗小小的卫星都被命名为“Phobos”和“Deimos”,这是希腊神话中战神两个儿子的名字,意为“害怕”和“恐怖”。

荧惑守心

指火星在心宿(天蝎座)附近由顺行转为逆行或由逆行转为顺行的过程中,停留一段时间的现象。

我们如何描绘火星

17世纪,望远镜问世。但在此后的300多年里,人类主要借助“火星冲”(日、地、火近似呈一条直线)这样的“自然窗口”才能更清楚地看到火星表面。在每26个月一次的火星冲前后,火星可以达到离地球最近的位置,许多火星表面地图,都是天文学家们基于火星冲时期的观测绘制的。

1840年,德国天文学家约翰·海因里希·冯·马德勒和威廉·比尔发布了第一张完整的火星地图,这也是第一张用经纬度标注地球以外行星的地图。此后30年间,也有各种版本的火星地图陆续问世,但最终一统江湖的,还是时任意大利布雷拉天文台台长乔凡尼·斯基亚帕雷利基于1877年火星大冲时期的观测绘制的火星地图。这张地图中使用的诸多火星典型地貌的命名被后人广泛采纳,沿用至今。

似乎一切都在向着越来越好的方向发展,彼时的人类虽然装备有限,但依然在一点一点增进对火星的了解。只是,谁也不知道为啥这路走着走着就歪了。

从当时的权威人士乔凡尼·斯基亚帕雷利开始,一些天文学家认为自己通过望远镜在火星表面看到了越来越多“线性沟槽”。在此后的近百年里,人们开始相信火星表面确实“阡陌交通、沟壑纵横”,这些“沟槽”是火星人为灌溉而建造的“运河”。于是,这些压根儿不存在的“火星沟槽”又让人们与火星表面的真实形貌渐行渐远,也让“火星运河”和“火星人”的错误观念一度深入人心。直到探测器时代来临,这些迷雾才终于被无可争议的事实拨开。

而我们的故事,就是从这里开始的。

探测器惊鸿一瞥

如果说望远镜的发明升级了人类的肉眼,那探测器的登场则为人类的凡胎插上了翅膀。

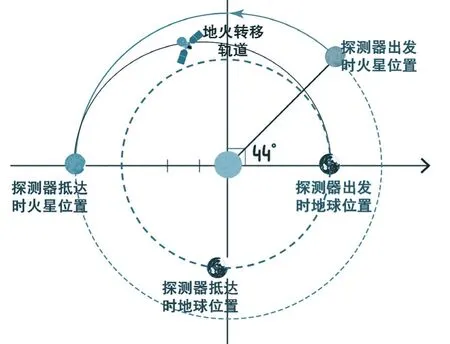

和想要近距离看清火星的望远镜时代相似,想要近距离探测火星,依然需要等待每26个月一次的“窗口期”。只不过,这次选择窗口期的目的,从距离上的最近(观测窗口),变为了让探测器最节省燃料的能量上的最近(发射窗口)。

在1964年的火星发射窗口里,美国航空航天局(下文简称“NASA”)一口气先后发射了孪生机“水手3”号和“水手4”号。11月5日发射的“水手3”号,在发射阶段就遇到了一箩筐问题:探测器没能完全从头锥中弹出、太阳能板没能展开、电池耗尽……最终,发射失败。但正是这些问题的发现,为弟弟“水手4”号走向巅峰铺平了道路。仅仅在23天后的11月28日,修复了所有已知问题的“水手4”号顺利发射,又在8个月后成为人类第一个飞掠火星并传回火星照片的探测器。

每当火星相对于太阳的位置领先于地球大概44°角的时候,从地球发射的探测器经过一个椭圆轨道(也就是“地火转移轨道”)后,刚好会在几个月后与火星自然相遇,这样的时机每26个月出现一次。注意,这样的发射时机并不对应于火星距离地球最近的时刻 ©NASA

“水手4”号共拍摄并传回了22张火星南半球的照片,让人类第一次近距离看到了火星表面的样子。它还对火星大气、磁场和空间环境做了初步探测。“水手4”号的探测结果基本打破了人类对“火星人”的幻想。相比于地球,火星大气稀薄,表面像月球那样遍布撞击坑。这里荒凉而沉寂,没有发现任何支持复杂智慧生命存在的证据。

激烈的火星“争夺赛”

第一次的惊鸿掠影当然不能让人类满足,环绕火星展开长期探测才能将这颗行星的每个角落都收入眼底。1971年的发射窗口,美国和苏联迎来了激烈的火星“争夺赛”。

在短短21天里,美苏相继发射了5颗火星环绕器。最终,NASA的“水手9”号后发先至,率先于1971年11月14日进入环火星轨道,成为人类第一个火星环绕器。自此,人类终于可以驻留在火星附近长期观测了。

“水手9”号、“火星2”号和“火星3”号抵达火星时,恰巧正赶上火星全球性的沙尘暴。但“水手9”号迅速调整了状态,坚持到了沙尘暴平息,最终获得了远优于“火星2”号和“火星3”号的探测成果。仅就拍照这一项,“水手9”号就拍摄了并传回了7329张火星表面照片(“火星2”号和“火星3”号共传回了60张照片),覆盖了火星表面85%的区域,一举超过了之前所有火星探测器的拍摄数量总和。

巨大的火山、深长的峡谷、复杂的渠道、熔岩的遗迹,甚至火卫一和火卫二的表面——在“水手9”号的帮助下,火星和两颗卫星的大部分样貌,终于一一呈现在了地球人的视野之下。火星最壮观的“水手峡谷”,就是以“水手9”号命名的。

探测器踏上火星

环绕探测固然能为我们提供近乎火星全球的整体信息,但实地考察的重要性也不可替代。没有什么比真正踏上火星表面,近距离探测火星更让人类心驰神往的了。

1975年的火星发射窗口,NASA先后发射了孪生机“海盗1”号和“海盗2”号。每艘“海盗”号都由环绕器和着陆器组成,环绕器进入环火星轨道飞行一段时间后择机释放着陆器。“海盗”号着陆器采用了最传统的“降落伞+反冲火箭”的着陆方式,和后来的“凤凰”号、“洞察”号如出一辙。1976年7月20日和9月3日,短短一个半月间,“海盗1”号和“海盗2”号的着陆器相继踏上火星上遥遥相对的两片土地:克律塞平原和乌托邦平原。它们不仅是美国,也是全人类首批成功着陆火星并顺利开展工作的探测器。

第一张在火星表面拍摄的照片,1976年7月20日,由“海盗1”号着陆几分钟后拍摄传回

尽管严格来说,苏联的“火星3”号才是第一个成功软着陆火星表面的探测器,但非常遗憾的是,它在着陆仅20秒后就迅速失联,没能顺利开展探测工作,连拍摄的第一张照片都没能传全乎。没有人知道“火星3”号着陆器携带的火星车是否成功释放,是否在火星上走上过几步。

“海盗”号的两艘环绕器也各有精彩。它们在任务期间拍摄了大量火星及两颗火卫表面的高清照片,质量远胜于之前“水手9”号传回的照片,火星表面积的覆盖率更是高达97%,再一次刷新了人们对火星表面的认识。

“海盗”号的成功标志着美国在太空竞赛火星赛场上取得了压倒性胜利,此后,美苏在太空竞赛上都陷入了长时间的沉寂。

拉开全盛时代的序幕

1996年底,NASA的“火星全球探勘者”号环绕器发射成功,次年进入环火星轨道。在长达9年的火星岁月里,这颗探测器取得了诸多令人惊叹的科学成就。

它用激光高度计获取了迄今为止分辨率最高的火星全球地形数据,至今仍是各种科学探测和研究的重要参考。通过这些地形数据,科学家们让火星北半球低地中许多被掩埋的古老撞击坑和盆地“重见天日”,这意味着,火星看似平坦的北部低地,其实并不比撞击坑遍布的南部高地年轻,反而更加古老。

它发现了数百处流水形成的冲沟,这意味着火星表面可能在不久的过去还有过液态水流动。

“火星全球探勘者”号正式开启了此后30年火星探测的全盛时代。自此,对火星进行全方位、更深入的科学探测成为各国火星探测的核心目标。

火星“飙车”

1997年,“火星探路者”号着陆器带着人类第一辆火星车“旅居者”号成功登上火星表面。作为NASA第二届“发现级”项目的成员,“更快、更好、更便宜”是它们的立身之本。更轻、更小的“火星探路者”号首次使用气囊来完成降落伞空投之后的缓冲减速,在着陆成功之后释放火星车“旅居者”号。

尽管两个着陆任务仅仅工作了3个月(但已超过设计寿命),火星车仅累计移动了约100米,但“火星探路者”号和“旅居者”号作为着陆探索火星的先头部队,为后续NASA的火星着陆任务验证了技术、开辟了道路。

人类寻水而来

21世纪悄然来临。

在2001年的发射窗口期间,NASA将环绕器“火星奥德赛”号送往火星。“火星奥德赛”号的重大成就之一,是它搭载的伽马射线谱仪首次在火星上探测到了氢的存在,间接证实了火星地下含有水冰。这艘探测器至今仍在一圈一圈环绕着火星进行科学探测,同时,还为火星上的着陆任务提供通讯中继,它是目前为止所有的火星探测器里待机时间最久的一个。

“火星快车”号搭载的可见光与红外线矿物光谱仪探测到的火星水合矿物分布图

2003年的发射窗口,欧洲航天局(下文简称“欧空局”)发起了对火星的首次尝试,将环绕器“火星快车”号和着陆器“小猎犬2”号送往火星。“火星快车”号绝对称得上首战成名,虽然“小猎犬2”号着陆后失联了,但丝毫不妨碍“火星快车”号一路开挂的科学发现。

“火星快车”号搭载的可见光与红外线矿物光谱仪在火星表面多处检测出了水合矿物,表明火星表面在很久以前可能有大量液态水流过。其测地雷达更是首次在火星地下发现了疑似液态水湖。

NASA在这个赛季也同样辉煌。孪生机“勇气”号和“机遇”号火星车相继成功发射,并在2004年1月相继着陆在火星遥遥相对的古谢夫撞击坑和子午平原,它们的目标是探寻火星上的水。

由于只能通过太阳能板供电,“勇气”号和“机遇”号原本的设计寿命只有90天。然而,谁也没有想到,原本被视为灾害的火星尘卷风却时不时帮它们清除了太阳能板上的灰尘,让它们活力四射地持续工作了好多年。“勇气”号和“机遇”号的探测结果进一步证明:火星上曾经有过温暖湿润的环境,那时候的火星或许是适宜生命生存的。

2007年,NASA“凤凰”号着陆器发射升空,次年降落在火星北极一带,是目前人类最北的火星着陆任务。“凤凰”号和后来的“洞察”号着陆器采用的都是传统的反冲火箭着陆方式,而且两者在外形上也有直接的继承。挖土小能手“凤凰”号不负众望,很快就在着陆区一带的土壤下挖出了高纯度水冰,证实了火星真的有水。

火星探测器的“火眼金睛”

2005年,NASA的另一件利器——火星勘测轨道飞行器(MRO)发射升空。它携带的高分辨率相机(HiRISE)为地球人带来了火星局部超高像素的照片,甚至比许多地球卫星拍摄的地球表面照片都清楚。

海量的高清照片不仅让地球人大开眼界,也让诸多更为精细的火星地质研究成为可能,一圈一圈环绕火星持续拍摄的高清照片,更让行星科学家们能够观察到火星表面各种随时间变化的奇特地貌——四时之景不同,而乐亦无穷。火星,以一种极致清晰的面貌呈现在人类眼前,甚至让科学和艺术都模糊了边界。HiRISE相机在火星上发现的季节性斜坡纹线,更是让人们怀疑,火星表面直到近期都还有小规模的含盐液态水季节性出没。

火星勘测轨道飞行器携带的高分辨率相机拍摄的火星高清细节

火星上生命何在?

早在1976年,NASA的“海盗”号任务就致力于探测火星生命。承载着来自地球人对火星生命的殷切期盼,两艘着陆器都携带了生物实验装置,用于分析火星的气体样品,并通过远程采样臂铲取火星的土壤样品。令人失望的是,尽管部分探测结果显示出一些疑似生命产物的痕迹,但都没有被科学界广泛采信——“海盗”号没有得到火星是否存在(过)生命的明确证据。

30多年后,NASA的“好奇”号火星车接过了生命探测的火炬。2012年8月,“好奇”号成功着陆于火星赤道一带的盖尔撞击坑中,目标探索远古火星可能遗留的水和生命痕迹。

它不仅可以通过拍照等遥感方式远程探测火星表面的形貌成分,还能在火星上钻孔,直接采样分析火星样本的成分。它是彼时人类最昂贵、最先进也最重的火星车,光是重达900千克这一项,就让NASA不得不首次启用空中吊车这种着陆火星的“黑科技”。自此,反冲火箭、气囊和空中吊车成为火星着陆三大法宝。

尽管自拍狂魔、钻孔小能手、激光笔达人、行走的化学实验室及火星地质学家“好奇”号至今仍未发现火星生命的实证,但它已经在火星上发现了越来越多丰富的复杂有机物和曾经适宜生命生息的环境——这依然给了我们无限希望。

凝视于外,洞察于内

2013年和2016年的火星发射窗口,NASA的MAVEN任务,以及欧空局与俄罗斯联邦航天局合作的“痕量气体轨道器”(TGO)相继前往火星,它们的目标都是探测火星大气。

不过,前者的重点在于探索失去磁场的火星是如何逐渐失去大气层的;后者则想进一步了解火星大气中的甲烷等痕量气体,试图从另一个角度认识火星上的有机物,和可能存在的生命活动。

“好奇”号的“激光笔”(化学相机)工作示意图

“好奇”号在火星表面钻孔,每个孔直径约1.6厘米,下方的孔深6.4厘米

2018年,“好奇”号在火星钻孔样品的热分解产物中发现了多种复杂有机物

除了探测火星大气,NASA的探测任务还将目标锁定在了火星的内部结构研究上。

早在1976年,两艘“海盗”号着陆器就携带了火震仪,希望借此探测火星的内部结构。但遗憾的是,两个火震仪均未能按计划工作。而这份遗憾,直到40多年后的“洞察”号着陆,才终于得到弥补。

2018年,NASA的“洞察”号着陆器奔赴火星。“洞察”号携带着火震仪和热流检测仪等仪器,目标是探索火星的内部结构、热状态、自转变化等星球物理性质。火星终于迎来了第一位“星球物理学家”。

尽管热流检测仪的安装遇到了一些困难,但火震仪已经观测到数百次不同震级的火星震动。“洞察”号在接下来的时光里,还会继续温柔地聆听火星的心跳,感受火星的体温。

2020年“乘风破浪”

2020年,人类再次迎来火星发射窗口。眺望这颗红色星球,难免感慨,这可能是人类有史以来火星探索最辉煌和繁盛的时期。尽管人类不再急功近利地冲刺发射数量和频率,但质量更优、分工更明确、待机时间更长的探测器,让今天的火星成为地球以外拥有现役探测器最多的天体。

“火星奥德赛”号、“火星快车”号、火星勘测轨道飞行器、“曼加里安”号、MAVEN、痕量气体轨道器(TGO)、“好奇”号、“洞察”号——“乘风破浪”的“6+2天地组合”火星探测器至今仍在努力工作,为我们带来源源不断的惊喜。

在诸多探测数据的积累下,如今的我们对火星的认识早已今非昔比。从火星的大气层、表面到内部结构,从火星的过去、演化到现在——短短60年里,人类火星探测所获得的新知,早已远超过去数千年来对火星认识的全部。

期待人类创造新辉煌

这份辉煌和繁盛还远远没有结束。

2020年7月,新的“火星赛季”再次开启。除了ExoMars二期任务临阵退赛之外,阿联酋的“希望”号、中国的“天问一号”、NASA的“毅力”号和“机智”号都已如约前往火星。已经在火星耕耘良久的“6+2天地组合”又将迎来新的伙伴。

在火星“寻水”的征途已经找到答案之后,人类似乎又重燃了40多年前对两艘“海盗”号的期盼:火星上曾经有过生命吗?火星上现在还有生命吗?甚至更多更长远的期待:人类何时能采集火星的样品送回地球研究?何时能在火星上建立短期或长久的探索基地?

或许这一天已经不远了。

在这条前往火星的探索之路上,人类有过急功近利,有过稳扎稳打,有过高歌猛进,有过黯然离场,有过意料之外的惊喜,也有过幻想破灭的失落……从1960年到2020年,60年,对人类的寿命来说已经足够漫长,但在历史长河中又是如此短暂,不过弹指之间。

或许千百年后,当我们的后代回忆起这段“刀耕火种”的蛮荒探索史,也会如今天的我们看着原始先民奋力划着木桶想要横渡大西洋一样,觉得原始而笨拙。但这份“无知无畏”和无尽的好奇与向往,却正如人类火星探测任务的每一个名字一样—勇气、机遇、好奇、洞察、毅力、机智、天问,印证着人类向着星辰大海进发时,留下的奋进和不屈的足迹。

雄心勃勃、迎难而上,坚忍执着、不惧失败,永远探索——

这,就是地球人。