面向专业改造升级的人才培养引导性平台建设

付晓飞,杨二龙,王志华,张立刚

(1. 东北石油大学 石油工程学院,黑龙江 大庆 163318;2. 黑龙江工程学院,黑龙江 哈尔滨 150050)

面向工业界、面向世界、面向未来,主动布局,应对新一轮科技革命和产业变革的挑战,是持续深化工程教育改革、着力培养工程科技人才的着眼点和落脚点[1]。同时,这也就要求一方面加快培养新兴领域工程科技人才,另一方面改造升级传统工科专业,以使得在新工科建设再深化背景下,将成果导向教育理念运用并贯穿于传统工科专业的改造和升级全过程,提升未来战略必争领域的人才培养质量及竞争力。正如教育部、工业和信息化部及中国工程院《关于加快建设发展新工科实施卓越工程师教育培养计划 2.0的意见》中指出:实施卓越工程师教育的改革任务和重点举措之一便是注重产业需求导向,注重跨界交叉融合,注重支撑服务,统筹考虑新的工科专业和工科的新要求,改造升级传统工科专业[2-4]。因此,充分发挥专业传统优势,以学生成长成才为中心,以专业服务面向的区域和行业未来产业发展对人才的需求为导向进行专业改造升级既具有现实意义,又有着战略意义,尤其对于地方高校,这种探索和实践对区域经济发展和产业转型升级将发挥有力的支撑作用。

与其他传统工科专业一样,石油与天然气工程类专业在学科交叉性与综合性方面较为单一,尤其与信息通信、电子控制、软件设计等新技术的结合程度不够紧密[5]。然而,以数字化、智能化和纳米技术为主要特征的第五次油气生产技术革命正在来临,如果这些新型信息化技术在油气生产领域能够大规模快速扩散应用,必将大幅提升油气开采效率、降低开采成本。根据中国石油集团经济技术研究院的预测,到 2020年,数字化和智能化技术开始在全球油气生产领域规模化商业应用,到 2025年前后,在全球油气生产领域大规模推广,到2030年后,将得到全面应用[6-7]。数字化和智能化技术在油气生产领域的应用可以将油气采收率提高20%以上,而成本可以下降20%以上,这无疑将大大增加全球油气资源量,提升油气竞争力。显然,智能化技术对油气行业未来的这种引领对专业人才培养提出了新的、更高的要求,但同时也为其指明了方向。因此,以新工科建设为重要抓手,以行业发展趋势为基石,面向石油与天然气工程类专业的改造与升级,针对人才培养的实践教学过程,依靠人工智能、大数据技术设计搭建智能化油田钻采与输运等引导性实践平台,并完善能力导向的实践教学体系,形成以学生为中心的平台运行与管理模式,将促进并强化学生多学科和跨学科知识和能力的培养。

1 石油与天然气工程类专业改造升级的基本思路

我校石油与天然气工程类专业依托石油与天然气工程国家一级重点学科和油气田开发工程、油气井工程、油气储运工程国家二级重点学科,涵盖有石油工程、海洋油气工程和油气储运工程本科专业,其中石油工程和油气储运工程通过了工程教育专业认证。在省“双一流”学科建设契机下,为更好地适应“新技术、新业态、新模式、新产业”对本专业人才的新需求,结合本专业特点,经反复论证,梳理了本专业改造升级的6条基本思路:

(1)立足石油与天然气行业,坚持现有人才培养特色。专业的改造升级仍需着眼行业特点,充分发挥专业传统优势,在人才培养全过程中,如在毕业要求及指标点分解方面、在教学条件设施规划建设方面、在教学产出衡量方面,需坚持体现专业特色,将特色育人作为专业建设和发展的基石。

(2)学科间交叉融合,拓展构建学生的专业知识结构。以新工科为启发,以面向石油与天然气行业未来发展为导向,分析学生应掌握知识的深度和广度,融合人工智能、大数据等新兴专业知识,拓展构建学生的专业知识结构,形成学生知识、能力、素质及适应未来产业发展并重的培养模式。

(3)全面落实各教学要素以学生能力为中心的理念。考虑新工科教育与成果导向教育(outcome-based education, OBE)理念的结合是学科、专业建设和发展的途径,也是教育教学的现实需求,在人才培养全过程中落实以学生为中心,包括课程体系、教学内容的设计突出满足学生职业发展需要,教学资源、师资队伍的建设与配置突出对学生能力提升的培养,教学组织形式及方法的灵活运用突出学生潜能的激发。

(4)持续深化产教融合,促进多方协同育人模式的有序运行。充分利用已有包括共建实践教育中心、实习实训平台等在内的产学合作基础,积极探索深化产教融合的新途径,特别是瞄准工程教育认证对非技术能力培养的要求,完善以实践类课程为主体的课程体系,形成非技术能力达成度的系统评价方法,促进校-企多方协同育人模式的有序运行,确保教育教学过程中对非技术能力的足够重视和渐进式培养。

(5)注重学生个性发展,构建具有动态调整机制的个性化人才培养模式。秉承“强化实践,提升能力;因材施教,多元发展”的人才培养理念,一方面着眼所定位的专业人才培养目标和毕业要求,另一方面又要从多元化人才培养的知识体系梳理、实践教学体系改革及学生管理模式提升出发,形成兼具分类构建和可持续改进的个性化人才培养模式,助推适应技术和产业发展的多元化人才培养。

(6)挖掘德育元素,合力构建思政教育大格局。在围绕大庆精神、铁人精神育人的同时,深入推进课程思政教学改革,进一步挖掘课程教学及实习实训中所蕴含的德育元素,力求专业课程与思政课程同向同行,产生联动效应而履行人才培养中的价值引领与价值认同。

2 产业需求导向的人才培养引导性平台建设

面对传统专业的改造升级,需要更加注重产业需求导向,更加注重跨界交叉融合,更加注重支撑服务[8-10]。在新工科实施的促动下,石油与天然气工程类专业人才培养自然应从满足油气工业发展向满足与支撑引领油气工业发展转变,这样,当着眼于专业实践教学及其评价机制时,结合行业特征及发展,依靠人工智能、大数据等技术设计搭建相关实践平台,对于落实“对接产业、学生中心、产出导向”的理念、提升学生解决复杂工程问题的能力、确保毕业要求和人才培养目标的达成具有积极意义和引导作用。因此,围绕石油与天然气工程类专业的改造升级,聚焦油气行业数字化的转型浪潮,充分利用虚实结合的再现模式,设计搭建了智能化钻井系统平台、智能化热力采油系统平台、智能化采出液检测与处理平台及储油库灭火救援智能化操作平台等引导性实践平台。

2.1 智能化钻井系统平台

针对油气钻井作业中动力驱动系统、起升系统、旋转系统、循环系统、控制系统和钻进参数监测采集系统互为关联的复杂工程特征[11],利用虚拟现实技术的优势和学科融合,基于SCADA系统结构开发智能化钻井系统平台的设计见图1。

图1 智能化钻井系统平台设计

结合泥浆池、井架、顶驱装置、钻杆、液压调节器等系列硬件设施,实现司钻台操控、顶驱开机操作、顶驱钻进操作、顶驱起钻操作、顶驱下钻操作、电动钻机转盘下钻操作、电动钻机转盘钻进操作、电动钻机起钻操作、顶驱钻机倒划眼操作、活动解卡操作及正常起下钻关井操作等。同时,学生能够利用平台设备库,自主组建井场,轮岗多机多角色协同开展钻井工艺操作,以及训练井控溢流事件的智能化预警、识别与控制。平台的沉浸性和实时交互性引导学生建立数字化思维,运用数字化信息分析工程问题、集成专业技术知识,并勾勒智慧油田钻井技术的解决方案。

2.2 智能化热力采油系统平台

考虑蒸汽吞吐、蒸汽驱和蒸汽辅助重力泄油三种典型的热力采油方法,融合对未来采油作业模式的思考与探索,建立智能化热力采油系统平台,如图2所示。

一方面,平台实现蒸汽吞吐工艺中注汽、焖井、采油工序的控制与模拟,以及油藏地质参数和原油流体性质对蒸汽吞吐效果的智能化预测和信息反馈;另一方面,实现蒸汽驱工艺中注采井网布置、驱替参数设置、前缘运移过程再现,以及温度场变化与蒸汽超覆、汽窜的智能化、可视化描绘;同时,实现蒸汽辅助重力泄油工艺中布井方式优选、生产井井底温度智能控制,以及温度场、压力场描绘和含油饱和度数据的智能统计分析。学生基于对该平台数字化、智能化功能的开发运用,强化对知识的巩固、能力的提升,构建多学科知识体系和能力体系,形成对未来油气田“少人化、无人化、智能化”的深入认识和理解,并引导其对场景化、可视化智慧采油技术解决方案的思考与探索构建。

图2 智能化热力采油系统平台设计

2.3 智能化采出液检测与处理平台

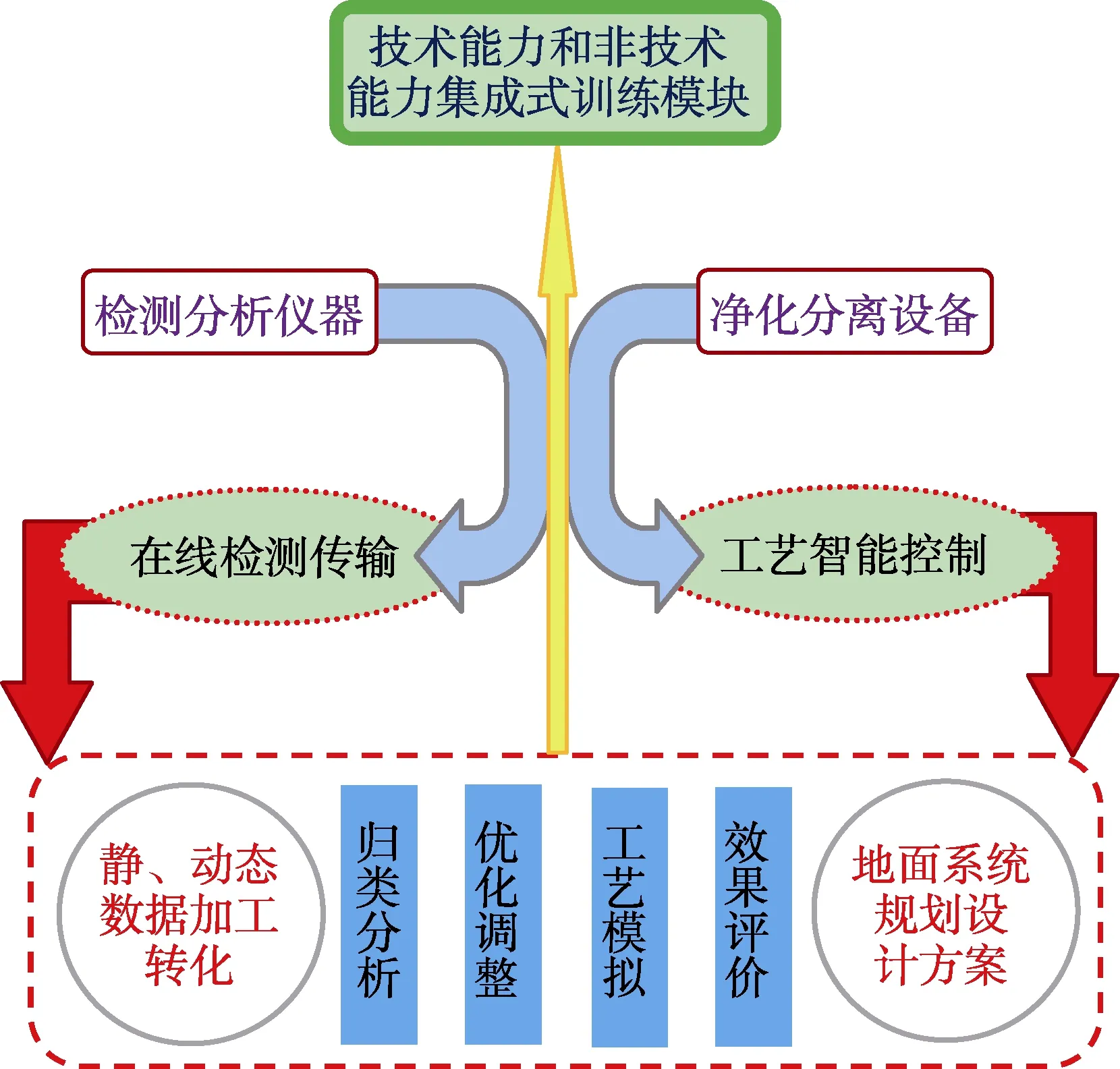

油田地面系统数据资料庞杂,尤其动态生产数据海量且各异,如何挖掘、分析、利用这些数据,并将其加工转化为信息、知识,对于推进油田整体智能化建设和开发具有积极意义[12]。针对此,考量地面系统规划设计中最为关键的采出介质特性描述和人工取样化验中降低劳动强度的现实需求,以及复杂性质采出液面临的高效处理与工艺控制,设计搭建智能化采出液检测与处理平台,如图3所示。

从原油流动性指标、含水率指标、多相流动参数指标、设备用能数据指标实现在线检测、传输及历史查询,从游离水脱除到乳化水分离,实现采出液两段处理工艺的智能化衔接、控制,并基于对生产数据的归类挖掘分析,开展运行参数的实时优化调整。学生利用该平台完成对采出液性质检测分析、采出液破乳脱水处理模拟与效果评价的实践训练,以获得毕业要求的知识和培养非技术性的能力,成为满足未来油气输运技术发展需求的专业人才。

图3 智能化采出液检测与处理平台设计

2.4 储油库灭火救援智能化操作平台

储油库接收、存储及向下游发出油品,是协调油田原油生产、加工、运输与下游供应的纽带,针对油品易挥发、易燃易爆、易产生静电等特性对安全生产的高标准要求及潜在火灾、爆炸威胁与事故的高效处置,设计储油库灭火救援智能化操作平台,如图4所示。

图4 储油库灭火救援智能化操作平台设计

基于三维虚拟现实技术、游戏交互技术和云服务技术,设计开发集库区工艺切换、油气浓度预警、不同火情再现、应急反馈、消防装备调控及灭火救援于一体的储油库灭火救援智能化操作平台。平台在充分展现库区功能智能控制、生产运行实时反馈及安全管理与保障的同时,引导学生掌握未来储油库智能化生产、安全监控及应急救援的概念。

这些以产业需求为导向的平台搭建不但能够使学生掌握知识,还基于多学科交叉创设真实或逼真环境使其体会场景,强化其知识的整合、贯通与呼应,是新工科促动工程教育改革背景下 OBE教育理念的一种范式。另外,这类面向专业改造升级的实践平台将引导学生对行业未来的发展与变革进行展望和思索,无疑也是工程教育中渗透学生终身学习、社会责任等非技术能力元素的有益举措。

3 多方协同育人实践教学模式及平台运行机制构建

以能力为导向的人才培养模式除了以上述引导性平台搭建为核心要素之一的专业牵动外,还离不开校企联动,也就是兼顾专业和产业的发展,这便需要针对石油与天然气工程类专业的特点,找准新工科建设和OBE理念的结合点,践行多方协同育人,构建从基础到专业、从专业到实训、再到创新创业培养的立体化实践教学体系,支持石油与天然气工程类专业毕业要求的达成。当然,以产业需求为导向的人才培养引导性平台还需构建相应的运行保障机制,形成有序而高效的运行模式。

3.1 实践教学体系

按照毕业要求的指标点分解与其达成度评价,将已有根据本科生在读学期和课程体系中油藏地质、油气钻井、采油采气、油气储运专业方向为纵、横轴线而形成的实践教学体系进行重构。对于基础类课程实验教学项目,划分到学科基础实践体系模块,对于各专业方向课程(包括多学科交叉课程)实验教学项目划分到学科专业实践体系模块,对于认识实习、课程设计及生产实习等实习实训类项目,划分到实训实践体系模块。同时,将创新实验、各类赛事和通过“以带动学生走进科技型中小企业为渠道,以利用科技型中小企业载体促进指导教师科技成果转化为抓手”形成的特色化大学生创业活动划分到创新创业实践体系模块,重构形成适应于石油与天然气工程类专业改造升级的全方位、立体式实践教学体系。另外,根植于与油田企业共建的实践教育中心,深化产教融合,拓展校企合作,共享包括技术能力和非技术能力培养在内的优质资源,通过校企联动,丰富围绕专业改造升级的多方协同育人实践教学模式,贡献人才培养模式的整体设计与改进。

3.2 平台运行机制

将资源配置和效益考核相联系,从人才培养理念、平台资源组织管理、考核评价及持续改进等方面构建了引导性人才培养平台及多方协同育人实践平台的有效运行机制。

(1)秉持 OBE人才培养理念。在平台运行中,始终坚持过程导向进行具体实施和操作,始终以学生的成长成才为中心,始终兼顾学生理论知识与专业实践能力的提升。

(2)不断优化平台资源的配置,制度化平台运行的组织实施与管理。切中专业改造升级过程与新工科教育的契合点,基于对平台资源配置的不断优化,开发多学科交叉项目,并从运行工作量、受益学生规模、人才培养效果及安全建设等方面制定相应的组织实施和管理制度。

(3)强化师资队伍建设。结合模块化的实践教学体系,考虑专业方向、学缘关联(特别是所具有的工程背景)、年龄结构,引进、培养并举,提高能够保障各平台有序运行所需师资队伍的整体素质和水平。

(4)健全“双向”考核评价体系。一方面通过对毕业要求达成的衡量,形成实践课程目标达成度的量化方法,尤其是针对多方协同育人实践平台的共享,校企联动,以企业评价权重占优,构建非技术能力达成度的系统评价方法;另一方面,以学生受益效果为核心,考核平台运行效益,建立动态的评价和奖励体系,并直接纳入对平台资源的后续投入配置和功能扩展计划。

(5)坚持持续改进和创新。贯穿平台高效运行、资源优化配置、效益考核和科学化管理与调整的全过程,以OBE为导向坚持持续改进,以新工科理念为牵引致力创新。

4 教学实践与效果

紧抓我校石油工程和油气储运工程专业认证的契机,配合石油工程与地质国家级实验教学示范中心和石油与天然气工程国家级虚拟仿真实验教学中心的内涵建设,包括钻井系统平台、热力采油系统平台、采出液检测与处理平台和储油库灭火救援操作平台在内的智能化油田钻采与输运平台已应用于教学实践,每学年覆盖石油工程、油气储运工程和海洋油气工程三个专业400余人,收效明显。其中,基于智能化钻井系统平台开发的“多角色协同式钻井及井控作业虚拟仿真”实验项目因充分将专业技术和现代信息技术相交叉融合、充分将实验教学特色与提高学生实践创新能力相统一,被认定为黑龙江省2019年度虚拟仿真实验教学项目。同时,以与中国石油天然气集团公司国家应急救援培训演练基地所合作共享 HSE综合仿真实训为代表的多方协同育人实践平台在学生非技术性能力培养方面发挥了重要作用。这些教学实践在丰富和完善全方位、立体式实践教学体系的同时,契合于人才培养目标的达成与持续改进,在行业背景较强的院校乃至传统工科专业改造升级中具有一定的参考或推广应用价值。

5 结语

无论是行业发展、产业变革的趋势,还是新工科促动的现实,对传统专业改造升级是一流本科建设的根基与核心。有效把握人才成长规律和工程技术发展规律,破除学科、校企壁垒,对内推动学科交叉融合,对外推进产教融合,是确保人才培养质量和效益的关键。面对油田智能化建设开发和油气行业数字化转型浪潮对人才培养的需求,切中新工科建设和OBE理念的结合点,梳理了石油与天然气工程类专业改造升级的基本思路,设计搭建了符合“对接产业、学生中心、产出导向”的人才培养引导性实践平台,构建了凸显学生非技术性能力培养的多方协同育人实践教学模式,形成了面向未来油气产业链人才需求的石油与天然气工程类专业实践教学体系雏形,探索了集平台资源组织管理、考核评价及持续改进和创新于一体的平台运行机制,有力支撑了新工科视域下石油与天然气工程类专业升级改造路径的探索。