当代大学生主观幸福感调查分析

张 莉,谢才凤,欧阳丹

(1.广西教育研究院,广西南宁 530021;2.武汉大学,湖北武汉 430072;3.广西师范大学,广西桂林 541004)

主观幸福是指评价者根据自己所拟定的标准对其生活质量的整体性评估(Diener,1984)。从形式上看,主观幸福感是一种基于直觉或反省所获得的某种切实的、比较稳定的感受。从内容上看,主观幸福感是个体所体验到的一种理想存在状态。这是衡量个人生活质量的重要综合性心理指标,反映着特定群体对生活状况的满意程度,它是各种心理因素和外部诱因的交互作用所形成的一种复杂、多层次的心理状态。一般来说,主观幸福感有三个主要特点:主观性、稳定性和整体性。主观性,评价的标准来源于评价者的内在主观判断而非外在的他人评价,它的评价体系是主观的;稳定性,主观幸福感测量的是长期而非短期的情感反映和生活满意度,它是相对稳定的并且不会发生太大的变动;整体性,是一种综合评价,包括对情感反映的认知和判断[1]。本研究采用心理量表对大学生的主观幸福感状况进行调查,以期丰富大学生主观幸福感及其影响因素的量化研究成果,为大学生主观幸福感教育提供数据支撑。

一、调查基本情况

本研究采用美国心理学家Campbell编制的《幸福感指数量表》,该量表包括两个部分:总体情感指数量表和生活满意度问卷,共含有9个项目,其中生活满意度量表含1个项目,总体情感指数量表含8个项目。两个量表中9个项目的加权得分为总体幸福感指数,即总体幸福感得分=生活满意度*1.1+各项总体情感指数得分之和/8,总体幸福感指数得分越高,个体的主观幸福感水平越高。信度分析结果表明,大学生主观幸福感状况调查问卷总体的内部一致性系数为0.929,表明该问卷信度较好。本研究通过整群抽样的方式对广西壮族自治区32所高校的3 500名全日制大学生进行了匿名问卷调查。问卷回收后采用SPSS22.0统计软件对数据进行描述性统计,对各人口学变量之间的差异进行独立样本t检验或单因素方差分析,多重比较采用LSD法,以P<0.05为差异具有统计学意义。

二、调查结果

(一)大学生主观幸福感的基本情况

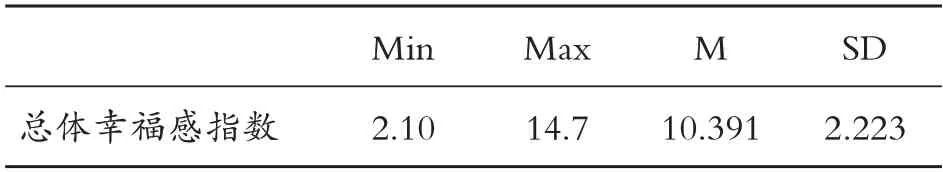

表1 大学生主观幸福感的基本情况

表1数据分析显示:大学生的总体幸福感(10.391±2.223)较高,其中大学生的生活满意度指数(5.125±1.158)、总体情感指数(4.753±1.371)均较高。

(二)大学生主观幸福感在个体自然因素上的差异比较

1.大学生主观幸福感在性别上的差异比较

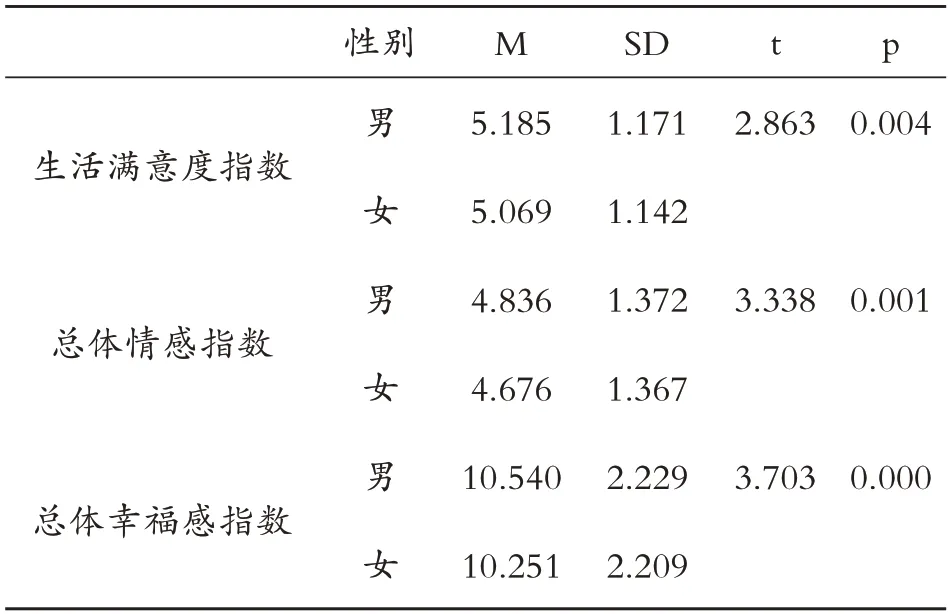

将性别作为自变量,大学生总体幸福感及其各因子作为因变量进行独立样本t检验,比较大学生总体幸福感及其各因子在性别上的差异。表2数据分析显示:大学男生与女生在总体幸福感指数(t=3.703,p<0.05)、生活满意度指数(t=2.863,p<0.05)、总体情感体验指数(t=3.338,p<0.05)三个方面都存在显著差异,且男生在总体幸福感、生活满意度、总体情感体验三个方面的得分(10.540±2.229、5.185±1.171、4.836±1.372)都显著高于女生(10.251±2.209、5.069±1.142、4.676±1.367)。

表2 大学生主观幸福感在性别上的差异比较

2.大学生主观幸福感在民族上的差异比较

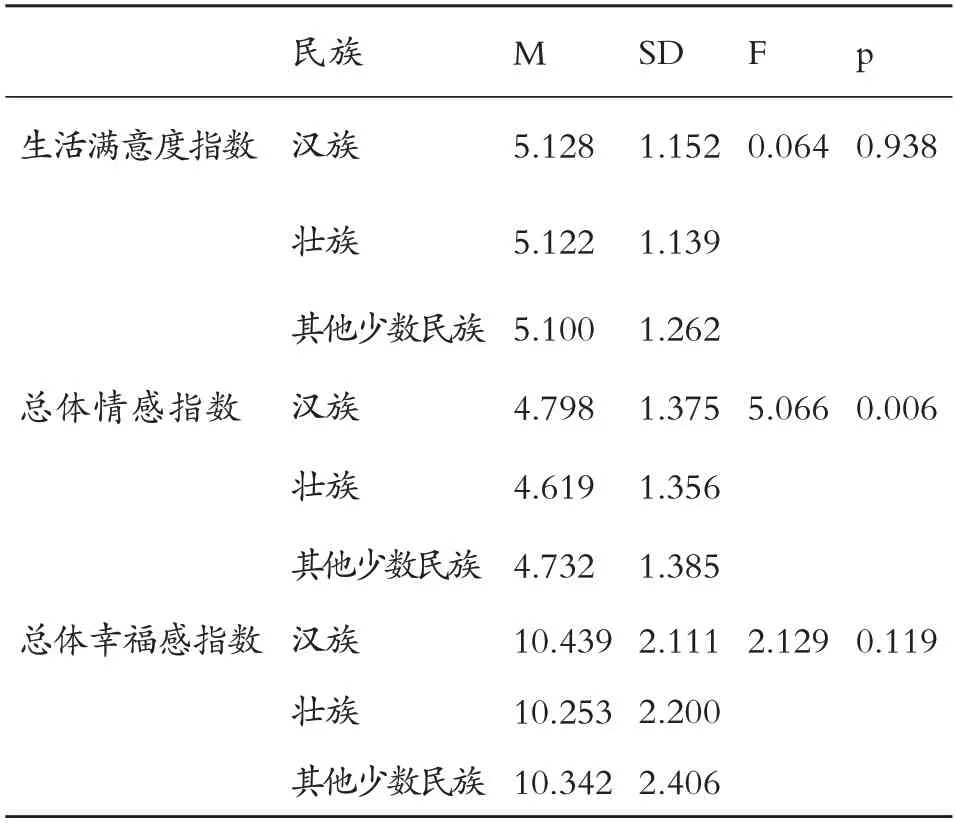

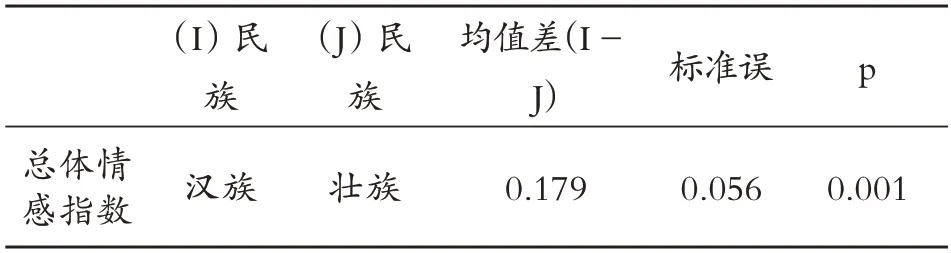

将民族作为自变量,对大学生总体幸福感及其各因子作为因变量进行单因素方差分析,比较大学生总体幸福感及其各因子在民族上的差异。表3、表4的数据分析显示:不同民族的大学生在总体幸福感指数(F=2.129,p>0.05)和生活满意度指数(F=0.064,p>0.05)上不存在显著差异,只在总体情感指数上存在显著差异(F=5.066,p<0.05)。经LSD事后检验发现,汉族大学生的总体情感指数得分(4.798±1.375)显著高于壮族大学生(4.619±1.356)。

表3 大学生主观幸福感在民族上的差异比较

表4 大学生主观幸福感在民族上的多重比较

(三)大学生主观幸福感在学校教育因素上的差异比较

1.大学生主观幸福感在学历上的差异比较

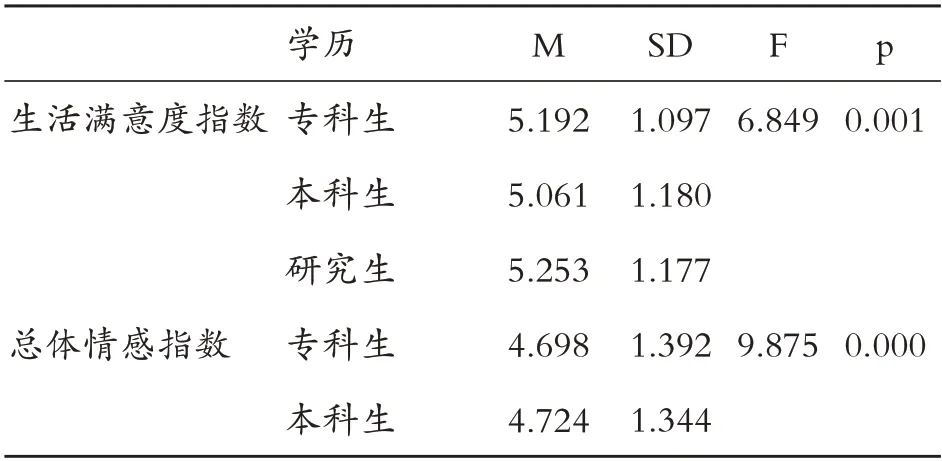

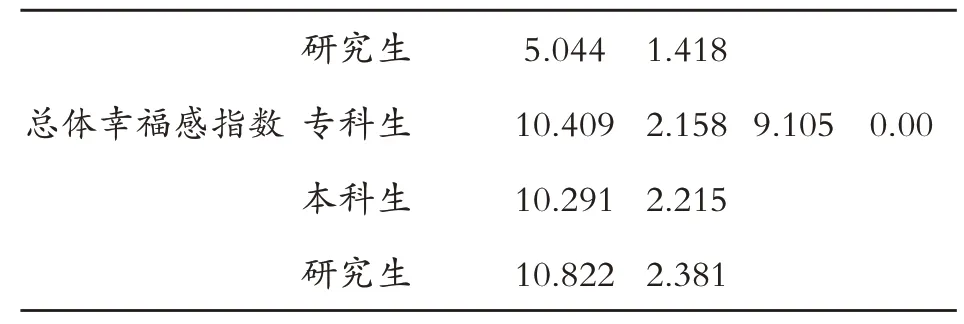

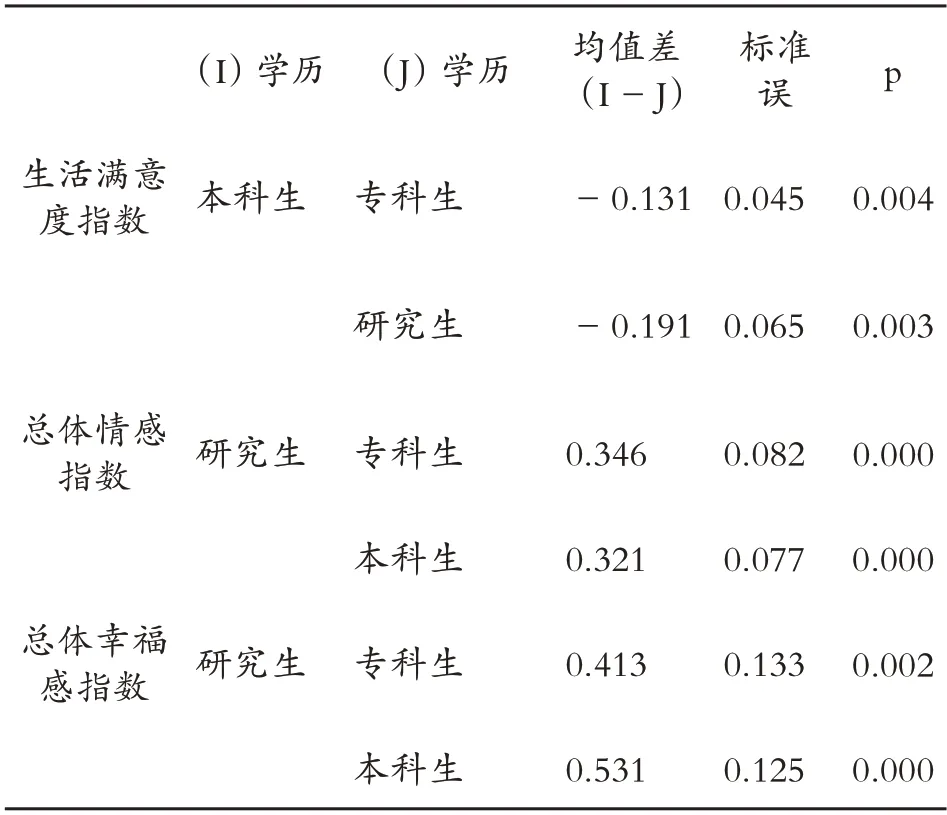

将学历作为自变量,对大学生总体幸福感及其各因子作为因变量进行单因素方差分析,比较大学生总体幸福感及其各因子在学历上的差异。表5、表6的数据分析显示:不同学历的大学生在总体幸福感指数(F=9.105,p<0.05)、生活满意度指数(F=6.849,p<0.05)、总体情感指数(F=9.875,p<0.05)三个方面均存在显著差异,经LSD事后检验发现:研究生学历的大学生的总体幸福感指数(10.822±2.381)、总体情感指数(5.044±1.418)得分均显著高于专科生(10.409±2.158、4.698±1.392)和本科生(10.291±2.215、4.724±1.344);而在生活满意度指数得分方面,本科生(5.061±1.180)则显著低于专科生(5.191±1.097)和研究生(5.253±1.177)。

表5 大学生主观幸福感在学历上的差异比较

表6 大学生主观幸福感在学历上的多重比较

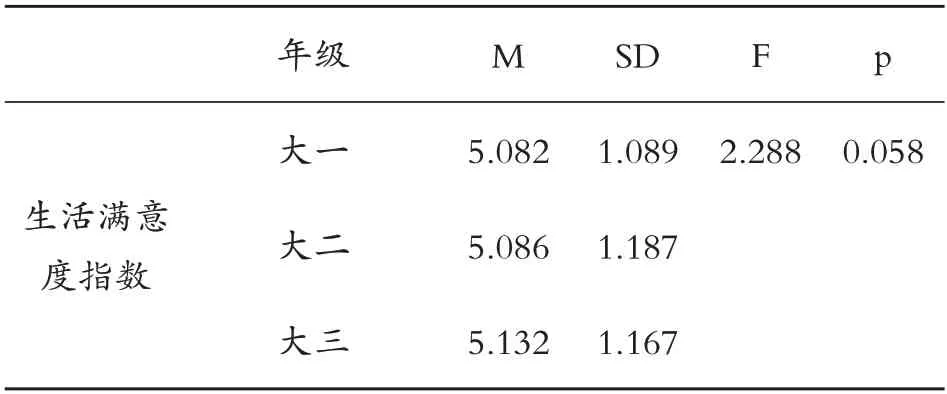

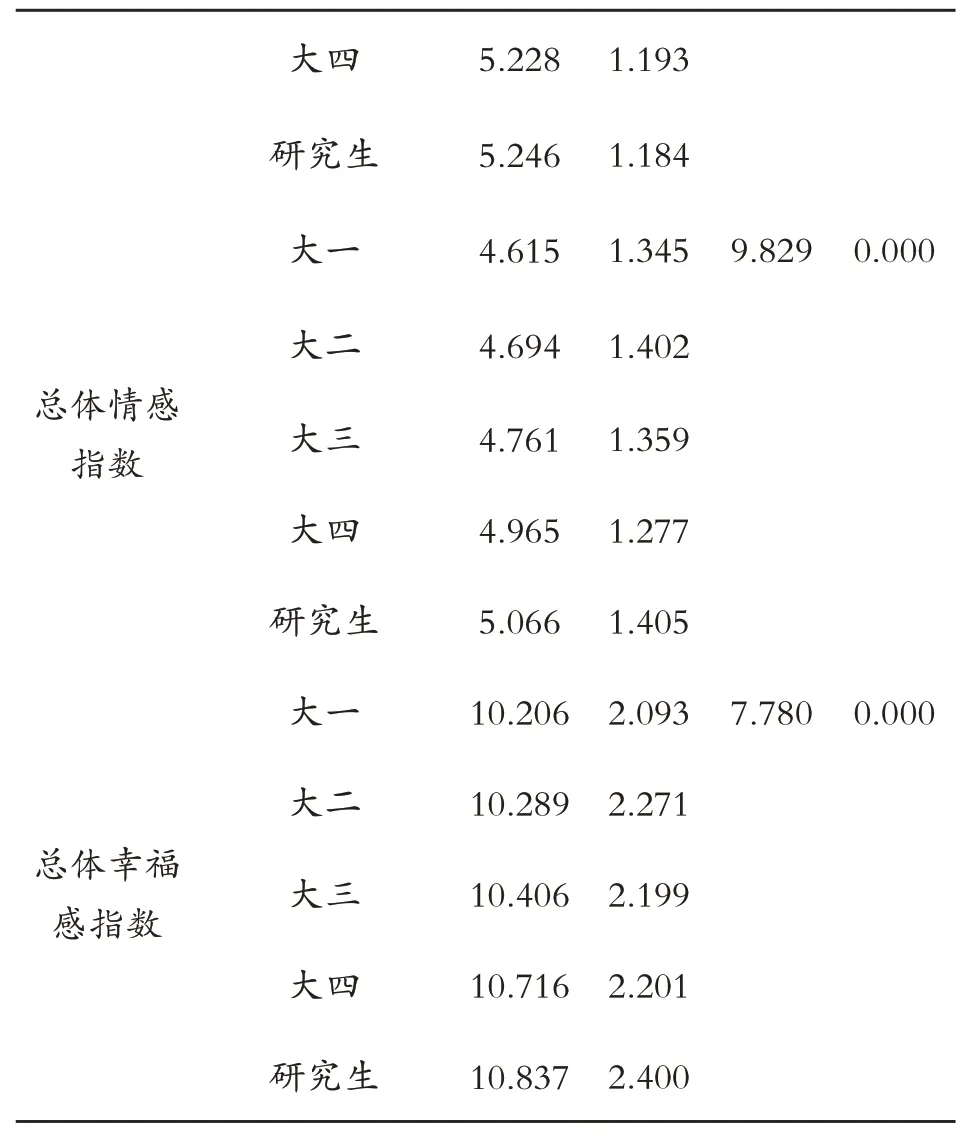

2.大学生主观幸福感在年级上的差异比较

将年级作为自变量,对大学生总体幸福感及其各因子作为因变量进行单因素方差分析,比较大学生总体幸福感及其各因子在年级上的差异。表7、表8的数据分析显示:不同年级的大学生在总体幸福感指数(F=7.780,p<0.05)、总体情感指数(F=9.829,p<0.05)上存在显著差异。经LSD事后检验发现:在总体幸福感指数得分上,大一(10.206±2.093)、大二(10.289±2.271)、大三(10.406±2.199)学生显著低于大四学生(10.716±2.201)以及研究生学历的学生(10.837±2.400);在总体情感指数得分上,大一学生(4.615±1.345)显著低于大三(4.761±1.359)、大四学生(4.965±1.277)以及研究生学历的学生(5.066±1.405),大二(4.694±1.402)、大三学生(4.761±1.359)显著低于大四学生(4.965±1.277)以及研究生以上学历的学生(5.066±1.405)。

表7 大学生主观幸福感在年级上的差异比较

表8 大学生主观幸福感在年级上的多重比较

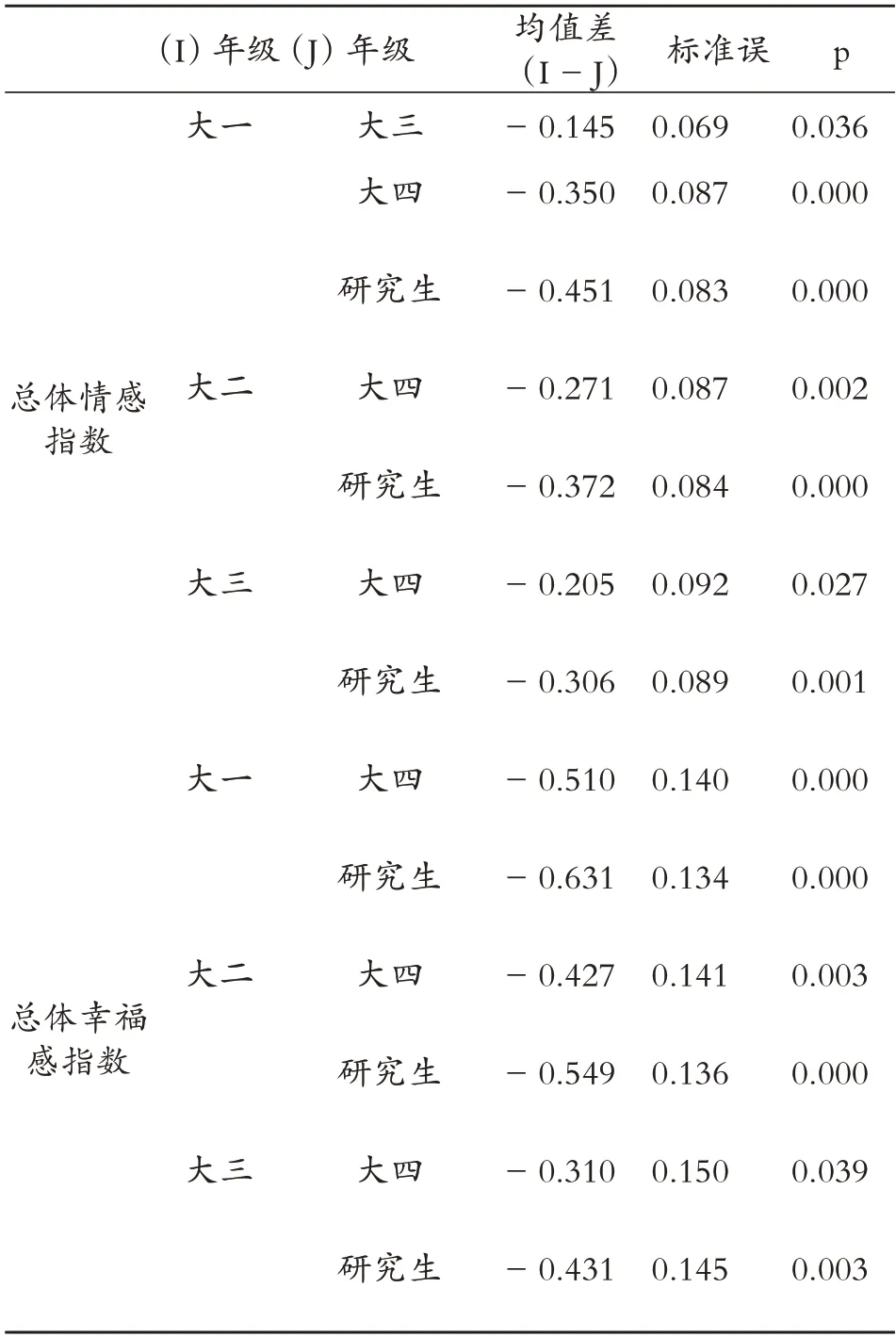

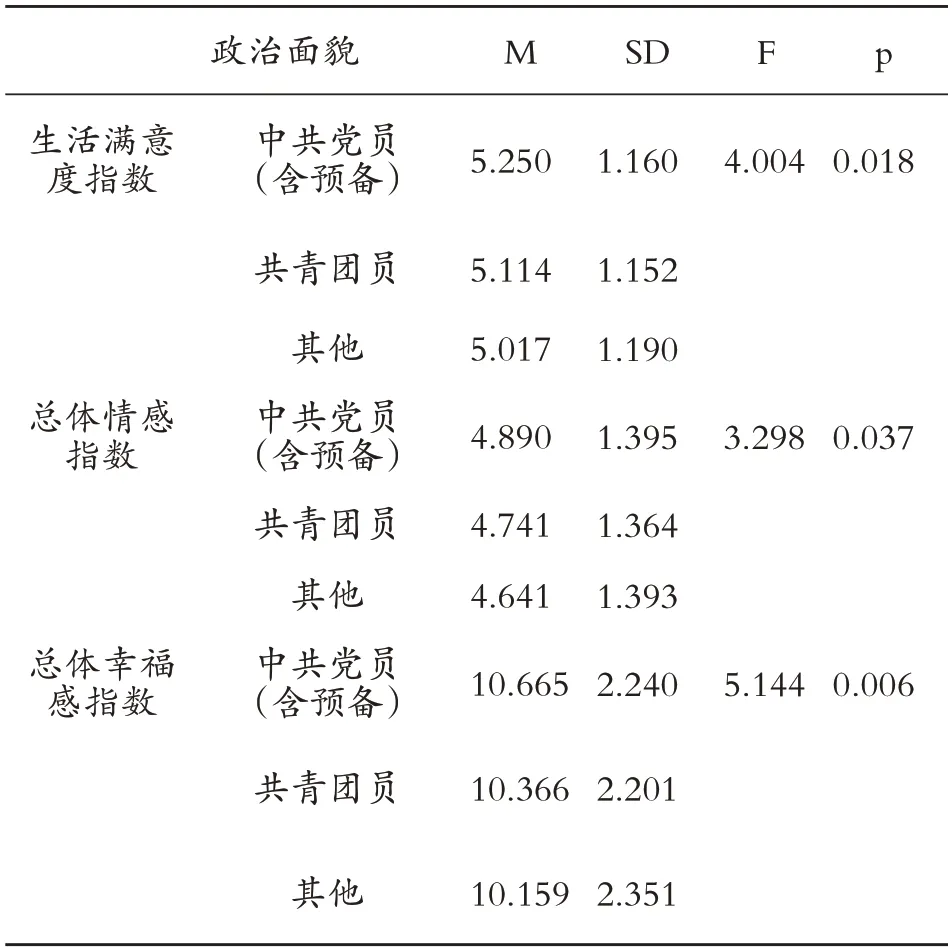

3.大学生主观幸福感在政治面貌上的差异比较

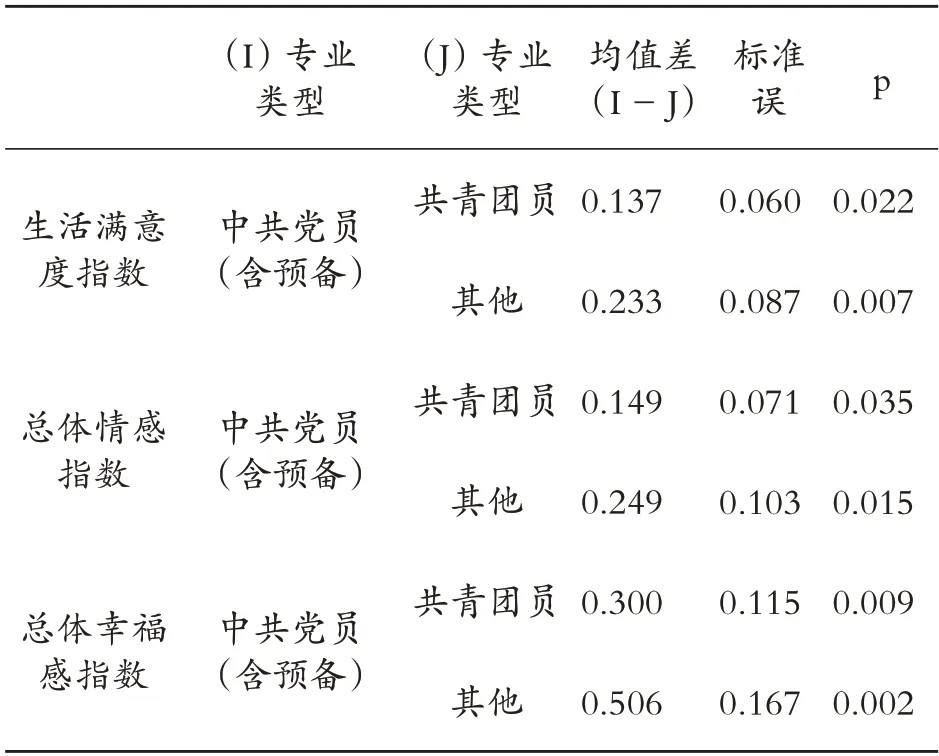

将政治面貌作为自变量,对大学生总体幸福感及其各因子作为因变量进行单因素方差分析,比较大学生总体幸福感及其各因子在政治面貌上的差异。表9、表10的数据分析显示:不同政治面貌的大学生在总体幸福感指数(F=5.144,p<0.05)、生活满意度指数(F=4.004,p<0.05)、总体情感指数(F=3.298,p<0.05)三个方面存在显著差异。经LSD事后检验发现:在总体幸福感指数、生活满意度指数、总体情感指数得分上,中共党员(含预备)的大学生(10.665±2.240、5.250±1.160、4.890±1.395)显著高于共青团员(10.366±2.201、5.114±1.152、4.741±1.364)和其他政治面貌的大学生(10.159±2.351、5.017±1.190、4.641±1.393)。

表9 大学生主观幸福感在政治面貌上的差异比较

表10 大学生主观幸福感在政治面貌上多重比较

4.大学生主观幸福感在干部经验上的差异比较

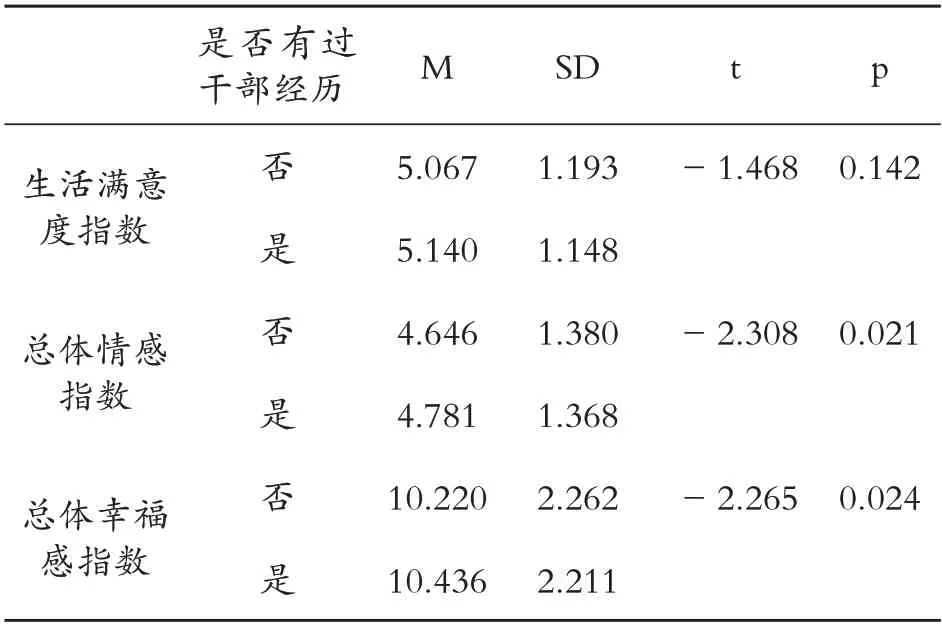

将有无干部经验作为自变量,对大学生总体幸福感及其各因子作为因变量进行独立样本t检验,比较大学生总体幸福感及其各因子在干部经验上的差异。表11的数据分析显示:有无干部经验的大学生在总体幸福感指数(t=-2.265,p<0.05)、总体情感指数(t=-2.308,p<0.05)方面存在显著差异。在总体幸福感指数、总体情感指数得分上,有过干部经验的大学生(10.436±2.211、4.781±1.368)显著高于没有过干部经验的大学生(10.220±2.262、4.646±1.380)。

表11 大学生主观幸福感在干部经验上的差异比较

5.大学生主观幸福感在是否获得过奖学金上的差异比较

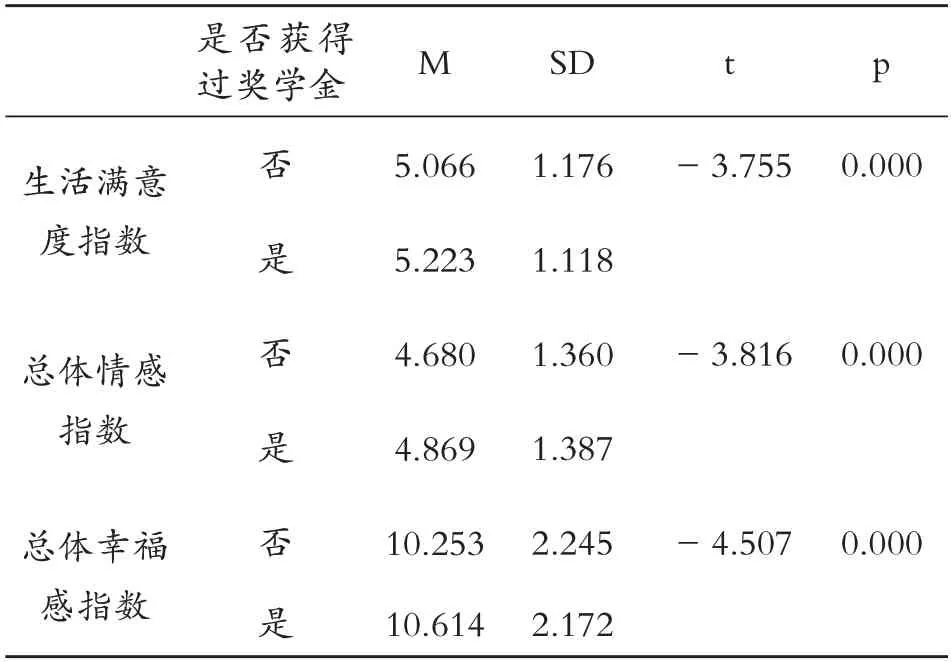

将是否获得过奖学金作为自变量,对大学生总体幸福感及其各因子作为因变量进行独立样本t检验,比较大学生总体幸福感及其各因子在是否获得过奖学金上的差异。表12的数据分析显示:大学生是否获得过奖学金在总体幸福感指数(t=-4.507,p<0.05)、生活满意度指数(t=-3.755,p<0.05)、总体情感指数(t=-3.816,p<0.05)三个方面存在显著差异。即获得过奖学金的大学生的总体幸福感指数、生活满意度指数、总体情感指数得分(10.614±2.172、5.223±1.118、4.869±1.387)显著高于没有获得过奖学金的大学生(10.253±2.245、5.066±1.176、4.680±1.360)。

表12 大学生主观幸福感在是否获得过奖学金上的差异比较

(四)大学生主观幸福感在家庭背景因素上的差异比较

1.大学生主观幸福感在是否独生子女情况上的差异比较

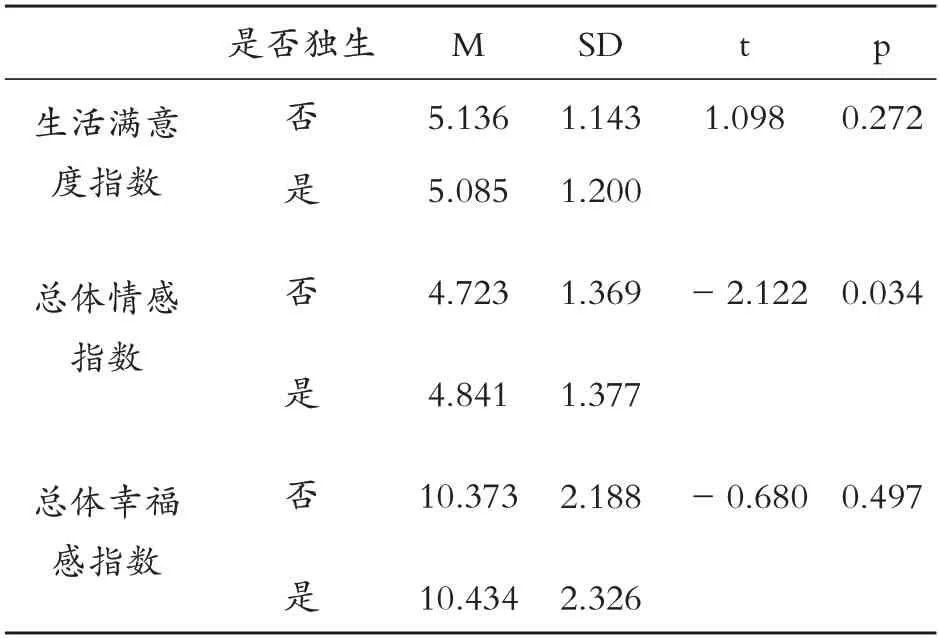

将是否是独生子女作为自变量,对大学生总体幸福感及其各因子作为因变量进行独立样本t检验,比较大学生总体幸福感及其各因子在是否是独生子女上的差异。表13的数据分析显示:大学生是否为独生子女在总体幸福感指数(t=-0.680,p>0.05)、生活满意度指数(t=1.098,p>0.05)上不存在差异,但是在总体情感指数方面存在显著差异(t=-2.122,p<0.05),即独生子女大学生的总体情感指数得分(4.841±1.377)显著高于非独生子女大学生(4.723±1.369)。

表13 大学生主观幸福感在是否独生子女上的差异比较

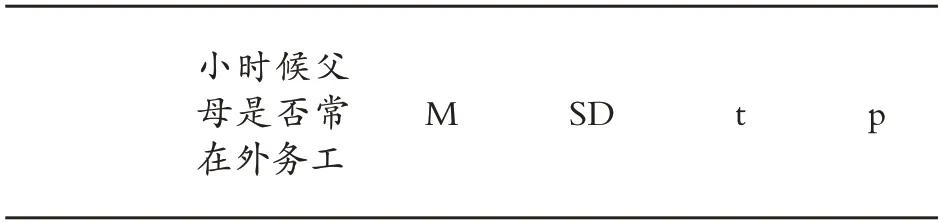

2.大学生主观幸福感在父母务工情况上的差异比较

将父母务工情况作为自变量,对大学生总体幸福感及其各因子作为因变量进行独立样本t检验,比较大学生总体幸福感及其各因子在父母务工情况上的差异。表14的数据分析显示:父母是否常在外务工的大学生在总体幸福感指数(t=1.891,p>0.05)、生活满意度指数(t=-0.355,p>0.05)上不存在差异,但是在总体情感指数方面存在显著差异(t=3.402,p<0.05),即小时候父母常外出务工的大学生的总体情感指数得分(4.654±1.345)显著低于小时候父母不常外出务工的大学生(4.821±1.384)。

表14 大学生主观幸福感在父母务工情况上的差异比较

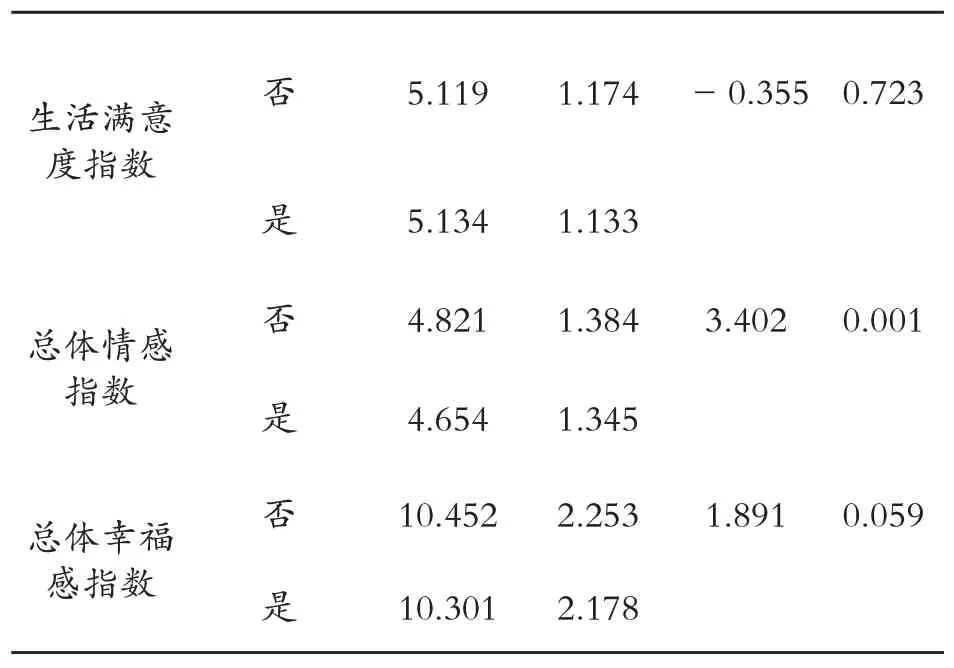

3.大学生主观幸福感在入学前户籍上的差异比较

将入学前户籍作为自变量,对大学生总体幸福感及其各因子作为因变量进行独立样本t检验,比较大学生总体幸福感及其各因子在入学前户籍上的差异。表15的数据分析显示:入学前不同户籍的大学生在总体幸福感指数(t=0.027,p>0.05)、生活满意度指数(t=1.957,p=0.05)、总体情感指数(t=-1.774,p>0.05)三个方面均不存在显著差异。

表15 大学生主观幸福感在入学前户籍上的差异比较

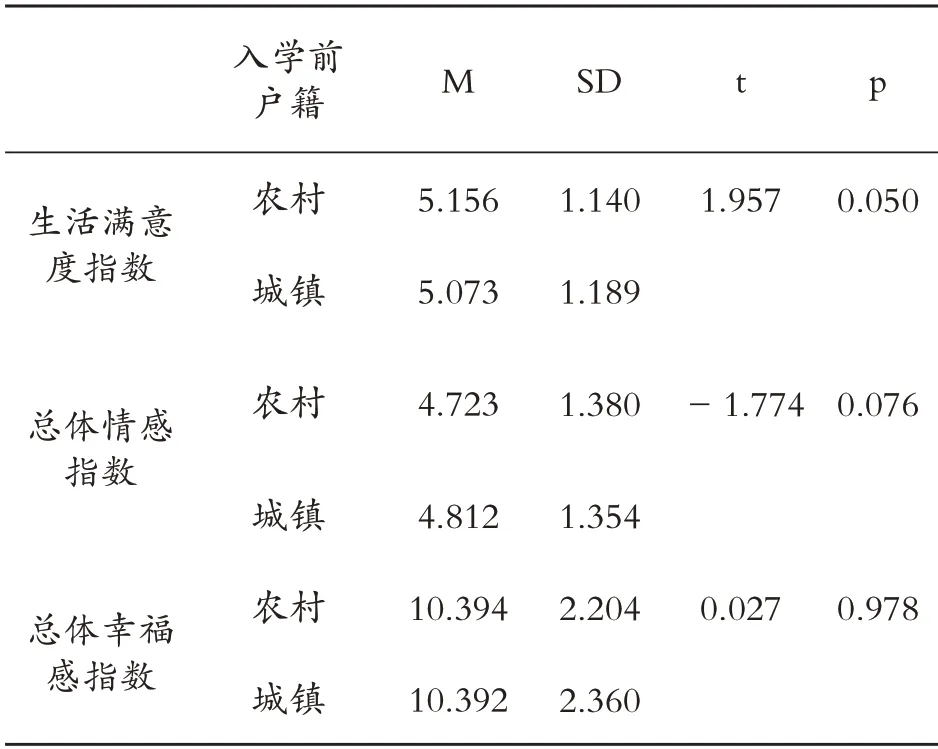

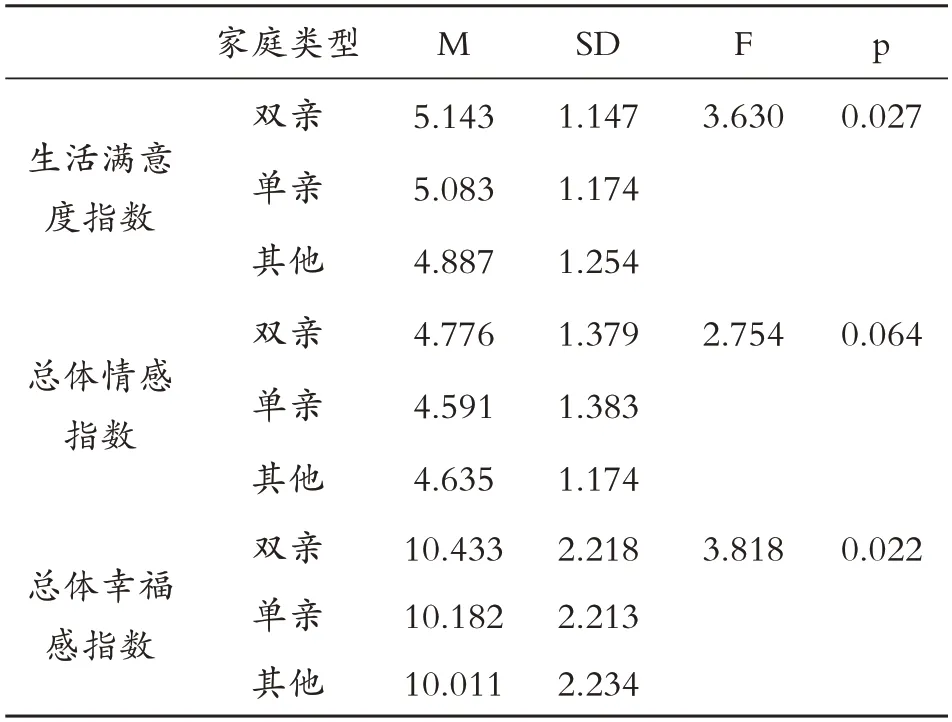

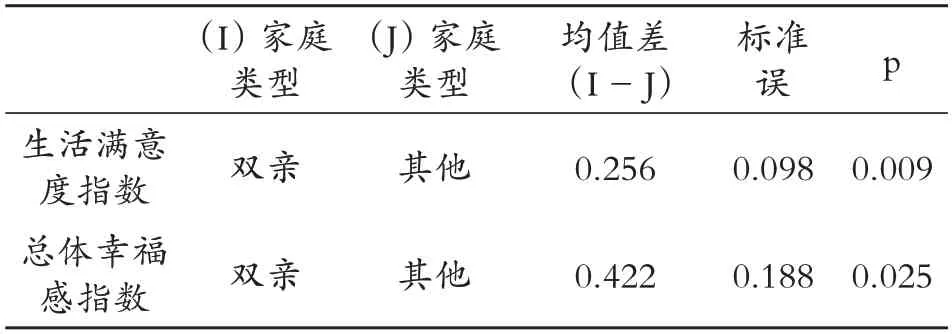

4.大学生主观幸福感在家庭类型上的差异比较

将家庭类型作为自变量,对大学生总体幸福感及其各因子作为因变量进行单因素方差分析,比较大学生总体幸福感及其各因子在家庭类型上的差异。表16、17的数据分析显示:不同家庭类型的大学生在总体幸福感指数(F=3.818,p<0.05)、生活满意度指数(F=3.630,p<0.05)两个方面存在显著差异。经LSD事后检验发现:双亲大学生的总体幸福感指数(10.433±2.218)、生活满意度指数得分(5.143±1.147)均显著高于其他家庭类型的大学生(10.011±2.234、4.887±1.254)。

表16 大学生主观幸福感在家庭类型上的差异比较

表17 大学生主观幸福感在家庭类型上的多重比较

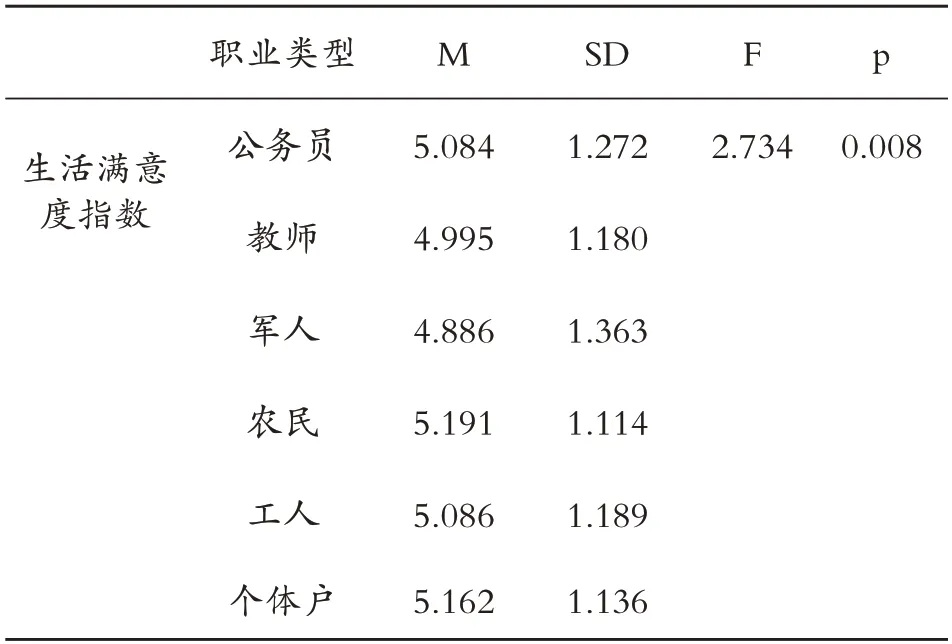

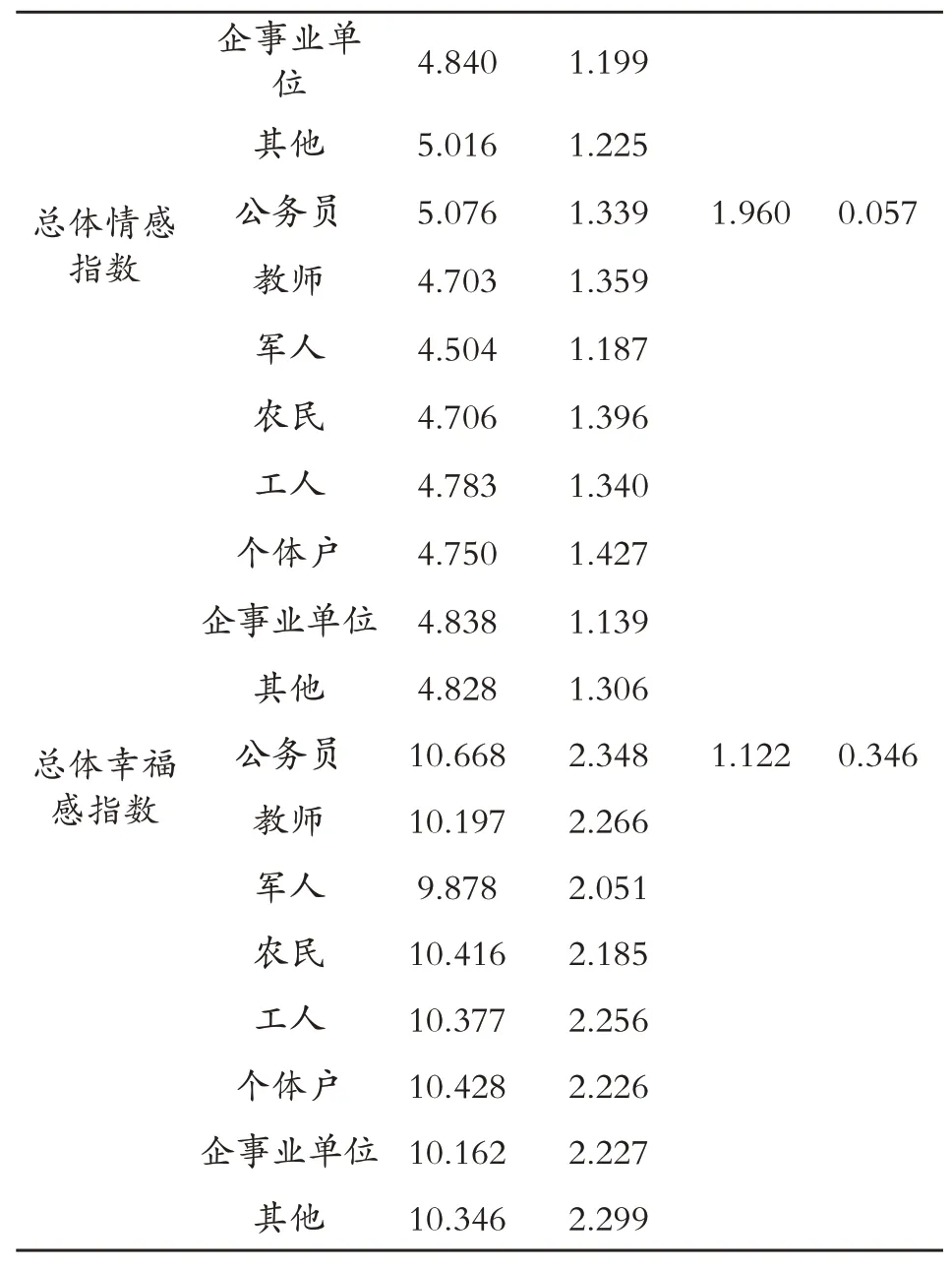

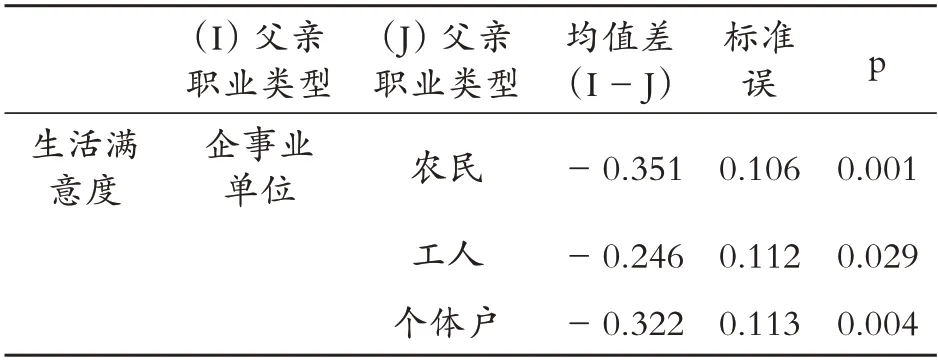

5.大学生主观幸福感在父亲职业类型上的差异比较

将父亲职业类型作为自变量,对大学生总体幸福感及其各因子作为因变量进行单因素方差分析,比较大学生总体幸福感及其各因子在父亲职业类型上的差异。表18、19的数据分析显示:父亲职业不同的大学生在总体幸福感指数(F=1.122,p>0.05)、总体情感指数(F=1.960,p>0.05)上不存在显著差异,只在生活满意度指数方面存在显著差异(F=2.734,p<0.05),经LSD事后检验发现:父亲是企事业单位的大学生的生活满意度指数得分(4.840±1.199)显著低于父亲是农民(5.191±1.114)、工人(5.086±1.189)、个体户的大学生(5.162±1.136)。

表18 大学生幸福感父亲职业类型上的差异比较

表19 大学生主观幸福感在父亲职业类型上的多重比较

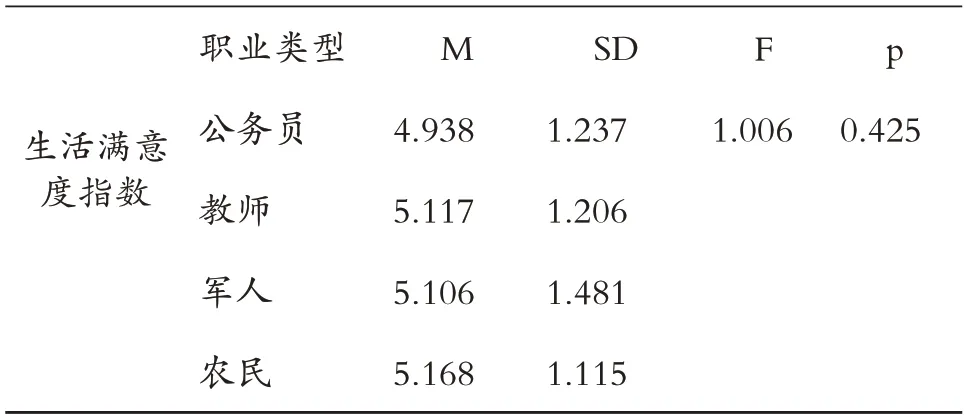

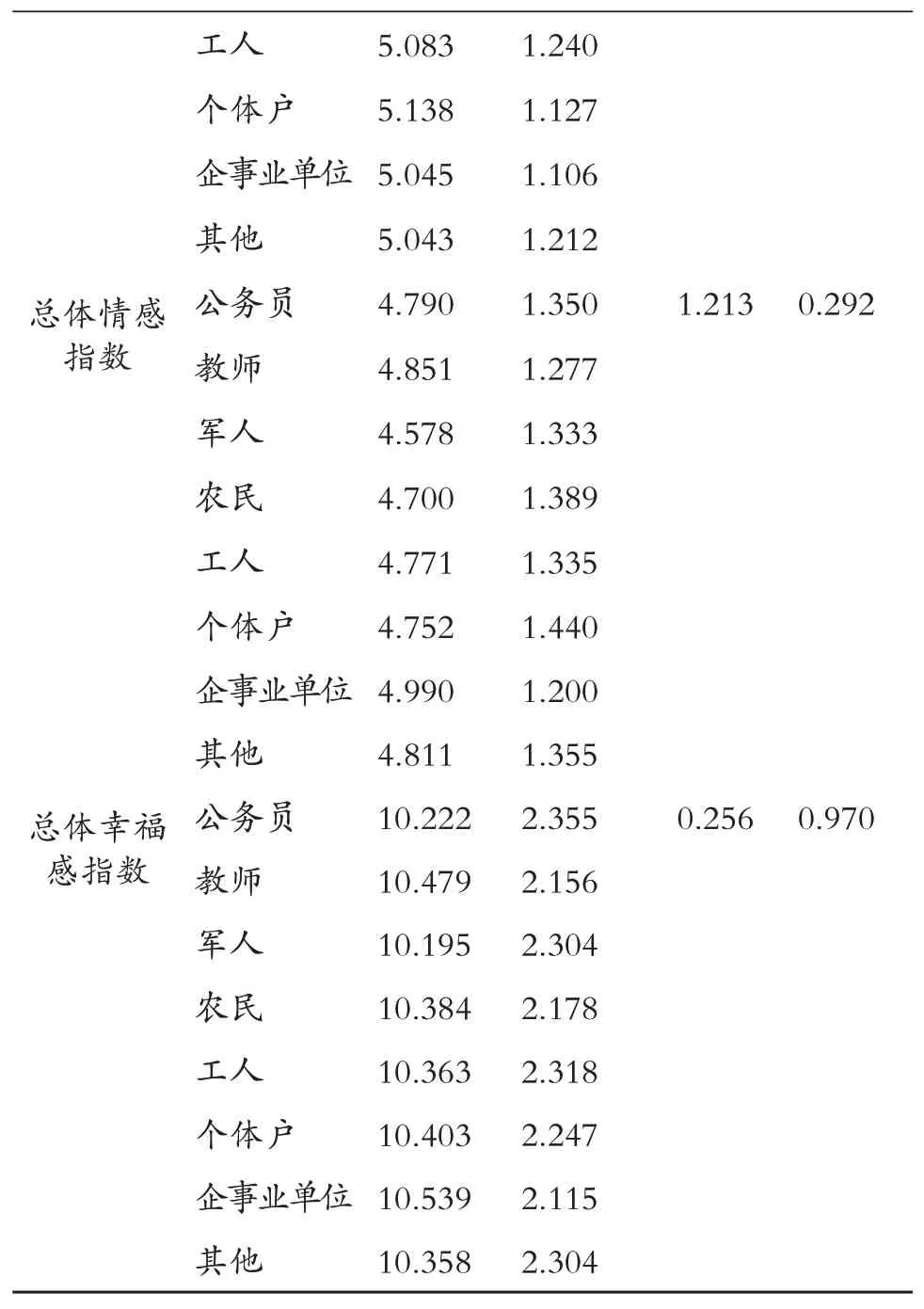

6.大学生主观幸福感在母亲职业类型上的差异比较

将母亲职业类型作为自变量,对大学生总体幸福感及其各因子作为因变量进行单因素方差分析,比较大学生总体幸福感及其各因子在母亲职业类型上的差异。表20的数据分析显示:母亲职业类型不同的大学生在总体幸福感指数(F=0.256,p>0.05)、生活满意度指数(F=1.006,p >0.05)、总体情感指数(F=1.213,p>0.05)三个方面均不存在显著差异。

表20 大学生幸福感母亲职业类型上的差异比较

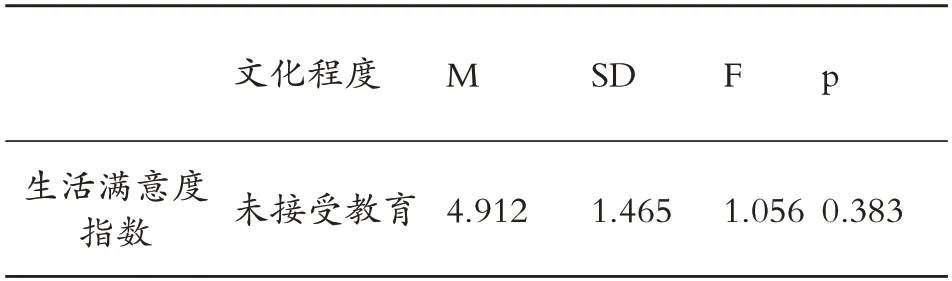

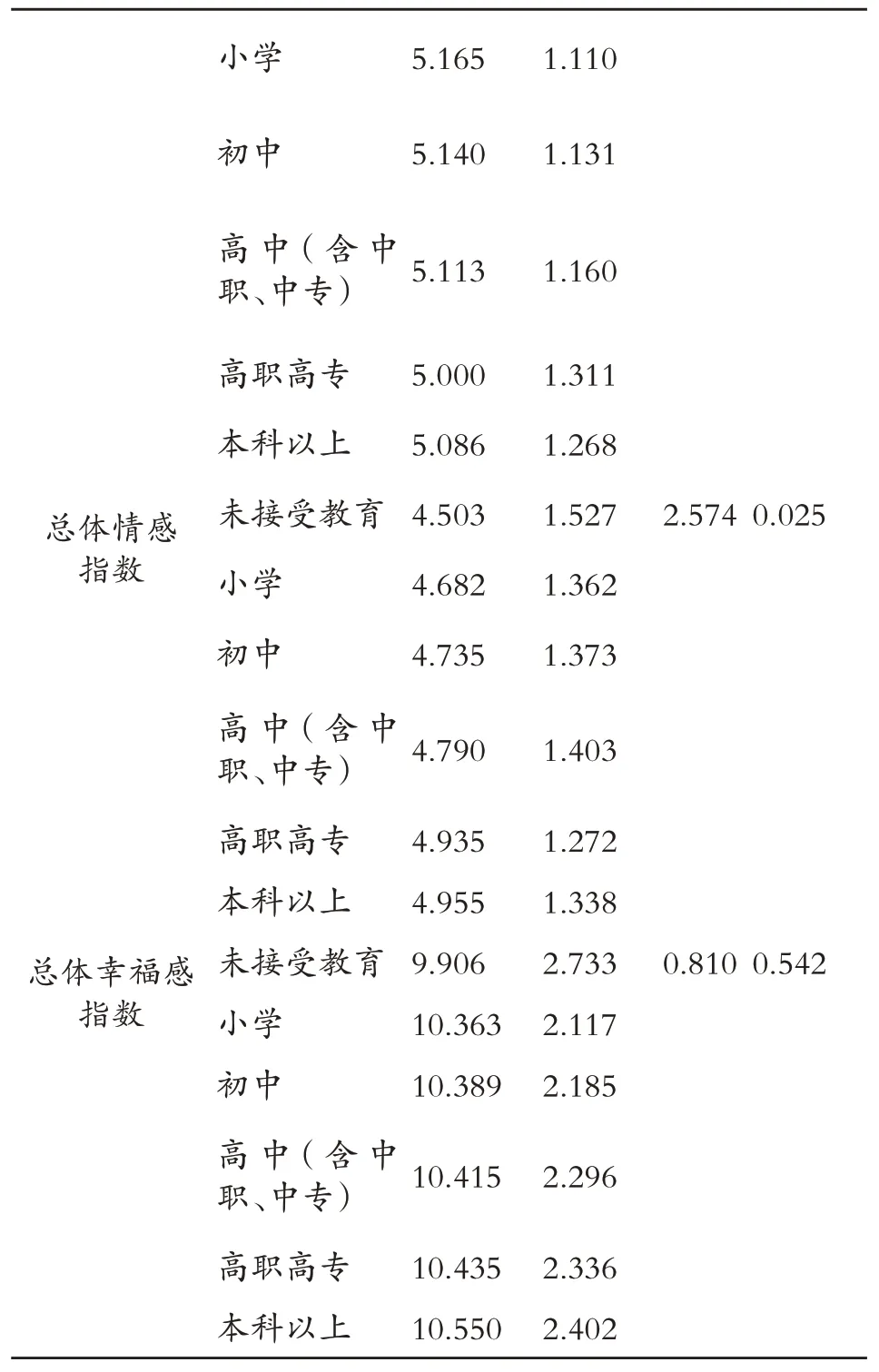

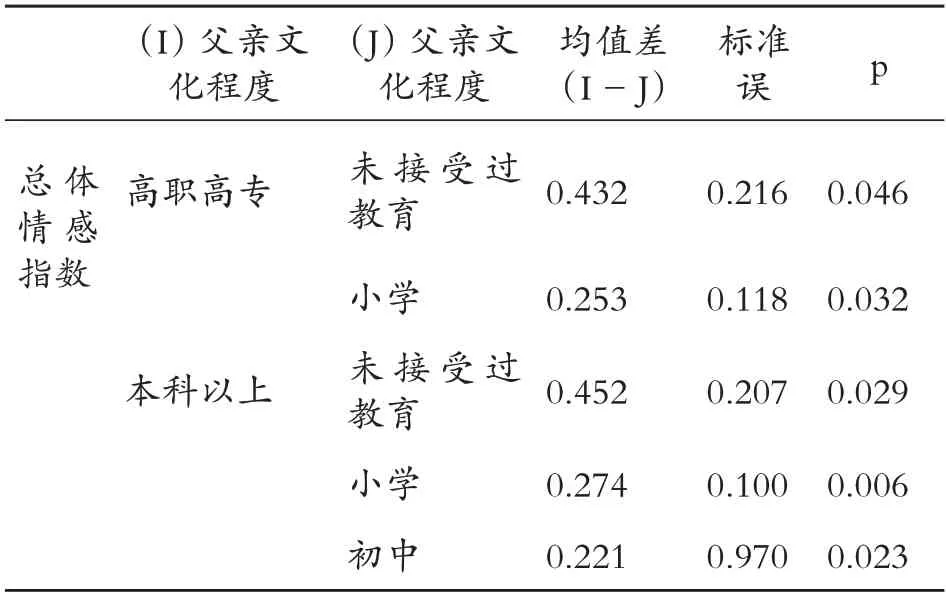

7.大学生主观幸福感在父亲文化程度上的差异比较

将父亲文化程度作为自变量,对大学生总体幸福感及其各因子作为因变量进行单因素方差分析,比较大学生总体幸福感及其各因子在父亲文化程度上的差异。表21、表22的数据分析显示:父亲文化程度不同的大学生在总体幸福感指数(F=0.810,p>0.05)、生活满意度指数(F=1.056,p>0.05)上不存在差异,只在总体情感指数方面存在显著差异(F=2.574,p<0.05)。经LSD事后检验发现:父亲是高职高专学历的大学生的总体情感指数得分(4.935±1.272)显著高于父亲未接受过教育(4.503±1.527)、小学学历的大学生(4.682±1.362);父亲是本科以上学历的大学生总体情感指数得分(4.955±1.318)显著高于父亲未接受过教育(4.503±1.527)、小学学历(4.682±1.362)、初中学历的大学生(4.735±1.373)。

表21 大学生主观幸福感在父亲文化程度上的差异比较

表22 大学生主观幸福感在父亲文化程度上的多重比较

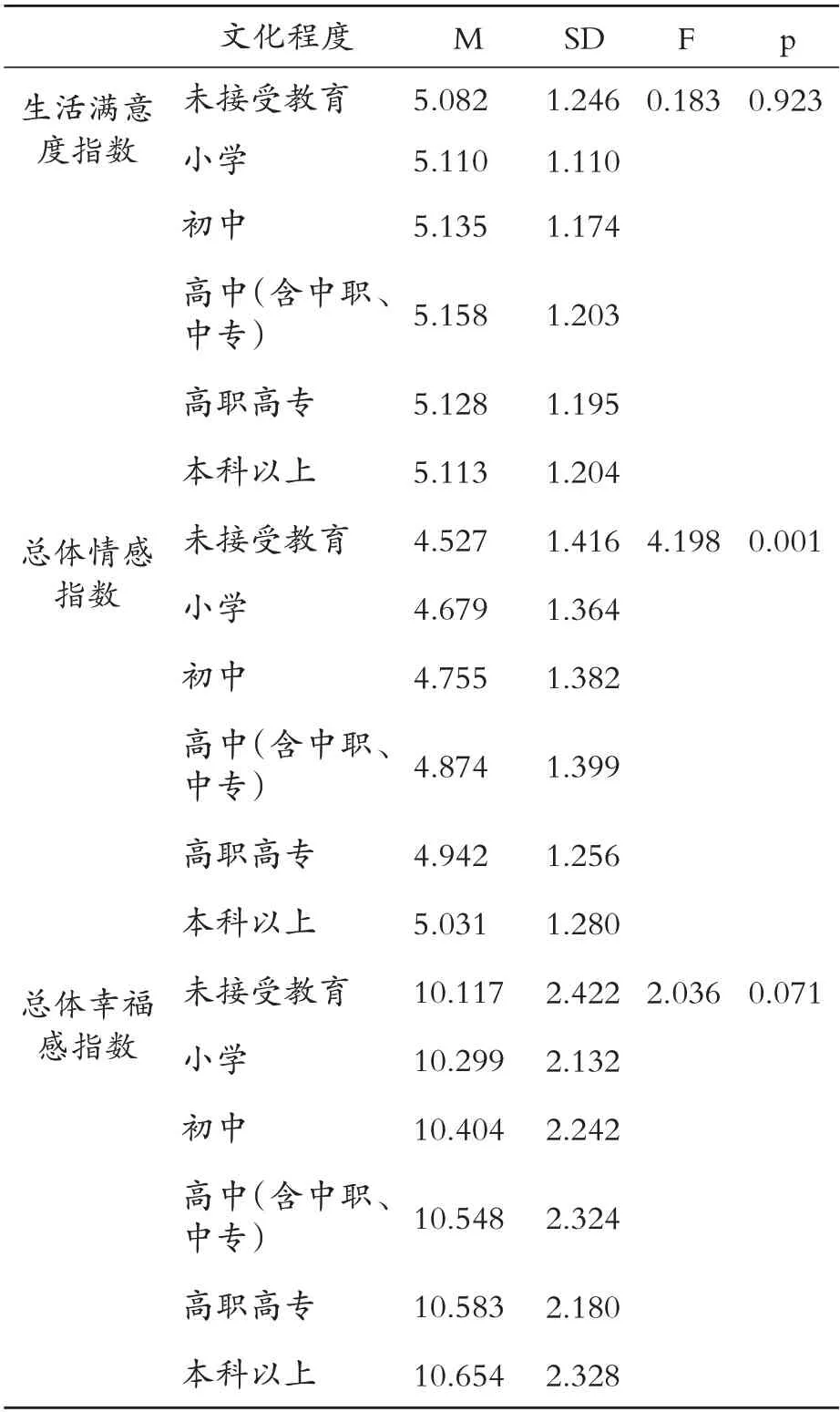

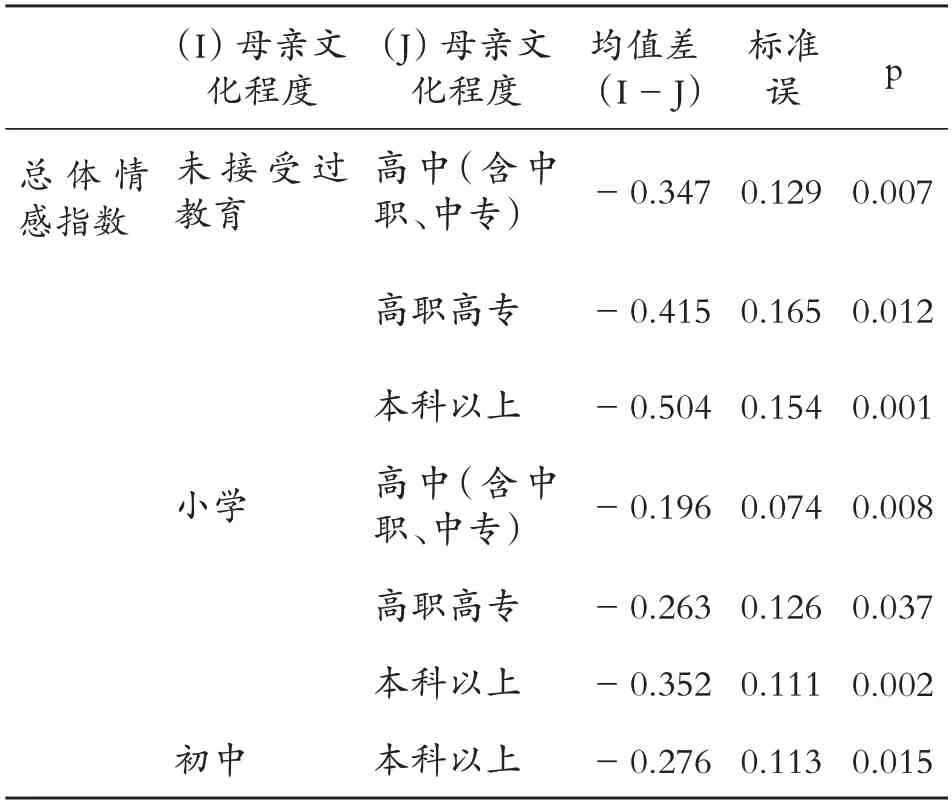

8.大学生主观幸福感在母亲文化程度上的差异比较

将母亲文化程度作为自变量,大学生总体幸福感及其各因子作为因变量进行单因素方差分析,比较大学生总体幸福感及其各因子在母亲文化程度上的差异。表23、表24的数据分析显示:母亲文化程度不同的大学生在总体幸福感指数(F=2.036,p>0.05)、生活满意度指数(F=0.183,p>0.05)上不存在差异,只在总体情感指数(F=4.198,p<0.05)方面存在显著差异,经LSD事后检验发现:母亲未接受过教育(4.527±1.416)、小学学历的大学生(4.679±1.364)的总体情感指数得分显著低于母亲是高中(含中职、中专)(4.874±1.399)、高职高专(4.942±1.256)、本科以上学历的大学生(5.031±1.280);母亲是初中学历的大学生(4.755±1.382)的总体情感指数得分显著低于母亲是本科以上学历的大学生(5.031±1.280)。

表23 大学生主观幸福感在母亲文化程度上的差异比较

表24 大学生主观幸福感在母亲文化程度上的多重比较

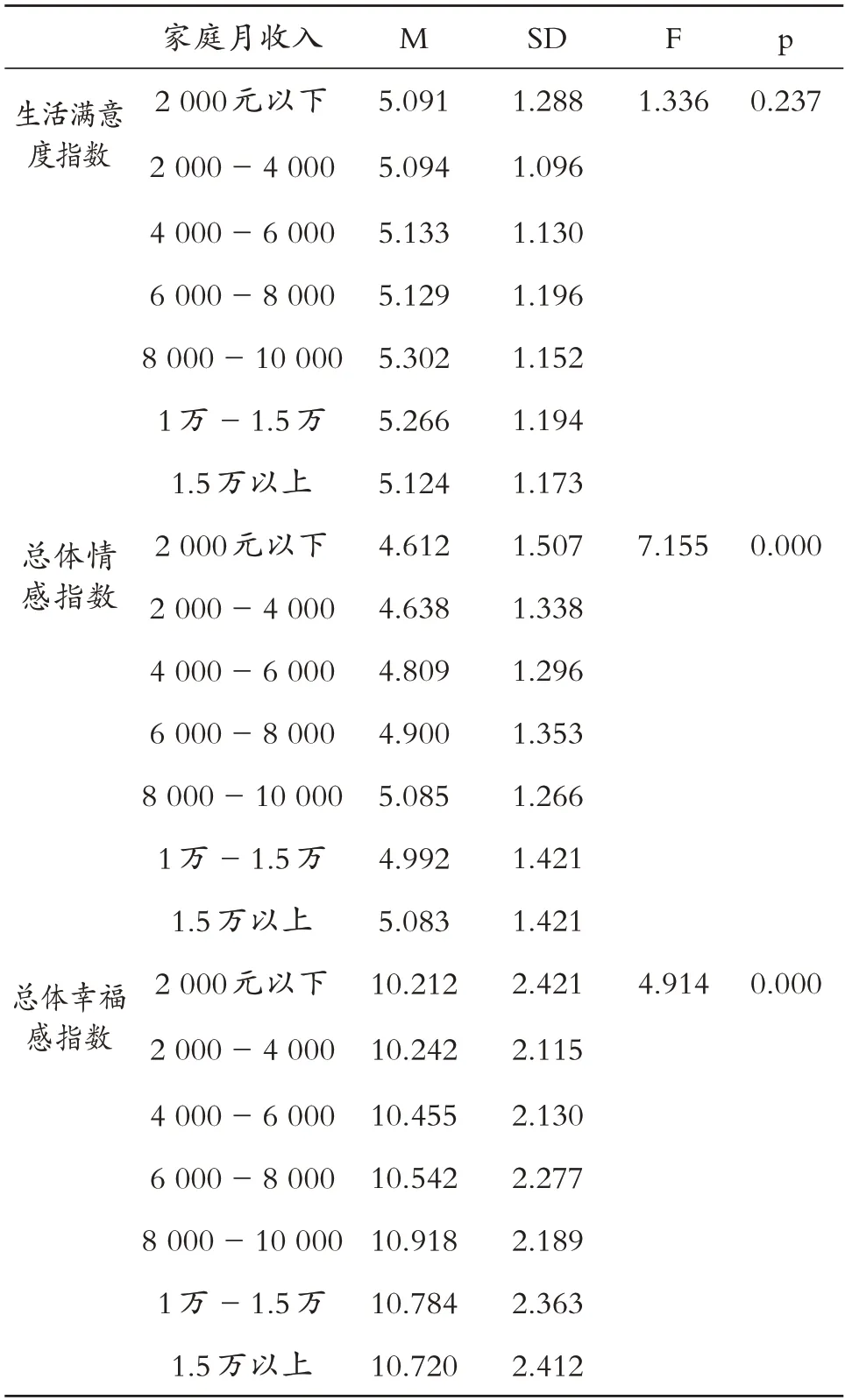

9.大学生主观幸福感在家庭月收入上的差异比较

将家庭月收入作为自变量,对大学生总体幸福感及其各因子作为因变量进行单因素方差分析,比较大学生总体幸福感及其各因子在家庭月收入水平上的差异。表25的数据分析显示:家庭月收入水平不同的大学生在总体幸福感指数(F=4.914,p<0.05)、总体情感指数(F=7.155,p<0.05)均存在显著差异。但是在变异数同质性检验中,p<0.05,方差不齐性。

表25 大学生主观幸福感在家庭月收入上的差异比较

三、讨论与分析

(一)大学生主观幸福感现状

本次调查的数据显示:大学生的总体幸福感指数、生活满意度指数、总体情感指数三个指数的得分均较高,说明大学生主观幸福感总体良好,他们对自己目前的生活状态和生活质量比较满意,在情绪情感方面的体验较为积极。由于大学生正处于青年期,对未来的生活充满期待和热情,所处的校园环境相较而言也更为简单和谐,因此他们的主观幸福感相对较高,这与以往的研究结果相类似。

(二)大学生主观幸福感状况在个体自然因素上的差异讨论

1.大学生主观幸福感状况在性别差异上的讨论

从性别的角度看,研究结果显示:大学男生与女生在总体幸福感指数、生活满意度指数、总体情感指数三个方面都存在显著性差异,这与郑雪(2003)[2]、王晶(2011)[3]、Wood(1989)[4]等人的研究结果较为一致。同时研究数据还表明男性大学生在总体幸福感、生活满意度、总体情感三个方面都显著高于女生,这与张雯,郑日昌(2004)[5]的研究结果“男女大学生的主观幸福观没有显著差异”略有不同,导致研究结论的差别可能与研究工具、抽取的样本、社会的发展等因素有关。本研究中男性大学生对主观幸福感的体验比女生更好,究其原因,可能与女性的社会地位不断得到提高发展有关。相对过去,男女平等的观念已为社会大众所接受,女性更多地参与到社会生活、工作职场中,她们对自己的要求变高,也相应地承担起了更多的责任和压力。同时从性格上看,女性相较男性在情绪情感上更为敏感细腻,情绪易波动,过于关注细节,因此常会为生活中的一些琐事而困扰,从而降低了其幸福感水平。

2.大学生主观幸福感状况在民族差异上的讨论

从民族来看,不同民族的大学生的总体幸福感不存在显著性差异,这与周宜君(2009)[6]和张鹏程(2008)[7]的研究结果相类似,即汉族大学生和少数民族大学生的总体幸福感不存在显著差异。一直以来国家对56个民族一视同仁,并致力于民族的团结与发展,还出台了少数民族高考加分、少数民族骨干计划等优惠政策来保障少数民族的权益,因此在幸福感水平上各民族大学生并没有显著性差异。同时本研究结果显示汉族大学生在情感体验方面较之壮族大学生更为积极,导致差异的原因可能与地域、语言和文化等因素有关。壮族学生中的大部分来自较为偏远的乡镇和农村,他们在情绪情感上的体验可能会由于内心的不自信而相对消极。此外,尽管壮族和汉族相处非常融洽,但是依旧会存在一些语言上的沟通问题的,甚至是文化上的一些碰撞,这就可能导致了壮族大学生在与人交流时因为口音问题或者文化不适应等而出现烦恼。

(三)大学生主观幸福感状况在学校教育因素上的差异讨论

1.大学生主观幸福感状况在学历差异上的讨论

从学历层次来看,不同学历层次的大学生之间的总体幸福感存在显著差异,其中研究生以上学历的大学生主观幸福感比专科生和本科生更高,情感体验也更为积极。这可能与大学生就读期间的认知和体验等有关,学历越高给学生带来更多的自身价值提升,知识、阅历不断丰富,从事自己喜欢工作的机会也更多,也更能够用平和、包容的心态对待事情。但是在生活满意度指数上,本科生却显著低于专科生和研究生。究其原因,这可能与本科生对自我的要求和期待有关,目前我国高等教育已经基本实现了大众化,本科生群体的数量日益增加,竞争也日趋激烈,由此带来的压力也更大。

2.大学生主观幸福感状况在年级差异上的讨论

从年级来看,不同年级的大学生之间总体幸福感指数、总体情感指数存在显著性差异,大学生主观幸福感在年级变量上的总分差异表现为研究生>大四>大三>大二>大一,年级越高,幸福感指数越高。这种年级之间的差异主要是由于,大一新生刚进入大学校园,大学的事物对他们来说都是新鲜和陌生的,在适应和融入的过程中必然会遇到一些问题和困难。但是随着年龄的增长,他们的心理发展逐步成熟,对自己有着更为深刻的认识,对未来也有了更为清晰的规划,对问题的看法更为全面,适应能力增强,人际关系逐渐磨合。再者研究生以上学历的大学生更注重科研,专注于科研能让他们更满足、更自信,因此总体幸福感水平最高。

3.大学生主观幸福感状况在政治面貌差异上的讨论

从政治面貌来看,不同政治面貌大学生的总体幸福感存在显著性差异,其中中共党员(含预备)的幸福感显著高共青团员和其他政治面貌的学生。一般而言大学生中的党员群体是各方面表现都十分优秀的学生,在思想上更为成熟,自我效能更高,对生活更积极更乐观。此外大学生党员相对共青团员和群众,能够更多地接触到党的思想与教育,尽心尽力为同学们服务,并从中获得更多的成就感和满足感。

4.大学生主观幸福感状况在担任学生干部差异上的讨论

从有无学生干部经验来看,大学生的总体幸福感在有无干部经验上存在显著差异,担任过学生干部的大学生相对幸福感更高,情感也更积极。这可能是因为担任学生干部能够得到较多提升个人综合素质的机会,在组织、协调、与人合作等方面的能力较强。因此更易获得成就感,更能体验到满足和快乐,幸福感也就更高。

5.大学生主观幸福感状况在获得奖学金差异上的讨论

从有无获得过奖学金来看,获得过奖学金的大学生在总体幸福感指数、总体情感指数、生活满意度指数方面显著高于没有获得过奖学金的大学生。这是因为获得奖学金学生的学业成绩和综合测评成绩大都非常优秀,奖学金的获得是对他们学习以及付出努力的奖励,是他们优秀的证明,这让他们高兴、充实和满足,因此对自己的生活更加满意、积极。

(四)大学生主观幸福感状况在家庭背景因素上的差异分析

1.大学生主观幸福感状况在是否为独生子女差异上的讨论

从是否为独生子女来看,大学生总体幸福感在是否独生子女水平上不存在显著差异。但在情感体验指数方面,独生子女大学生显著高于非独生子女,这可能是因为独生子女作为家中唯一的孩子,父母把全部的关爱都放在了他的身上,而非独生子女的家庭,父母对各个孩子的关爱程度不同,因此在情感上独生子女能够体验到更多的关心和爱护。

2.大学生主观幸福感状况在父母外出务工情况差异上的讨论

从父母是否外出务工来看,大学生的总体幸福感、生活满意度在父母是否外出务工上不存在显著差异。但在情感体验方面,小时候父母常外出务工的大学生的显著低于小时候父母不常外出务工的大学生。其原因与亲子关系亲疏有关,亲子水平在一定程度上会影响到父母与孩子之间的情感,从而影响到幸福感。虽然随着现代通讯、交通行业的发展,在外务工的父母可以借助手机、电脑等媒介关心与爱护孩子,但这样的在线交流对于成长中的孩子来说是远远不够的,他们更渴望父母在身边的陪伴,在情感上有着更多的需求,因此小时候父母常外出务工的大学生在情感体验上会略低。

3.大学生主观幸福感状况在入学前户籍差异上的讨论

从大学生的生源地来看,大学生总体幸福感在入学前户籍上不存在显著性差异,这与关宇霞、刘海燕(2011)[8]对呼伦贝尔学院大学生的调查研究结果相同。这表明了经济发展水平以及生活环境等差异对大学生的幸福感影响不大,这可能是由于近年来我国重视农村经济文化发展,乡村振兴计划使得农民的生活得到了极大的改善,城乡差距在不断地缩小,农村学生的生活质量不断得到提高,在各方面都能体验到更多的幸福感,因此生源地对大学生的主观幸福感影响差异不大。

4.大学生主观幸福感状况在家庭类型差异上的讨论

从家庭类型来看,不同家庭类型的大学生之间的幸福感存在显著差异,双亲家庭显著高于其他家庭类型的学生,这与王芳,陈福国(2005)[9]对青少年的主观幸福感的研究相似,温暖和睦的家庭环境能让孩子快乐、健康地成长。双亲家庭的大学生相对于其他家庭类型的大学生来说,在成长的过程能够得到父亲和母亲的关心爱护,心理安全感的程度更高,因此主观幸福感也就更高。

5.大学生主观幸福感状况在父母职业类型差异上的讨论

从父母职业类型来看,大学生总体幸福感在父亲、母亲职业类型上均不存在显著性差异。这可能是因为随着社会生产力的不断发展提高,“职业无高低贵贱之分,只有分工的不同”的观念也逐渐被大众所接受,因此父母职业的不同对子女的幸福感影响并不大。但研究却发现,父亲是企事业单位的大学生生活满意度显著低于父亲是农民、工人和个体户的大学生。一般来说,企事业单位的家长社会地位和经济收入相对农民、工人和个体户来说会更高,但学生的生活满意度却较低,这说明了除了生活条件之外,父亲职业相关的其他因素也影响着大学生的幸福感,还需要另行深入进行探讨。

6.大学生主观幸福感状况在父母文化程度差异上的讨论

从父母文化程度来看,大学生的总体幸福感在父亲、母亲文化程度上不存在显著差异,但在情感体验维度上存在显著差异。这可能是因为本科以上学历层次的父母一般都比较注重对子女的教育,在知识的广度、思想的深度上能给大学生更多的指导和建议,以及与他们进行更深入的交流,在心理和情感上的支持程度也越高。而文化程度较低的父母因自身文化素质条件所限,在子女的知识教育和思想交流上能做的也比较有限。因此,父母亲文化程度越高的大学生在情感体验方面就更为积极。

7.大学生主观幸福感状况在家庭经济条件差异上的讨论

从家庭经济条件来看,大学生总体幸福感在家庭月收入水平上存在显著性差异,结果显示家庭月收入越高,大学生的幸福感越强。这与国内一些研究结果相同,例如有研究表明经济收入与主观幸福感是线性与正性的关系,杨鑫辉等人(2007)[10]就发现家庭经济收入低的大学生幸福感得分显著低于普通大学生。这是由于月收入高的家庭经济水平、生活环境都较好,能够为孩子提供良好的物质条件,这样家庭的大学生日常消费较为宽裕,生活没有经济负担。而家庭月收入低的大学生在经济、生活等各方面临的压力会更多,因此相较于家庭月收入低的大学生,家庭月收入高的大学生总体幸福感会更高些。

四、结论

本研究探讨了大学生的主观幸福感,结果表明:

1.大学生的主观幸福感总体良好。

2.大学生总体幸福感在性别、学历、年级、专业类型、政治面貌、干部经验、奖学金、家庭类型、家庭月收入等人口学变量上存在显著差异;在民族、是否独生子女、父母务工情况、入学前户籍、父亲职业类型、母亲职业类型、父亲文化程度和母亲文化程度等人口学变量上不存在显著差异。