中学生物课堂提问行为分析与改进建议

【摘 要】在当前的课堂教学中,教师提问的数量偏多,问题偏于简单。要改进提问行为,需适当减少提问数量、反思提问目的、提高问题质量,并将简单问题与复杂问题合理搭配,组织成具有内在联系的问题链。应在适当的时机面向全体学生提问,提问后给予等待时间,并在学生回答后及时反馈。

【关键词】中学生物;教学行为;提问

【作者简介】谭永平,人民教育出版社生物室主任、中国教育学会生物学教学专业委员会秘书长、编审。

“学贵于思,思源于疑”,在教学过程中,教师提问是解决学生疑问的一个重要方式。教师如能创设有效问题情境,及时抓住提问时机,就能在很大程度上激发学生的求知兴趣,引导学生深入思考,有效推进教学进程。在当前的中学生物課堂教学中,教师提问的频率非常高,成为占用课堂时间比例最大的教学行为。要提高教学质量,改进课堂提问的方式十分关键。

一、课堂提问的现状

笔者曾经对新课程改革后的十几节公开课的教学行为进行研究,也对常态课的教学行为进行分析,结果表明:绝大多数的课堂提问次数为50~90次,提问最少的有37次,最多的有108次。在生物课堂里,平均每分钟问一个甚至两三个问题的情况是常见的,而教师所提问题,绝大多数都是非常简单的问题。

这样高频率提问的情况,一位教师在教学人教版八年级上册《保护生物的多样性》时的一个课堂片段颇具代表性:“我们能允许它们(多种多样的生物)被破坏吗?”(学生齐答:不能。)“我们能眼睁睁地看着它们从地球上消失吗?”(学生齐答:不能。)“我们应该怎么做?今天我们就来学习《保护生物的多样性》。为什么要保护生物的多样性呢?”教师所问的问题,很多不需要学生深入思考即可回答是否。这种情况并非生物课特有,也不是我国特有。

从提问数量来看,“满堂问”经常发生。例如,大约一个世纪以前的研究表明,教师每分钟会问1~4个问题;1971年出版的关于提问行为的研究综述中提到,教师每分钟会提1~3个问题[1];学者Dainies在1981年的研究报告中指出,小学和中学社会学科教师平均每分钟会提1.5个问题[2]。大量的研究事实表明,教师在教学过程中提出的多数是低水平的、连珠式的记忆性问题,学生通常只需一两句话便能回答。除此之外,课堂提问还存在提问时机不合适、点答对象有局限、提问后缺乏等待时间等问题。

基于课堂教学中的具体情况,关于如何分析和改进提问,我们应该从以下两个方面着手:一是对问题本身进行分析,二是对怎么问问题进行分析。

二、怎么改进所提的问题?

要改进课堂提问的方式、提高提问的有效性,为学生引导思考方向,教师应从问题的数量、类型、目的、内在关系等方面进行考虑。

(一)问题的数量

应该肯定,在课堂里“问”比“不问”好。研究表明,适当高频率提问,对学生的学习有积极的促进作用。在此前提下,我们来进一步讨论提问的合理频次。一节课究竟有多少次提问是合适的?遗憾的是,目前并没有关于问题数量是如何影响学生学习的研究,因此,很难基于研究来判断究竟多少次提问频次是合适的、高效的。很多教育者都认为,经过精心组织和陈述的一个高质量问题,比一堆数量众多的低水平问题更能促进学生的思考。基于各种已有资料以及课堂观察的经验推断,提问的频次应该平均间隔一两分钟比较合理,这样有利于学生利用间隔时间去思考问题。

(二)问题的类型

我们在探讨如何提问时,不但要关注问题的数量,还要关心问题的质量。课堂里教师所提的问题可以根据复杂程度分为三大类:群体无意识问题、事实性问题、理解性问题。群体无意识问题无须思考即可直接用是否来回答,甚至只要表达赞同即可;事实性问题依据已知事实来回答或复述知识即可;理解性问题则相对复杂,需要进行推理才能回答。

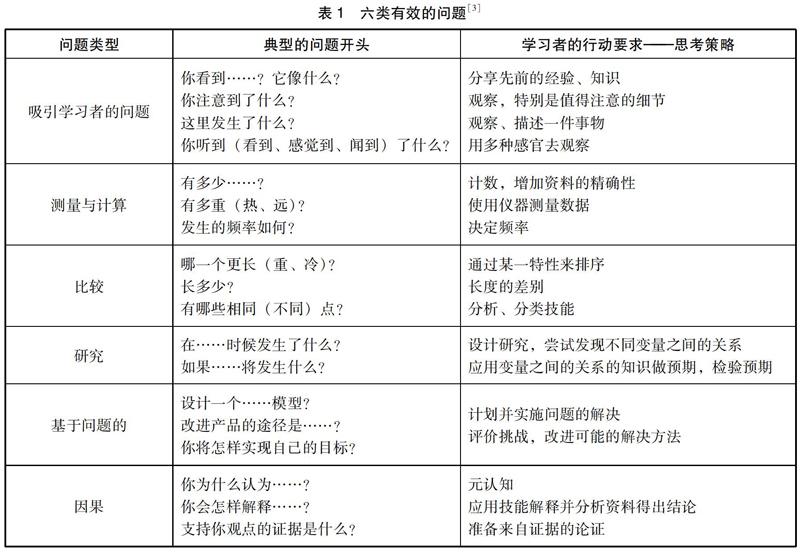

从课堂教学的有效性来看,教师所提的问题应该是事实性问题与理解性问题相间组合的问题,这样有助于将学生的思考引向深入。课堂提问应该尽量避免群体无意识问题,避免全部是简单的问题,但也要注意问题不应该太难。例如,有教师在教学人教版八年级下册《饲养家蚕并观察其生殖和发育过程》时,设计了这样几个问题:“从蚕卵到肥壮的幼虫需要经历怎样的磨难?家蚕蜕皮时有什么特点?你知道怎样鉴别家蚕的雌雄吗?……”这些问题考察的是学生事实性知识,难以引导学生进行思维的深度训练。如果进一步细化问题类型,课堂教学有效的问题可以列表如下(见表1)。

从科学教学的角度来看,课堂里综合提出这六类问题,对于学生建构知识、理解科学的本质是很有意义的。

(三)明确提问的目的

课堂提问应该有明确的目的,教师在问之前应该首先问自己:“在这个时候问这个问题的意义是什么?”教师只有清楚课堂上每一次提问的目的指向,才有助于提高提问质量。例如,在教学人教版八年级下册“观察鸡卵的结构”的实验中,教师问了学生这样几个问题:“(1)观察鸡卵外壳有什么结构?(2)打破卵壳,观察卵壳共有几层构成?(3)以课本图片为参考,请你为大家介绍你手中的鸡卵。(4)小组讨论鸡卵各结构能否缺少,为什么?”而在教科书中,则要求学生结合实验中的观察,思考以下两个问题:“(1)请推测卵壳、卵壳膜、卵白和卵黄各有什么功能?(2)卵的哪一部分将来可以发育成雏鸡?”教科书中提的两个问题,聚焦于鸡卵的结构有助于它在陆地环境孕育胚胎,以及有助于保护其中的胚胎。教师问的问题仅仅指向鸡卵的结构本身,只不过是从关注鸡卵的主要结构到关注更细微的结构。

在生物课堂里,教师的提问有以下目的:维持学生的注意,引导学生关注学习重点;提示学生梳理信息,为下一步学习做准备;探查学生已有的前科学概念;搭建脚手架,建构概念;提示证据判别和逻辑运用,促进学生思维发展;促进学生运用已有知识和技能解决新问题;引导学生发散思维、开阔思路和视野,关注概念之间的联系或者生物学知识与社会的关系;评估学生学习的进展情况;等等。

明确了提问的目的,设计课堂提问就会更有针对性。例如,探查学生的前科学概念的问题,应针对学生的知识经验来提问;建构概念的问题,应搭建脚手架,聚焦生物学事实的抽象、概括,提炼概念。当然,明确提问的目的,也能帮助教师聚焦重要概念、学习难点、学科核心素养来提问。

(四)将问题组织成具有内在联系的问题链

教师在课堂里问的几十个问题,不应各自孤立相互没有关联。在课堂教学中,提问应该注意将散乱的问题、逻辑关系不清的问题精简、整合,将难度较低的问题和难度较高的问题适当混搭,组织成由事实性问题和理解性问题构成的有内在联系的问题链。

一般来说,整堂课都用问题链来串联很少見,而常表现为围绕某一具体内容提出若干个问题组成一个问题群,一个个问题群组成整节课的问题。我们可以探讨如何围绕某一具体内容来设计若干有内在关联的问题。例如,人教版高中生物必修1“分子与细胞”第5章的“细胞呼吸的原理和应用”一节,“问题探讨”安排在介绍背景材料之后,“讨论”的3个问题比较有代表性。内容如下:“(1)都是培养酵母菌,为什么有的需要通气,有的却需要密封?(2)为什么通气有利于酵母菌大量繁殖?(3)在密封发酵时,酵母菌将有机物转化为酒精对它自身有什么意义?”第(1)问指向酵母细胞在不同条件下的细胞呼吸——有氧和无氧条件下的细胞呼吸;第(2)问在第(1)问的基础上,针对有氧呼吸的意义来提问——有氧呼吸提供的能量多;第(3)问在第(1)问的基础上,针对无氧呼吸对于细胞生存的意义而设问——在缺氧条件下也为细胞生活提供能量。三个问题有内在的联系,且是逐步深入设问的。

三、应该怎样提问?

(一)应该问谁?

教师在面向全班提问时,不能仅仅青睐几个学生,而应该关注全体学生[3]。但是,在很多情况下,回答教师提问的往往就是那几个活跃的学生,其他学生都是旁听者。研究表明,教师习惯于问那些能说出自己预期答案的学生,习惯性问那些处于自己中心视野的学生来回答问题。

要改进提问时“问谁”的问题,教师要有意识地反思自己提问的行为习惯,并采取以下具体措施来改进。如有意识地提醒自己,不能只叫举手的学生回答问题,要让不举手的学生也知道自己有回答问题的机会;让学生知道,无论回答是正确还是错误,对课堂教学都是有意义的;教师可以每隔几分钟换一个地方站位,以不断转换自己的中心视野;定期轮换学生的座位,条件允许的时候改变座位方式,让坐在不同位置的学生都有回答的机会。另外,在提问时适当放慢节奏,有助于更多的学生参与问题的思考和回答,提高课堂师生互动频率。

(二)什么时候提问?

在课堂里,教师在什么时候提问似乎是没有限制的,但是经验告诉我们,在适当的时间问适当的问题,对于提升教学效果是有益处的。所谓适当的时间,可以依据学生学习的状态来判断。以下是教师提问的恰当时间。

1.错时问。教师通过设问,让学生知道自己的理解有错误,帮助学生认识存在哪些错误,从而形成正确的认识。

2.难时问。教师通过设问,为学生解决疑难搭建台阶,帮助学生解决难题。

3.惑时问。教师通过设问,帮助学生解决疑惑。

4.浅时问。教师通过设问,让学生知道自己的理解停留在浅显阶段,帮助学生进行深入理解。

5.闷时问。教师通过提问,改变课堂沉闷的气氛;在学生听讲疲劳、注意力转移时,通过提问重新吸引学生的注意力。

6.乱时问。在课堂秩序出现混乱苗头时,或者在需要集中全班学生的注意力时,教师可以通过提问重新掌握主动权,维持秩序,把握教学进展方向。

(三)提问后要有等待时间

在实际教学中,许多教师提问后马上就让学生回答,甚至在某些情况下,教师先让学生站起来,再问问题。这样的做法是不太合适的。

一般来说,教师提问后,至少要给出3秒钟的等待时间。学生可以利用这几秒钟来组织答案,从而回答得更为完善。同时,教师提问后,问题由谁来回答没有明确,在等待的时间里,每一个学生都是潜在的答题者,每一个学生都会设想自己可能要回答问题,因此,他们会认真思考。此外,教师给予等待时间,可以提醒那些注意力开始游离的学生迅速将注意力转回课堂。经过短短的3秒等待,会有更多的学生参与课堂互动,思考教师所提的问题。

在学生回答完问题之后,教师应该及时反馈:对正确的发言予以肯定;对错误的发言予以纠正;对重要问题及时澄清答案,提供有良好组织的叙述,帮助学生建构概念、提炼思维方法、感悟经验收获。当然,及时并不意味着着急充分肯定,而是在经过适当的等待时间,让学生有充分的自我反省的机会,完善答案之后再反馈。因为教师一旦充分肯定某个学生的发言之后,就较少有学生再思考了,即便思考了也不敢再发表意见。

参考文献:

[1]WALSH J A,SATTES B D.优质提问教学法:让每个学生都参与其中[M].刘彦,译.北京:中国轻工业出版社,2013.

[2]DANTONIO M,BEISENHERZ P C.教师怎样提问才有效:课堂提问的艺术[M].宋玲,译.北京:中国轻工业出版社,2015.

[3]迈尔.怎样上课才最棒:优质课堂教学的十项特征[M].黄雪媛,马媛,译.上海:华东师范大学出版社,2011.

(责任编辑:马龙珠)