核心素养视域下基于科学史的模型建构

吴艳 刘梦真

摘要 通过观察粗提取获得的DNA,感受DNA的实物形态,引发学生的兴趣;以科学史为探究主线,利用小组合作体验DNA分子结构模型的建构过程,归纳DNA分子结构的主要特点,认同结构与功能相统一的观点,提升生物学科核心素养。

关键词 DNA分子结构 科学史 模型建构 核心素养

中图分类号G633. 91

文献标志码B

1 教材分析

“DNA分子的结构”是苏教版高中生物教材《必修2.遗传与进化》第四章“遗传的分子基础”第二节中相关内容,内容包括回眸历史、DNA分子的结构、设计制作DNA分子双螺旋结构模型等知识。教学重点是DNA分子结构的模型建构和DNA分子结构特点的分析;教学难点是以科学史为探究主线,建构DNA分子结构模型的过程。

“DNA分子的结构”是遗传学的分子基础内容,该部分知识的学习有助于深化细胞增殖、减数分裂、基因结构及孟德尔遗传定律等知识的理解,也为DNA分子的复制、遗传信息的表达以及生物变异等内容学习打下基础。

2 教学目标

通过提取、观察DNA,感受DNA的实物形态;根据材料和信息,通过分析、比较、推理、归纳等方法逐步建构DNA的分子结构模型,认同生物学科发展需要重视生物科学证据的观点;能够运用DNA结构的知识解释一些生活实际问题,认识到生物学科发展对人类生活的影响;通过对诺贝尔获奖事件的分析,树立正确的科学观和世界观。

3 课前准备

各小组代表利用草莓、香蕉、猕猴桃等进行DNA的粗提取,并录制实验视频。

实验材料:高浓度白酒;香蕉、草莓、猕猴桃等水果;洗涤剂;食盐;塑料密封袋;纱布;烧杯;蒸馏水;吸管等。

实验过程:①在密封袋中加入3颗草莓(或其他食材)、一勺食盐、一瓶盖洗涤剂;②密封塑料袋,用手掌按压草莓至糊状;③用纱布过滤密封袋内糊状物质,收集滤液到烧杯内;④将低温处理后的高浓度白酒倒入滤液中,观察到混合液上层出现白色丝(絮)状物质。

4 教学过程

4.1 情景引入——感受DNA实物

4.1.1 观DNA实物

学生观看课前录制的“提取DNA分子”的视频,获取“如何利用食材进行DNA粗提取实验”及“多种食材均富含DNA”的信息;近距离观察烧杯内上浮且呈白色、丝状(或絮状)的DNA实物,感受DNA的实物形态。

4.1.2 品含DNA食物

教师以“DNA可以吃吗?你敢吃DNA吗?”的问题引发学生质疑,激发学生探究兴趣。教师引导学生追溯“实验所得的DNA”的来源,揭开大家通过摄食而“吃DNA”的事实,使学生认同DNA就在身边,调动学生的兴趣。

教师以“人体能直接吸收各类食材中的DNA吗?DNA的组成和结构又是怎样的?”的问题引入新课学习。

4.2 建构DNA模型

教师提供资料:DNA分子在人体消化道内被分解为磷酸、脱氧核糖及碱基的形式才被人体吸收。德国生物化学家科赛尔曾采用水解的方法系统地研究了核酸的结构,认为核酸是由许多核苷酸组成的大分子,而核苷酸是由碱基、五碳糖和磷酸构成的。

教师引导学生根据资料分析:碱基、五碳糖和磷酸如何构成核苷酸?核苷酸如何构成DNA?带着这些疑问,师生将追寻科学家的探索过程,揭开DNA双螺旋结构的神秘面纱,体会20世纪人类最伟大的成果-DNA分子双螺旋结构的模型建构过程。

4.2.1 建构4种脱氧核糖核苷酸模型

教师展示脱氧核糖的分子结构,引导学生指出脱氧核糖与碱基、磷酸建立联系对应的碳原子的位置,并说出碱基的类型和名称。

学生利用学具建构核苷酸模型,说出各核苷酸名称,并归纳核苷酸的结构特点:碱基与脱氧核糖中的1号碳连接,磷酸与5号碳连接。

4.2.2 建构一条脱氧核苷酸链

教师提供资料:英国科学家富兰克林通过X射线对DNA形成的衍射图像,分析组成DNA的原子排列,了解到脱氧核苷酸之间通过磷酸与脱氧核糖3号碳原子形成磷酸二酯键而发生聚合。要求学生根据资料所得信息,以小组为单位,尝试建构由10个脱氧核糖核苷酸组成的DNA单链模型;分析脱氧核苷酸链的结构特点。

学生利用学具建构脱氧核苷酸链的模型,并归纳脱氧核苷酸链的结构特点:2个脱氧核苷酸在磷酸和脱氧核苷酸3号碳位置形成磷酸二酯键;多个脱氧核苷酸构成脱氧核苷酸链出现磷酸和脱氧核苷酸交替连接现象。

4.2.3 建构DNA平面结构模型

教师提供资料:科学家富兰克林不断完善研究工作,通过解析X射线的衍射图片推断出DNA可能由两条链组成。与此同时,科学家沃森和克里克以威尔金斯和富兰克林提供的DNA衍射图谱的有关数据为基础,推断出DNA分子呈螺旋结构,利用化学家建构蛋白质分子模型的方法,尝试建构了不同的双螺旋和三螺旋结构模型,最终确定为双螺旋模型。后来,科学家对DNA模型的含水量进行推测,證实只有由2条链构成的DNA模型推测出的含水量与实际测得的DNA含水量相同,由此推出DNA分子是由两条链构成。

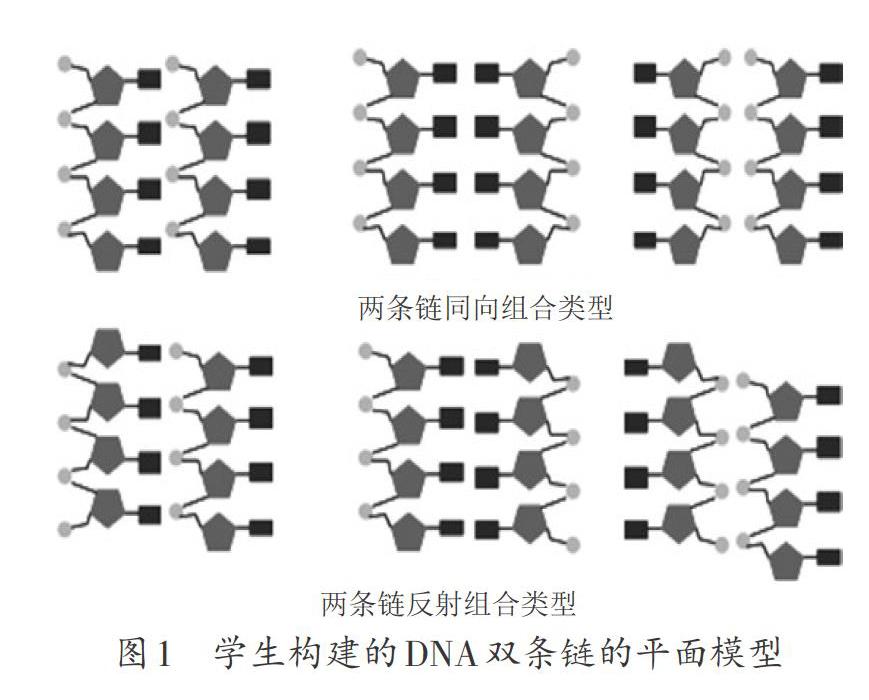

学生小组讨论:由两条链构成的DNA平面模型可能有多少种类型?

教师汇总小组讨论结果,由两条链构成的DNA平面模型可能类型如图l所示。

教师根据学生构建的平面模型,提出问题:哪种平面模型可能更科学?

教师提供资料:化学特性上,DNA周围为水环境且DNA溶于水;DNA上的脱氧核糖和磷酸具亲水性,含氮碱基具有疏水性;物理特性上,沃森和克里克从富兰克林处得知,对DNA首尾两端分别进行X射线衍射,衍射图谱相同。

学生分析可知:亲水的脱氧核糖和磷酸应该处于DNA双螺旋结构的外侧,疏水的碱基应该处于双螺旋结构的内侧;DNA两端射线图相同,说明DNA首尾两端结构相同,即构成DNA的两条链是反向排列的。由此可推出DNA双链在平面上正确的方向组合。

学生小组讨论:在DNA双螺旋结构的内部,4种碱基是怎样的关系?可能存在的碱基配对类型有哪些?

教师汇总小组讨论结果,碱基配对的可能类型有:

(1)相同碱基配对(A和A配对、T和T配对等);

(2)不同碱基配对:

①嘌呤和嘌呤配对;嘧啶和嘧啶配对(A和G配对,C和T配对);

②嘌呤和嘧啶配对(A和T或C配对,G和T或C配对)。

教师提供资料,并展示4种碱基的分子结构式。20世纪40年代后期,科学家用电子显微镜观察并计算出DNA分子直径约为2 nm;沃森和克里克从奥地利著名化学家查哥夫处得知,A的量总是等于T的量,G的量总是等于C的量;剑桥数学家约翰·格里菲斯通过数学方法计算出,A吸引T,G吸引C,且A+T的宽度与G+C的宽度相等;美国晶体学者多纳休向沃森和克里克证实,碱基之间是通过氢键相连;经其他科学家证实,碱基A和T通过两个氢键相连,碱基C和G通过三个氢键相连。

学生讨论、指出4种碱基的分子结构特点;根据资料4,推导碱基配对关系;总结配对的碱基间化学键的特点。

教师汇总小组讨论结果:只有具有双环结构的嘌呤和具有单环结构的嘧啶结合,才能维持DNA分子直径2 nm的稳定长度;DNA中的碱基遵循碱基互补配对原则,即A与T配对,G与C配对;碱基之间通过氢键相连,且A与T之间为两个氢键,G与C之间为三个氢键。

学生以小组为单位,建构由10个脱氧核苷酸对组成的DNA双链的平面模型。

4.2.4 建构DNA立体结构模型

教师展示沃森和克里克的DNA分子双螺旋结构模型:该模型两条链的直径为2 nm,螺距为3.4 nm,每两个碱基对之间的间距为0.34 nm。即,DNA分子中,每10个脱氧核糖核苷酸对构成一个完整螺旋。当他们把用金属材料制作的模型与拍摄的X射线衍射照片比较时,发现两者完全相符。1953年4月,沃森和克里克撰写的千字论文发表在《自然》上,在科学界引起轰动,他们将生物科学的研究视野从细胞水平推向了分子水平。因对DNA结构的贡献,沃森、克里克以及威尔金斯共同获得了1962年的诺贝尔生理学或医学奖。

学生根据资料5信息,以小组为单位,尝试将己制作的DNA平面模型转化为立体模型,尽量满足每10个脱氧核糖核苷酸对构成一个完整螺旋的结构要求。

4.3 归纳DNA的结构特点

4.3.1 DNA的结构

DNA为规则的双螺旋结构,两条链反向平行;脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧,构成基本骨架;碱基通过氢键相连,排列在双螺旋结构内侧;碱基遵循碱基互补配对原则。

4.3.2 DNA结构的多样性和特异性

教师组织学生统计每个小组建构的DNA模型中碱基对的排列顺序及(A+T)/(C+G)比值的情况。汇总统计结果,引导学生分析:

(1)每个小组模型的碱基对的排列顺序是否相同?DNA分子模型中,碱基对的排列顺序代表什么?由10对脱氧核糖核苷酸构成的DNA片段,可以有多少种组合类型?这种现象说明了什么?

(2)每个小组模型的(A+T)/(C+G)比值是否相同?这是偶然现象吗?查阅资料可知,化学家查哥夫还对多种生物DNA的碱基做了定量分析,数据见表1。结果显示,不同生物间(A+T)/(C+G)比值也存在差异。这种现象又说明了什么?

4.4 知识迁移应用

(1) DNA指纹技术的应用。

特定的限制酶能将DNA分子切割成多个长度不同的片段,再利用电泳等技术分离这些片段,即可获得DNA片段图谱,即DNA指纹。DNA指纹技术正发挥着越来越重要的作用,在亲子鉴定、侦察罪犯、物种鉴定等方面是目前最为可靠的鉴定技术。

(2)辨别保健品功能真伪。

保健品市场上曾出现了核酸保健品,指出人体可通过补充外源核酸达到延年益寿、促进细胞生长的效果。这种说法是否科学?

4.5 思维碰撞

学生讨论:

(1)结合本节课的学习,你认为沃森和克里克能成功建立DNA分子双螺旋结构模型,原因有哪些?

(2)有人认为富兰克林的成果应该获得诺贝尔奖,你们赞同这个观点吗?

5 教学反思

5.1 紧密联系生活实际

通过“观视频、看实物、品DNA”的活动,学生在动手操作和真实体会的过程中,拉近了生物学与日常生活的距离,激发了对DNA学习的兴趣。

5.2 学生活动贯穿始终

从“感受DNA实物”到“建构DNA模型”“归纳DNA结构”,再到“知识迁移应用”及“思维碰撞”的环节,学生积极主动投入到DNA分子结构的学习中,在活动中获取信息、深化理解,最终实现能利用所学知识解释亲子鉴定、刑事侦查、辨别保健品真假功效等生活实际问题。

5.3 利用科学史实创设情境

教师利用DNA结构的科学发现史为学生创设探究情景,采用小组合作学习的方式,将史料分析融入到DNA模型建构的过程中,通过让学生体会DNA结构的科学探索过程,培养其科学思维和合作精神,激发其科学探究意识,同时提高了其生物学学科核心素养。

5.4 循序渐进地建构模型

DNA模型的建构过程,是一个由“简单”到“复杂”、由“旧知”到“新知”、由“点——线——面——体”、由“概念模型、物理模型、数学模型”融合贯穿的学习过程,符合了學生现有的认知规律,较好地实现了教学重难点的突破。

5.5 培养学生收集、分析资料的能力

通过对沃森和克里克成功原因的分析及对富兰克林是否该获诺贝尔奖的判断,促进学生对诺贝尔奖及诺贝尔奖获得者的了解,促使学生收集更多的相关资料,弥补课堂教学的不足,提高学生对历史事件的思辨能力和评述能力,培养学生正确的价值观和社会责任意识。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部,普通高中生物学课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018:4.

[2]张小明,生态课堂背景下质疑和释疑——“DNA的结构”模型建构探究[J].中学生物学,2017,(7):18-20.

[3]王晓红,基于生物学核心素养的“DNA的结构”教学设计[J].中学生物学,2019,(1):23-25.

[4]朱文艺.“DNA分子的结构”(第1课时)的探究型教学设计[J].生物学通报,2016,(10):28-31.

——博弈论