亲毛囊性蕈样肉芽肿一例

朱思曼 张 芊 金秋子 兰宇贞 王文慧 张春雷

北京大学第三医院皮肤科,北京,100191

临床资料患者,男,28岁。因全身瘙痒11年,头颈、躯干、双上肢红色皮疹伴嗜酸粒细胞增多5年,脱发2年入院。患者11年前出现全身剧烈瘙痒,不伴皮疹,当地医院诊断为“湿疹”,给予“维生素C、葡萄糖酸钙静脉输液,糖皮质激素软膏外用”,瘙痒部分缓解,1周后复发,后间断外用“糖皮质激素软膏”治疗。5年前,头面部出现多处浸润性红斑,双上肢、躯干出现散在多处红色丘疹,部分融合成斑块,瘙痒严重,于当地医院就诊,化验示血嗜酸粒细胞绝对值5.44×109/L,免疫球蛋白E(IgE)>2500 IU/mL,骨髓穿刺示“嗜酸粒细胞增多”,诊断为“嗜酸性粒细胞增多综合征;毛囊黏蛋白病;皮肤淋巴细胞浸润”,予“雷公藤多苷2片日3次,羟基脲0.5 g日2次,醋酸泼尼松20 mg日1次及抗组胺药口服,0.1%他克莫司软膏外用”以及光疗,1个月后嗜酸粒细胞降至正常,皮疹及瘙痒未见明显减轻。2年前患者耳颞部出现瘙痒、脱发,复查血嗜酸粒细胞绝对值3.06×109/L,外院予“重组人干扰素α-2b 300万U肌肉注射每3日1次,异维A酸20 mg日1次口服”,并继续“口服羟基脲、糖皮质激素”治疗,效果不佳,皮疹及头皮脱发斑逐渐增多,瘙痒严重。1年余前逐渐减量至停用“羟基脲、异维A酸”,予“环孢素150 mg每日2次口服”,数月后全身皮疹部分消退,瘙痒较前减轻,3个月前因多发黏膜念珠菌感染而停用环孢素,当地医院查便找寄生虫及虫卵阴性,后皮疹逐渐增多,瘙痒剧烈,持续不缓解。患者自起病以来,精神、食欲尚可,睡眠欠佳,大小便正常,体重无明显变化。无淋巴瘤家族史。

体格检查:患者一般情况良好。皮肤科检查:头皮、面、颈部多发密集的粟粒大红色丘疹、结节,于枕部融合成钱币大斑块,质韧,浸润感明显。头皮数片脱发斑,直径1~5 cm,双侧眉毛稀疏(图1)。躯干、双上肢密集的粟粒至黄豆大暗红色毛囊性丘疹、结节,中心可见角栓,于侧胸、侧腹部、背部融合成斑块,质韧,浸润感明显,部分表面可见抓痕(图2a)。双腋窝可见红色斑块,腋毛稀少(图2b)。

实验室及辅助检查:血常规示白细胞22.74×109/L(3.5×109/L~9.5×109/L),淋巴细胞百分数10.3%(20%~50%),中性粒细胞百分数36.9%(40%~75%),嗜酸粒细胞百分数48.8%(0.4%~8.0%),嗜酸粒细胞计数11 088/μL(50~300/μL)。IgE>2500 IU/mL(≤100 IU/mL),乳酸脱氢酶(LDH)462U/L(120~250 U/L),β2微球蛋白(β2-MG)2.68 mg/L(0.8~1.8 mg/L),乙型肝炎表面抗原、丙型肝炎抗体、快速血浆反应素环状卡片试验(RPR)和艾滋病毒(HIV)抗体均阴性,丙氨酸氨基转移酶(ALT)16 U/L(9~50 U/L),天冬氨酸氨基转移酶(AST)14 U/L(15~40 U/L)。全身浅表淋巴结B超示双侧颈部、锁骨上、腋下、腹股沟区多发肿大淋巴结,最大约2.5 cm×0.9 cm,部分结构不清。左腋窝淋巴结活检示淋巴组织反应性增生,未见肿瘤性病变。胸片、肝胆胰脾肾超声、PET-CT全身肿瘤显像未见明显异常。入院后复查骨髓穿刺示:嗜酸粒细胞增多占20%,形态无特殊;骨髓活检未见明显肿瘤性病变。

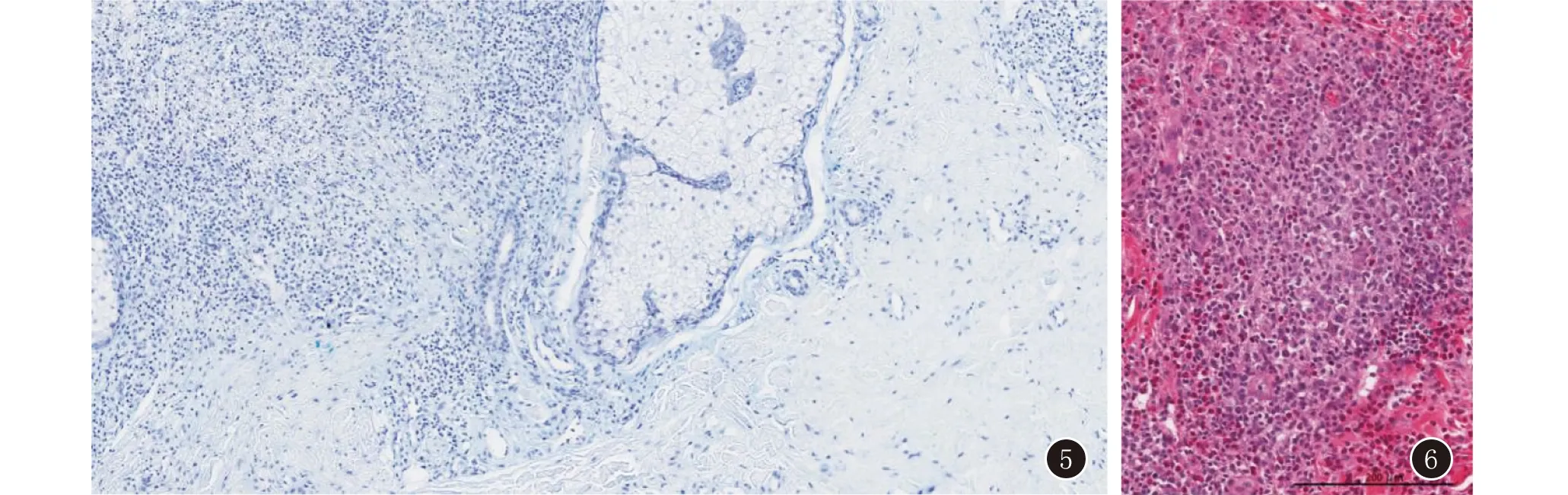

面部皮损组织病理示:表皮少许单一核细胞浸润,真皮浅中层中等量单一核细胞浸润,在小血管及汗腺导管周围聚集,以不典型淋巴细胞为主,并见散在嗜酸性粒细胞,毛囊上皮散在少量淋巴样细胞,立毛肌周围单一核细胞为主混合炎细胞浸润(图3)。免疫组化:CD3(+),CD4(+),CD8(个别阳性),CD20(个别阳性),CD79(个别阳性),Ki-67(约10%+),TIA-1(少数+)(图4)。AB-PAS染色(+)(图5)。胸部皮肤组织病理示:表皮大致正常,真皮浅中层灶片状单一核细胞浸润,浸润细胞多以小淋巴样细胞为主,伴有异型(图6)。T细胞受体(TCR)δ、γ、基因克隆性重排(图7)。

结合患者临床表现、病理、免疫组化及TCR基因重排,诊断为亲毛囊性蕈样肉芽肿。治疗:予重组人干扰素α-2b 300万U隔日一次肌肉注射共1周。阿维A 20 mg每日1次、甲氨蝶呤15 mg每周1次、雷公藤多苷20 mg每日3次、醋酸泼尼松30 mg每日1次及抗组胺药口服,糖皮质激素软膏外用。3周后复查血嗜酸粒细胞计数1584/μL,IgE 7236 IU/mL。患者皮肤表现改善不明显,复取枕部头皮行组织病理检查示:表皮大致正常,真皮浅中层毛囊附属器周围、部分汗腺周围灶片状单一核细胞浸润,部分单一核细胞核大、扭曲、染色质致密,伴有较多嗜酸粒细胞。7周后患者皮损浸润及瘙痒有所减轻,复查血常规示白细胞12.86×109/L,淋巴细胞百分数9.6%,中性粒细胞百分数70.3%,嗜酸粒细胞百分数17.3%,嗜酸粒细胞计数2222/μL。IgE 5512 IU/mL,LDH 327 U/L,β2-MG 2.58 mg/L,ALT 26 U/L,AST 15 U/L。

图1 1a:面、颈部红色丘疹、结节,双侧眉毛稀疏;1b:头皮红色丘疹、斑块、结节,头皮不规则脱发斑 图2 2a:胸部、双上肢红色丘疹、结节、斑块;2b:腰腹部红色丘疹、斑块,腋毛稀少 图3 3a:毛囊周围淋巴为主单一核细胞浸润(HE,×100);3b:汗腺导管、立毛肌周围见单一核细胞浸润(HE,×200)

图4 (IHC, ×40) 4a:CD3阳性;4b:CD4阳性;4c:CD8个别阳性;4d:Ki67约10%阳性

图5 毛囊周围阳性(AB-PAS,×200) 图6 浸润细胞多以小淋巴样细胞为主,伴有异型(HE,×200)

图7 7a:TCRδ基因克隆性重排;7b:TCRγ基因克隆性重排

讨论亲毛囊性蕈样肉芽肿(folliculotropic mycosis fungoides,FMF)是蕈样肉芽肿的一种变异亚型,约占蕈样肉芽肿的10%,是一种非常少见的皮肤T细胞淋巴瘤[1,2]。FMF多见于成年人,偶见于儿童及青少年,中位诊断年龄为59岁,男性发病率高于女性。亲毛囊性蕈样肉芽肿与经典型蕈样肉芽肿的临床病理表现不同,皮损好发于头颈部,常表现为毛囊性丘疹、痤疮样丘疹、囊肿,常伴有眉毛受累及脱发,多出现难治性剧烈瘙痒;典型组织病理表现为不典型淋巴细胞亲毛囊性浸润,约60%患者毛囊上皮伴黏蛋白沉积,也有部分患者出现不典型淋巴细胞亲汗腺性浸润。FMF免疫组化表现与经典型一致,以CD3+CD4+CD8-为主要表型;有时出现少量的CD8+细胞,但CD4与CD8的比值大于10;少数情况下会出现CD30阳性[3-5]。本患者曾诊断为毛囊黏蛋白病,毛囊黏蛋白病分为急性良性型、慢性良性型及淋巴瘤相关型,良性型与早期的淋巴瘤相关型相鉴别并无明确的标准[6],本例患者诊断为毛囊黏蛋白病5年后组织病理发现异型性改变,提示对慢性良性型毛囊黏蛋白病需注意长期随访。根据本病例临床特点,仍需与嗜酸性毛囊炎相鉴别[7]。

文献提示嗜酸粒细胞浸润为FMF的非典型病理表现,且与瘙痒相关[5]。本例患者伴骨髓及外周血嗜酸粒细胞增多,骨髓活检未见肿瘤性病变。Deonizio等[8]单中心回顾性研究共纳入33例FMF患者,其中25%出现血嗜酸粒细胞增多。既往研究发现血嗜酸粒细胞增多常出现于进展期蕈样肉芽肿,并提示对治疗不敏感及预后不良[9]。其可能的发生机制为肿瘤性T细胞免疫表型发生改变,分泌Th2型细胞因子如白介素5等,促进骨髓嗜酸粒细胞增殖分化、进入外周血并聚集至皮损组织,并抑制嗜酸粒细胞凋亡,并可引起IgE水平升高及免疫抑制[10]。被激活的嗜酸粒细胞进一步释放嗜酸细胞过氧化物酶、阳离子蛋白等生物活性介质,引起局部炎症及组织损伤[11,12]。本患者不同于此前国内外报道的伴嗜酸粒细胞增多的FMF,其发病年龄早,病情发展缓慢。患者血嗜酸粒细胞长期升高,仍需警惕血液系统相关疾病。

van Santen等纳入203例亲毛囊性蕈样肉芽肿患者的一项回顾性研究发现,存在预后良好的亲毛囊性蕈样肉芽肿的亚群,FMF也可分为早期及进展期[2,3],并推荐根据分期选择治疗方法。早期FMF对局部外用糖皮质激素及光疗较敏感,而进展期则推荐局部放疗、全身皮肤电子束(total skin electron beam,TESB)治疗及联合治疗,如光疗联合局部放疗或光疗联合口服维A酸、干扰素、甲氨蝶呤等[13]。本患者病程较长,皮肤受累广泛,且伴嗜酸粒细胞增多,既往局部治疗及光疗效果不佳,遂采用联合治疗。糖皮质激素可诱导嗜酸粒细胞凋亡并抑制皮肤组织的募集[11],针对患者伴随的外周血嗜酸粒细胞增多及皮损处浸润,则予系统及局部糖皮质激素治疗。1年后电话随访,患者皮损及瘙痒大致同前,嘱患者定期复查骨髓穿刺、淋巴结超声等系统检查。