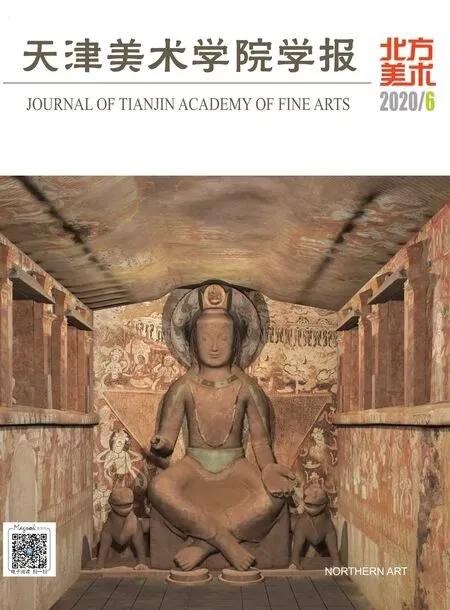

中国传统绘画元素在中国油画中的渗透

唐书涵/Tang Shuhan

一、中国油画的发展背景

西方绘画在中国的传入大概分为四个阶段:清朝传教士时期、民国时期中国留洋派时期、改革开放后中国近代油画时期、现当代中国油画时期。

清朝传教士时期,以郎世宁为代表的传教士第一次把西方的透视、阴影等技法传入中国,但在清朝,此技术对传统画法的冲击微乎其微,中国的油画没有因为传教士的到来而得以发展。民国时期中国留洋派时期,第一批出国学习西洋画的中国画家在中国艺术史上留下了重要的一笔,留学于日本、英国、法国等国的艺术家,有的终老他国,有的带着使命回到祖国,推动了中国油画的发展。其中有大家熟知的蔡元培、林风眠、徐悲鸿等等。民国时期的留洋派远赴各国学习绘画技巧,在学习西方技法知识的同时不断反思中国艺术该如何自处,他们的作品中仍然保存了很多中国传统绘画元素,利用中国意象结合西方技法的手法来加强艺术的表现力。改革开放后的中国近代油画时期,1976年后多元化、个性化的趋势在艺术界逐渐抬头,“85新潮”“伤痕主义”“纯化语言风”“写实主义”“政治波普”等各种风潮的出现,共同谱写了中国现当代艺术发展的勃兴时期。

2008年后,当代油画艺术作品的拍卖价格不断飙升,整个中国的艺术市场都活跃了起来,成为大众乃至国际社会的关注对象,并成为国际油画市场不可或缺的一部分。中国油画市场化的改变对油画艺术的创作提出了新的挑战,当然,同时也暴露出一些问题。在利益的驱使下,有一些艺术家创作的艺术作品类型化、形式化,出现了迎合市场需求的单一创作模式。在很长一段历史时间里,中国油画的创作很多是借鉴或依赖于西方油画的表现形式和表现方法,在经历一个“模仿”阶段,其作品缺少民族的文化性质和特征。当前在传统元素融合运用上,中国的油画艺术家们正在经历由“丢失自我”到“找回自我”的过程。中国油画如果想要真正立足国际艺术市场,展现中国艺术独特性,那么将之发展成为具有中国传统美学、与中国传统元素相结合、充分显示自身的文化特色的艺术形式才是一条可行又必然的路径。

二、中国传统绘画的美学思想

中西方在文化精神上有本质的不同,也因此,中西绘画的差异不仅仅体现在绘画方式、技巧、材料上,从根本上来说,是中西方文化中截然不同的思维方式所造成的结果。西方哲学突出人与自然的对立关系,分成人(自我)与对象(自然),通过科学、数理等手段改造自然,征服自然。在美学上,海德格尔主张通过“凝视”认识事物的本质,表达事物的本质即是艺术的意义。西方美学在某些认识上和中国是相同的,但更注重用一整套的逻辑思维来推导美学系统。从西方艺术中透视学、光学在美学上的运用中可以看出,西方艺术更注重方法论,用方法来实现本质的再现。而在中国文化中,美学更多是一种体悟,而不是通过逻辑推导而出。比如老子的学说把宇宙的本源托之于道,“一生二,二生三,三生万物”“道生自然,道法万物”。[1]

中国文化以崇尚自然的灵感式思维方式认识世界、体悟世界,讲究“天人合一”这种“灵感思维”,在艺术上可以称之为“诗性思维”。中国画常用的“写意”一词,齐白石曾作出解读——妙在似与不似之间,可见中国美学追求的并不是“再现”,而是可以丢掉物象本身的形而用笔意表,所以说东西方对于美学的认识是思维方式的不同。

中国山水画是中国传统绘画思维的集中代表,以物寄情、师法自然、天人合一这些思想被视为中国美学的最高境界。“天人合一”就是主体意识融入客体,或者说是通过观察、学习、凝视,将所见所想的自然融合主观情绪,再现出艺术性的“自然”,认识事物的本质,剔除表面干预的“形”,从而达到个体与宇宙连通的状态。谢赫的《画品》[2]中提出的绘画“六法”是中国古代美学的重要标准和原则,其中“气韵生动”准确概括了中国传统美学最核心的精神。“气韵”展现的是对象的某种“生命力”,即是将主观的生命认知注入“自然”中的表现。不能执着于对外在形象的模拟,而要体悟对象的本质。虽然中国改革开放后,大规模模仿西洋画的状态冲击着中国艺术界,但中国传统美学仍一直作用于中国艺术家的思维和表现方式。

三、中国传统美学特征表现

(一)中国意象特征

意象特征体现在对形的选择和概括,空间的布局与留白。中国传统美学中的形式服务于整体意境的营造,强调物象的神似而不是形似,形的造型上要做减法、精练,但又不同于抽象绘画,仍要保留可辨别的具象之形。空间的营造不遵循西方的透视法,可用“留白”来进行不同空间的衔接。比如,中国艺术中意象风景油画概念的出现和发展,便是中国文化审美嵌入风景油画结出的果实。早期代表艺术家有吴冠中、林风眠等留洋派画家,当代有郑金岩、任传文、马志明等,这些艺术家都运用西方绘画的手段与媒介表现带有中国美学意味的“气韵”风景。意境、意象是中国传统文化中最重要的一个部分,但意境的营造如何体现却是各个艺术家根据自己的体悟来进行不同的处理。

(二)笔意特征

谢赫《画品》中的“骨法用笔”排在第二位,中国传统绘画经常把笔墨单独拿出来欣赏,一笔下去的浓、淡、干、湿是不是有变化,顿挫转折是不是有笔锋,都有非常具体的判断标准。西洋油画重视的是整体效果,不在乎其形成的笔触,但中国画则需笔笔见功力,处处有说法。那么,油画里有没有笔法呢?古典主义时期确实是没有笔法的,多使用罩染的方法来体现光滑逼真的效果,展现了故意祛除笔法痕迹的审美。到了19世纪前后,慢慢地出现了能看到笔触的油画作品,但这并不是画家们追求的重点。西画以“光”作为第一表现源。19世纪后,受到东方艺术的影响,西方也出现了一批线条笔触明显的艺术作品,但他们更注重的并非笔意本身,而是如何以笔法贴合艺术追求的体现。北大教授彭峰在“‘之间’与‘之外’——关于中国艺术的艺术学研究”的讲座里讲道 ,所谓的“之间”是对象与媒介的关系。对象就是所描绘的物象,媒介就是笔墨笔法。近看笔墨时看不到形,只有笔墨趣味,远看时看到的是意境,看不到笔墨。笔墨笔法与形之间的关系就是意的关系。中国传统绘画中的笔意是被单独重视的。一笔下去的变化,对线条的强调,都是中国传统绘画中必要的组成部分。

(三)透视与构图特征

西方绘画美学在构图上讲究理性、科学性、稳定性,多运用几何学和数理研究画面的构图方法,所以就产生了三角稳定法则、矩形空间法则等。文艺复兴中后期,艺术家们就通过科学的研究发明了至今还在广泛使用的透视学——利用一点或两点焦点透视法来绘制二维平面上的三维立体空间。19世纪,照相技术的发明更加证实了早期透视学的科学性。但中国美学运用于空间构图上,其经营却是更加自由化,不需要定住一或两个点,而是运用散点透视,自我经营画面,安排布局,保存视觉合理性的同时,拓展了视觉的界限。山水画中高远、深远、平远同时将三个角度的视觉内容呈现在一张绘画作品中,中国的长卷也是中国透视法的典型代表形式。不同视角图式的衔接方法也是中国构图的独特之处,传统艺术中经常会使用“留白”这种手段,或使用云层,或使用流水,或者直接通过空出一个空间来衔接不同视觉的转换,利用人眼经验进行自我“脑补”,达到画面“经营”的效果。

四、融合传统元素的代表油画家作品分析

随着时代发展,越来越多的本土西洋画家,在创作中逐渐加入富有传统人文精神的符号元素。当然,这并非特意为之,而是在不断深化的过程中将其逐渐融入作品中。以下列举几位比较有代表性的艺术家来对其作品进行分析。

(一)赵无极

赵无极是中国艺术史上一位先锋人物,他的个性十分鲜明,由于作品中富有浓烈的中国意象,并大量运用中国传统元素,被誉为“具有东方意味的抽象表现主义”画家。

赵无极的绘画气势宏大,且富有中国韵味的视觉特色。他的作品建立在西方抽象绘画的基础框架之上,却能注入东方文化意味,呈现出独特的审美风格。他早年从克利的作品得到启发,选择了抽象的表现手法,对塞尚、毕加索、克利进行了研究,在他们的影响下,他从建构一个具象的世界转换到一个意象抽象的创作阶段,他也从中国传统绘画的笔墨和空间透视中得到灵感,将水墨写意的技法加入油画的色彩感,使画作兼有色彩感和空间跨越感。

色彩在赵无极的画面中也是重要的组成要素,他会运用很多同类色进行变化和叠加,利用油画的色彩营造出光、气、空间氛围,就如水墨画中,墨在宣纸上因浓淡干湿不同而呈现的不同的“色”。从“形”上看,赵无极的画没有非常具象的造型,但他将一些线条以写意的方式穿插在其中,整体是抽象的,却又不是完全抛弃“形”的纯抽象(图1)。

图1 赵无极 05-03-76 布面油画 130×195cm 1976年

赵无极曾说过:“随着我思想的深入,我逐渐重新发现了中国。”在西方人看来,赵无极的绘画符合了他们对“东方”的心理期待,而在中国,人们欣赏和赞赏的是他对于“抽象”绘画的东方化理解,使东西方艺术精神上得以融合。

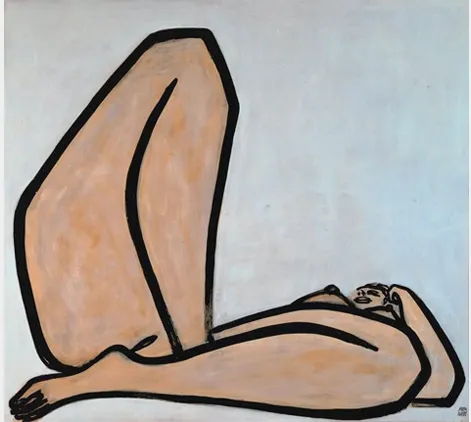

(二)常玉

在“巴黎画派”时期,常玉曾非常活跃,他一生都在探索东西方文化结合下所能诞生的艺术产物。在常玉的画中,东方意味的体现与探索主要集中在对于形的研究和表现上。他作品中的静物、人物都以一种极简且具象的形态表现出来,就像中国传统画中的梅、兰、竹、菊,是将这四种植物的造型和笔墨进行高度精炼,并赋予其人之高尚品格。常玉对静物、花卉包括人物形体上的处理都带有书法精练概括的意味。拉长的线条、高度简化的造型、与之相呼应的色彩关系,使得其所画对象的某种情绪或性格被凸显出来。他以潇洒的笔墨勾画丰满的女性,进而表现其心内的风景,像极了中国写意水墨的笔法。不求物象本身形与形的相似,追求的是画面构图的美感和作家内心“写意”的形,是他精心布置安排的意象的形。他的作品用最简单的形体和色彩的弱对比体现一种少即是多的笔墨意境,有一种类似八大山人的孤寂之感,在“巴黎画派”乃至整个世界都极为特殊,是东方美学与西方艺术结合的完美例证之一(图2、3)。

图2 常玉 菊花与玻璃瓶 油画 纤维板 73×91cm 20世纪50年代

(三)吴冠中

吴冠中的作品充分体现出中国传统绘画和西方油画技法的结合。吴冠中在油画中使用了水墨元素,把水墨的画面表现融入西方现代的造型观念,运用油画的形式美来传达东方的意境。吴冠中的油画作品弱化了“光”的重要性,舍去不必要的细节内容,利用传统的“经营位置”打破西方的透视法则,强调线条在画面中的作用,突出笔法、线条的地位,借助中国传统绘画特有的大幅留白,营造出了东方意境。

他大量描绘江南水乡的风景,特别是徽派建筑。白墙灰瓦的特征正好突出了“留白”和“线”的特征,通过发挥这两大特征,其作品呈现出简朴、清新之气。色彩上在灰白为主的基础上,又添加了西方抽象绘画形式中的一些色块和点,增加了画面的鲜活性和生命力。也因此,吴冠中的油画作品没有西方油画那种略带压抑的厚重和过于浓烈的色彩,反而在突显中国画美学所推崇的清淡韵味的同时又不失俏皮。这种绘画上的创新成就了吴冠中先生,使其成为中国意象油画的先行者(图4、5)。

图3 常玉 曲腿裸女 油画 纤维板 150×150cm 20世纪50年代

图4 吴冠中 白云与白墙 布面油彩 50×61cm 2002年

图5 吴冠中 墙上秋色 布面油画 60.5×93cm 1994年

图7 陈丹青 米芾与其他(之二) 布面油画 120×241cm 2019年

图8 陈丹青 沈周与董其昌双重奏 布面油画 50×60cm 1998年

(四)关良、陈丹青

关良和陈丹青这两位不同时期的艺术家,都有较长时间的海外留学经验,其作品对于中国元素的运用更多体现在题材的选择上。

关良的作品具有独特的风格与丰富的创造力,其在中学期间看了许多中国戏曲作品,深受感染,许多舞台形象成为他日后临摹的对象。后来,他去日本学习油画,又去法国和意大利留学,受到后印象派的影响,特别是塞尚的绘画技巧。他利用形去画结构,经常使用经典的三角形构图。关良对笔墨的运用体现在夸张人物的造型和变形以及无法过度柔化的色块,看似漫不经心却稚拙生动,又因借鉴戏曲或传统故事,其人物使用戏曲式眼神的描绘手法,焕发出一种浓郁的中国气派(图6)。

图6 关良 京剧野猪林 布面油画 85×111cm 年代不详

陈丹青则以中国传统绘画来体现中西文化的融合与冲突。画册“静物”系列是其后期主要代表作,他使用直接再现的“观念艺术”,利用油画来画中国古代经典作品,其尝试是一次东西方跨越表现手法的展现。他用油画的写实手法来模仿山水画的笔墨,使人在中国和西方之间产生一种时空穿越,在古典与当代之间,在西方与中国之间,找到了一个独立又中和的位置,像是进行一场中西方文化的对话。绘画只是作为一种中介,借此以超越非此即彼的处境。

五、结论

中国艺术家,需要找到一条能够代表中国文化的路径,使中国油画最终得以独立发展。这并不是说要刻意融入民族符号或者是传统元素,而是要将中国文化的精髓通过艺术家的探索和体悟,用一种更符合当下现状的艺术语言结合起来。

著名美学家阿瑟·丹托在《艺术是什么》一书里指出:“中国美学的一些传统的文本,认为图像是对自然的准确再现,其前提条件是这样的美学、这样的图像能够以一种无形的方式来与实际的生活产生共鸣,而并不是浮于实物一种理解。一件艺术品它在浮于真实事物含义的同时,需要与自然产生共鸣才能达到更高的境界。”[3]全球化同样也包含艺术的全球化,在一个全球化的艺术市场共存的情境下,艺术的比拼早已不仅仅局限于简单的技术比拼,而更多的是文化力量的比拼。在这种背景下,如何进行艺术与本土文化的解构、整合是中国艺术必须正视的问题。中国油画界已经有越来越多的艺术家加入探索的行列,这是因为中国文化的影响扎根于这片土地,因此艺术家终究逃脱不了对它的思索与探究。