流浪汉,影像,与展览:关于“不可见者”

杨星堃/Xingkun Yang

编者按:杨星堃是一名正在英国攻读影视人类学的留学生,“不可见者”是他的一个田野调查项目。他用照相机拍下城市中一些边缘人的细节,让观众知道这个群体也有着再日常不过的生活。田野调查是人类学特有的研究方法,近些年,很多当代艺术家也在用这种方法创作作品。所以,无论是利用这些照片切换视角思考生活,还是对比人类学学者和艺术家在田野考察上的异同,“不可见者”都值得一看。

展览链接:

杨星堃个展——不可见者

主办:三影堂厦门摄影艺术中心

艺术家:杨星堃

策展人:肖瑞昀

展览时间:2020年5月1日—31日

展览地点:厦门市集美区杏林湾商务营运中心2号楼301

“不可见者”是关于伦敦无家可归者的纪实摄影项目(图1)。我试图寻求伦敦的人因何流浪、他们目前的生活状态及流浪汉群体与当今英国社会之间的联系。

在这三个月中,我遇见并采访了33名流浪汉,其中包括4名女性和29名男性。其中17人来自英国,15人来自欧洲其他地方,1人来自欧洲以外。接受采访的大多数人都在40岁左右,30岁以下的有7人,还有3人拒绝透露年龄。就受教育程度而言,获得了本科以上学历的有3人。

项目之所以被称为“不可见者”,是因为尽管以无家可归的人为主题的纪实作品在摄影史上很常见,但无家可归者们很少被视为独立的群体,很少被他人以平行视角正视。正常人(免于露宿街头的人)把流浪汉视为社会的蛀虫。我们习惯于通过道德审视与无辜斥责将他们与自己的身份区分开来。正如生活在水中的鱼很难描述周围的水一样,伦敦的“普通人”也无法理解无家可归者与其城市间的共生关系。我们看不到他们。

当我们审视这个项目时,有关纪实摄影真实性的疑虑再一次被涉及:当被摄者成为图像的观众时,图像所涵盖的内容可否代表他(被摄者)眼中所认知的现实(或更确切地说,被摄者对于过往回忆的图像)呢?

有一项社会实验曾试图解释这个问题。在2002年,金伯利·韦德(Kimberley A. Wade)等人使用图像后期技术凭空捏造了被实验者小时候与米老鼠乘坐热气球的虚假相片(图2)。而在之后的采访中,被实验者被要求仔细审视并回忆起自己在相片里的这段儿时经历(他们并不知道相片是通过数字技术捏造的),还要求他们描述热气球起飞后的故事。尽管在接受采访的20位被实验者中,无人曾经有过乘坐热气球的经历,但其中有一半却声称自己能够回忆起全部或部分相片里的热气球旅行。如果他人可以通过虚假的照片影像来操纵记忆,如果我们会无意识地将照片与自身经历过的“记忆”联系起来(Mitchell,1994),由摄影图像产生的情感共鸣极有可能是不真实的。

摄影美学与图片内容之间的冲突使观众思考图片背后的故事。就像约翰·伯杰(John Berger)在他的《观看之道》中所说的那样,它们(摄影图像)传达了一种整体的、外部性的景观。在之后,全球新冠病毒的大流行使我无法继续这个项目,我不得不暂停对无家可归者社区的记录,并飞回祖国。作为替代方案,我在厦门三影堂摄影艺术中心的帮助下组织了一次展览。展览中我将无家可归者的采访记录印刷至一本画册中(现存于厦门三影堂图书馆)(图3),并通过展厅观众的行为研究我们与无家可归者的关系。以下是采访记录,作为本次展览内容的示例:

Q: What’s the worst experience you’ve had on the street?

问:你在街上遇到的最糟糕的经历是什么?

A: “A man said to me, he said he will help me out, so I followed him. When I got there, another man was waiting and I got raped for 36 hours. I was 15.”

答: “一个男人对我说,他说他会帮我的,所以让我跟着他。当我到那里时,另一名男子在守着,我被强奸了36个小时。那时候我15岁。”

Q: How’s your family?

问:你的家人怎么样?

A: “Family? I don’t have a family. I mean, my mom tried to kill me when I was seven.”

答: “家庭?我没有家庭。我的意思是,当我7岁时,我的妈妈试图杀死我。”

Q: What was your job before you became homeless?

问:在你成为流浪汉之前的工作是什么?

“You got to answer my question first. So, you really gonna

be a journalist in the future, are you?”

“你必须先回答我的问题。所以,你未来真的会成为记者,是吗?”

A: Yes.

答:是的。

“When you come from your family, you make sure you make the best of anything given, you know. I didn’t have that privilege. Do you understand that? You really have a very good mother and father. I never had these, you know. My mother (61)was umm… a drug user. Never nothing good happen to me.”

“你要知道,出身于一个家庭,你应该充分享用这个家庭能够给予你的一切。而我却没有这种待遇,你能理解吗?你其实拥有一对非常优秀的父母。如你所知,我从来没有享有这些。我的母亲(61岁)……是个瘾君子。所有的好事儿从来都没发生在我身上过。”

每张照片的背后都是一个截然不同的人生。在展览期间,我最常被问到如下两个问题:

1.摄影师为什么以无家可归者作为拍摄对象?

2.为什么在像英国这样的高福利国家里有那么多无家可归的人?

我们需要了解纪实摄影本身存在的缘由才能回答第一个问题,去思考纪实摄影师们为何倾向于用影像记录社会的底层。“不可见者”所包含的流浪汉肖像,与其他拥有阶级差异特权的纪实摄影师所拍摄的东西相同,都是由非无家可归者拍摄的。任何纪实摄影项目(批评者会说,这是用镜头对准可怜人的暴行)其目的并非为了创造一些供人们观察他人悲惨境遇的图像。而是胁迫观众与摄影师本人分享同样的视角,创造令观者作为该真实情景第二见证人的可能性。

图 2 利用数字技术捏造图片的过程

关于第二个问题,为什么在高福利的国家中会有这么多的无家可归者?高福利的社会与流浪汉凄惨生活水准的反差并不具有关联性,这个问题的提问方式更像是在展示我们社会中思维模式的局限。不如让我替你把问题说得更直白一些:

“你个要饭的为何如此懒惰,而不像我们一样找一个工作?”

这很像阿道司·赫胥黎(Aldous Leonard Huxley)在《美丽新世界》中描绘的场景:一个“文明的人”向“野蛮的”约翰提出质疑,问他为什么不吃两克苏摩(一种号称无害的精神药品)来使自己“感觉良好一些”。我们从不憎恶不去工作的人,却在唾弃失去了工作无奈成为流浪汉的人。在名为伦敦的繁华都市里,流浪汉们在大街上无家可归,他们的悲惨遭遇为我们提供了无端歧视同类的臆想空间。我们并不在乎他为何流浪,我们只期望与他们对比以构建出自身道义上的优越。一般而言,无论是纪实摄影师还是人类学者,在观察他人时会将自己的文化背景作为测量的标尺,而非评判一切俗世行为的绝对准则。

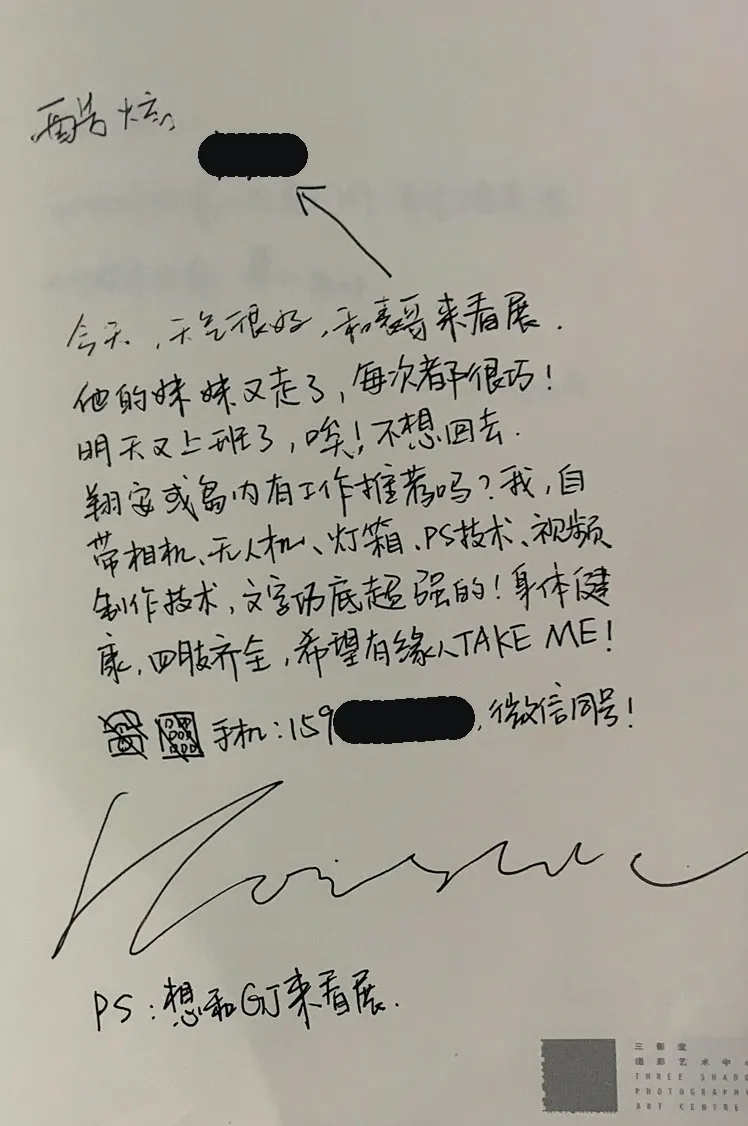

另外,在展览的留言簿中有许多有趣的信息,其中不乏关于摄影本体论的探讨以及对当今同样类型社会问题的思索。更有趣的是,有一些观众在图像画面的冲击与自身同理心影响下的心境,与我在对无家可归者的采访中无家可归者所透露的对其自身境遇的感受十分相似。留言簿里的很多内容并不与展览相关联,有关于对家庭矛盾的不满,有面对失去工作的惶恐,有关于新冠病毒暴发起源的阴谋论,等等(图4)。

图4 展览观众留言本

最后,展厅也不乏特意前来与作品打卡合影的网红(图5),当展览场地已不再局限于作为将展品陈列给观众并提供独立思考空间的博物馆时,当代艺术中心与大型企业接近的规模及其他主要特征使其由特权阶级的文化机构变化为现代民粹主义休闲的娱乐神庙。人们会对展览充满兴趣,但在观展时会以自己的社会文化背景为基准尝试做符合其特定社会身份的事情:去通过展览图像结合自身经历理解他人所讲述的故事,抑或是利用展厅空间所附带的文化价值提升身价(图6 )。

图5 在展厅自拍的网红

图6 杨星堃个展 现场