关键核心技术“卡脖子”问题突破路径研究

陈劲 朱子钦

摘 要:加快解决关键核心技术“卡脖子”问题对于我国更好构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局至关重要。研究立足中国实际,从顶层设计、政策供给、能力建设、协同融合、要素支撑等方面对“卡脖子”技术联合攻关的问题和难点展开全面梳理,提出发挥“最大优势”、加强“两个统筹”、化解“两大矛盾”、提升“两种能力”、深化“两个融合”、强化“两个支撑”的突破路径框架和对策体系,为加快实现基于自主创新的“卡脖子”问题突破提供实践与政策借鉴。

关键词:整合式创新;自主创新;科技安全;关键核心技术;新型举国体制

中图分类号:C931 文献标识码:A 文章编号:1671-0037(2020)7-1-8

DOI:10.19345/j.cxkj.1671-0037.2020.07.001

1 引言

习近平总书记在科学家座谈会[1]上强调:“要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的优势,优化配置优势资源,推动重要领域关键核心技术攻关。”并从坚持需求导向和问题导向、整合优化科技资源配置、加强基础研究、加强创新人才教育培养、依靠改革激发科技创新活力等方面提出了具体要求。习近平总书记的重要论述高瞻远瞩、内涵深刻、指向精准,为新时期加快解决关键核心技术“卡脖子”问题提供了根本指引。

构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局是党中央在深刻分析国内外发展大势的基础上做出的重大战略部署,对于新时期下坚持底线思维,较长时间应对外部环境变化,发展更加安全稳定的开放型经济具有深远意义,也对基于自主创新的“卡脖子”技术攻关提出了更高、更紧迫要求[2-3]。中兴、华为、大疆等事件充分说明,部分国家对我国高科技企业的政治打压和技术封锁很可能会持续升级,未来的国际竞争将会越来越脱离市场逻辑,呈现出高度的不确定性,这就要求我们进一步提高底线意识和风险意识[4],全方位加强政治、战略、组织、制度、政策和基础条件保障,坚定不移走中国特色自主创新道路,加快实现“卡脖子”技术自主可控,确保产业安全和战略主动[5-6]。

尽管已有研究围绕关键核心技术创新的特征、阻碍和突破进行了较为全面的分析[7],并从国家创新体系建设[8-9]、科研组织模式[10-11]、创新范式[12-13]等角度提出了对策,但专门针对“卡脖子”技术突破的研究还十分有限,且尚未形成完整的路径框架和理论体系。因此,本文聚焦突破关键核心技术“卡脖子”问题拓展深化研究:第一,系统提炼并提出突破“卡脖子”问题的路径框架;第二,展开分析突破“卡脖子”问题的难点和要点;第三,针对性提出相关对策,为加快解决“卡脖子”问题提供理论、实践和政策借鉴。

2 路径框架

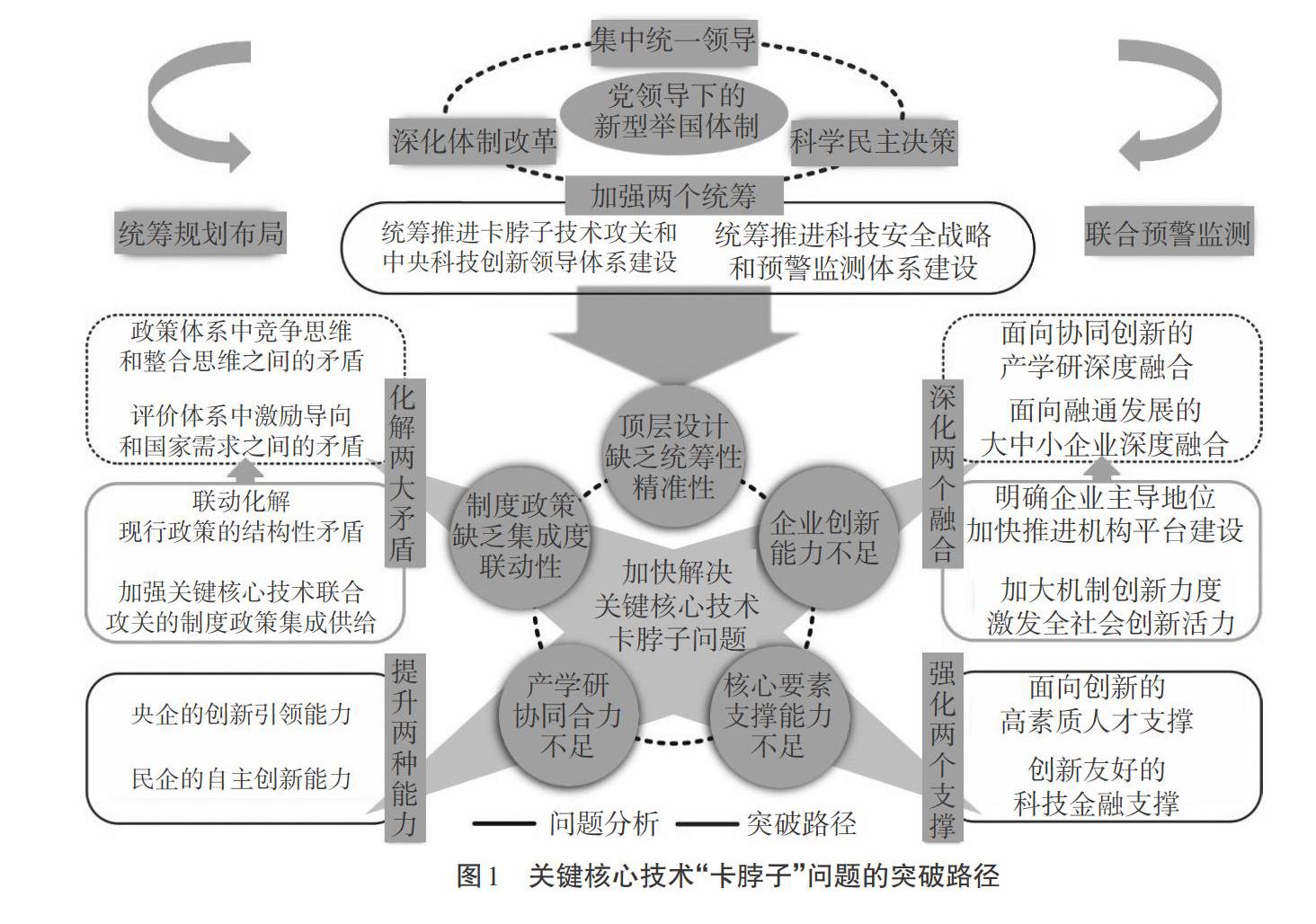

通过理论研究、实地调研、政策分析、案例研究、专家研讨等方法,研究围绕突破“卡脖子”关键核心技术,系统性总结提炼出了我国在体制机制、组织模式与制度政策供给方面存在的问题,具体包括:①顶层设计和战略规划的统筹性、系统性、动态性、精准性不足,底线意识和风险意识须进一步增强;②科研联合攻关的现行政策体系存在结构性矛盾,制度政策供给的集成度和联动性不足;③央企的创新引领能力不足,民营企业的自主创新能力需要全面提升;④产学研协同和大中小企业融通发展仍然存在藩篱,新平台新机制的配套保障措施和力度依然不足;⑤人才和资金等核心要素的创新支撑能力需要系统性提升。

针对上述问题,研究提出了如图1所示的突破路径框架和对策体系。①发挥“最大优势”,即党领导下的新型举国体制优势。通过深化体制改革、提高科学民主决策水平、强化顶层设计和战略规划来加强“两个统筹”:一是统筹推进“卡脖子”技术攻关与中央科技和创新领导体系建设;二是统筹推进国家科技安全战略和预警监测体系建设。②化解“两个矛盾”,即政策体系中竞争思维与整合思维之间的矛盾和评价体系中激励导向与国家需求之间的矛盾。对此,须从联动化解现行政策的结构性矛盾、加强联合攻关的制度政策供给、加强基础条件建设全面提高政策承载能力三方面统筹破局。③提升“两种能力”,即央企的创新引领能力和民营企业的自主创新能力,具体包括突出央企引领作用建设创新型领军企业和壮大产业集群带动民营企业创新能力建设两方面举措。④深化“两个融合”,即面向协同创新的产学研深度融合和面向融通发展的大中小企业深度融合。对此,需要加强三方面工作:一是明确企业的主体及主导作用,汇聚产学研协同创新合力;二是加快推进新型研发机构等新平台建设和体制机制创新;三是完善揭榜挂帅等新机制的配套保障,激发联合攻关動力。⑤强化“两个支撑”,即强化人才支撑和资金支撑。对此,需要加强面向创新的高素质人力资源供给,并研究出台科技金融专项支持计划。

接下来,研究从问题分析和对策研究两方面展开讨论。

3 问题分析

目前围绕科技创新工作,我国虽然已经形成了以《深化科技体制改革实施方案》为代表的包括科技、产业、人才、财税、金融等方面的丰富政策体系,但对于“卡脖子”关键核心技术攻关而言,还面临几方面问题。

3.1 顶层设计和战略规划的统筹性和精准性不足

解决“卡脖子”问题需要汇聚全创新链和全产业链力量,必须充分发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的优势,但是目前我国的科研组织模式还不能完全适应这一需求。领导体系方面,我国目前多部门协调的科技决策和管理模式还不能完全满足“卡脖子”技术攻关的需求,需要建立完善国家更高层面的科技决策与领导体系进行强力引导;战略规划方面,缺乏针对外部环境加剧变化下国家科技安全的动态研判、精准分析和整体布局;管理体制方面,还没有形成迅速贯彻中央决策部署,高效组织“卡脖子”技术联合攻关的能力。

3.2 制度政策供给的集成度和联动性不足

解决“卡脖子”问题亟须产学研联合攻关,目前各部门推动协同创新的举措已经非常丰富,但真正能在创新主体落地的却极为有限,协同创新沦为了协同找钱、分钱、凑成果,没有起到预期作用,其主要原因在于两个结构性矛盾没有解决。

一是政策体系中竞争思维和整合思维之间的矛盾。我国目前针对各类创新主体的评价体系改革和激励政策更多采用竞争思维,间接造成了各主体之间利益诉求不协调、竞争压力大于合作动力的现状。而协同创新要求不同主体放弃一定的内部利益联合攻关,需要整合型政策的强力引导。实践经验表明,整合型政策和竞争型政策有难以调和的结构性矛盾,如果没有更高层面的政策集成和联动调整,确立整合型政策的主导地位,消除冗余政策的影响,那么竞争型政策很可能会持续掣肘,让各类创新主体难以形成合力。

二是评价体系中激励导向和国家需求之间的矛盾。习近平总书记深刻指出:“我国面临的很多‘卡脖子技术問题,根子是基础理论研究跟不上,源头和底层的东西没有搞清楚。”为了适应某些所谓国际指标体系,我国基础科研较多依赖“专家本位”的评价模式,科研的出发点过多强调“热点是什么”“能做什么”,而非“国家实际需要什么”。由此引发的问题在于,科学技术方面,高校院所在基础科研方面为国家重大需求提供的支撑还有较大提升空间;人文社科方面,当我国的实践经验和所谓的国际主流观点有明显矛盾时,学术界整体上依然需要削足适履地适应别国的话语体系和价值体系,不仅很难为我国的自主发展道路提供应有的学术支撑,甚至在一定程度上背道而驰。因此,尽快系统性破除评价体系和国家需求之间的矛盾是推动“卡脖子”技术联合攻关的重中之重。

3.3 央企的创新引领能力和民企的自主创新能力不足

明确由谁主导是更好推动“卡脖子”技术联合攻关的基本前提。解决“卡脖子”问题是面向产业的概念,企业应当仁不让地发挥主导作用。央企拥有更为丰富的创新资源,且对于目标明确的科研攻关任务具有天然优势,理应在“卡脖子”技术联合攻关方面进一步发挥引领作用,但首先要解决创新动力特别是基础研究动力不足的问题。对于民企而言,更好融入央企引领的科研联合攻关体系,充分借助央企的创新资源,加快壮大自主创新能力,尽早形成优势互补的局面,是决定“卡脖子”技术联合攻关效率和效益的关键。

3.4 产学研协同和大中小企业融通发展仍然存在藩篱

产学研合作长期面临分工不合理、信息流通不畅、创新链条长且分散、成果转而不化、评价激励体系形不成合力等问题;大中小企业融通发展面临的大企业整合引领能力不足、中小微企业整体方案供给能力较弱、各方地位不平等、利益分配不平衡等问题依然明显。虽然我国不断加大力度探索各类新平台、新机制,但是还缺乏专门针对“卡脖子”技术联合攻关的举措,特别是如何差异化精准满足联合攻关团队中各类创新主体和创新人员的个性化诉求。

3.5 核心要素的创新支撑能力需要系统性提升

稳定的高质量要素供给是加快推动“卡脖子”技术攻关的必要前提,其中人才和资金是重中之重。人才供给方面,我国的人才规模和素质水平已有大幅度提升,但是能够解决“卡脖子”技术问题的高端基础性、复合型人才仍然严重不足,对海外依赖依然严重;资金供给方面,中央先后批准推广了三批支持创新相关改革举措,其中超过1/4的举措与科技金融直接相关,但是对于“卡脖子”技术攻关的专项支撑基本处于空白阶段,融资难、融资贵问题依然严峻。

4 对策研究

针对上述问题,研究提出包括“党的领导”“举国体制”“群众路线”“开放包容”“创新要素”五个维度的对策框架(如图2所示)和发挥“最大优势”、加强“两个统筹”、化解“两大矛盾”、提升“两种能力”、深化“两个融合”、强化“两个支撑”的对策体系。

4.1 发挥党领导下的新型举国体制优势,强化顶层设计和组织保障。党的领导是维护我国科技安全和战略主动的最大优势和根本保证[14]。钱学森先生提出组织管理的系统工程思想和总体设计部构想[15],为构建“卡脖子”技术联合攻关的新型举国体制,加快实现顶层设计和战略驱动下自主、协同、开放创新的系统性整合与有机统一[16]提供了重要启示。

4.1.1 深化科技管理体制改革。习近平总书记深刻指出:“‘两弹一星成功,有赖于一批领军人才,也有赖于我国强有力的组织系统。”“要加快科技管理职能转变,把更多精力从分钱、分物、定项目转到定战略、定方针、定政策和创造环境、搞好服务上来。”构建和完善关键核心技术攻关的新型举国体制,会涉及广泛而深刻的利益调整,要充分应对其中的综合性问题,首要就是坚持党中央权威和集中统一领导。加快形成统筹总揽科技规划与决策、政策制定、科研组织协调等各方面工作全局的能力,指导相关部门联动破解现行制度政策体系中的结构性矛盾、构建问题需求导向的评价体系、整合优化科技资源配置、营造良好科研生态,为“卡脖子”技术联合攻关提供强大的组织保障。

4.1.2 强化顶层设计和战略规划。以国家治理体系和治理能力现代化为导向,加快推动国家科技咨询委员会的建立和运行,建立决策、咨询、执行、评价、监管等各环节职责清晰、协调衔接的管理体系,提高科学、民主、依法执政水平。在此基础上,尽快出台相关指导意见,按照筑底板、强长板、补短板的整体思路,对“卡脖子”技术采取分级管理并细化攻关进度规划,提高各创新主体的政治站位,合理分工,压实责任,将确保产业安全底线和战略主动作为首要目标,集中力量全速补齐技术底板,加快形成长板技术集群。

4.1.3 完善科技安全预警监测体系。强化国家层面科技智库建设,建立科技安全预警监测平台和网络直报机制,针对全国重点产业的全链条进行全面、系统、深入摸排,聚焦产业安全底线和战略主动,以全国一盘棋的高度开展科技安全的战略研判、专题研究、动态追踪,建立“卡脖子”技术分级清单,在攻关需求生成、谋划方向重点、制定技术策略、论证拟制规划计划等方面为创新主体提供精准指引。

4.2 加强制度政策供给和集成联动,化解现行政策体系中的结构性矛盾

现行制度政策体系中的结构性矛盾很难自然化解,需要充分发挥科创委和科创办的作用,引导各类制度政策制定主体、政策执行主体联合破题。

4.2.1 化解竞争思维和整合思维之间的矛盾。推进央地之间、部门之间的政策集成,联动调整完善现有的相关科技、财税、金融、产业等政策,联合推动政策类型与内容协同,系统性破解政策主体之间、政策执行过程之中、政策内容体系之间以及政策目标之间的结构性矛盾,加强针对不同区域、不同类型产业的差异化、精准化供给,加快确立整合型政策的主导地位,全面化解竞争型政策的掣肘影响,推动形成强大的攻关合力。同时,大力推动信息化与智能化基础设施建设,不断提高政策制定主体、执行主体之间的协同效率,为加快解决“落地难”问题提供强大的科技支撑。

4.2.2 化解评价导向和国家需求之间的矛盾。评价标准是科技创新的“风向标”和“指挥棒”。无论是调动企业特别是央企的创新动力方面,还是提升高校院所的战略支撑能力方面,现行的科研评价体系都需要全面深化改革并深入落实。基于整合式创新和总体设计部等思想,总结提炼航空航天、高铁、船舶、深海等领域国之重器的攻关经验,加快形成以国家实际需求为导向的评价考核体系。通过专家指导咨询制度和评价考核对象意见征集制度,采取“专事专议”“联合破题”的形式,探索能够差异化、个性化满足不同创新主体诉求的动态协同激励机制,推动形成联合攻关的强大合力。

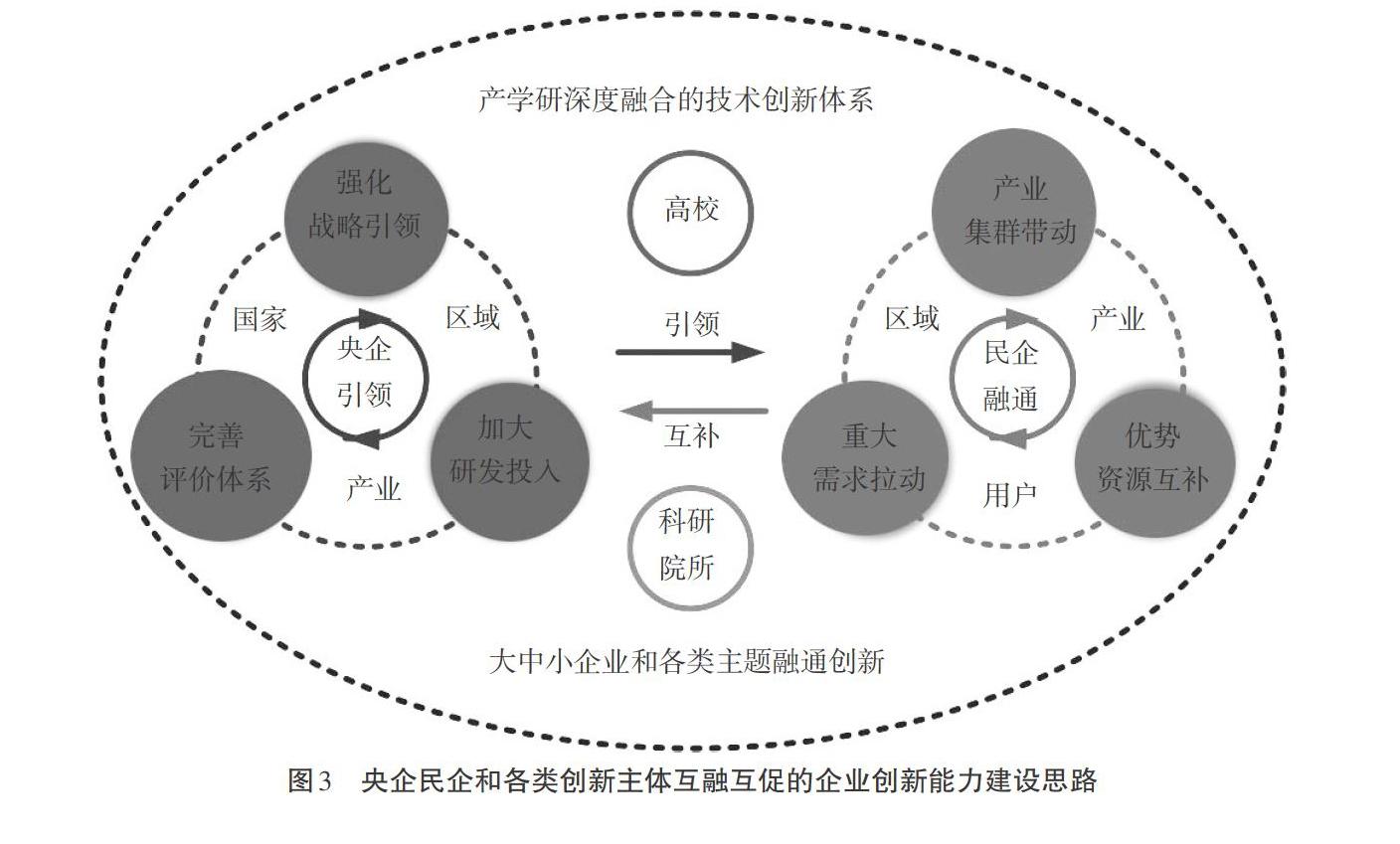

4.3 突出央企引领作用,以集群式发展提升全产业链的企业创新能力

从历史经验来看,对于“卡脖子”技术攻关这种目标需求非常明确的技术创新任务而言,央企特别是军工企业具有无可替代的优势。无论是中华人民共和国成立初期的“两弹一星”,还是近年来航空航天、卫星通信、船舶、深海、能源电力、生物疫苗等领域的国之重器,都是通过国家强力引导下的举国体制实现突破的。此外,如果没有央企的全方位体系性支撑,我国的高科技民营企业也难以承受部分其他国家毫无下限的打压。因此,对于事关产业安全和战略主动的“卡脖子”技术联合攻关,央企能够也应该发挥好引领作用。

4.3.1 突出央企引领作用,建设世界一流创新型企业。通过“以评促建”和“以评促改”,一方面完善企业的评价考核体系,加大核心技术自主可控程度、研发成果质量、创新辐射带动作用等指标的权重,引导央企加大研发投入,优化研发支出结构,联合高校院所加强“卡脖子”技术相关的基础研究和应用基础研究,加快提升攻关引领能力;另一方面完善央企领导的分类考核。对于周期长、跨任期的研发项目,注重对项目连续支持的考核,落实尽职免责的宽容失败机制,引导央企领导注重技术攻关,大力培养具有企业家精神的战略型领导。

4.3.2 壮大产业集群,带动民营企业创新能力建设。推动产业集群式发展,强化企业专业化协作和配套能力。围绕“卡脖子”技术攻关,支持民企广泛参与央企和高校院所等牵头的项目,组建创新联合体,加快形成强协同、弱耦合的创新生态。根据任务体量和条件要求,鼓励民企牵头申报。同时,通过完善科技创新政策,加强创新服务供给,激发创新创业活力,引导民企加大研发投入,完善技术创新体系,推动“小而美、小而精”的科技型中小企业蓬勃发展,与“国家队”之间形成优势互补的局面。

4.4 建立運用新平台新机制,推动形成协同创新和融通发展的强大合力

习近平总书记高度重视国家实验室等新型研发机构和平台的建设。能够充分调动多方积极性的科研项目、稳定可持续的联合攻关需求、针对性的政策扶持和基础条件支撑是推动新平台稳步启动并不断壮大的关键。

4.4.1 加快推进新平台建设。新型研发机构方面,要完善科研联合攻关的组织领导体系、多元化支持投入机制、目标导向的评价考核机制、促进形成合力的利益和风险共担机制、开放流动的用人机制、基于区块链等技术的信息共享互信机制、快速高效的成果转移转化机制等,加快探索形成从基础研究到产品开发的一体化攻关机制,简化创新链条、消减中间环节、缩短创新周期。创新资源共享方面,大力推动创新公地和公共平台建设,为各类创新主体特别是中小企业提供高质量的软硬件支撑,加大科研基础软硬件及其生态体系的国产化扶持力度,加快全国范围内的数字化、标准化、一体化进程。

4.4.2 深入探索运用新机制。对于揭榜挂帅、创新联合体等新模式新机制,要重视配套针对性的政策扶持和基础条件支撑,根据不同类型产业的需求采取分类激励机制。加快推进新基建和跨区域合作,开发基于新一代移动通信、区块链、人工智能、工业互联网等技术的分布式资源共享和数据协同的科技服务平台,通过共识机制形成精准的贡献度识别、价值识别与转换等能力,实现对不同创新主体和创新人员的差异化、个性化激励,加快破解制约协同攻关和融通发展的新老问题。

4.5 实施专项人才政策和科技金融计划,为联合攻关提供有力要素支撑

人才和资金是支撑创新和科研攻关的两大核心要素,要通过政策机制创新和现代化技术应用两方面举措综合提升其创新支撑能力。

4.5.1 加强高端人才的引培和激励。人才引培方面,可根据需求设立人才特区,对“卡脖子”技术相关的急需紧缺人才,灵活制度安排,开辟专门渠道,实行特殊优待。同时,要细化人才发展规划,构建产教融合网络、深化工程教育改革,建立宽、专、交结合的培养体系,培养科学基础厚、工程能力强、综合素质高、具有国际竞争力的领军型创新人才和复合型工程科技人才队伍。人才激励方面,要加快从内容型、过程型、强化型激励走向综合型激励[17],采取“专人专议”“联合破题”的形式,探索运用“事前职称评定”等能够差异化、个性化满足不同类型人员发展需求和利益诉求的动态协同激励机制,尽快推动科研人员实现从“追求量”到“追求质”、从“跟随热点”到“服务国家实际需求”的转型。

4.5.2 出台科技金融专项支持计划。加快推进新型基础设施和科技安全预警监测平台的建设与应用,全面提高政策承载能力。对于事关产业安全底线和战略主动的“卡脖子”技术,实施更加精准、力度更大的专项支持计划。一是更好发挥政府引导作用,一方面整合财政科研投入体制,改变部门分割、小而散的状态,另一方面成立专门的政策性科技银行,按照“风险共担、利益让渡”原则,加大财政资金和政策性金融的投入力度、风险补偿力度、保障力度和让利力度,充分调动商业性金融资金投入的积极性,为联合攻关提供稳定的全链条支持。二是更好利用社会资本和资本市场,通过设立基金会和技术转化基金等方式,吸引企业、私募基金、社会组织等投入和捐赠,按章程、协议约定分享收益;出台专项计划,推进重点产业的科技型企业在各板块上市,充分利用多层次资本市场融资发展。

5 结论与展望

本文聚焦我国在科研联合攻关方面存在的问题,提出了较为完整的对策框架和对策体系,以期为加快突破“卡脖子”关键核心技术输出实践与政策借鉴。在后续研究中,还可以细化几方面工作:一是加快开展科技安全预警监测体系的组织运行模式设计和平台系统架构设计,推动“卡脖子”关键核心技术的科学界定和分级管理;二是对现行政策文本进行全面梳理分析,找出科研联合攻关的具体制约因素,并针对性提出联动完善的建议;三是全面总结央企、院所和高校等创新主体在关键核心技术攻关方面的经验和教训,研究和分析以不同类型创新主体为主导的新型研发机构对不同类型产业的适用性。

在推进科研联合攻关的过程中,所谓“计划”与“市场”之争可能会带来一定的困惑。但是从未来视角来看,随着我国科技体制改革不断深化、新型基础设施建设不断推进、中国特色社会主义科技创新理论特别是学术理论不断完善,“计划”与“市场”的二元对立思维会逐步淡化,最终实现整合思维下国家统筹能力和市场微观活力的高度统一。此外,科技安全既包括关键核心技术自主可控意义上的安全,也包括防止科技失控意义上的安全。本文建议适时推动中央层面的科技创新领导体制改革,不仅仅是为了更好推进科研联合攻关,更是希望能够针对未来更广泛意义上的科技安全综合治理做好提前准备[14]。建议充分运用“卡脖子”技术联合攻关这个重要契机和理想抓手,统筹推进中央层面的科技创新领导体制改革。

参考文献:

[1] 习近平.在科学家座谈会上的讲话[EB/OL].(2020-09-11)[2020-09-12].http://www.xinhuanet.com/politics/2020-09/11/c_1126483997.htm,2020-09-11.

[2] 陈劲.从技术引进到自主创新的学习模式[J].科研管理,1994(2):32-34.

[3] 张其仔.自主创新是形成以国内大循环为主体的关键[N].光明日报,2020-09-03.

[4] 李崇富.论治国理政的“底线思维”[J].马克思主义研究,2016(3):5-15.

[5] 高旭东.建立以本土企业为主体的协同创新机制研究[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2019,31(6):98-110.

[6] 陈劲,朱子钦.加强公共卫生科研攻关体系和能力建设[N].光明日报,2020-04-20.

[7] 张杰.中国关键核心技术创新的特征、阻碍和突破[J].江苏行政学院学报,2019(2):43-52.

[8] 曾宪奎.我国构建关键核心技术攻关新型举国体制研究[J].湖北社会科学,2020(3):26-33.

[9] 余江,管开轩,李哲,等.聚焦关键核心技术攻关强化国家科技创新体系化能力[J].中国科学院院刊,2020,35(8):1018-1023.

[10] 陈光华.高技术研究机构研发模式分类体系研究[J].科研管理,2018,39(10):120-127.

[11] 陈劲,朱子钦.揭榜挂帅:从理论阐释到实践方案的探索[J].创新科技,2020(4):1-7.

[12] CHESBROUGH H, VANHAVERBEKE W, WEST J. Open Innovation: Researching a New Paradigm [M]. Oxford University Press, 2006.

[13] 陈劲,朱子钦,梅亮.意义导向的科技创新管理模式探究[J].科学学与科学技术管理,2019,40(12):3-18.

[14] 陳劲,朱子钦,季与点,等.底线式科技安全治理体系构建研究[J].科学学研究,2020,38(8):1345-1357.

[15] 钱学森.论系统工程[M].上海:上海交通大学出版社,2007.

[16] 陈劲,尹西明,梅亮.整合式创新:基于东方智慧的新兴创新范式[J].技术经济,2017,36(12):1-10.

[17]PORTER L W, LAWLER E E. Managerial Attitude and Performance [M]. Richard D. Irwin Inc,1968.

Research on the Breakthrough Path of the Problems “Blocking the Neck” of Key Core Technologies

Chen Jin1,2, Zhu Ziqin1,2

(1. School of Economics and Management, Tsinghua University, Beijing 100084;

2. Research Center for Technological Innovation, Tsinghua University, Beijing 100084)

Abstract: Speeding up the resolution of the problems "blocking the neck" of key core technologies is of vital importance for China to better build a new development pattern with domestic major circulation as the main body and domestic and international double circulation promoting each other. Based on the reality of China, the research comprehensively sorted out the problems and difficulties of joint technology tackling of the problems "blocking the neck ", from the aspects of top-level design, policy supply, capacity-building, collaborative integration, and element supporting, and put forward a breakthrough path frame and countermeasure system of taking "the strongest advantage", strengthening "two overall plans", resolving "two major contradictions", improving "two capabilities", deepening "two integration", and strengthening "two supports", which has provided practical and policy references for accelerating the breakthrough of "neck sticking" problems based on independent innovation.

Key words: holistic innovation; independent innovation; science and technology security; key core technology; new national system