制造业数字化转型模式与创新生态发展机制研究

张越 刘萱 温雅婷 余江

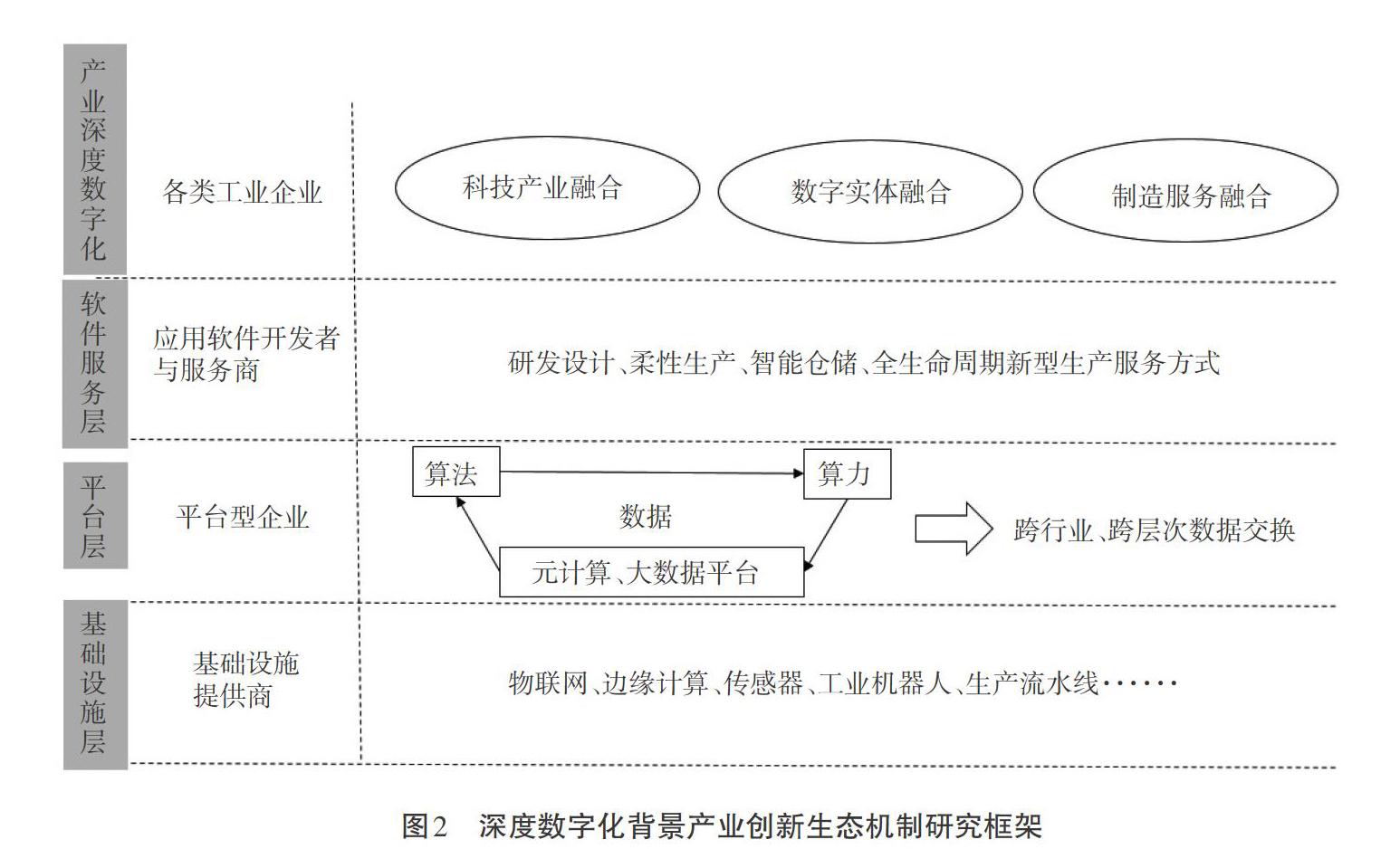

摘 要:深度数字化背景下,制造业创新主体与群落交互的模式、深度、广度、频率都发生了巨大变化。亟须对以数据生产要素为支撑的制造企业数字化转型模式与创新生态发展机制进行深入剖析。本研究基于制造业企业数字化基础设施层、平台层、软件服务层的深度交互,围绕制造业创新链条,构建制造业数字化创新生态发展机制的研究框架。深入分析制造业数字化创新发展的“技术驱动机制”“平台主导机制”和“数据推动机制”。进一步对我国制造业数字化研发设计、制造管理、商业与服务模式转型进行研究。研究发现:研发设计模式方面,需要以用户需求为核心进行交互创新与大规模定制,建立“产学研用金”多边交互的融合创新模式。制造管理模式方面,推动以“虚拟工厂”平台打破企业之间的边界,重新定义工业生产关系与组织方式,以云制造推动中小微企业协同制造与智能制造。商业与服务模式方面,推动打通信息流、业务流、资金流,实现创新链与产业链的深度融合。相关研究发现对于我国制造业数字化领域建立自主可控的核心软硬件产业创新生态具有较强的借鉴意义。

关键词:制造业数字化;转型模式;创新生态;发展机制

中图分类号:F424;F49 文献标识码:A 文章编号:1671-0037(2020)7-17-8

DOI:10.19345/j.cxkj.1671-0037.2020.07.003

当前,世界新一轮信息科技革命蓄势待发,数字技术、数据、系统、数字基础设施的创新推动了以网络化、智能化、服务化、协同化为特征的制造业发展新形态,成为在深度数字化背景下重塑全球经济竞争格局的重要推动力量。数字化连接使得产品与服务流程在时间和空间尺度上具有高度的可剪裁性、自成长性和可延展性,要求物理和数字化产品、生产方式和组织逻辑之间相互连接、组合,正在改变我们习以为常的服务网络和服务生态之间的价值分配规制。无处不在的“数据”“智能”和“连接”将为我们在中国场景下的创新与战略管理研究带来新动能,为基于伟大实践的理论探索提供了新的内涵、边界。我们需要思考在数字化时代,如何突破传统的制造业技术创新思路,依托创新生态推动重大战略需求以及知识与技术的连接协同,加快制造业数字化转型中新技术、新市场、新体系的形成。

1 制造业数字化转型内涵界定

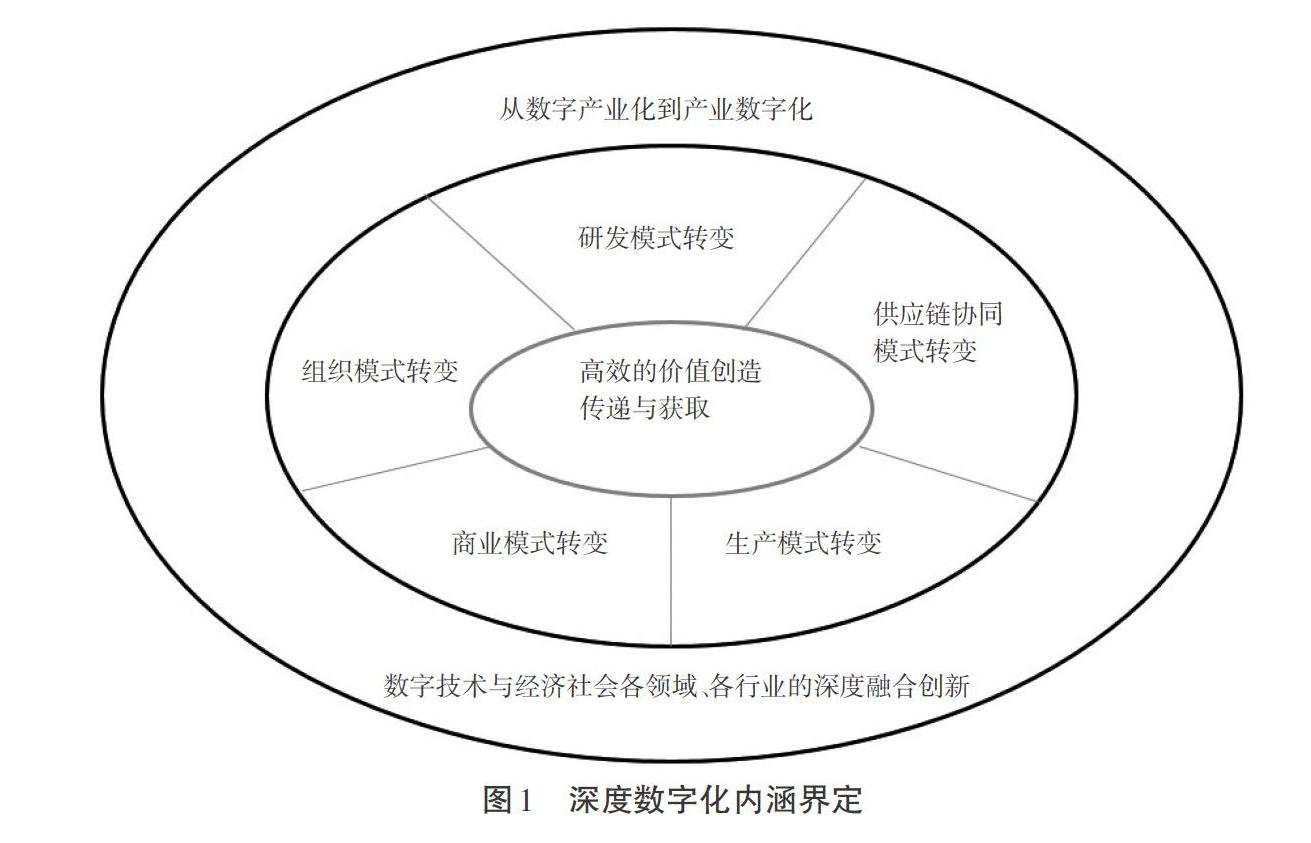

数字经济已成为全球范围内制造业转型升级的重要驱动力,也是我国“十四五”时期提升制造业核心竞争力、实现经济高质量发展的必由之路。我国的数字经济从互联网平台、移动互联应用、信息技术为主导的“数字产业化”阶段,发展到人工智能、大数据等科技推动实体产业深度转型升级的“产业数字化”新阶段。本研究将深度数字化界定为“利用数字技术,通过构建数据的采集、存储、传输、处理、应用和反馈的闭环,打通不同层级与不同行业间的数据壁垒,创造新产业、新业态、新商业模式,实现数字技术与经济社会各领域、各行业的深度融合创新”。

深度数字化的贡献主要包括数字技术引发的效率和产出的提升,以及由深度数字化背景下的新商业模式带来的业务拓展与产出增加。通过将工业互联网、大数据、云计算、人工智能、物联网等数字技术与制造业生产运行相结合,打通不同模块与行业间的数据壁垒,改变产业原有的创新模式、供应链协同模式、管理模式、组织结构与商业模式,实现更高效的价值创造、传递与获取。

2 深度数字化背景下制造业创新生态相关研究综述

加快推进互联网、大数据、人工智能与以制造业为代表的实体经济深度融合,以智能制造为主攻方向推动制造业技术变革和优化升级,推动制造业产业模式和企业形态根本性转变已成为国家发展的重要议题[1]。制造业数字化转型与制造企业创新生态培育正成为学术研究的热点[2-3]。在制造业数字化转型相关研究中,吕铁(2019)认为应加快推进企业智能制造、行业平台赋能和园区生态构建,积极务实地推动传统产业的数字化转型[4]。Fisk(2008)认为加强基础设施建设、发挥核心企业与集成平台转型引领作用对于制造业数字化转型具有关键作用[5]。基于5G通信网络、云计算中心、工业互联网平台等信息基础设施的建设布局,以数据信息及其传送为先进生产力表征的数字经济,会对产业链上的资源配置方式、分工组织机理与价值分配形态带来巨大冲击,驱使制造企业的生产组织管理、合作分工逻辑与产业链价值地位发生变革,进而推动制造业产业链发生重构[6-7]。

在制造企业创新生态相关研究中,李万等(2014)认为创新生态是创新群落之间及创新群落与创新环境之间,通过物质流、能量流、信息流的联结传导,形成共生竞合、动态演化的开放复杂系统[8]。创新生态系统具有多样性共生、自组织演化和开放式协同的特征[9]。Adner(2006)发现创新生态系统是主体及周围组织之间的一种合作性安排[10]。Jucevi-ius提出如何将复杂性理论应用于创新生态系统的发展。他认为创新生态系统可以被理解为一个智能系统,通过复杂自适应系统的特征来解释,并结合自上而下和自下而上的方法来发展创新生态系统[11]。随着主体与环境互动的增强,企业应更加开放地与相关组织组成一个整体,与生态系统实现共生演化[12-13]。曹正勇等(2018)认为应将工业互联网的建设放在生态培育的关键位置,围绕产品需求信息、研发设计、物流运输、生产消费等全过程,工业互联网形成了以智能化应用集成平台为核心的工业生产制造和服务体系[14]。汤临佳(2019)系统梳理了制造业创新生态系统的功能要素,从创新能力、服务能力、支持能力和发展能力四個方面构建了智能制造创新生态系统功能的评价体系[15]。杜晶晶等(2020)在对隐形冠军企业成长的外部环境研究中认为,应从创新生态系统构成要素出发,激发隐形冠军企业创新潜能,促进创新要素高效流动[16]。

目前,以往对于数字化背景下制造业创新生态的相关研究,主要聚焦于顶层战略设计与组织管理等方面[4,7]。对于制造企业创新生态的研究主要聚焦于创新生态的功能要素[15-16]。然而,深度数字化背景下,制造业创新主体与群落交互的模式、深度、广度、频率都发生了巨大变化。现有大部分研究并没有充分考虑将数据作为核心生产要素后创新生态面临的新特征与新挑战,特别是在当前我国工业设备设施数字化和网络化基础相对薄弱、中小微企业在数字化转型动力不足的背景下,对于制造企业数字化转型模式与创新生态发展机制的相关研究亟须进一步深入探讨。

4.2.1 以“虚拟工厂”平台打破企业之间的边界,重新定义工业生产关系与组织方式。制造企业数字化转型促进制造能力、技术、资金、人才的流动共享。例如,已经开始有企业利用平台连接各类工厂企业,按照订单需求的不同,灵活便捷地在平台中组织形成“虚拟工厂”,并将订单按照“虚拟工厂”内部各个主体的实际能力进行分配和管理,实现制造技術与生产能力的共享协同。内蒙古通过数控机床设备数字化改造,搭建设备智能互联网络,推动网络企业进行协同设计、承接网络订单,建立开放共享的协同设计制造平台。

4.2.2 以云制造切入,推动中小微企业协同制造与智能制造。针对我国中小微企业数字化进程较为缓慢的现状,需要同时提升智能制造与运营能力,推动企业向云制造、协同智能制造转型。例如,航天云网通过搭建工业领域公共云平台,打造云制造产业集群生态,整合优化分散在全国各个角落市场主体的资源配置与业务流程,支撑制造业中小微企业生产方式转变,推进企业组织结构和企业制度变革。到2018年,航天云网云端注册用户近170万名,注册用户85%以上属于小微企业,发布协作与采购需求近15万条,金额4 200余亿元,有近90万台设备介入航天云平台,近20万台设备在线,140万个数据采集点。如果企业利用云端协作方式增加业务量,将设备开工率从50%左右提升到85%左右,可增收近30%。

4.2.3 开放平台能力,赋能工业APP开发者社区。制造业数字化转型颠覆了传统的工业软件研发体系。华为打造云端开发环境,构建开发者社区,引入低代码开发技术,吸引大量专业技术服务商和第三方开发者基于平台进行工业APP创新,以往需要大量投入且研发周期长达数年的工业软件研发方式正在向低成本、低门槛的平台应用创新生态转变。DevOps与低代码提升开发效率,降低开发门槛,新兴平台架构和应用开发技术推动工业APP交付更快、应用更广。华为Fusion Plant工业互联网平台运用自动化代码检查工具对代码缺陷进行准确检测和分析,提升开发者社区产品质量分析、供应链管理、生产能耗预测等应用的开发效率。树根互联建立“根云”开发者平台,提供统一开发框架、行业业务组件服务、OpenAPI、SDK、基础资源环境、DevOps和运营管理能力,赋能生态合作伙伴和工业企业快速进行工业应用的开发部署、运维和运营。

4.3 制造业商业模式与服务方式数字化转型研究

深度数字化背景下的产业创新生态需要打通信息流、业务流、资金流,实现创新链与产业链的融合。信息流为跨企业、跨产业链环节的网络化协同提供了基础;业务流中基于云功能的按需订阅,围绕供应链的制造业管理服务化延伸,推动了原有产业运营服务方式的变革。基于数据的采集、传递与运用进一步支撑了数据与保险、信贷、租赁等金融模式的融合创新。

云计算、边缘计算等技术与制造业的深度融合驱动了商业模式的转变。用友、金蝶等工业软件企业均在产品云化的基础上加快推动订阅服务,既降低客户成本又实现了持续服务营收;树根、天正等装备及自动化企业则通过采集分析设备运行数据,联合金融公司推出各类融资、保险等金融商业服务。

4.3.1 以“信息流”促进资源的协同共享。以工业互联网平台为依托,支持中小企业推动设备数字化改造,将业务系统向云端迁移,加强企业内部、上下游企业之间、跨领域生产设备与信息系统的互联互通,促进数据资源协同与共享,支持企业借助工业互联网平台转型升级。信息流动支撑了工业产业领域的“虚拟工厂模式”,已经开始有企业利用平台连接各类工厂企业,按照订单需求的不同,灵活方便地在平台中组织形成“虚拟工厂”,将中小企业制造工厂闲置的制造资源整合起来,实现制造能力的外包,合理地调度和分配生产能力,实现制造技术与生产能力的共享协同,正在重塑我国制造业价值创造新生态。例如,阿里巴巴旗下的淘工厂是一个连接淘宝卖家与工厂的工业互联网平台,通过打通线上零售端和线下生产端的数据,实现订单的精准匹配。

4.3.2 以“业务流”支撑制造业运营服务化延伸。深度数字化背景下,平台企业围绕供应链形成全场景的一体化、专业化、精细化服务能力。基于工业互联网等深度数字化平台的预测性维护能够有机融合设备构造、维护技巧、数据技术,形成针对每台设备自身进行的“个性化”维护。依托平台沉淀的行业专业知识,赋能工业知识创新与应用。平台基于实时采集设备有效开工率构建的“工程机械指数”,帮助工业设备企业判断市场弹性,预测销售计划,为政府部门掌握固定资产投资和经济运行景气情况提供决策参考。基于云计算应用生态的功能订阅模式成为业务流盈利的重要模式:一方面,工业软件服务与IT资源已普遍采用订阅服务模式;另一方面,围绕资产运维、能耗优化领域的托管服务正在成为工业领域新的订阅方式。

4.3.3 以“资金流”支撑产融结合新模式。供应链金融、融资租赁等产融合作创新服务,推动了工业向其他领域延伸、拓展、融合。物流、金融、大数据和人工智能等生产性服务的在线集聚,培育出在线物流、在线支付和在线供应链金融等新业态,形成协同创新的平台发展新生态。主要表现在以下几个方面:一是数据+保险模式。如平安银行基于平台获取和集成工业排污企业的生产、经营、排污、信用等数据,利用AI与大数据技术进行环境监管风险分析,实现环责险有效投放。二是数据+信贷模式。如海尔依托COSMOPlat平台为中小企业提供融资借贷、供应链金融服务。三是数据+租赁模式。徐工基于汉云平台的大量设备管理能力,探索经营租赁模式,融资租赁率超过80%。中科云谷基于平台对设备租赁进行全过程管理,实现租赁汇款管理等功能。

5 我国制造业数字化创新生态发展的机制与路径

第一,技术驱动机制,建立自主可控的智能制造核心软硬件产业生态。我国在IaaS层和SaaS层的平台布局上具有一定竞争优势,在边缘层和PaaS层弱于美国和德国。美国主要采取将核心经验知识沉淀在工业模型与服务模块的发展路径。在当前中美竞争从贸易摩擦向科技与产业竞争演变的背景下,亟须构建从计算底层架构、IT基础设施、行业应用及管理服务的新计算产业生态,提升我国关键产业的安全自主可控能力。依托完善的开发者和产业人才体系,通过产业联盟、开源社区、行业标准组织完善产业链,赋能产业级应用。以构建开放、合作、共赢的基础软件生态为牵引,拉动产业链上下游厂商高效协同。例如,加强对于自主开发处理器底层架构构建的IT基础设施、行业应用及管理服务的创新生态培育的支撑力度,培育操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务等各环节关键技术与行业应用能力。

第二,平台主导机制,以开源模式推动工业数字化平台建设。我国工业APP开源社区建设尚处于空白,开发者规模和能力与国外相比差距显著,严重制约了工业APP的发展,工业APP开发能力亟须提升。由于技术和产业支撑能力不足,工业APP质量和安全保障技术能力有待加强,面向工业APP可用性、可靠性、安全性等的测試评估、分析处置服务能力较弱。工业互联网平台要构建完整的生态并保持持续创新的活力,需要坚持开源的框架,引导龙头企业和技术服务提供商加强开源社区、开放技术平台的建设,基于开源框架吸引大量应用开发者,培育海量工业APP。在研发和推广应用政策上,重点向开源软件、产品和服务倾斜。加强包括工业设备协议、通信协议的标准开放和兼容等。支持产业联盟组织平台企业、技术服务企业、研究机构等联合开展标准研制、试验验证和标准推广。

第三,数据推动机制,推动数据要素的开放与共享。我国工业大数据资源极为丰富,然而数据要素市场尚处于起步阶段,数据确权、开放、流通、交易、市场监管以及纠纷解决等环节相关制度尚不完善。因数据权属界定不清、规则不明、难以定价等基础性问题没有得到解决,跨企业、跨行业的数据共享流通难以开展。亟须健全工业数据交易、共享制度,从法律层面对工业数据资源的产权属性予以界定,完善数据价值评估,建立健全工业数据资源交易机制和定价机制,探索成立全国性工业数据交易中心。通过加强应用价值挖掘,拓展数据开发利用规模,强化数据确权定价、准入监管、公平竞争、跨境流通、风险防范等方面制度建设,营造健康可持续的数据市场环境。整合区块链等新技术,搭建全社会数据授权存证、数据溯源和数据完整性检测平台。以价值推动数据共享共用,以平台应用促进数据的价值转化,实现产品、服务、数据、资金的高效流通,提升工业互联网整合效益和协同优势。

参考文献:

[1] 新华社.习近平出席中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会开幕会并发表重要讲话[EB/OL].(2018-05-28)[2020-05-12].http://www.gov.cn /xinwen /2018-05 /28 /content_5294268.htm,2018-05-28.

[2] 刘志彪.“一带一路”倡议下全球价值链重构与中国制造业振兴[J].中国工业经济,2017(6):35-41.

[3] 章立东.“中国制造2025”背景下制造业转型升级的路径研究[J].江西社会科学,2016,36(4):43-47.

[4] 吕铁.传统产业数字化转型的趋向与路径[J].人民论坛·学术前沿,2019(18):13-19.

[5] FISK D. What are the Risk-related Barriers to,and Opportunities for,I nnovation from a business Perspective in the UK,in the Context of Energy Management in the Built Environment?[J].Energy Policy, 2008, 36(12) : 4615 -4617.

[6] 张越,余江.新一代信息技术产业发展模式转变的演进机理:以中国蜂窝移动通信产业为例[J].科学学研究,2016,34(12):1807-1816.

[7] 李春发,李冬冬,周驰.数字经济驱动制造业转型升级的作用机理:基于产业链视角的分析[J].商业研究,2020(2):73-82.

[8] 李万,常静,王敏杰.创新3.0与创新生态系统[J].科学学研究,2014,32(12):1761-1770.

[9] 梅亮,陈劲,刘洋.创新生态系统:源起、知识演进和理论框架[J].科学学研究,2014(12):13-22.

[10] ADNER R. Match Your Innovation Strategy to Your Innovation ecosystem[J]. Harvard business review, 2006, 84(4): 98.

[11] JUCEVI-IUS G, GRUMADAIT K. Smart Development of Innovation Ecosystem[J]. Procedia-social and Behavioral Sciences, 2014, 156: 125-129.

[12] 胡斌,李旭芳.复杂多变环境下企业生态系统的动态演化及运作研究[J].上海:同济大学出版社,2013.

[13] 余江,孟庆时,张越,等.数字创新:创新研究新视角的探索及启示[J].科学学研究,2017,35(7):1103-1111.

[14] 曹正勇.数字经济背景下促进我国工业高质量发展的新制造模式研究[J].理论探讨,2018(2):99-104.

[15] 汤临佳,郑伟伟,池仁勇.智能制造创新生态系统的功能评价体系及治理机制[J].科研管理,2019,40(7):97-105.

[16] 杜晶晶,胡登峰.制造业“隐形冠军”培育与区域创新生态系统构建[J].中国高校社会科学,2020(1):54-61,157.

[17] WALLNER T, MENRAD M. Extending the Innovation Ecosystem Framework[C]. Proceedings of XXII ISPIM Conference, 2011.

[18] NOLFI S. Behavior as a Complex Adaptive System: on the Role of Self-organization in the Development of Individual and Collective Behavior[J]. Complexes, 2005, 2 (3): 195-203.

Research on the Mode of Digital Transformation and the Mechanism of Innovative Ecological Development in Manufacturing Industry

Zhang Yue1, Liu Xuan2, Wen Yating1,3, Yu Jiang1,3

(1. Institute of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190;

2. National Academy of Innovation Strategy, Beijing 100038;

3. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049)

Abstract: Under the background of deep digitization, the mode, depth, breadth and frequency of the interaction between the innovation subjects and the community in the manufacturing industry have undergone great changes. It is urgent to make an in-depth analysis of the mode of digital transformation and innovative ecological development mechanism of manufacturing enterprises supported by data production factors. Based on the in-depth interaction between the digital infrastructure layer, platform layer and software service layer of manufacturing enterprises, this study built a research framework of ecological development mechanism for the digital innovation in manufacturing industry around the manufacturing innovation chain. In-depth analysis of the "technology-driven mechanism", "platform-led mechanism" and "data-driven mechanism" of the digital innovation development in the manufacturing industry was carried our. It further studied the digital research & development design, manufacturing management, business and service mode transformation of China's manufacturing industry. It was found that in terms of the research & development design mode, interactive innovation and mass customization should be carried out with user demand as the core, and a multi-lateral interactive integrated innovation mode of "industry-university-research fund" should be established. In terms of the manufacturing management mode, the "virtual factory" platform was promoted to break the boundary between enterprises, to redefine the industrial production relations and organization modes, and promote collaborative manufacturing and intelligent manufacturing of small, medium and micro enterprises through cloud manufacturing. In terms of the business and service modes, information flow, business flow and capital flow should be promoted to realize the deep integration of innovation chain and industrial chain. Relevant research findings have strong reference significance for the establishment of independent and controllable core hardware and software industry innovation ecology in the digital field of China's manufacturing industry.

Key words: manufacturing digitalization; transformation mode; innovation ecology; development mechanism