调脊通督针法联合腕踝针治疗腰椎间盘突出症临床研究

黄 海,林 霞

(海口市第四人民医院,海南 海口 571100)

腰椎间盘突出症是骨科的一种常见多发疾病,常见临床表现主要有腰部或腰骶部以及下肢放射性疼痛、活动受到限制等,是造成病人发生肢体功能障碍、劳动力减退的常见原因,严重影响患者生活质量[1-2]。目前临床上常通过手术、保守治疗等手段进行治疗腰椎间盘突出症, 手术的治疗范围小,容易出现创伤;保守治疗包括物理牵引治疗、中医理疗、自我功能锻炼等,安全性较高,并且有效[3]。腰椎间盘突出症在中医上属于“痹证”“腰痛”等范畴,主要病因为“肾虚”,内因为气血运行不畅,外因为风寒湿热等邪气而引发腰痛[4]。针灸治疗能够提高痛阈值,抑制炎症反应,改善腰部局部微循环,有助于缓解临床症状[5]。本研究探讨调脊通督针法联合腕踝针治疗腰椎间盘突出症的疗效及对VAS和JOA评分的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取80例于2017年10月—2019年10月在我院治疗的腰椎间盘突出症患者,其中男性、女性比例为49∶31,年龄31~72岁,平均年龄(49.74±5.82)岁,病程为1~12个月,平均病程(6.57±1.85)个月,病变节段:39 例L5/S1,32例L4/5,9例其他节段。采用随机分配原则分为两组,其中对照组40例患者中男性、女性比例为25∶15,年龄31~70岁,平均年龄(49.68±5.79)岁,病程1~12个月,平均病程(6.61±1.87)个月,病变节段:20 例L5/S1,16例L4/5,4例其他节段。治疗组40例患者中男性、女性比例为24∶16,年龄32~72岁,平均年龄(49.80±5.85)岁,病程1~12个月,平均病程(6.53±1.83)个月,病变节段:19 例L5/S1,16例L4/5,5例其他节段。两组患者一般资料具有可比性(P>0.05)。

1.2 诊断标准、纳入标准和排除标准

1.2.1 诊断标准

1.2.1.1 西医诊断标准 符合关于《腰椎间盘突出症》的诊断标准[6]:①直腿抬高加强试验结果呈阳性;②生理前凸消失,腰椎发生侧弯;③受累神经支配区域出现过敏或感觉迟钝或出现肌肉萎缩;④腰痛并且一侧伴有坐骨神经痛;⑤X 线片检查结果为椎缘增生、椎间隙变窄等。

1.2.1.2 中医辨证标准 符合《中医病证诊断疗效标准》[7]中的诊断标准,中医辨证为寒凝血瘀证,症候表现为腿膝乏力、腰酸痛,在活动之后缓解;腰腿冷痛重者,静卧痛不减,转侧不利,受寒、阴雨后加重且肢体发凉;脉弦紧或涩,舌质暗紫,或出现瘀斑。

1.2.2 纳入标准 患者符合腰椎间盘突出症的诊断标准,中医辨证为寒凝血瘀证;患者年龄30~72岁;伴有麻木、疼痛等坐骨神经痛症状;患者出现间歇性跛行、持续性腰痛等;患者家属均签署知情同意书。

1.2.3 排除标准 患有椎管狭窄或腰椎滑脱者;合并重要脏器发生器质性病变患者;中央型、巨大型等椎间盘突出,需进行手术者;伴有严重心脑血管疾病、精神疾病患者;伴有腰部外伤史或出现严重骨质疏松者;针灸严重不适或拒绝接受针灸治疗者。

1.3 治疗方法

1.3.1 对照组 患者入院后实施腕踝针疗法[8],保持患者处于坐位,取穴:腕踝针下4、下5、下6穴,保持全身放松,采用华佗牌毫针(0.30 mm×50 mm)针刺,毫针针体与皮肤呈15°快速刺透皮肤表皮,然后沿纵行直线向上浅表缓慢地刺入,进针深度为40 mm,以没有出现疼痛感或酸麻重胀感为佳,留针时间为5~6 h,叮嘱患者在家中自行取针,每周休息1 d,患者持续治疗4周。

1.3.2 治疗组 患者在实施腕踝针疗法基础上进行调脊通督针法治疗,取穴:夹脊穴、大肠俞、腰阳关、肾俞、阿是穴、命门、督脉。操作方法:让患者取仰卧位,常规消毒针刺部位,利用华佗牌针灸针(0.35 mm×60 mm)针刺,夹脊穴进针深度约为30~50 mm,大肠俞、腰阳关、肾俞、阿是穴、命门、督脉进针深度约25~40 mm,利用提插捻转平补平泻法,得气后留针30 min,1次/d,6次/周,均持续治疗4周。

1.4 观察指标

1.4.1 临床疗效 治愈:患者在治疗后腰腿痛消失,并且直腿抬高试验70°,能够恢复正常工作;好转:患者在治疗后腰腿痛明显缓解,同时腰部活动功能有效改善;无效:患者在治疗后临床症状并未改善[9]。总有效率=治愈率+好转率。

1.4.2 评价标准

1.4.2.1 VAS(视觉模拟评分法)评分 两组患者治疗前后采用VAS评分评价患者腰痛疼痛度,0分表示无疼痛,10分表示疼痛度最大,评分越高代表患者疼痛度越高[10]。

1.4.2.2 JOA评分(腰椎疾患综合评分) 两组患者治疗前后采用JOA评分评定患者人体功能性障碍,该量表包括日常生活受限度 (包括膀胱功能、弯腰、卧位转身等)、主观症状(包括步行能力、是否伴有腿痛、腰痛发生频率等)、临床体征(包括肌力、感觉障碍程度、直腿抬高试验等),该量表最高分为29分,评分<10分为差;评分10~15分为中度;评分16~24分为良好;评分25~29分为优,评分越高代表患者机体功能性越好[11]。

1.4.2.3 Oswestry功能障碍指数问卷表(ODI)评分 治疗前后采用ODI评分量表对两组患者的腰椎病情进行评估,该量表包括疼痛程度、生活自理能力、提物、行走、坐、站立、睡眠、性生活、社会活动以及旅行,各项评分为0~5分,最高分为50分,评分越高代表患者病情越严重[12]。

1.4.2.4 血清炎性因子水平 两组患者治疗前后采用酶联免疫吸附法测定血清白细胞介素-6(IL-6)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)和白细胞介素-1β(IL-1β)水平。

1.4.2.5 安全性 比较两组患者治疗过程中目眩、头晕、恶心、心慌、局部红肿等不良反应发生情况。

1.5 统计学方法

所有数据均采用SPSS19.0软件处理。VAS评分、JOA评分和ODI评分及血清IL-6、IL-1β和TNF-α水平等计量数据采用配对资料t检验,临床疗效等计数资料进行卡方检验,当P<0.05时,表示进行比较的两者之间存在显著性差异。

2 结果

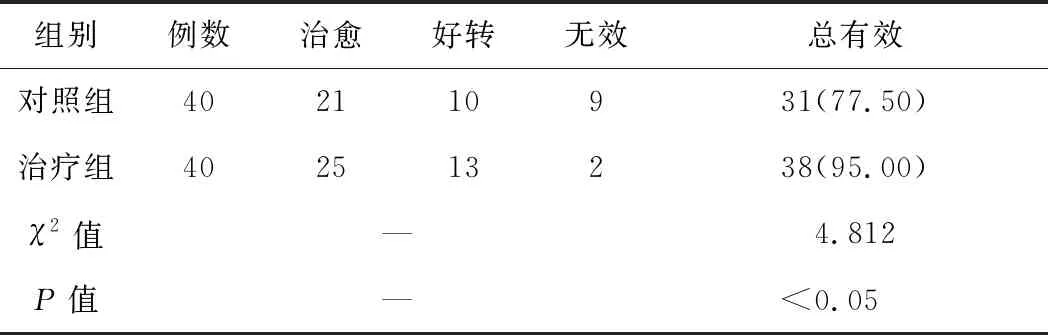

2.1 两组临床疗效比较

经过治疗后,对照组总有效率为(77.50%),治疗组总有效率为(95.00%),治疗组总有效率较高(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者临床疗效比较 [例(%)]

2.2 两组患者VAS评分、JOA评分和ODI评分对比

两组患者治疗前VAS评分、JOA评分和ODI评分差异无统计学意义(P>0.05);治疗后两组患者VAS评分和ODI评分明显降低,JOA评分明显升高(P<0.05);且治疗组改善较多(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者VAS评分、JOA评分和ODI评分比较

2.3 两组患者精细运动功能评分比较

两组患者治疗前IL-6、IL-1β和TNF-α水平差异无统计学意义(P>0.05);两组患者治疗后IL-6、IL-1β和TNF-α水平明显降低(P<0.05);且治疗组降低较多(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者IL-6、IL-1β和TNF-α水平比较

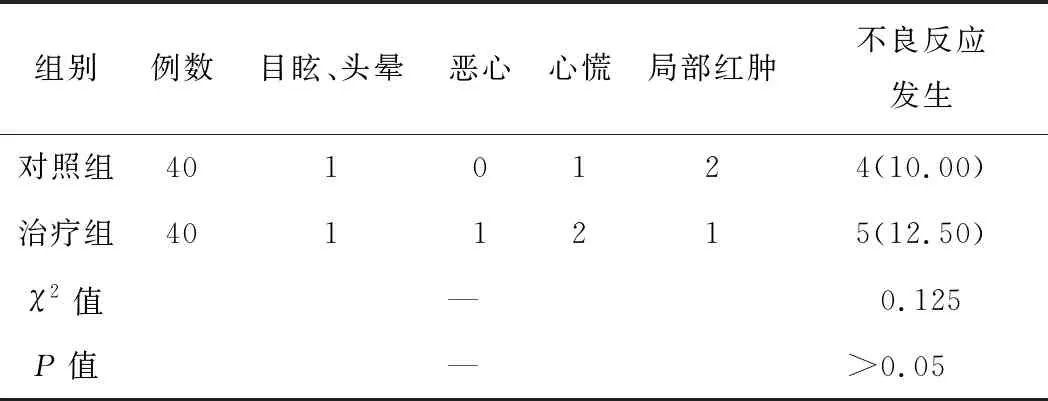

2.4 两组安全性比较

经过治疗后,对照组不良反应发生率为10.00%,治疗组不良反应发生率为12.50%,两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 两组患者不良反应发生率比较 [例(%)]

3 讨论

腰椎间盘突出症大多是因腰椎间盘各个位置发生不同程度的退行性改变,在外界突然负重等外力作用下,造成椎间盘的纤维环发生破裂,进而导致相邻的脊神经根接受刺激,引发充血、水肿及粘连等组织变性,引起病人腰部疼痛、下肢麻木等症状[13]。患者治疗期间容易出现反复,迁延难愈,极大地影响了患者的日常生活和工作。中医学认为腰椎间盘突出症的病因系肝肾亏虚、气血不足等导致的“不荣则痛”;或跌仆闪挫损伤、外感风寒湿邪等引起经脉痹阻、气滞血瘀导致的“不通则痛”[14]。本研究对照组给予腕踝针疗法,取穴为下4、下5、下6穴,针刺以上穴位能够调整修复相对应的腰腿部功能活动。下4、5、6穴分布于足三阳经,表明是各经相对应的皮部,下6区是足太阳经皮部,属于足太阳经脉,腰部为足太阳经脉所过之处,所以针刺下6区具有疏通瘀阻的功效;下4区是足阳明经皮部,下5区是足少阳经皮部,足太阳经及经筋均与足少阳经(经筋)、足阳明经(经筋)相通,所以二者的皮部也与足太阳经脉分布的区域密切相通;腕踝针的主要刺激部位是皮下的浅表层,通过刺激皮部能够激发十二皮部经气,腕踝针能够通过刺激皮部从而调整相应脏腑和经络的功能,有助于气血运行通畅,起到“通则不痛”的作用[15]。腰椎间盘突出症的发生与督脉联系密切,督脉总督诸阳,是“阳脉之海”,足太阳经“挟脊”,督脉“挟脊”“贯脊”,诸阳之气均聚集于督脉,《素问·生气通天论》中云:“阳气者,精则养神,柔则养筋。”因此督脉具有濡养脏腑筋骨、转输精髓和运行气血的功效[16]。调脊通督针法可以在常规针灸基础上,强调选穴的“督主诸阳之气”,同时联合齐刺法治疗痛症的经验,将夹脊穴配合督脉点,来治疗腰椎间盘突出症[17]。夹脊穴作为督脉之络和膀胱经联通的重要部位,该部位容易出现腰椎间盘突出症,因此针刺夹脊穴能够同时调控督脉经气和足太阳经经气的运行,帮助局部组织的血液循环,改善肌肉营养代谢和力学状态,调控细胞凋亡,发挥缓解炎性水肿等作用[18]。督脉位于机体后正中线,贯穿脊柱,可以联络脏腑属肾,进而影响脏腑、脊柱的功能,利用针刺督脉点可以推动全身的气血运行,充实髓海,濡养筋骨。督脉点配合夹脊穴,既符合“腧穴所在,主治所在”,亦符合“经脉所过,主治所及”,从而将脏腑、气血、局部和整体有机地联合起来,达到治标又治本的作用。调脊通督针法用于治疗腰椎间盘突出症,主要运用了其调节脊柱平衡的作用,疏通了督脉气血,改善局部软组织的变性、挛缩,减轻无菌性炎症反应,缓解神经根牵张力,有助于疾病的快速恢复[19]。

本研究治疗后治疗组总有效率较高(P<0.05),提示联用调脊通督针法能够提高治疗效果;两组患者治疗前VAS评分、JOA评分和ODI评分差异无统计学意义(P>0.05);治疗后两组患者VAS评分和ODI评分明显降低,JOA评分明显升高(P<0.05);且治疗组改善较多(P<0.05),提示联用调脊通督针法能够缓解患者腰部疼痛度,提高日常生活能力;腰椎间盘损伤能够通过刺激机体释放IL-6、IL-1β和TNF-α等炎性因子,从而诱发和促进炎症反应,导致腰部疼痛的产生[20]。本研究两组患者治疗前IL-6、IL-1β和TNF-α水平差异无统计学意义(P>0.05);两组患者治疗后IL-6、IL-1β和TNF-α水平明显降低(P<0.05);且治疗组降低较多(P<0.05),提示联用调脊通督针法能够减轻无菌性炎症反应,有助于患者预后。

综上所述,采用调脊通督针法联合腕踝针治疗腰椎间盘突出症具有较好的治疗效果,能够改善VAS和JOA评分,值得在临床上推广应用。