“共振”现象的创新教学设计

卢 政 李德安

(华南师范大学物理与电信工程学院 广东 广州 510006 )

1 引言

物理学中,振动系统在连续的周期性外力作用下发生的振动,将其称之为受迫振动.通过实验研究发现,对于发生受迫振动的系统,在阻尼一定的情况下,驱动力的频率与系统的固有频率相等或相近时,系统受迫振动会达到最强烈的状态,这种现象称为共振.共振可以分为位移共振和速度共振两种类型[1].由于阻尼的存在,当驱动力的频率略小于系统的固有频率时,系统的振幅会获得最大值,此时系统发生位移共振;当驱动力的频率等于系统的固有频率,系统振动每周期内的速度幅会达到最大值,即发生速度共振[2].

若系统做受迫振动时的阻尼极小,可将速度共振与位移共振发生的条件近似等同.而为了满足教学需要,简化教学过程,高中阶段的物理教学所涉及的共振,实际上指的位移共振.共振的条件近似为驱动力频率等于系统的固有频率.《普通高中物理课程标准(2017年版)》中明确要求:通过实验,了解共振的条件及其应用[3].但由于受到篇幅和课时的限制,高中物理教材关于共振实验现象的描述及共振的应用举例并不是特别丰富.为了加深学生对共振的现象、原理及特点的认识,提高学生的学习兴趣及求知欲望,笔者从新人教版共振内容教学出发,提供较为创新的教学思路及实验设计:借助自制教具,引导学生探究驱动力频率与受迫振动振幅的关系,理解共振产生的条件.同时从家用电器及桥梁建筑出发,探讨共振的现实应用及危害的规避方法,以求体现物理与科学、技术、社会、环境之间的融合,提高学生的物理学科核心素养.

2 共振现象的教学创新

2.1 情境导入 引发猜想

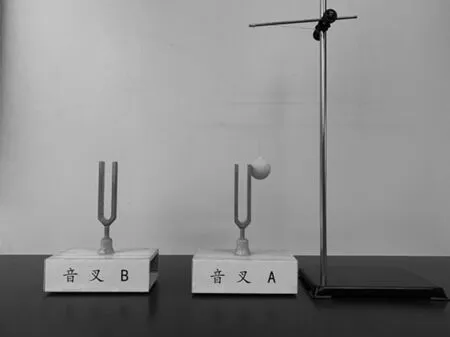

声学中的共振称为“共鸣”, 它指的是物体因共振而发声的现象.图1中呈现了一对共振音叉,音叉的固有频率均为440 Hz.当用橡胶锤横向用力敲击音叉B的顶部后,音叉B近似于在不受外力的作用下发生固有振动,从而产生频率为440 Hz的声波.

图1 共振音叉

由于两个音叉之间的共鸣箱开口端相对,音叉B振动产生的声波经空气传送到音叉A底端的共鸣箱当中,使音叉A发生受迫振动.此时驱动力频率等于音叉的固有频率,音叉A发生共振,振动幅度达到最大值.同时也可观测到原本紧贴其右端的轻质小球发生剧烈的跳动.如图2所示,若在音叉B的顶部拴上一个铁环,从而改变其固有频率,再次敲击后所产生声波的频率不再是440 Hz.声波经空气传送到音叉A底下的共鸣箱中,由于无法满足共振的条件,音叉A做受迫振动的振幅极小,紧贴其右端的轻质小球也不会发生剧烈的跳动.

图2 套上铁环的音叉B

在传统的教学中,共振音叉往往是在当学生了解到共振的条件后,用于验证共振条件的正确性,加深学生的认识.为了加强对学生的科学探究能力及质疑精神的培养,笔者提供以下创新的教学思路:在课堂引入环节,教师可利用彼此有一定距离的共振音叉进行实验,使小球剧烈跳动,从而对学生产生极大的视觉冲击,激发学生心中的疑惑及内在学习动力,顺利开展课堂教学.而后,运用控制变量的思想,教师给音叉B套上铁环,其他条件不变,重复实验,小球并不会发生跳动.观察细致的学生会发现,被敲击的音叉B套上铁环后其音调发生了明显的变化,带领学生共同回顾初中的声学知识,可以得知音调与频率有关,即意味着铁环改变了音叉B的固有频率.结合先前所学的内容,容易分析得到,音叉A是在音叉B所产生的声波驱动下发生受迫振动.综合前后两次实验的现象,引导学生提出问题:受迫振动的振幅是否与驱动力频率存在某种关系?从而顺利过渡到后续的教学环节.该教学新思路结合了共振音叉的视觉、听觉效应,提高演示实验效果的同时,也充分培养学生的观察能力和探究意识,懂得在观察和实验中发现问题,提出合理的猜想和假设.

2.2 定性探究 总结规律

高中阶段物理学习的共振主要是力学中的共振现象.通过研究人教版高中物理选择性必修1可以得知,教材中研究受迫振动规律的实验装置如图3所示.

图3 选择性必修1受迫振动装置

以往的教学设计中,教师运用该装置中的电动机与偏心轮使两个弹簧振子分别发生受迫振动,通过改变电动机的转速调整驱动力频率,从而研究驱动力频率与弹簧振子受迫振动振幅的关系.笔者运用该装置进行实验后发现,当改变电动机的转速,使其转动频率接近弹簧振子的固有频率时,弹簧振子发生共振.由于振动幅度过大,弹簧振子容易出现左右剧烈的振动[4],影响实验效果.此外,演示实验作为以教师为主要操作者的表演示范性实验,要求仪器尺寸足够大,从而保证现象明显,更提倡随手取材、自制简易教具进行演示实验[5].该装置中的弹簧振子体积较小,难以满足使全班学生清晰观察到振幅变化的实验目的,而且装置制作困难,没有太多的实验拓展空间.因此,笔者从该实验的基本原理出发,为满足教学需要,培养学生的观察能力、科学推理能力及科学探究意识,重新设计了实验装置,自主制作了受迫振动演示器,如图4所示.

图4 自制受迫振动演示器

自制的受迫振动演示器的主要部件包括:学生电源、电动机、细绳、光滑导轨、木质背景板、小车和弹簧组成的振动系统.利用学生电源为电动机通电,使其转动杆发生转动,经由细绳带动小车和弹簧组成的振动系统发生受迫振动.随着电压增大,电动机转速不断升高,小车左右振动的幅度呈先增大后减小的变化规律.结合前人研究经验,带领学生绘制驱动力频率与受迫振动振幅的定性关系图.当电源电压约为8.0 V,此时驱动力频率约等于振动系统的固有频率,小车左右振动的幅度达到最大值,发生共振.教师可结合实验现象,通过问题式引导,激发学生关于共振产生条件的疑惑,从而顺利过渡到后续教学环节.该实验设计的创新在于笔者在小车的中部固定一根长金属杆,增大小车质量,防止其发生共振时脱轨.此外在轨道背面增加木质背景板,绘制振幅大小参考刻度,保证学生都能清晰观测在不同驱动力频率下,小车振幅变化的效果,培养学生对物理现象的观察能力.该实验装置取材方便、制作简易,效果明显而直观,能更好地满足共振教学的需要.该装置不仅适用于课堂上,教师依据教材及课标要求,开展基本的受迫振动演示实验.此外通过在小车上增添砝码以改变其固有频率,进行拓展性的定量实验探究,研究不同振动系统发生共振的驱动力频率与其质量之间的关系,从定性到定量进行探究的过程,体现循序渐进的教学原则[6],有效发展学生科学推理、形成结论的能力,增强学生的科学探究意识和实验操作技能水平.

2.3 科学推理 定量验证

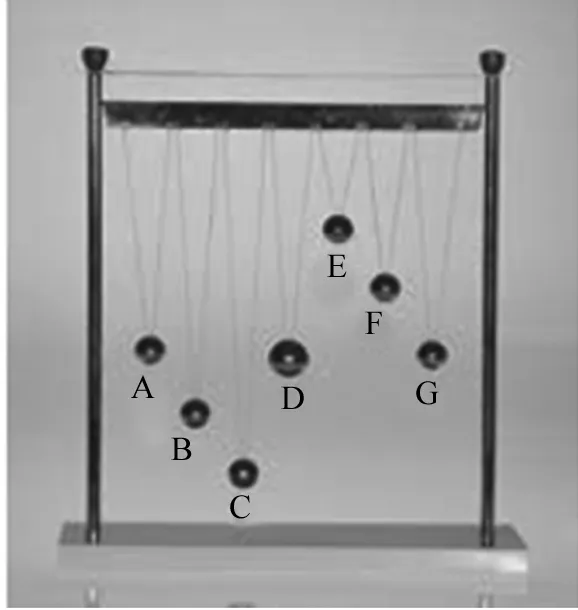

错综复杂的物理世界存在种种完美的对称形式[7],物理学中含有丰富的美育素材.图5呈现了教材中为研究共振现象产生条件所设计的共振摆.通常情况下,教师会使D摆偏离平衡位置后释放,使其通过横梁对其他几个摆施加周期性的驱动力,引导学生观察各摆的振幅,从而得到产生共振的条件.该装置的不足之处在于只能通过D摆演示共振现象、验证共振产生的条件,仅仅凭靠一次实验便得出结论缺乏一定的科学性.为了弥补该不足,在满足基本教学需要的同时提高学生的美感体验,笔者对共振摆进行了改良和提升,如图6所示.共振摆采用全木质制作,相同摆长的摆球对称放置.同时笔者为各摆球进行编号,方便教师引导学生观察摆球振幅.教师可令3号小球发生摆动,学生观察得到4号小球振幅最大,通过严密的科学推理,猜想产生共振的条件为驱动力频率等于物体的固有频率.紧接着教师使2号小球发生摆动,学生观察得知与其摆长相同的5号小球振幅最大,由此验证先前猜想的正确性.该实验装置的创新在于其制作方法及过程简单、取材方便,能很好地调动学生的学习兴趣,培养学生的观察能力、科学推理能力及质疑创新精神.重复实验能有效增强结论的科学性与可信程度,对称性的摆球设计可以让学生在掌握物理知识与方法技能的同时,体验物理学中的美感.

图5 教材中的共振摆

图6 自制共振演示器

2.4 联系实际 拓宽加深

物理源自于生活,而又应用于生活.在共振应用的介绍中,教材以共振测转速为例加深学生对共振的认识.而共振不仅存在于机械振动中,还广泛应用于电磁振动等其他形式的振动中[8].比如微波炉在工作时会产生频率大约为2 500 MHz的微波,而蔬菜、肉类中的水分子固有频率近似为2 500 MHz,水分子吸收微波后近似处于共振状态,剧烈振动,使温度上升从而达到加热食物的效果[9].前文的教学过程里,学生已经体验并认识到声学、力学中的共振,因此笔者希望以日常家电微波炉为例,加深学生对电磁现象中共振的理解和体会.

教学过程中除了要使学生认识到共振带来便利的同时,也要培养学生辩证看待事物的习惯,向学生介绍在生活中共振可能对人类造成的威胁.美国塔科马海峡悬索大桥因微风而发生共振最终坍塌.以往的传统教学中,教师通常运用这一实例使学生意识到共振的危害的确不容小觑.而本例由于发生于1940年,随着工程技术的不断进步,学生可能会认为现在已经不会再出现桥梁因微风而剧烈振动的现象.但在2020年5月曾获多项创新大奖的广东虎门大桥却因施工需要建立挡墙,破坏了断面流线型,在微风中像波浪一样“起起伏伏”,即产生涡振[10].涡振是一种大跨度桥梁中常见的风作用现象.来流在钝体表面会发生附面层分离、分离剪切层卷起,形成漩涡交替脱落的流动现象,这种流动现象将引起结构所受气动力的周期性变化及结构共振,这种空气动力学现象称为涡激振动[11].以微风使虎门大桥发生剧烈摇晃为例,让学生充分认识到并非施加的力越大,就越容易产生共振.同时引导学生发现要合理规避共振的危害,则需要使房屋、桥梁等建筑的固有频率远离外界的驱动频率,进一步理解产生共振的条件,体会物理与科学、技术、社会和环境的关系.

3 小结

物理是一门以实验为基础的学科.笔者希望通过形式多样的趣味实验设计,在具体的情境中给予学生视觉、听觉的冲击,增加学生感性认识.进而引导学生开展定性与定量的实验探究,经过科学推理,理解驱动力频率与受迫振动振幅间的变化规律,总结产生共振现象的具体条件.最后,运用所学知识解释微波炉如何加热食物,紧跟时事热点,阐释虎门大桥晃动现象背后的原理,真正体现了从生活走向物理,从物理走向生活.