基于认知负荷理论的初中声学单元复习教学设计与实践*

姚婷婷 林 钦

(福建师范大学物理与能源学院 福建 福州 350117)

邵邦武

(晋江市养正中学 福建 泉州 362000)

复习是中学教学的重要组成部分,旨在帮助学生“温故而知新”,“温故”包括巩固知识技能、回忆遗忘知识,“知新”包括建立知识联系、优化知识结构[1]. 可以说复习课是提升学生能力和素养的关键.

现代教学设计要求从学习任务分析、学习者分析以及教学策略分析等方面入手优化教学,这是来源于认知理论对学习规律研究的结果[2].认知主义理论认为,学习过程是一个信息加工的过程,即学生对来自环境刺激的信息进行内在的认知加工的过程.认知理论提出有效学习应考虑的4个问题:刺激信息不是一种随机的过程;人类记忆加工信息的容量是有限的;必须把知识“组块”以减少机械学习;信息编码有助于学生理解、信息存储和提取[3].要求教学按照一定的逻辑关系对学习任务进行加工和呈现,调动学生长时记忆弥补工作记忆的不足,并努力帮助学生把知识“组块”,以提高学习的效率.

斯威勒(John Sweller)等人进一步发展了认知主义学习理论,从图式获取和规则自动化入手,提出了认知负荷理论[4](Cognitive Load Theory,简称CLT),为优化教学设计提供了新的方向.认知负荷理论认为:

(1)工作记忆和长时记忆都是人类学习的基础,学习过程应充分发挥长时记忆的作用.人类工作记忆的容量很小,只能同时存储7个左右或者加工2~3个信息单元,且对于信息的保存时间也很短,大约只有1~2 min.因此,依赖工作记忆的学习,很容易造成认知负荷超载,降低学习效率.教学必须充分关注学习者的经验基础,尽可能从容量无限、永不遗忘的长时记忆中提取的信息组块来提高学习效率.

(2)知识在长时记忆中以图式的形式存储,图式是根据信息的功能及其用途范畴化归类的信息单元[5].一个图式可以存储大量的信息,但工作记忆是将一个图式作为一个单元予以加工,即工作记忆处理信息量庞大的图式单元并不会增加认知负荷.学习的本质是通过将较低水平的图式进行链接,形成容量更大、结构更复杂的、高水平的新图式的建构过程[6].因此,提高学习效率、降低认知负荷的关键在于图式的构建和利用,教学设计的教学策略分析应该围绕着图式构建和图式应用自动化进行.

根据信息加工过程中施加在认知系统的认知负荷方式不同,斯威勒等人提出3种不同的认知负荷类型:内在认知负荷(Intrinsic Cognitive Load)、外在认知负荷(Extraneous Cognitive Load)与相关认知负荷(Germane Cognitive Load).

内在认知负荷,是指工作记忆中必须被同时加工的材料的内在特性,即材料内部元素的交互性水平决定的,又称原始性认知负荷.因此,内在认知负荷难以改变.在一些较简单的学习任务中,元素间相互作用水平低,在选择忽略一些相互作用的元素后,便可以降低内在负荷.但是对于复杂的、高元素相互作用的学习任务,忽略会造成对相互作用元素的表面理解,只有在工作记忆中同时对所有基本元素及其相互关系进行加工才能完整理解任务[7].

外在认知负荷,是由刺激材料的呈现方式和外部要求个体所从事的活动而引起的工作记忆负荷.很明显,外在认知负荷可能占用工作记忆容量,降低学习效率.与内在认知负荷不同的是,外在认知负荷可以通过教学设计进行调节.

相关认知负荷,是指与图式建构和获得,以及与图式自动化过程的努力程度相关的认知负荷.

因此,认识负荷理论框架下教学设计的任务应该是:(1)仔细分析教学材料本身对注意的要求,明确内在认知负荷;(2)深入调研学习者已有的与学习材料有关的图式,寻找相关性认知负荷;(3)教学材料的组织形式应该有助于减少对学生注意的要求,减少因信息来源的分散而进行的不必要的心理整合,以调节外在认知负荷;(4)创设有意义学习的情境,充分调动学生的学习积极性,减轻学生整体的认知负荷.

下面我们以初中物理“声的世界”一章为例,介绍基于认知负荷理论开展教学设计的过程.

1 分析学习材料 明确内在认知负荷

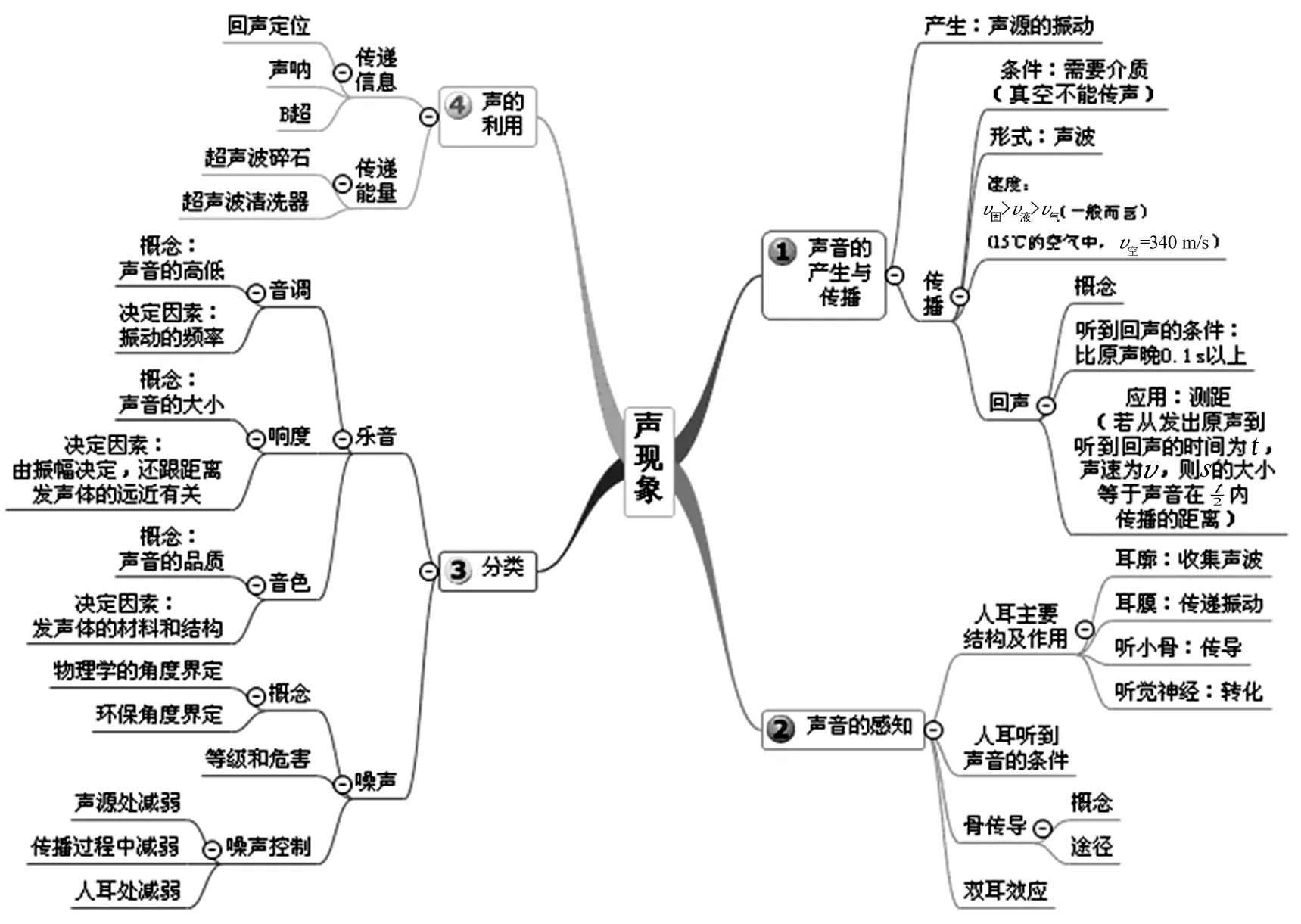

教材内容包含:声音的产生与传播、声音的特性与分类、声音的感知与利用,涉及知识点如图1所示.依据课程标准要求,教材通常将本章内容分成3节[8].但在复习课上,学生需要在有限的时间里,系统整理如此多的知识点,并将概念和经验图景、实验形成新的知识结构图式,很容易造成认知负荷的超载,造成复习低效或无效.

图1 “声现象”知识结构图

2 分析学生基础 探索相关性认知负荷

人生活在声音的世界里,常见的声现象有优雅的吉他声、动听的歌声、吵闹的广场舞声、急促的救护车声等.这些声现象包含着声音的产生、声音的传播、声音的特性、噪音和乐音等科学知识.如表1所示,我们可以围绕学生经验开展有关声现象的复习教学.

表1 学生已有的生活经验及对应的“声现象”

3 优化学习材料呈现方式 调节外在认知负荷

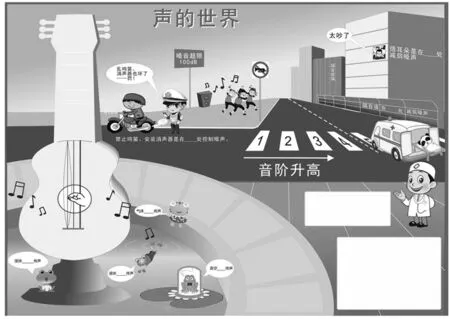

教学时,我们可以选择一个能够涵盖这些经验图景的画面,将这些经验图景和背后的物理知识融成一体,构建出一副“声的世界具象思维图”(如图2所示),让学生在熟悉的环境中梳理知识,以减轻外在认知负荷.

图2 “声的世界”具象思维图

(1)在城市广场上有一座音乐喷泉,中间伫立着一把吉他,吉他通过弦振动可以弹奏出不同音调、频率的声音,青蛙正在音乐里尽情的玩耍,只有被罩在真空罩里的青蛙听不到声音.声音的其他特性刻画在喷泉边上的石板上.

(2)广场舞正在广场的一角上演,音箱发出与吉他不同音色的声音.摩托车的轰鸣声破坏了这和谐的氛围,正在被交警同志处罚,要求安装消音设备在声源处减少噪声.

(3)救护车急促的警报声表明医生正在抢救病人,声音在医学上还有大用途,听诊器和“B超”都是利用了声音的有关性质.

(4)住在广场附近的学生觉得室外的声音都是噪声,因为影响了他的学习.于是他捂起耳朵、计划关上隔音玻璃,想要在声音的接收处、传播过程中减弱噪声.

4 创设物理情境进行复习 引导学生将知识与情境结合

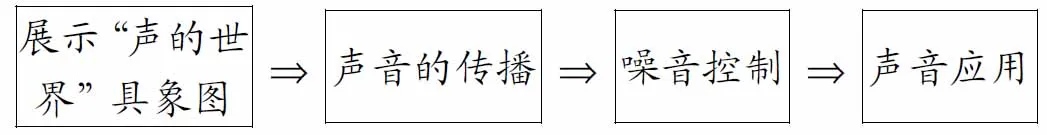

具体教学流程如图3所示.

图3 “声的世界”教学流程图

4.1 展示“声的世界”具象图

为避免具象思维图过于“繁杂”,对学生认知造成障碍,教学过程中可先隐藏了相关的物理概念,呈现学生熟悉的图景,如图4所示,要求学生从图中寻找哪些物体可以发声(吉他、青蛙、摩托车、救护车、广场舞用的音箱),并进一步提问声音是如何产生的,有何性质,并将答案写在“吉他”上.

图4 “声的世界”具象思维图(课堂版)

4.2 声音的传播及声速

围绕“吉他”边上的青蛙,通过“土电话”“水中手机”等互动实验,再现声音传播需要的介质,真空不能传声.利用青蛙听到声音是否同步问题的探讨,回顾声音传播速度和回声现象.

4.3 噪音及控制

结合学生的感受,理解乐音和噪音,知道噪声控制的方法可以从声源处、传播过程中、接收处减弱噪声.

4.4 声音的应用

最后,播放救护车急促的警报声,回顾声音的特性,急促的声音可以引起人们的警觉.研究声音的目的是为人类服务,了解声现象在医学上的应用,听诊器、“B超”等.

认知负荷理论为我们优化教学设计提供了一个崭新的视角,通过对学习材料和学生认知经验基础的全面考量,为学生搭建经验基础与科学概念之间的“具象思维图”,有利于充分调动学生的长时记忆,梳理章节完整的认知图式,促进高效的学习.可以说,认知负荷理论为章节复习教学设计展示了一个积极的发展前景,为高效复习提供了重要思路.