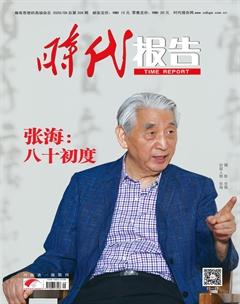

为张海先生八十寿

陈振濂

一

在当代书法40年的历史中,倘若没有张海先生,有很多时段可能是不连贯的。

在以书法成名的书法家群体中,20世纪40年代出生的书法家,有幸成为书法在长时间衰弱后走向复兴的第一代奠基者和塑造者。十年浩劫后,硕果仅存的德高望重的老一代艺术前辈,经历了各个不同的历史时期,他们阅历丰富,坚持守望,卧薪尝胆,百折不挠,使书法一灯孤悬,一脉绵延,得以不失不灭,其贡献是有目共睹的。但在20世纪70年代末80年代初,正逢书法复兴之初,他们却是青春不再,韶华已逝,在大风大浪中逢凶化吉偶得幸存,导致守成因循之意充盈而精锐进取之气不再,而仍然足以凭其资历、高龄、门生子弟众多的人脉资源和观念、知识技法的传授,无可置疑地成为新时期的旗帜和我们仰奉的标杆榜样。只不过,这面旗帜在百废待兴之时,肯定是足以证明书法生存的合理性、必要性的“中军”式旗帜,但未必能成为指向未知、继续冲锋陷阵而走向新时代创造新业绩的“前锋战旗”式的大纛。“中军”式的帅旗下,集聚着全部书法界的千军万马,但能执掌“前锋战旗”者,必是这千军万马队伍中最有胆略、最有眼光,同时最有执行力的小部分、各方面军统兵的先锋战将。

20世纪80年代初,当代中国书法史上有一个“墨海弄潮”展览,并带出了一个“中原书风”的书法流派概念。这是河南省书法家群体第一次走出作为地域的中原而走向北京的划时代壮举。这不仅仅在河南是划时代的,在全国都堪称是划时代的。從当代书法史研究的立场上看,在当时,肯定有客观存在的“地域书法”,但没有审美立场上的“地域书风书派”。比如,北京、山东、江苏、浙江、湖北、四川,每个地域都集聚了一大批老中青书法家,形成“地域书法”现象。但若论“地域书风书派”,却未见有明显的作为。除了上海以书法刊物出版成为全国中心、浙江以高等教育为书法学科初步塑型,就其他而言,同质化发展即都从书法的启蒙出发、深入经典、书斋学古,无论南北东西,大家走的都是同一条道路。

但以张海为首的河南书法界却异军突起。在北京的“墨海弄潮”大展中,我们不但看到了河南“地域书法”,还看到了“地域书风”(即“中原书风”)。它的特征是以北碑楷法和王铎连绵大草风格样式为基础,取恢宏大气、一泻千里的高堂大轴的“非书斋调性”作为审美变迁方向,更以毫不掩饰的姿态,绝对注重“展览”视觉效应和社会传播效应的立场,使河南书法家群体在全国成了炙手可热的“明星”。当然,由于当时书法刚刚复苏,因此“墨海弄潮”还免不了技术粗疏、较少讲求精益求精的缺点。但作为主要推动者,我们看到的是张海的领袖气质和睿智。书风书派、展厅效应、以展览活动组织为核心,构成了张海平生第一次在书法界的主帅式“出招”。当时他进入河南省书协的时间并不长,但他已经准确切准了当代书法转型的命脉。即使在20年以后甚至近40年之后的今天,还有许多地域书法、许多当红的书法圈名人,仍然达不到他当年思考与运作的深度与高度。

于是,本来不显山露水的河南书法团体,一夜间成了全国书法界的最活跃者,成了后来书法发展的核心风向标。20世纪80年代初时的我们都认为:书法人才最集中的是上海、浙江、江苏;书法组织权力架构最有影响力的,当然是首都北京。但我们仍然不敢轻慢这异军突起、略显“另类”的河南——本来河南书法的名家人才积累和学书风气积淀,相比之下在近现代书法中并不算雄厚,但恰恰是张海作为领军人物的思想观念和他协调统筹团队意志的努力,使河南一地在观念上走在了时代的前列。在当时,一些实力比河南雄厚得多的发达省份,也还是沉湎在风花雪月的书斋个人情趣中自我满足故步自封。只是在时隔40年后,我们才终于看清楚这一历史脉络;但在当时,几乎没有多少人在意他们的努力,尤其是他们的目标设定。

在张海主政河南省书协的同时,一连串立足历史、立足全国的大活动的举办令人眼花缭乱、目不暇接,“中原书法大赛”“全国临书大展”“国际书法大展”“书法新十年学术研讨会”……使当代书法在起步之初仅仅是在河南一地的推动与参照之下,在全国各省蓬勃地发展起来。如果说,当时的中国书法家协会已经开始通过全国展、中青展等展览架构体系,在全国发挥统领和主导作用,那么我们不得不承认:在一段时期里,张海和河南书法的动向,始终是一个最主要的风向标。

二

当张海在2005年正式入驻中国书法家协会之后,10年之间,在统领中国书法家协会庞大队伍的同时,他依然拥有十分出色的宏观驾驭能力,除了组织大规模的例行的全国性展赛之外,因为所站的高度,导致了他在思想观念和理论上,开始有着更深远的思考,并提出了一连串观点和命题,如“代表作理论”“时代精神理论”“一厘米理论”“当代书法尚技理论”等。

“代表作理论”是张海在梳理当代书法时,在学术理论中迈出的第一步。它是针对当时书法界沉浸于书写风雅却忽略作品的独立存在价值,一味重复作“惯性书写”却平铺直叙而质量不彰的弊端被提出的。许多书法家饶有才气,但缺少一生最杰出的、有标志意义的“代表作”。故而我们可以认定:这一提倡立场鲜明,打点准确,切中时弊,其敏锐而精准的思想可谓远超侪辈。

“时代精神理论”则是重点针对当代书法多抄录唐诗宋词吟风弄月的旧意识,强调书法在创作文辞选择上要有时代性、即时性,并能上升成为“精神”。注重时代,一直是张海几十年来一以贯之的行为准则和价值取向。

“一厘米理论”,是在书法界大谈创新,过于强调重视个人才情而忽视长久的传统积养的情况下提出的。特别提到任何一位大师的成功,都是站在巨人的肩膀上升高一厘米,“书法创作上超越前人一厘米,是书法人一生的马拉松”,能不能尽毕生精力创造这“一厘米”,决定了每一个书法家的成败高下。

张海先生发表在《中国书法》上的《当代书法“尚技”刍议》一文,在最近一两年引起了书法界的持续反响。他归纳出当代书法有“尚技”倾向,指出这种倾向第一是书法作为纯艺术的需要,与奢谈空洞的“修养”“学问”相比,“技巧”是一个非常实实在在的物质存在,是书法赖以存在的第一个必需的条件。第二是展厅文化对书法作品在视觉形式和表现技法上的反制,使得“技”的第一位要素地位日益突出。第三是书法作者投稿和评委的评审标准,其核心价值也仍然落脚为“技”,即写得好不好。这一论文发表后,引来许多讨论,内中也有不赞成者。我仔细想了一下,站在审美理想和时代大目标上立论,“技”的定位与“晋韵”“唐法”“宋意”“元明态”相比,当然是弱了一些,可能会予人以缺乏高度的印象;但如果是认真为当下书法形态和现象做实事求是的概括,则“尚技”是一个人人在面子上都想否认,但人人又都在实际中做的事。而且这种判断的有效性还会向未来延伸,只要书法成为“艺术”,只要书法进入“展厅文化”时代,就必须尚“技”。无“技”则必不成书法艺术、不成展览也。更进一步说,作为一个站在书法艺术最高端,担任中国书法家协会主席的时代领军与主帅级的人物,不提出这样宏观的研究性话题,反倒是会令人失望的。

在中国书法家协会主席任上,张海在几个方面展现了他过人的才华和敏锐的判断力。举其大者:

1.中国书法家协会理论课题申报资助基金,及时而有力地资助扶持了一批于当代书法有价值的学术理论人オ,取得了丰厚的研究成果。

2.西部书界新秀系列书法研修班2012年至2017年,共计培训千人左右。近年又持续办“西部书界学员高级研修班”,一年制学习。在提高西部书法实力方面有着巨大的推动作用。

3.出资倡导“翰墨薪传:全国中小学书法教师培训”项目。响应国家“书法进课堂”的大战略,为教育系统培训优秀的书法教师。

4. 2015年,在即将卸任中国书法家协会主席之时,张海先生以75岁高龄,出任郑州大学书法学院院长,开始了关于书法学科地位提升的新征程,为书法艺术能升格成为一级学科付出了很大努力。在前不久,又率先倡导,办起了《大学书法》双月刊,这是第一本研究高等书法教育的专业刊物。这样的刊物没有出现在高等教育发达的苏、浙,而是在河南,实在是令人非常意外的。

所有这些被列举的项目内容,都有影响全国的重大意义,都不是按部就班、因循沿袭的例行公事,而是有着衔接国家倡导的大格局、大考虑的。一般满足于参展获奖的书法家,当然不会作此想;而对作为领军人物的张海而言,高手出招,精准定位,对症下药,是顺理成章的。

三

张海先生的书法,技法上多取简牍;但因为身处洛阳北碑之地,从小耳濡目染,故无论在理论上还是在实践上,都相对更崇尚雄强的“碑学”。他曾经在江苏、上海、浙江办过规模盛大的书法巡回展,展名为“创造力的实现”。近年又在京舉办“岁月如歌”和“‘追梦之旅张海书法展”。从擘窠大字到蝇头小楷、篆隶楷草应有尽有。其影响空前,不再赘述。我特别注意到,早在2008年,在书法创作方面,他曾有一篇重要文章发表在《光明日报》上,题为《时代呼唤中国书法经典大家》,提出“经典”是作品(物)的高度,而“大家”是书家(人)的高度。作为中国书法界的一号人物,有这样的历史意识,而且是面向整个书法界人土发出号召,激励大家勇攀高峰,自然是十分鼓舞人心的。回想起习近平主席在几次文艺座谈会,包括第十次文代会开幕式上关于“高原”“高峰”的重要论述和“与时代同频共振”的重要论述,文艺要“以人民为中心”的重要论述,文艺要“培根铸魂”的重要论述,艺术创作要“守正创新”的重要论述,我们可以清晰地感受到,张海先生多年来的书法思想与目前国家在文艺领域的大政方针是非常一致的。或者更确切地说,是从主政河南书法界倡导“中原书风”开始,到主政中国书法家协会在全国各个书法发展领域如创作上的“经典大家”说,理论上的建立课题基金,教育上的“翰墨薪传”“西部书界学员高级研修班”,再到办郑州大学书法学院和办《大学书法》杂志,所有这些,都足以勾画出一个引领风气、敢为天下先的张海。

在当代40年书法史上,这样一个张海已经是不可或缺的了。2018年,张海荣获中国文联、中国书法家协会颁发的“终身成就书法家奖”。颁奖词中写道:“在当代书坛,以其徳艺双馨,率身垂范,为当代书坛竖起一个新标杆。”这代表了中国书法界对张海以最好时光又最精力充沛的几十年,全部奉献给当代书法的一致肯定与认可。

河南省书法界同人,尤其是河南美术出版社要在张海80大寿时为之做一个系统的从创作到理论、教育三方面的整理。经张海先生首肯,索序于我。我年资尚浅,深恐稍有不慎,佛头着粪,有污清听,更恐承担不起在这样一套十二册大书前作序的工作,蒙再三促撰。转念从1985年开始,当时我才29岁,就应张海邀请,赴河南讲学,听众全是当时河南书学界的老辈大贤和中年名家。以我一未到而立之年的青年新进,却连讲三场。这样隆重的安排对待和超常规的学术信任,谓为“知音”,诚非虚誉。我还记得第一场题为《中国书法创新与日本的比较》,第二场是《书法研究方法论》,第三场是《书法理论是创新的前导》。在我自己的生涯中,学术报告竟受邀连排两天三场,也是前所未有后无此例的。其后,除了好几次因张海而有机会游学河南之外,还有幸一直在中国书法家协会平台上共同参与评审、会议活动。后来又在中国书法家协会主席团工作并受他的领导,10年之间专注分工,抓书学理论和学术。几十年翰墨交谊,又有各种受教得益,这样想来,以拙陋文笔,在主帅未登场时先抛砖引玉而甘为前驱,似乎也是顺理成章、责无旁贷的了。

——不揣谫陋,谨以芜文,为张海先生八十寿!