旅游开发视角下的乡村文化符号生产

——以清远市安庆村为例

梁江川,文捷敏,潘 玲,吴雅骊

(1.广东财经大学 岭南旅游研究院,广东 广州 510320;2.广东省旅游发展研究中心,广东 广州 510080;3.广州商学院 管理学院,广东 广州 511363)

在中国,乡村是一种根植于诗意田园的乌托邦想象,这种支配性的潜意识随着人们对现实生活丧失差异性和多元性的不满而愈发强烈,加剧了人们对乡村原真性和他者化的向往,成为当代乡村文化生产和消费的符号学意义所在[1]。传统的资源导向开发观,将乡村文化视为静止于过去时态的古物古迹,把原属统一有机整体的事物分成一个个独立的资源单体或功能区块,忽略了各种客体通过意义上相互关联在人们心目中建构文化和情感意境的动态过程,结果往往导致开发项目重资产属性明显、土地依赖性强、资金需求量高、更新升级难等问题,严重制约了以文旅融合为路径的乡村振兴发展。顺应目前广大农村地区的实际情况和现代大众旅游消费升级的需求,以文化艺术创意为驱动的轻资产项目开发将是乡村旅游供给侧改革的有效路径之一。已有研究表明,符号化思维作为人类认识世界的基本规律,对于旅游产品的开发具有较高的理论指导意义和实践应用价值,例如,隋春花通过旅游资源符号建构古村落旅游形象[2]、周善平等基于情感消费视角探讨乡村时空层次的乡愁符号[3]、侯宁提出地方文创产品设计的符号三元模型[4]。然而,符号学理论应用于乡村旅游开发的具体实证研究较少,亟待深入探究乡村文化符号是什么及其如何生产,以期增加符号学理论适用于旅游开发领域的知识储备。本文旨在对乡村文化旅游开发的符号化现象进行理论解析,推导出乡村文化符号的生产模式。以省级文化旅游特色村清远市安庆村为案例,通过田野调查、深度访谈等质性分析方法,探讨乡村文化符号的建构过程和设计应用,提出提升符号生产水平的相关策略,为拓展符号学理论在乡村旅游开发规划和产品设计领域的应用提供参考和借鉴。

一、乡村文化符号生产理论解析

在物质丰盛的当代社会,人们更关注商品实用价值以外的符号价值[5]。乡村旅游作为以体验性为特征的活动,更是一种符号消费的范式[6]。在旅游开发视角下,当代中国乡村是承载着城市人对理想田园生活憧憬的符号系统。符号是被认为携带意义的感知,包括意义的发出表达与接收解释两个基本环节[7]。从经济学的供需视角来看,符号是表意与解释的双向互动过程,一方面供给方根据经验创造意义,另一方面需求方对感知进行意义解释。前者即本文所指的“符号生产”,而后者则是“符号消费”。

现代符号学源自语言学和逻辑学。瑞士语言学家索绪尔将符号二分为能指(signifier)和所指(signified)。美国哲学家皮尔斯认为符号由客体(object)、解释项(interpretant)、再现体(representatum)三个部分构成。客体是符号指称的客观存在的事物。解释项是符号引发的意义,尤以符号激发的情感反应为最有价值的意指效果[8]。再现体是符号的媒介,是人根据意义对客体进行再符号化的产物。以荷花为例说明,荷花本身是客体,人们欣赏荷花后产生的“美人”“君子品德”“清廉”等心理联想是解释项,开发者根据人们对荷花的心理联想抽象提炼而成的各种文字、图像、造型就是再现体。符号三分法的引入,打破了传统的人对物的支配和被支配的二元关系,将人与物的关系转变为人与符号的关系,通过人的感知对物进行意义解释,让物从封闭固化的客体中解放出来,成为一个在社会文化中无限衍义的符号[9]。符号不必与实际存在的客体一一对应,客体的意义并非由其实用功能来规定,而是与符号系统内部关系相联系。自然世界通过符号化在社会共同体中形成一个各组成要素体现差异价值、并在意义层面相互关联的符号系统。

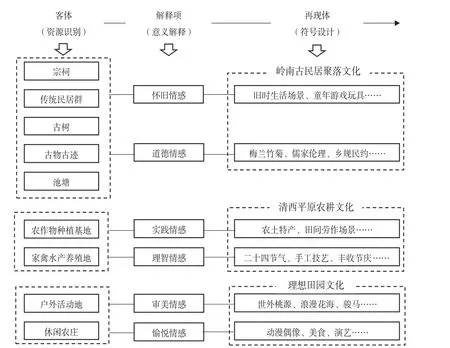

本文运用皮尔斯符号三分法理论,构建结构、层次、程序、时间、空间等五个不同维度综合集成的系统分析框架,推导出以人的心理感知为中心的乡村文化符号生产模式图。结构维度即符号三分模式,是整个乡村文化符号生产模式的核心部分。层次维度指事物本体结构具有等级性,以自我为中心,根据从低到高的垂直还原顺序,依次为:物理生物层、心理——互动层、社会——文化层[10]。程序维度指旅游规划设计的基本逻辑,参考RMP分析模式,即从资源(Resource)、市场(Market)和产品(Product)三个方面进行流程式的系统论证[11]。从时间维度来看,符号可以指向过去、现在、未来。从空间维度来看,符号可以穿越作为乡村旅游目的地的“本地”和作为客源地的“异地”、构建富有想象力的“第三空间”。情感是主客关系在人心理上的反映,根据心理学及乡村旅游特点,可分为:道德情感、实践情感、审美情感、理智情感、愉悦情感、怀旧情感等六种类型[12]。乡村文化符号生产立足于已有资源客体,通过情感解释项反映当下外来游客市场的心理互动需求,并以朝向未来的创意设计方式再现社会共同体对乡村文化的共识和认同。见图1。

图1 乡村文化符号生产模式

二、乡村文化符号生产过程的应用

(一)研究对象

安庆村位于清远市清新区三坑镇东北面,距离广州市区60公里、清远市区30公里,属于城郊型乡村旅游目的地。安庆村是典型的清西平原①清远市城区以西平地,包括太和镇、太平镇、山坑镇、山塘镇,北靠笔架山,南临北江,东至清远市城区,西接肇庆市广宁县,属于珠江三角洲平原的一部分。古村落,自然生态环境优良,传统民居错落有致,农业种养规模较大,乡土特色浓郁。2016年,在驻村工作队和村委会的积极发动下,本村乡贤返乡投资创业,通过成立旅游专业合作社,整合村庄闲置土地,打造了一个近300亩的集生态农业、休闲观光、农耕体验、科普教育等功能于一体的“安庆·兴农乐”乡村旅游综合体,探索出“景区带村、能人带户、合作社+农户”的创新发展模式。村内有现代农业示范园、乐采农庄等休闲农业项目。近年来,安庆村推动文化和旅游融合发展成效显著,积累了不少成功经验,每年接待游客人数约8万人次,为村集体和村民带来收益约30万元,先后入选清远市十大美丽旅游乡村、广东省首批文化和旅游特色村。以安庆村为案例研究乡村文化符号生产具有较高的代表性。

(二)研究方法与过程

本课题组由广东财经大学、广州商学院旅游管理专业师生10人组成,主要采用田野调查、深度访谈等质性研究方法。乡村文化符号生产过程可分为三个步骤。第一步,资源识别。2019年9月27-29日,课题组实地勘察村落各处,通过图像感、节奏感、空间感、味尝感,气味感、情感等六感亲身体验,识别出具有旅游吸引力的资源单体70个,并逐个进行摄影和文字记录。第二步,意义解释。同年11-12月,课题组与所在高校师生、安庆村委会行政人员及《安庆村旅游发展概念性规划》编制单位广州中合谊华旅游规划公司技术人员进行深度访谈,分析受众在与资源客体互动过程中所产生的心理联想,归纳出主要的情感反应,由此确定符号的情感解释项。第三步,符号设计。委托专业设计师,根据乡村资源禀赋和现有项目开发成果,遴选与大众情感类型相通的元素,通过提炼、移植、合成等方式,因地制宜地创制适用于乡村的文化符号。

(三)研究结果

根据资源单体的相似性,归纳出宗祠、传统民居群、古物古迹、池塘、古树、农作物种植地、家禽水产养殖地、休闲农庄、户外活动地等9种资源类型。然后,根据各类资源之间的空间关系及其心理联想关联,确定资源最优组合。宗祠、传统民居群、古树、古物古迹、池塘等资源共同构建的意境会使人产生怀旧情感和道德情感;农作物种植基地和家禽水产养殖地等资源共同构建的意境容易触发实践情感和理智情感;户外活动地和休闲农庄等资源共同构建的意境更多地使人感受到审美和愉悦情感。基于此,进一步向上还原出岭南古民居聚落文化、清西平原农耕文化、理想田园文化三种文化。每个情感解释项对应一系列的符号再现体,乡村旅游开发者可发掘与情感相通的元素进行符号设计,而不必一定局限于乡村现存的实体资源。例如,怀旧情感可对应旧时生活场景、童年游戏玩具等元素,道德情感可对应梅兰竹菊、儒家伦理、乡规民约等元素,实践情感可对应农土特产、田间劳作场景等元素,理智情感可对应二十四节气、手工技艺、丰收节庆等元素,审美情感可对应世外桃源、浪漫花海、骏马等元素,愉悦情感可对应动漫偶像、美食、演艺等元素。乡村文化通过符号再现体,有机串联起过去、现在和未来。岭南古民居聚落文化象征着过去,代表人们对传统宗族生活形态和优良道德品格的感知。清西平原农耕文化的现在;隐喻着人们周而复始的劳作生活。理想田园文化指向未来,代表人们对美好生活的向往。新增的符号元素未必与现实相对应,若在意义层面趋同即可相互转化。换言之,新增的符号元素可以不拘泥于实际事物的物理和生物属性,而是可以在“心理——互动”、“社会——文化”层面进行系统耦合。由此,乡村文化符号生产将乡村文化空间从本地向异域无限拓展。见图2。

图2 乡村文化符号生产过程在安庆村的应用

三、乡村文化符号设计示例

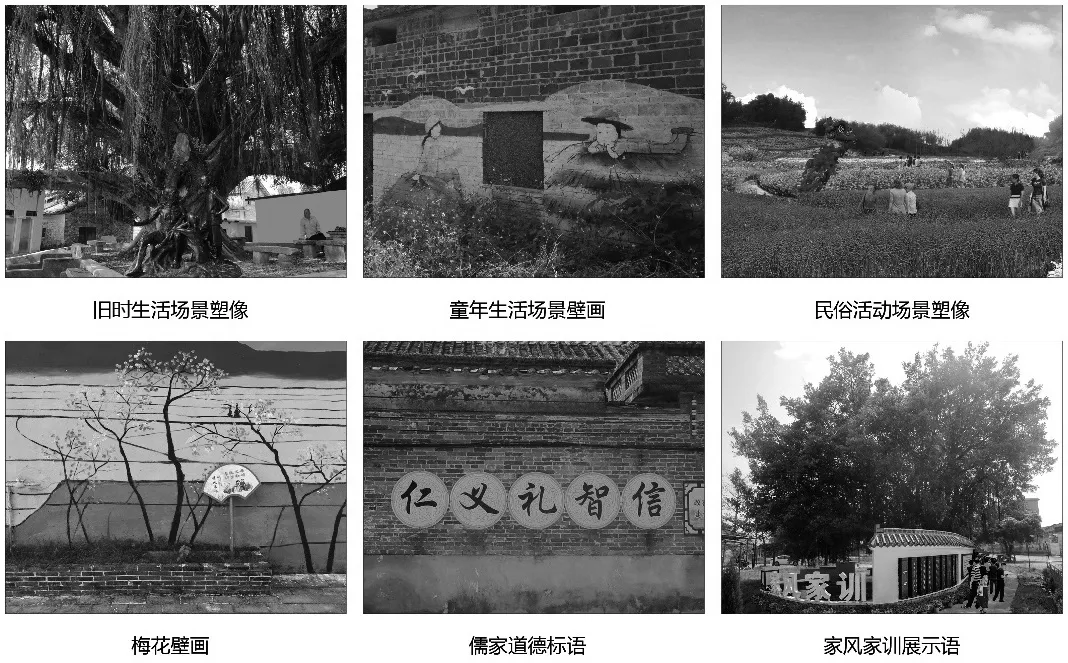

(一)岭南古民居聚落文化符号

岭南古民居聚落文化可以通过旧时生活场景塑像、民俗活动场景塑像、梅兰竹菊彩绘壁画、儒家道德标语、家风家训展示墙等形式进行符号呈现,以表达思乡情、故人情等怀旧情感,以及崇宗敬祖、儒家伦理等道德情感,加深游客对安庆村传统生活文化的认知。其中,旧时生活场景以铜像形式再现村口大榕树下孩童听老人讲故事的情景,童年生活场景以壁画形式描绘孩童的天真烂漫,唤醒游客对家乡、故人和童年的乡愁情感。民俗活动场景以花海舞狮为题材进行策划设计。梅花壁画象征君子高洁品格。“仁义礼智信”标语体现了儒家传统伦理道德。家风家训墙集中展示了村内各宗族流传下来的为人处世格言警句。见图3。

图3 岭南古民居聚落文化符号设计示例

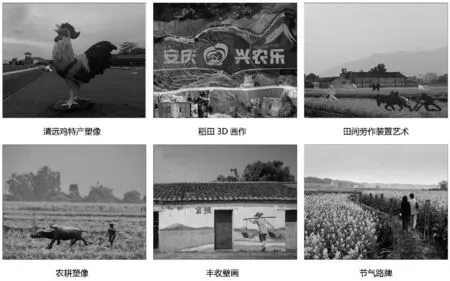

(二)清西平原农耕文化符号

清西平原农耕文化可以通过清远鸡特产塑像、稻田3D画作、田间劳作装置艺术、农耕塑像、丰收壁画、二十四节气路牌等形式进行符号呈现,让游客回归自然,体验农耕生活,了解农业科普知识,收获实践情感和理智情感。体量夸张的清远鸡雕像,放大了清远鸡作为安庆村特产和国家地理标志产品的心理认知,并在游客头脑中建立“传统”“生态”“优质”等品牌联想,有效地表现了安庆村别具特色的文化内涵。稻田3D画作依托当地自然地形,大尺度展现安庆村的旅游标识系统,给游客以较强的视觉冲击效果。其中,安庆村的旅游图标由中央的犁头和外廓的花蕾造型组合而成,表示乡村振兴充满生机活力。田间劳作装置艺术,将农民耕作的象形塑像植入稻田中央,让游客产生身临其境,放飞思绪想像。二十四节气路牌沿田间小径散布,让游客在漫步畅游其间的同时可以学习农耕知识。见图4。

图4 清西平原农耕文化符号设计示例

(三)理想田园文化符号

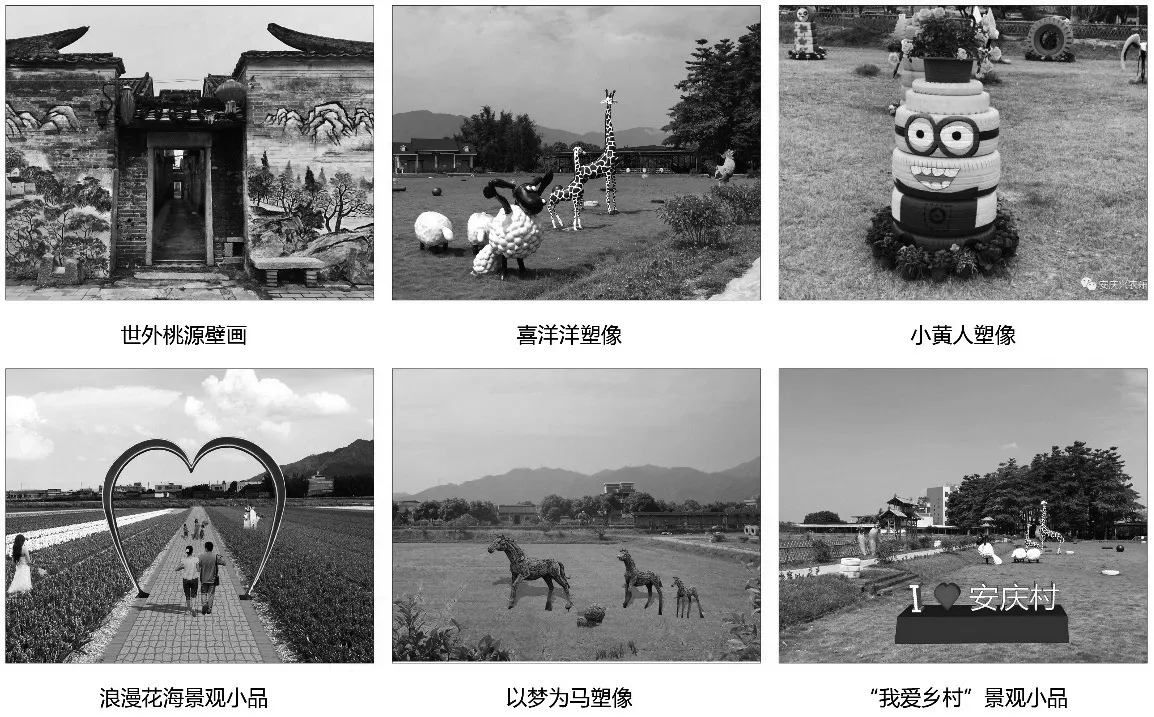

理想田园文化可以通过世外桃源壁画、动漫塑像、浪漫花海景观小品、“以梦为马”塑像、我爱乡村景观小品等形式进行符号呈现,让游客自由地放飞心情和梦想,感受自然与人工和谐之美,获得审美和愉悦享受。其中,传统岭南村落建筑与诗画田园梦相结合的“世外桃源”壁画作品,根据陶渊明《桃花源记》所描绘的意境进行创作。喜羊羊、小黄人等动漫偶像,表示“呆萌可爱”的网红文化。花海中制作大型爱心景观小品,隐喻敬天爱人的美好情感。骏马用木头和稻杆制作而成,隐喻“以梦为马”,指将个人理想化作前进的动力和方向。我爱乡村景观小品,供游客摄影留念,隐喻田园梦想需要游客亲自在场,才能实现。见图5。

图5 理想田园文化符号设计示例

四、结论和建议

本文基于符号三分法理论,通过清远安庆村的案例实践,归纳出六种情感解释项(道德情感、实践情感、审美情感、理智情感、愉悦情感、怀旧情感)对应的三种乡村文化(岭南古民居聚落文化、清西平原农耕文化、理想田园文化),并探讨每种文化的符号设计应用,验证了文化符号生产模式应用到乡村旅游开发领域是行之有效的。但是,目前安庆村的文化符号生产仍处于初级阶段,符号再现体内容的市场吸引力较弱,符号生产方式比较单一,游客体验感不足。可在以下三方面进一步加强符号生产。

(一)提高符号设计艺术性

在项目实施过程中,由于开发商的成本控制、人情社会关系等原因,目前安庆村的文化符号生产仍处在简单粗放的状态。符号的价值不在于数量规模,而在于符号被感知后产生的情感共鸣。乡村文化符号生产需要切入精深层次的本土生活文化和大众情感,引导各类艺术家积极参与文创设计,提升符号传情达意的鲜明性、人文性和艺术性,增强其市场吸引力和影响力。

(二)增强符号生产可持续性

乡村文化符号生产是一个不断建构的动态过程,每次符号呈现都会赋予乡村新的意义,这种新的意义融入乡村本体,并对乡村本体进行重构,不断丰富乡村文化内涵。乡村文化符号生产不能仅限于一次性的营销活动,而是应该持续更新乡村文化展陈内容,利用大众喜闻乐见的舆论热点话题或网络流行文化进行相关符号生产,刺激游客消费,不断保持乡村文化活力。

(三)加强多模态符号融合创新

探索利用文字(书籍、期刊)、图像(摄影、绘画、书法)、声音(方言、民俗音乐)、味道(特产、美食)、视频(短视频、电影电视、纪录片)等新模态进行乡村文化符号生产,引入具有商业流量和文化价值的流行符号元素,通过产品谱系开发、线上线下互动、应用程序植入等形式,提高乡村文化体验的广度和深度,推动安庆村成为具有较高文化价值的强势品牌。