关于淮安市“老年漂”群体定居意愿及影响因素调查研究

朱兆军 江苏财经职业技术学院

老漂族本应该安享晚年,享受天伦之乐,却因为种种原因,背井离乡,只身来到城市生活。承受着别人难以理解的寂寞与孤独,他们很难与新环境融为一体在文化上,他们来到陌生的城市,可能会面临饮食习惯、风俗习惯不同的尴尬境地。在社会保障上,他们在异乡往往无法享受到与本地人同等的社会福利,异地就医却无法报销,异地养老金的领取也面临着许多问题,这无疑增加他们的忧虑。在心理层面上,远离家乡,也就远离自己熟悉的朋友圈,在新的环境中往往感受到孤独与陌生。在经济层面上,很多老人还和子女蜗居在比较狭小的房子里,他们的居住环境也并不令人满意。基于此背景下我们选择老漂族的现状及其融入情况的调查,有助于加大社会对这一特殊群体的关注,同时有利于完善我们的养老体系,促进城市社会的和谐发展。

一、本次调查基本情况

本次调查采用分层抽样的方法,以问卷调查和深层访谈的方法来收集相关的资料。通过文献查找和小组讨论后,决定从老漂族的基本情况、对当地的适应情况等现状对老漂族的人际关系(家庭关系、社会人际关系),语言文化、心理适应性、社会保障四个方面进行分析,探求其中对该现状的可能性影响因素,从而进一步分析其社会融入的内在原因,研究老漂族这一群体在城市中生活的城市融入需求。然后从相对应的方面提出相关建议,给予他们更多的关怀,让他们的漂泊的心能够感受到更多的幸福。在当下社会,提高他们的幸福指数是社会的共同责任,也是我们构建和谐社会的应有之义。

本次调查数据基本情况:此次问卷调查显示,34%为男性,66%为女性。因此本次研究对性男女比例分布较为均衡,基本符合全国人口普查数据,能较为科学的分析后文融入现状;年龄50岁及以下和71岁及以上占总人数的12%,而51-70岁的则占总人数的88%,由此表明51-70岁这一群体构成了老漂族的主体;外地城镇的被调查者占了总人数的24%,而外地农村的被调查者则占了总人数的76%;调查的大部分老漂族文化水平集中于小学及以下,占总人数的75%,初中学历的则占总人数19%,相对高中以上的人数较多;淮安居住时间在1-3年的占总人数的48%,占大多数,有25%的被调查者则是1年一下,3-5年则占了16%,而5年以上的也占有11%的比重;被调查者中有72%的人是为了照顾子孙,这一群体占了很大一部分。而也有一部分人是由于子女接到身边享福、照顾成年子女、在家孤单等原因。

通过对前面对老漂族的性别、年龄、受教育程度、来淮时间与原因等分析,我们可以总结老漂族具有的一些基本特点:51-70岁之间的这一年龄段的老人成为老漂族的主体,其中占据比例最多的是51-60岁的人群。从受访的大多数老人中我们可以了解到他们来淮安原因基本上是为了减轻儿女的负担而来照顾子孙。他们的教育程度总体来说并不高,这也就增加了他们的在异乡生活的难度。我们在调查中发现很多老人活动的范围十分有限,很多时候都以子孙为圆心而转。从时间跨度我们也可以发现75%的老人来淮安生活接近1-5年甚至5年以上,很多通常从孙子孙女出生就一直在照顾他们。

二、老漂族定居意愿及影响因素

(一)模型的选取

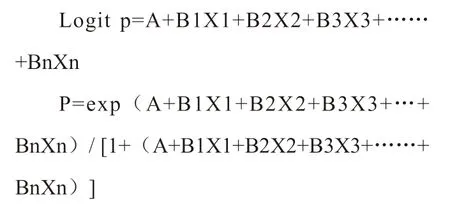

我们将对“老漂族的定居意愿”进行分析,研究其可能存在的影响因素。因变量Y是虚拟二分类变量,取值为0或1(愿意=0,不愿意=1),所以选择多元回归模型中的Logistic回归模型。由于分析的因变量是二分变量,因此我们选择Logistic回归模型作为分析方法。

该模型的基本原理是:设P是某事件发生的概率(0<P<1),则1-P是该事件不发生的概率。对P作log it变换,记为logit P,以logit P 作为因变量建立回归方程,可以保证其与自变量之间保持多元线性回归关系。

X1、X2、X3……Xn是n个 自 变 量,参数Bi是回归系数,表示当其他自变量的取值不变时,该自变量取值增加一个单位引起比数比自然对数值的变化量;模型中参数A是常数项,表示自变量取值全部为0时,比数(Y=1与Y=0的比率之比)的自然对数值。在统计分析中,本文首先将影响因素与城市定居意愿进行交互分类表分析,考察各个自变量的显著程度;然后,排除未经过相关性检验的自变量,将通过检验的自变量引入Logistic回归方程中进行回归分析。

(二)变量的选取

从表1中我们可以看出,在社区交往方面,不参加或者基本不参加的老漂族愿意定居的比例就会比较少。同时,随着参与社区活动的程度提高,老漂族定居的意愿也会有增强,且与社区活动参与度在P<0.01的水平上显著,与城市定居意愿显著正相关,这说明社区交往时有利于老漂族的城市融入的。所以社区参与度可以作为其影响因素之一。

同样的方法我们可以选出社区交往参与度、社会保障情况、居住地拥挤、居民交流障碍情况、当前生活满意度,来淮时间进行分析。

表1 交互分析表

由表2可知:

表2 回归结果

从来淮时间来看,来淮时间越长,其对在淮定居的意愿也会增加,5年以上的是1-3年人数的2倍,主要是随着来淮时间的增长,对当地的适应会加强相对而言会比刚来淮安的老漂族更愿意定居。

从社区交往程度,我们可以发现,如果与社区的交往比较贴近,社交网络比较丰富,对于定居在淮安意愿就会加强,说明如果在淮安老漂族能够有自己的一个新的交流活动群体的话,会有助于他们在城市更好的融入。

在异地报销方面,我们可以发现如果淮安有医保,老漂族的留城意愿相对不能报销的群体所占比例会更大一些,接近于2倍。说明在社会保障的不完善对老漂族而言有较大的影响。老有所依,是老人所期盼的,如果在异地的福利无法享受到的话,很多人不会留在淮安。

在居住地拥挤程度方面,如果经济条件较好,住房的情况偏于舒适而非蜗居的状态,也有利于增强老漂族的留城意愿。好的居住环境会更利于老漂族在异地的融入。

从居民的交流障碍程度,我们发现和当地居民交往较好,沟通比较方便的则有利于增加老漂族的留城意愿。在陌生的城市,面对陌生的语言,如果不能很好的沟通,无疑是老漂族融入该城市的一大阻力。

从对生活满意度来看,满意度高的相对而言留城意愿就会更强,满意度较差则会较少他们的留城意愿,满意度表现的是老漂族在异地生活的所持有的态度,对留城意愿有着较大的影响。

三、结论与建议

(一)结论

对于来淮老漂族而言,新的生活环境和新的交流群体对他们有着较大影响。我们在此次调查中对在淮老漂族的社会融入进行相应的调查,从经济、文化、心理、社会保障等方面来进行研究,并且根据以往的研究经验,对老漂族社会融入问题得出以下结论:

第一,老漂族在子女居住地发生迁移之后,由于受到自身因素、家庭因素、环境因素等多种因素影响,也需相应做出迁移决定,人户分离,在新迁入地往往很难适应当地的社会、习俗,集中表现在经济、文化、社会生活以及心理等领域或层面上的融入困境。

第二,社会融入困境在经济方面主要体现在:生活费来源严重依靠子女,在实际生活中,由于种种原因很难向子女开口,导致生活费用较低,致使自身生活水平、生活需求下降;另外,由于城市住房紧张,有些老漂族不得不寄居,甚至是几代同堂蜗居,与原来的居住地有较大反差,特别是习惯了农村无拘无束,很难适应城市的鸽子笼。迥然不同的居住环境让老漂族难以有一个舒适的生活状态,对老漂族在迁入地生活质量有较大影响;而原本享受的社会福利待遇由于现有属地管理等因素引起一些缺失,给生活带来极大的不便,由此可以看出,老漂族在迁入地经济水平较低较过去会有下降,经济融入困难重重。

第三,老漂族在迁入地文化适应及融入上也遭遇困境,方言差异是显著困难,老漂族年龄较大,口音较重,大多数不会普通话,导致在迁入地产生交流障碍,拉大与当地居民的生活距离,长此以往,孤单寂寞就不可避免;风俗习惯的不同也会增加在淮老漂族阻力,比如饮食习惯,有时往往因为家乡的一盘小菜而日思夜想;在淮老漂族由于环境陌生,还存在娱乐生活单调,生活半径较小等特点,使得老漂族遭遇文化区隔,引发社会距离感,阻碍了老漂族的进一步社会融入。

第四,文化交流与生活融入相互制约,老漂族在文化交流上的障碍直接导致在社会生活中融入困难。对"老漂族"来说,远离家乡忧虑最多的就是医疗保障、养老保障以及社交网络的重构,这些制度和社会因素导致养老风险被无形提高。老年期,老年人比较执着自己的生活方式和思维模式,执着于“熟人圈子”,抗拒“陌生人圈子”,由此产生的压力感、隔阂感和边缘感等不良心理感受,会影响他们对老年生活质量的评价。致其在社区生活中处于旁观和过客心态,对社区活动热情不高,主动性不强,自身能力发挥不足。

第五,社会融入的最终标志是心理融入,“我心安处是故乡”。对于随迁老人来说,最怕的是产生“独在异乡为异客”孤独感、隔阂感。所以,社区归属感的养成就显得非常重要,一方面有了归属感,他们在情感上就会有所依,对迁入地也会产生认同感;另一方面,相当一部分老人可能在迁入地养老,所以越早融入社区,产生的问题就越少。漂泊的老年一族要做到老有所安,既要外安其身又要内安其心。

总而言之,来淮老漂族在社会融入上还有较多困难。老人们在与子女共同生活中,一方面可以互相照顾,实现老有所依,老有所养,还可以有效减轻年轻父母在育儿及家务上的负担;另一方面,由于代沟的存在,在生活中一些小矛盾不可避免,日积月累,会导致家庭生活的不和谐。社会经济发展对原有的社会生活模式、家庭结构模式等都产生强烈冲击,尤其是与户籍制度挂钩的福利制度,如公交老年卡,一些景区门票优惠等等,这些矛盾的存在是老漂族产社会生融入困境的直接原因,所以国家应当从政策层面考虑这个特殊群体,同时要发挥社区在社交融入的促进作用。

(二)建议

随着城市化进程的不断发展,老年漂一族所占比重越来越大,他们已经成为城市生活不可或缺的一分子。目前,“老漂族”这个人群是在中国城市社会保障制度体系之外的,但却在中国城市社会风险体系之中。所以,本文结合调查中被调查者的需求以及对调查结果的分析从政府、社区、个人、家人的角度出发提出以下几个建议,希望以此能改善老漂一族的融入问题。

1.社区方面

发展社区活动,针对不同情况进行辅导。在调查过程中,不少老人表示自己因为没有时间或者环境陌生等原因而不常参加社区活动。心理状态是社会融入的一个重要因素,社区在老漂族的城市融入中也发挥着重要的作用。因此社区在文化活动上要充分考虑这一特殊群体,从形式和内容上给予适当的照顾,让“漂族老人”走出小家、融入大家,提高文化生活水平。同时应该增加对这一群体的服务,提高度对他们的关注度。比如,提供生活上的照顾和帮助,提供与其他老人的交流机会,增强他们对迁入地的认同感,提高他们在迁入地生活的质量和幸福指数。

2.政府方面

制度的支持与资助保障。从调查中发现,当地对外来人口的社会保障并不全面。异地保障办理程序烦琐,覆盖的福利范围较小,并且有着很多弊端。这对于一些体弱的老年人显得更加不方便。异地保障的缺失会造成老漂族安全感的减弱,造成他们的不安。尤其是医疗保障,政府应该完善医保制度,简少异地医保手续,给予同城化待遇。有关部门还应逐步降低城市老年社会服务与户籍的关联度,提高老年社会服务的社会公平度,逐步推进公共服务的均等化,建立健全促进流动人口社会融入的工作机制,加快社会保障城乡统筹的改革步伐。

3.宣传方面

加强宣传教育工作,营造融入文化。通过媒体以及文化教育体系,宣传促进外来人口社会融入的理念,加强外来人口与当地居民融入意识,主要是两个方面的调适:一是外来人口主动地调整行为方式,改变过客心理,明确权利与义务,加强社区的认同,适应新市民角色;二是当地居民以包容的心理、以人为本的理念接纳老漂一族,构建和谐社会,在交流过程中抛弃傲慢与偏见,冷漠与排斥,邻里相处互帮互助、友爱平等,共同营造一个富有爱心的社会,促进老漂一族的社会融入。这不仅是社会发展的需要,也是保护弱势群体促进社会公平的要求。

4.家庭方面

我们在调查中发现,子女在老人的融入过程中也起着关键的作用,老漂族来自不同的地方,面对陌生的城市,能依靠和依赖的便是自己的子女,子女们应该多关心老人,关注他们的感受。并且对于老漂族而言,家庭是他们的主要生活场域,社会生活虽然作为重要的部分而存在,但是家庭生活的直接感受对老年生活质量有着直接又重要的影响,子女的孝顺以及老年文化的建设都会促进老漂一族生活质量的提高。

——基于“认知-行为”双维度框架