西双版纳国家级自然保护区社区共管实践与思考

宋志勇,召玉龙,张忠员,杨 南

(1.云南西双版纳国家级自然保护区科学研究所,云南 景洪 666100;2.云南西双版纳国家级自然保护区管护局,云南 景洪 666100)

在全球环境基金(GEF)“中国自然保护区管理项目”中,共管的确切含义是当地社区和保护区管理部门对保护区进行共同管理的整个过程。其包括2层含义:(1)保护区同当地社区共同制定社区自然资源管理计划,共同促进社区自然资源的管理;(2)当地社区参与和协助保护区生物多样性保护管理工作,并使社区的自然资源管理成为保护区综合管理的一个重要组成部分。社区共管的最基本目标是促进生物多样性保护事业的发展[1]。西双版纳国家级自然保护区的社区共管活动源于1980年,当时引进了“社会林业”概念,并对“共管”活动进行了尝试。农林复合经营即混农林业,是社会林业的一种主要技术手段,是合理利用土地和提高单位土地生产力的有效策略[2]。引进混农林业模式,在保护区的中田坝、八家寨、回勐、南贡山等4个少数民族村寨开展混农林业示范,并在社区聘用代管员实行保护区分片承包管理。1995年由GEF资助的“中国自然保护区管理项目”(NRMP),在西双版纳国家级自然保护区开展了6年社区共管工作,取得了良好的效果。1998年天然林保护工程一期(10年),2009年天然林保护工程二期(10年)对保护区社区共管工作(特别是聘用护林员分片管理)起到了强有力的推动作用。截至目前,西双版纳国家级自然保护区社区共管工作已经开展了40年,极有必要对社区共管工作进行总结、评价和完善,让社区共管模式在新时期继续服务于西双版纳自然保护事业。

1 自然保护区概况

1.1 资源概况

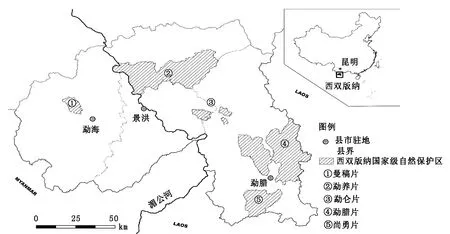

西双版纳国家级自然保护区(以下简称“保护区”)在地域上由相近而又不相连的勐养、勐仑、尚勇、勐腊和曼稿5个子保护区组成,地理坐标为21°10′~22°24′N,100°16′~101°50′E,总面积 242 510 hm2,占全州面积的12.9%(图1)。

图1 西双版纳国家级自然保护区示意图

5个子保护区的面积分别为:勐养子保护区 99 840 hm2,勐仑子保护区 10 933 hm2,勐腊子保护区 92 683 hm2,尚勇子保护区 31 184 hm2,曼稿子保护区 7 870 hm2。保护区是一个森林生态系统和野生动植物类型的综合性自然保护区,以热带北缘雨林、季雨林森林生态系统为标志的热带森林生物多样性及热带珍稀濒危野生动植物种群与其生存环境为主要保护对象[3]。保护区面积仅占全国土地面积的0.026%[4],但生物多样性非常丰富,其中野生动物占全国总种数的比例为:哺乳动物约130种,占20%;鸟类约469种,占36%;两栖爬行类约132种,占15%。保护区有国家重点保护动物114种,占云南省重点保护动物的58.76%,占全国重点保护动物的28.64%,其中Ⅰ级保护动物20种,Ⅱ级保护动物94种。全国有29个植被型,云南省有12个,保护区有8个植被类型,分别为:热带雨林、季雨林、亚热带常绿阔叶林、落叶阔叶林、暖性针叶林、竹林、灌丛、草丛。保护区的植被型占云南省的66.7%,占全国的27.6%。野生植物占全国总种数的比例为:蕨类植物约261种,占10%;裸子植物约14种,占7%;被子植物约 2 504 种,占11%。保护区列入保护的植物有57种,占全国的22.44%,占云南省的49.57%,其中Ⅰ级保护植物4种,Ⅱ级保护植物12种[5]。

1.2 社会经济

西双版纳是以傣族为主体,包括汉、哈尼、拉祜、布朗、彝、基诺、瑶、佤、回、白、景颇、壮等13个民族的自治州,13个民族在保护区及周边社区均有分布。2018年全州户籍人口117.5万人,全州地区生产总值417.8亿元,财政总收入47.7亿元,农村常住居民人均可支配收入 13 079 元,城镇居民人均可支配收入 29 323 元,人口自然增长率为6.9‰[6]。

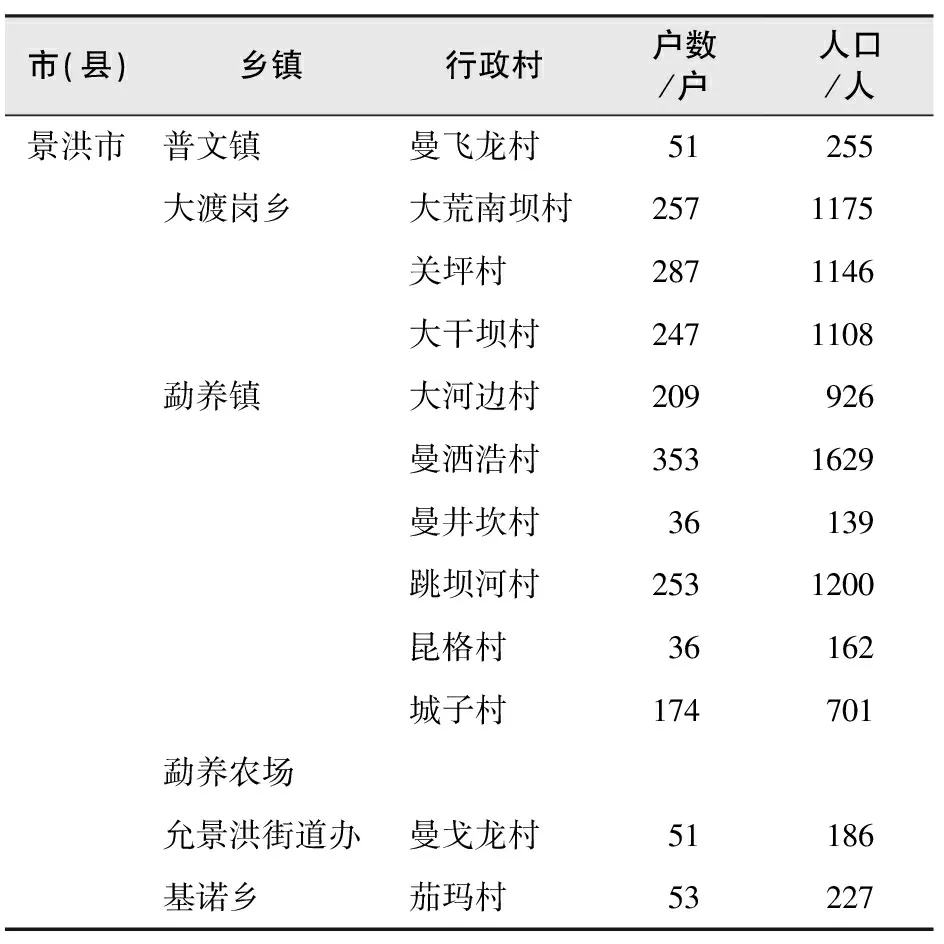

保护区在全州共涉及1市2县21个乡(镇)(含农场),分别为:景洪市的普文、大渡岗、允景洪、基诺山、勐养、勐罕等7个乡(镇);勐海县的勐海、勐腊、勐阿、勐遮4个乡(镇);勐腊县的勐仑、瑶区、勐伴、关累、勐腊、磨憨、勐满、勐棒、象明、尚勇等10个乡(镇)。根据《云南西双版纳国家级自然保护区总体规划(2018—2027年)》统计,保护区范围内有49个行政村(村委会),122个村寨(村小组),保护区周边有138个村寨(村小组),21 094 户,91 446 人(表1)。

表1 西双版纳国家级自然保护区社区基本情况

2 社区共管工作开展情况

2.1 社区共管的作用

1)增强生物多样性保护的系统性。

2)协调保护区同当地社区的关系。

3)平衡保护和发展之间的矛盾。

4)促进社区对生物多样性保护的了解、认同和支持。

2.2 社区共管的主要方法

1)建立共管领导小组和共管委员会,明确共管过程中共管者的职责、范围和权利。建立社区资源管理机构,由社区共管委员会和相关管理部门组成,并成立社区共管领导小组。

2)为社区提供信息、技术和服务进行共管。

3)签定合同协议进行共管。

4)通过行政和政策手段进行共管。

5)通过合资或股份制形式进行共管。

6)通过生产或生活中的一些联系进行共管。

2.3 社区共管的内容

2.3.1乡土和优秀民族文化保护

保护区支持少数民族文化的传承和发展,如:曼旦村傣族传统文化传习所制作的象角鼓,南朗村傣族手工布加工,针对那卡村的传统傣族建筑的保护。据调查,傣族及其他少数民族的自然圣境分布为龙山257块、坟山726块、水源林6块、寺庙林19块、阴林2块,总面积 1 924 hm2[7]。

2.3.2能力建设

通过对社区群众的教育,逐步提高其综合素质,为保护区周边经济、社会、环境协调发展奠定基础。更重要的是通过教育可以有效地提高社区居民生态意识和环境保护意识,主动参与自然保护事业。每年保护区与相关联的村寨都签定森林防火责任书,并聘请当地有责任心的村民作为护林员实行共管。保护区与政府一同召集村民开展森林防火宣传、防范亚洲象肇事及普法宣传。

2.3.3实用技术推广

近年在长田坝、曼兴、曼稿等村寨实施的混农林业及生物廊道建设项目为当地村民开展林下经济作物种植、生态茶园(生态防火隔离带)建设提供了大量技术援助。同时鼓励社区成立专业合作社,经营和管理茶叶、养殖、蔬菜等产业。

2.3.4合作开展生态旅游

保护区内的野象谷、勐远仙境、望天树、雨林谷、绿石林等景区均与社区有项目合作,并聘用一定数量的当地群众作为景区工作人员。社区村民也利用当地环境和资源开展农家乐、民宿、户外探险等经营活动,提高经济收入。

2.3.5助推薪炭林及特种用材林建设

傣族村寨都有种植铁刀木(Cassiasiamea)作为薪柴的传统,保护区可为其提供铁刀木、八宝树(Duabangagrandiflora)、团花树(Neolamarckiacadamba)等速生树种种苗和新的种植技术。同时当地林草部门和保护区也为社区提供印度紫檀(Pterocarpusindicus)、降香黄檀(Dalbergiaodorifera)、柚木(Tectonagrandis)、沉香(Aquilariasinensis)等珍贵用材林种苗种植在房前屋后、公路沿线。

2.3.6缓解野生动物肇事

保护区与农户合作建设亚洲象食物源基地,如在野象谷附近的香烟箐,由于人象冲突导致农民种植经济作物风险高、收益低,保护区采用试点方式,与农户签订合建协议,引导农户种植亚洲象喜食植物,每年根据种植面积进行适当补贴,缓解人象冲突,防止野象伤人及毁坏作物。近年来由于亚洲象活动范围发生改变,其进入农地、村寨的情况时有发生,甚至进入农户家中取食粮食,不仅造成群众财产损失,更会威胁群众生命安全,每年都会发生多起亚洲象伤人致死事件。为防止亚洲象肇事,保护区在香烟箐等村寨安装钢结构防象围栏,保护当地村民生命财产安全。同时,保护区、林草部门及保险公司联合开展野生动物肇事统计、补偿和兑现工作。

2.3.7实施生态修复工程

与保护区内或周边愿意出售橡胶林的农户进行协商,采用购买方式来取得胶园的所有权。对这些胶园,一部分采用砍伐胶树后使其植被自然恢复的方式,另一部分可采用不砍胶树,在这一区域进行人为干扰,使其林下植被逐渐自然恢复为环境友好型胶园[8]。有条件的区域,还可以把胶林生态恢复结合生态旅游区位优势发展森林生态旅游、自然教育等,扶持带动社区发展。自2018年以来保护区多渠道争取资金在勐养、勐仑、尚勇等片区对历史遗留的耕地通过赎买等方式收回土地使用权后进行生态(植被)修复工作。

2.3.8为改善部分社区生活、生产而增加投入

天然林保护二期工程实施以来,涉及保护区的村寨绝大多数都配有不少于1名的驻村护林员,护林员有责任片区;基层所、站、片以及重点区域还配备有专职护林员,专职护林员需正常上下班,除工资外还含五险(医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险)。近年来国家精准扶贫政策实施后还专门设置了一定数量的生态护林员为贫困户增收,保护区与这3种类型的护林员都签定了聘用合同,明确了责、权、利关系。为了扶持当地扶贫工作顺利推进,保护区适时为村寨道路、厕所、垃圾池等基础设施建设提供资金和物资支持。

2.3.9社区共管制度化

为了让社区共管制度化,早在1997年保护区与社区就制定了《西双版纳自然保护区社区共管行动计划》、《社区共管章程》、《领导小组成员和协调员工作职责》,分别在景洪和勐腊实施,2002年制定了《西双版纳自然保护区社区共管行动计划》,《西双版纳国家级自然保护区护林员考核管理办法》,2005年编制了《西双版纳国家级自然保护区总体规划(2005—2015年)》[9]。2018年编制的《云南西双版纳国家级自然保护区总体规划(2019—2028年)》对社区共管工作做了更为详细规划和设计,切实让社区共管制度化、规范化、常态化。

3 成效评价

3.1 社区共管机制

保护区社区共管经历了20世纪50—60年代封闭型管理(严格管理),70—80年代法制型管理(依法管理),90年代至今的共管型管理(社区共管)3个阶段;近年来保护国际(CI)在部分省、区开展的协议保护项目在宏观层面也属于社区共管范畴。保护区既尊重历史又兼顾现实,与时俱进,不断创新社区共管机制,使一度紧张激化的社区矛盾在共管机制作用下,冲突明显减少,对资源的威胁也显著减小。

3.2 效果评价

1)改变了社区资源利用的传统方式,资源利用趋于合理,并把资源利用纳入村规民约管理范畴。人为活动对保护区的压力和威胁明显减小。村民参与保护的意识不断提高,社区与保护区的各类矛盾冲突明显下降,极大地促进了社区经济发展,生产生活水平显著提高。

2)加速了实用技术的普及推广,提高了资源的利用率。

3)提高了保护区对共管工作的认识,形成了以管护局社区管理科、管护所社区管理股、社区护林员(村干部)的上下联动管理体系[10]。

4)提高了示范社区村干部综合管理素质。

4 对策措施

4.1 提高对社区共管的认识

加强宣传,进一步提高保护区对社区共管的认识,解决工作人员对共管认识模糊的问题。通过培训、研讨会、考察学习等方式,加深保护区工作人员、社区群众对社区共管工作的认识[11],把社区共管的模式深入到整个保护区的工作中。

4.2 成立社区共管委员会

建立西双版纳国家级自然保护区共管委员会,制定委员会的工作制度,协调保护区与社区的关系,以保证共管措施的有效实施。在保护区实验区,正确引导社区群众合理利用自然资源,改变传统生产、生活方式,使自然资源达到可持续利用,减轻社区群众对自然资源的依赖程度,并建立社区共管机制[12]。

4.3 进行社区情况专项调查,编制扶贫管理计划

对涉及保护区的相关社区进行专项调查,摸清人口民族、社会经济、自然资源情况,并针对保护意识、合作意愿进行调查和研究,结合扶贫工作,编制保护区社区资源管理计划,提出合理的发展方案。

4.4 总结经验,完善共管模式

为有效保护自然保护区资源并发展社区经济,在保护与发展中找到平衡点,既要加强保护区生物多样性的保护,又要促进社区经济发展[13]。

4.5 争取项目和资金

共管资金是共管项目正常开展和持续活动的必要条件,保护区及社区要与地方扶贫、天然林保护工程、混农林业、农业综合开发等工程项目结合起来多方争取资金,促进社区共管工作,各级政府也应考虑安排社区共管专项资金,让社区共管工作持续、深入开展。