竹园

——“观器十品”的集结

赵子冬,田朝阳

(河南农业大学风景园林与艺术学院,河南 郑州 450002)

为探索具有中国特色的建筑和园林空间教学体系,在王澍的指导下,中国美院王欣老师以中国山水画和笔筒、竹雕、砖雕等文玩为原型,以理论研究为先导[1-3],在中国美术学院开展了一系列空间教学实验,在《如画观法》[4]一书以及建筑学报[5]等刊物上发表了《如画观法十五则》、《观器二则》、《苏州补丁七记》、《武鸣贰号园》等教学作品,备受学界的关注。吴红德盛赞王欣的作品完成了中国园林的图解式转换[6],王宝珍认为王欣的教学完成了从方法追寻到形式探索[7],李春青强调王欣的教学是基于基本空间语言能力和中国人文属性的建筑设计教学的创新改革[8],田朝阳等提出了中国传统园林的新观法[9]。《观器十品》是王欣众多教学作品中的一个典型代表,是建筑学入门课程中的示范临本和词源表。

“竹园”是2007年第六届国际(厦门)园林博览会应邀设计的8个著名风景园林设计师作品之一,由著名风景园林师北京林业大学风景园林学院王向荣教授设计[10]。竹园以抽象的空间形式表达了设计者对传统园林空间的解读,尽管王向荣教授多次发文,一再强调竹园与古典园林的设计语言(竹园的第三层面,片段)无关[10],“它的形式语言与传统园林没有直接的联系”[11],但是两者在空间体验上却是如出一辙[12-13]。

本文试图解决3个疑问:(1)竹园中有《观器十品》或类似的模件吗?(2)《观器十品》仅仅是词源表而不能直接用于设计吗?(3)竹园有否中国古典园林的设计语言?并通过对这些疑问的探究,探寻一种传统园林空间教学训练与设计方法。

1 “观器十品”简介

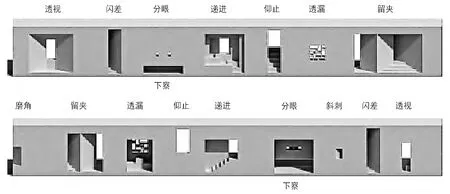

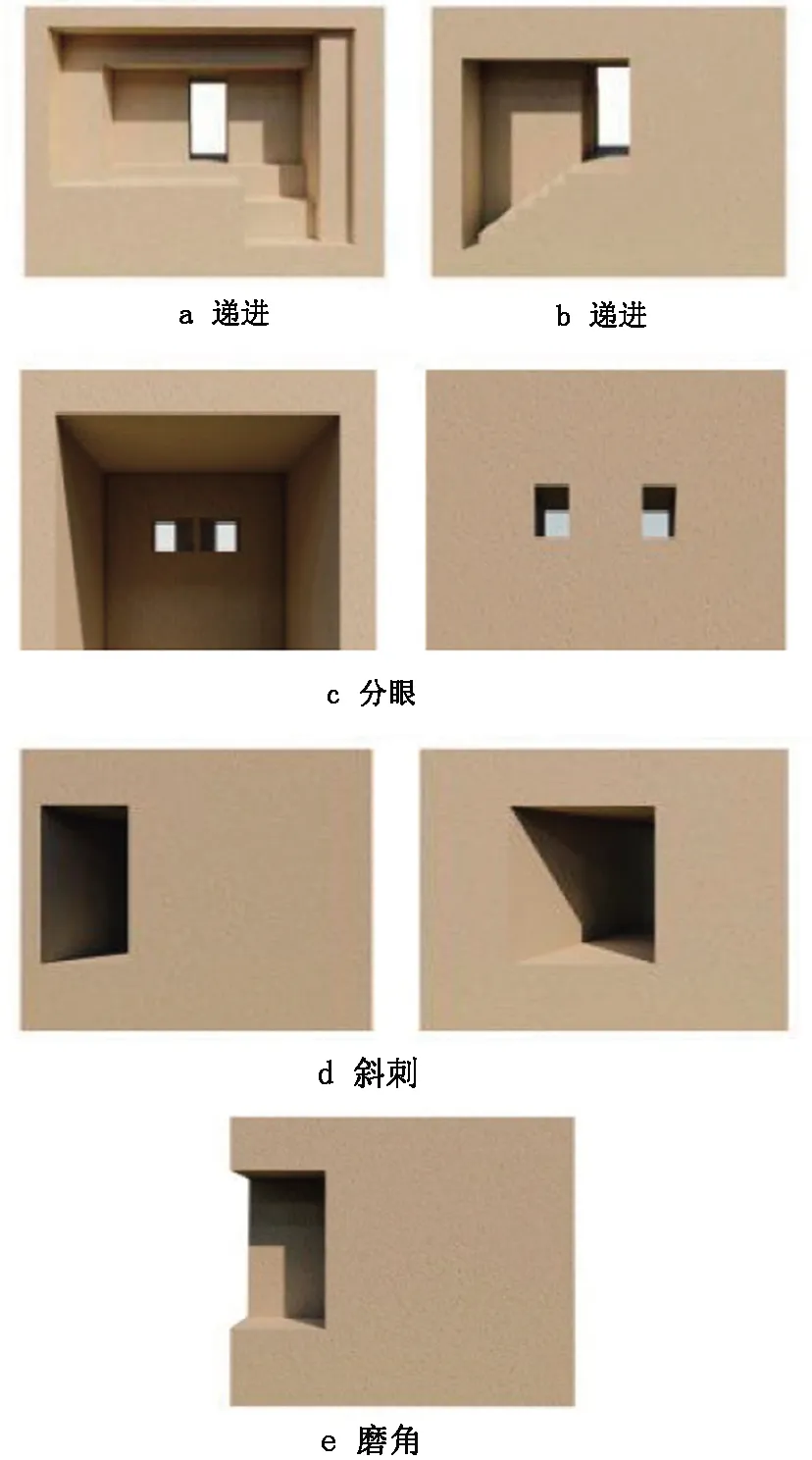

“观器十品”是王欣在《如画观法》著作中介绍的,用以在建筑学入门课程中的示范临本和词源表。依据对传统中国山水画中空间营造的结构意识与观景方法的探索,借助于观器十品的视角展开对绘画语言向当代建筑设计转化的一条途径。王欣总结传统绘画与造园,将“观器”分为十品:仰止、透漏、下察、递进、分眼、斜刺、磨角、透视、闪差、留夹,并将其制作为观景器(图1)。“观器十品”也因循规律划分为匡裁、洞察、间夹。

图1 王欣的“观器十品”

2 “观器十品”与中国古典园林

中国传统园林中关于造景的方法有 18 种之多,即借景、对景、框景、夹景、障景、隔景、漏景、藏景、露景、蒙景、引景、分景、添景、题景、影景、色景、香景、天景等[14]。仅就借景(狭义的含义指借园外之景)而言,计成就提出了远借、近借、仰借、俯借和应时而借[15]。其中有不少与“观器十品”相关,如夹景、分景、漏景、藏景、蒙景等。

2.1 匡裁三品

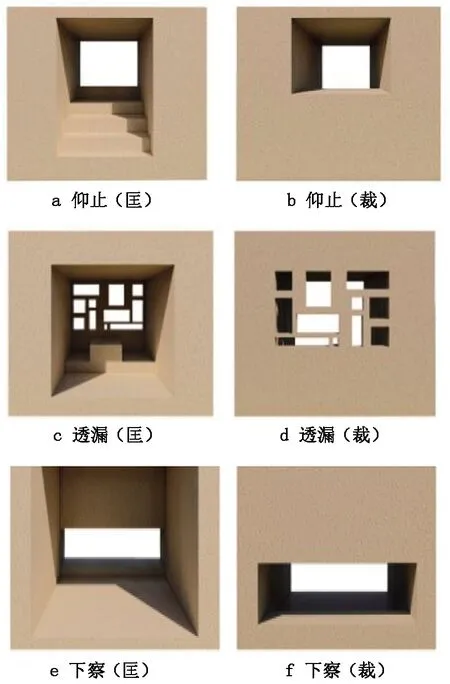

王欣将仰止、下察、透漏归纳为匡裁三品。其共同特征是用形状“匡”住有用的景物,“裁剪”不需要的景物。每一品器都为一个方体盒子,从两面诠释匡与裁(图2)。

图2 匡裁三品

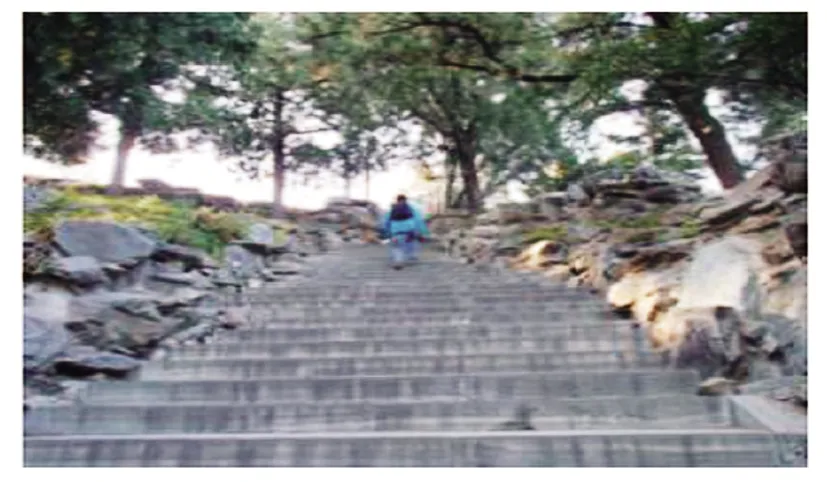

仰止引导人的视线向上仰望。在相同的距离下,人的视线加长使主景在空间中更突出(图3)。

图3 北海公园仰止

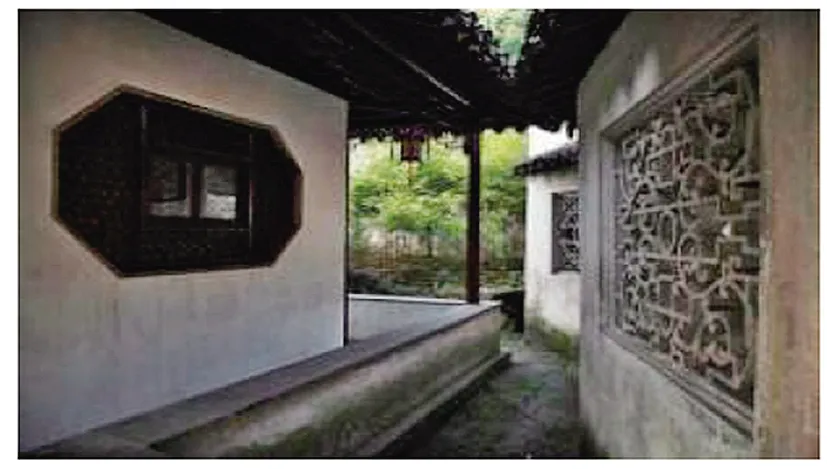

透漏除了具有框选主景与遮挡景物的作用外,也具有改变主景展现形状的作用,其未把景物展露无遗而是通过自己的安排来漏景(图4)。

下察引导人的视线向下,主景在视线的延伸中具有消失感,从而增强了景深(图5)。

图5 北海公园下察

2.2 洞察四品

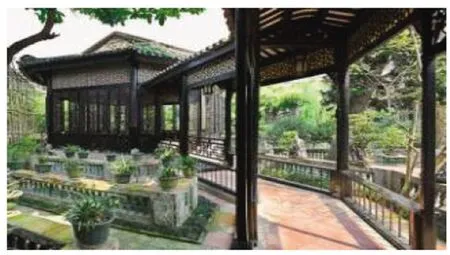

洞察四品为递进、分眼、斜刺、磨角(图6)。与“匡裁”不同,“洞察”的框更深,如在洞中观察景物更深远,视线的角度变化也对观察的效果影响更大。

图 4 北海公园透漏

递进是通过空间的逐层叠加而增强深远感与渐层感(图6a、b)。深远感来自重复与错位的框景叠加,在视线的交错重复中迷失于空间,如留园的入口(图7)。渐层感是其空间的不断重复与变化,在寻求统一中发展区别。如传统园林中的叠山掇石“主峰最宜高耸,客山须是奔趋”,在客山的不断重复与变化下才能突出主山的巍峨。再如图8中,花池不断叠加向上,形状大小相似却又不同,在统一中寻求变化,丰富空间层次。

图6 洞察四品

图7 留园的入口

图8 花池

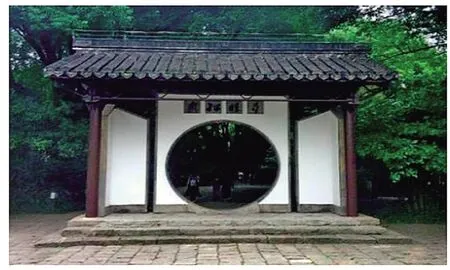

分眼在同一空间中用一个障碍物将空间一分为二,既增加了空间的层次,也给空间带来了深远之感(图9)。

图9 北海公园的分眼

斜刺似如剑刺留痕,开口小而细。通过狭长的空间错位带来深远之感。从正面观察无法看到对面景象,随着视点的位置与角度发生变化,对面物体逐渐引入眼帘。而由于视线的增长与错位,观察物体可能变的渺小或不能窥见全貌(图10)。磨角即磨去边角,柔化边线的同时增加了观察角。

图10 北海公园的斜刺

2.3 间夹三品

间夹三品为透视、闪差、留夹(图11),其均是通过改变外围空间形状及关系而突出营造主景。在这里,透视的概念更趋近于西方的灭点透视原理,在相同的距离与空间下,通过四边的向内聚合带来视觉上的错觉造成深远的空间迷失感,使四周景物消失而关注于主景(图12)。

图11 间夹三品

图12 颐和园中的透视

闪差与斜刺形似,都是以错位来遮挡视线隐藏景物。但与斜刺不同的是闪差可以通行,当从正面无法观察到对面情况时会产生是否有路的迷惑(图13)。是否选择继续前进决定了会不会遇到下一处风景。闪差的空间形式是对“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”最好的诠释。

图13 颐和园中的闪差

留夹即是空间对比下形成的两可之门。留出的路可通行,夹住的可望而不可行。正如方塔园中的垂花门,远看有3处开口可通行一处留门,两处夹门。而供人通行的仅是中间的门洞(图14)。

图14 垂花门的留夹

3 “观器十品”与竹园

3.1 竹园简介

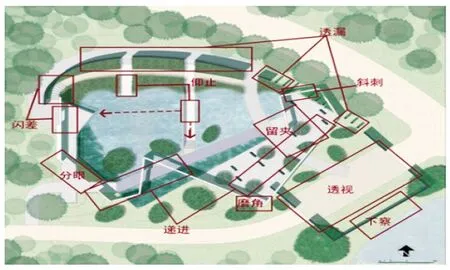

竹园通过一道曲折的白墙与分割的青砖墙勾勒了花园的边界,同时也完成了整个空间的营造。每一部分空间中都蕴藏了不同的观景手法,由此不难找出相同的“观器十品”(图15,图16,图17)。

图15 竹园平面图

图16 竹园鸟瞰图

图17 竹园中的“观景十品”

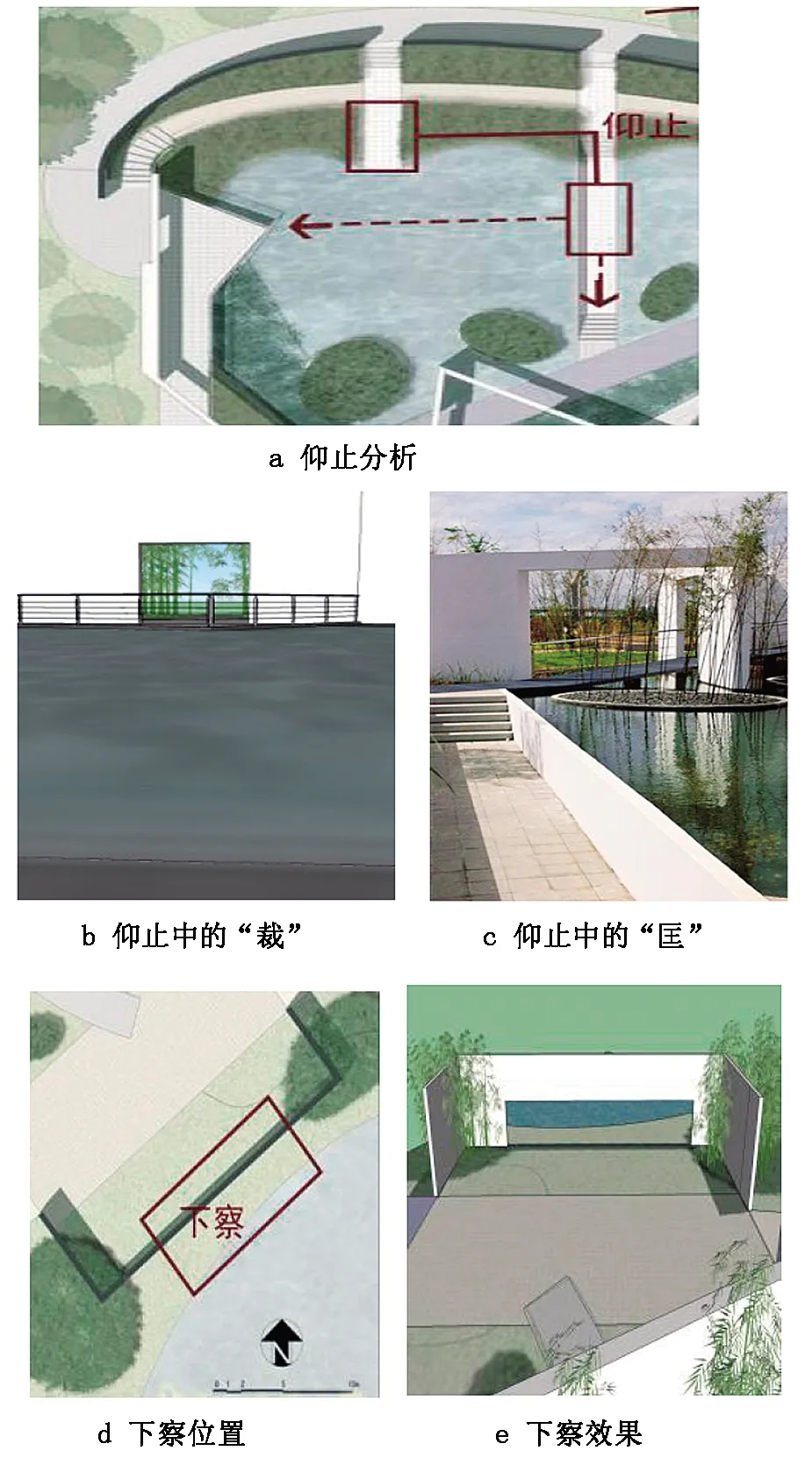

3.2 仰止与下察

竹园横跨水面连接两岸的桥梁为下沉空间,形似舟,也是全园中的最低点。在其中向四周观望,为仰视(图18a)。其中向西侧可以仰望至台,大水面为底没有路,正如“匡裁”中的“裁”(图18b)。而向北或向南仰望可看到逐层升高的台阶,台阶上层则为视线的终点即为主景,此为“匡裁”中的“匡”(图18c)。站在伸出水面的台向北眺望拥有相同的效果。

竹园中的下察处于全园的主入口处,墙壁下察处可窥视到另一处水面。由于水岸边际被遮挡,人只可从下察洞口窥见水面,给本来面积不大的水池增添了无限的想象空间(图18d,图18e)。

图18 竹园中的仰止与下察

3.3 透漏

竹园中弧线型的青砖墙体被分割成多数的“柱”与“短墙”。从园外向园内看,可透过墙体的漏洞窥见园内的情况。而园内的景象被墙体分割得大小不一,短墙遮挡了园内的大部分风景,增添了园内的神秘感(图19)。竹园用墙体表现了传统漏窗的功能。

图19 竹园中的透漏效果

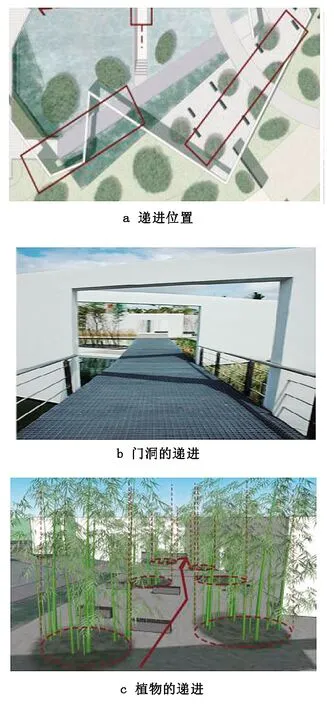

3.4 递进

竹园中南侧的白墙呈“之”字型反复曲折,并在曲折的墙面上开门洞。这些门洞角度不同,大小各异,互相交错遮挡人的视线。层层门洞递进增加整个路径的深远感。同样有递进关系的还有用植物围合的休憩场地。植物种植分为2列但却不整齐对仗,树丛的冠幅更是难以统一。递进的空间关系在面积有限的场地内增长视线,从而带来更深远的视觉感受(图20)。

图20 竹园中的递进

3.5 分眼

分眼最重要的作用就是把空间分割成2部分,在同一空间中产生2种不一样的空间感受。竹园的分眼作为入口之一,用2个门并列放置在观赏者面前让其选择,虽然进入同一空间,但运动过程与感受却截然不同。如选择左边入口,看似亲近水面开朗平远,但前方却无路通行只可静止观望。而另一门可窥见路线盘桓曲折不宜通行,但却是亲近园内的正确选择(图21)。

图21 竹园中的分眼

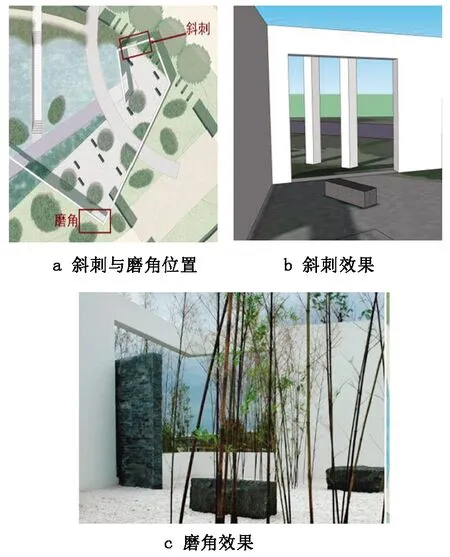

3.6 斜刺与磨角

斜刺与磨角均在竹园的边角,是园内空间与园外空间互相交流的中介。斜刺位于竹园东北角,在座椅上望向斜刺的洞口可以瞥见园外风景。磨角位于竹园东南角,比斜刺开洞大且观察角度更多。在相对封闭的空间中,斜刺与磨角打破了禁锢感,将园外的风景引入园内。斜向的角度也引导观赏者产生更多的活动行为,增加赏园的趣味性(图22)。

图22 竹园中的斜刺、磨角

3.7 透视

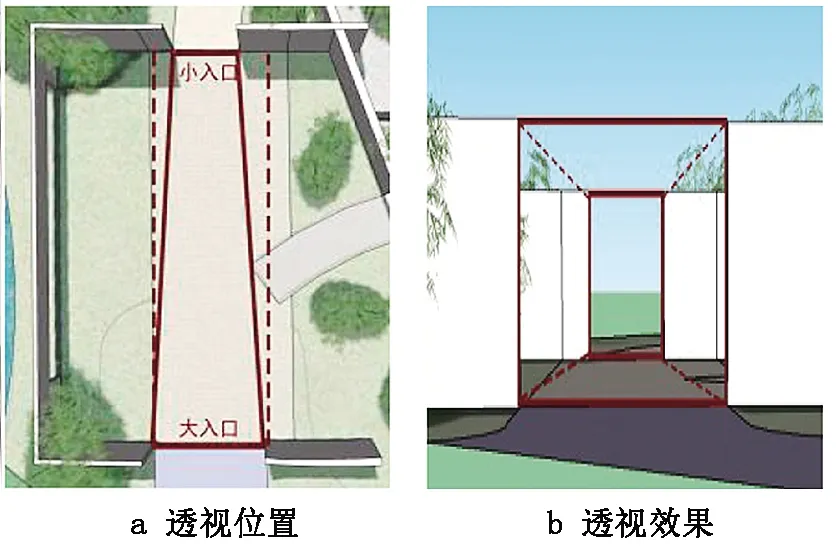

竹园中的透视即为主入口墙壁围合的矩形。矩形开2个口用于出入,但一开口大一开口小。从主路方向进入较大开口,所见为开敞空地与较小开口。由于两者形成的透视关系从视觉上产生了深远之感,为进入园内的视线交错产生对比(图23)。

图23 竹园中的透视

3.8 闪差与留夹

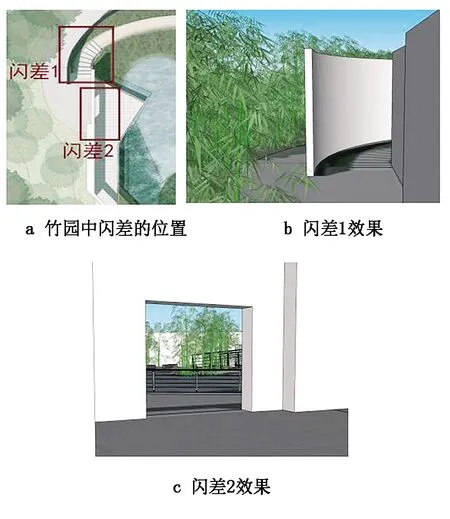

竹园的闪差有2处,最典型的为西侧的入口。其曲线的入口遮挡了前方园路,需要前进才可发现园路。另一处闪差虽然可观察到前方的水面,但并不可窥见园路,只有通过门洞进入台中才能发现右侧的园路。2种闪差形式虽然不同,但其引导方法与目的是相同的(图24)。

图24 竹园中的闪差

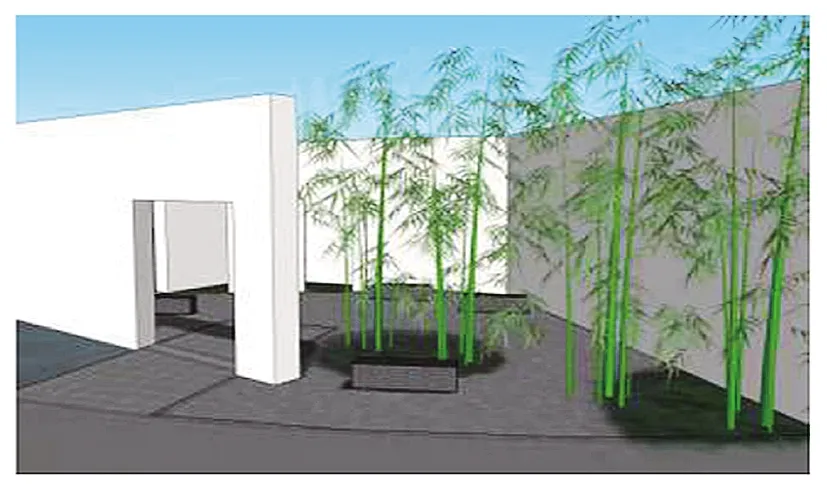

图25中左侧门可通行为留夹,右侧是竹林相夹形成的窄小空间。两侧都可通行,但带给人的感受却不同。

图25 竹园中的留夹效果

4 结语

从以上分析可以看出,竹园中存在“观器十品”或与之相似的模件。“观器十品”不仅仅是词源表,而且可以直接用于设计。正像王欣所说:“它们更大程度上不是设计,而是一组原型,但角色俱备。它们是多极指向的。随时取用,发展出新的东西”。虽然王向荣一再强调竹园与古典园林的形式语言无直接关系,但很明显,竹园采用的形式语言来自中国古典园林,只是更抽象、更隐秘。

王欣的“观器十品”于2009年发表,实际设计成品肯定更早;王向荣的竹园于2007年建成,二者基本同时出现。王欣的“观器十品”来源于国画,王向荣的竹园来自古园。可谓英雄所见略同,殊途同归。

“观器十品”为一种模件化造园实验的一组模件,竹园则完成了从模件实验到造园的具体实践,二者真可谓抛砖引玉、珠联璧合的典范,为中国古典园林的现代转译和模件化造园提供了难得的教学和设计案例,具有划时代的历史意义。