“三生空间”视角下昆明市传统村落民居风貌研究

刘 扬,陈淑娴,李亚楠

(西南林业大学园林园艺学院,云南 昆明 650224)

民居是传统村落的核心元素,其风貌表现对传统村落的整体风貌影响较大。在传统村落风貌保护和传承的大背景下,昆明市传统村落作为云南省历史文化的重要资源,其民居风貌的研究具有重大价值和意义。民居风貌是当地民族生活和生产状况的一种产物,是一个地区的地域特色和民族文化的展现。传统村落的民居风貌体现在3个层面:(1)单体民居建筑,如建筑外观、材料、色彩、装饰等;(2)民居群,如平面布局、立面设计、街巷空间等;(3)民居外部环境,主要是村落的选址布局、山水地貌和田园景观。

2012年“传统村落”这一概念被提出[1],至今已公布5批中国传统村落。”近年来,面对城市化快速发展的影响,传统村落民居风貌的保护出现了新的危机。学术界开始在景观学[2-3]、建筑学[4-6]、旅游学[7-8]、地理学[9]等领域探究民居风貌保护的新方法。目前,民居风貌保护研究主要集中在民居建筑自身风貌的保护[10-11]、民居周围环境风貌的保护[12-13]、民居聚落风貌的整体性与分级保护[14-16]。

截至2019年,昆明市共有20个传统村落入选国家保护名录,数量不多,但昆明市传统村落具有鲜明的滇中地域特色和民族文化特色,且处于城市化快速发展的前沿地区,虽然大部分民居建筑保存较好,但由于传统村落的“空心化”和局部自然灾害的出现,这些滇中地区独特的民居建筑及其风貌也正处于风貌被破坏甚至消失的危机之中。因此,昆明市传统村落民居的风貌保护意义突显,相关研究显得尤为重要和必要。

1 “三生空间”理论与传统村落民居风貌的关系

生态空间、生活空间、生产空间简称为“三生空间”[17]。“三生空间”协调发展的总体要求是:“促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀[18]。”许多学者把“三生空间”理论引入到传统村落的研究当中[19-21],但该理论在传统村落民居风貌方面的研究还非常鲜见。

1.1 “生态空间”与传统村落民居风貌的关系

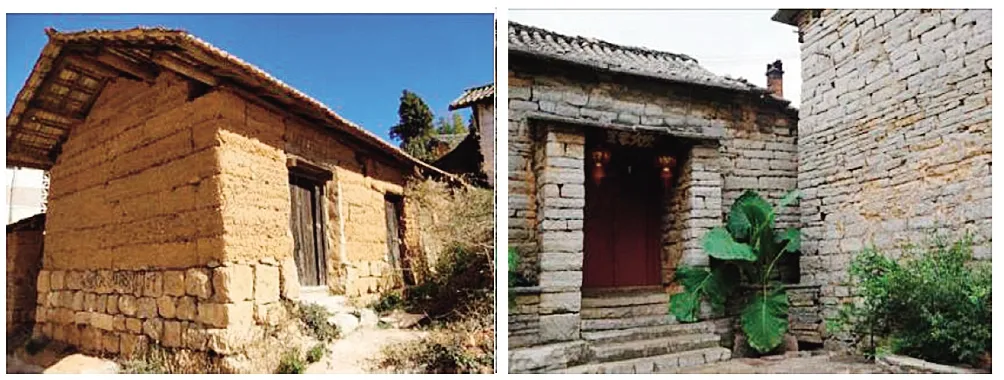

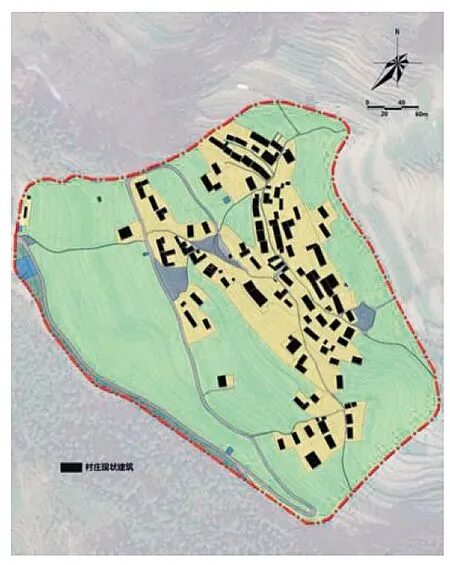

传统村落民居的外部环境主要表现为生态空间,同时也表现为一定的生产空间。生态空间决定着村落的规划与布局,是村落的物质载体和居民赖以生存的自然基础。不同生态空间形成不同的村落形态,如山区、半山区和坝区中的传统村落(图1)。生态空间所提供的物质资源和气候条件同样会造成民居风貌特征的多样性(图2)。

图1 山区、半山区和坝区中的传统村落

图2 土木结构的民居风貌和石木结构的民居风貌

1.2 “生产空间”与传统村落民居风貌的关系

传统村落民居群主要表现为生产空间,也表现为一定的生活空间。街巷空间是物资运输的主要通道,也是连接各民居的重要纽带。村落中的广场面积不大,却是物质生产与交换的重要场所。民居外部空间也有小型的生产空间(图3),便于居民生产和获取日常所需物质。

图3 民居外部的生产空间

1.3 “生活空间”与传统村落民居风貌的关系

传统村落单体民居建筑主要表现为生活空间,同时也存在着一定的生产空间。生活空间的使用对象是村民,独特的风俗习惯、个人信仰和思想观念会反映在生活空间中,具体表现在民居的色彩、材料、细部装饰及图腾等处(图4),不仅蕴藏着村民的智慧与心血,还彰显了村民的文化内涵与思想。

图4 民居色彩、材料、细部装饰及图腾

2 昆明市传统村落民居风貌现状

2.1 昆明市传统村落概况

昆明市位于云贵地区中部,三面环山,一面临湖,拥有7个市辖区,1个县级市,6个县。地势南低北高,属于北亚热带低纬高原山地季风气候。特殊的地貌和气候导致各民族散落生活在山地、坝区、平原之中,传统村落民居风貌各具特色。

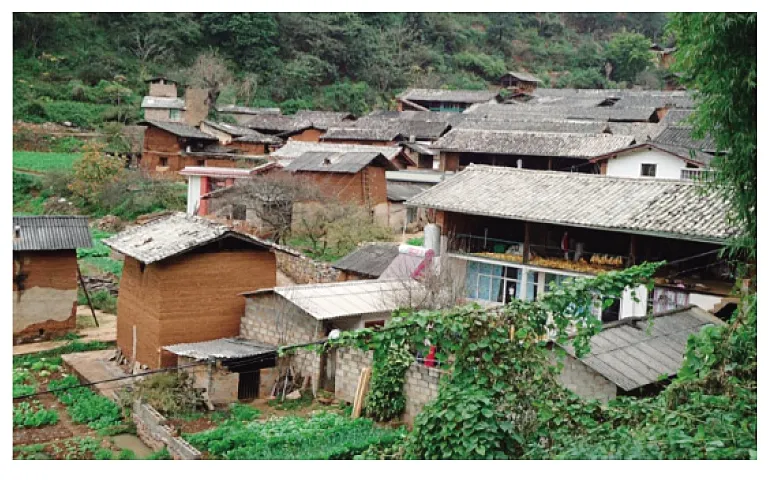

根据已公布的5批《中国传统村落名录》,昆明市入选的传统村落共计20个(表1);晋宁区数量最多,有11个,且多集中在夕阳彝族乡镇(6个);其次是西山区(2个);安宁、富民、禄劝、东川、嵩明、宜良、石林均各有1个。

表1 昆明市传统村落名录

2.2 民居风貌现状

通过实地调研,以民居风貌保护现状情况和相关数据资料为依据,将昆明市传统村落民居风貌归类为3种状态。

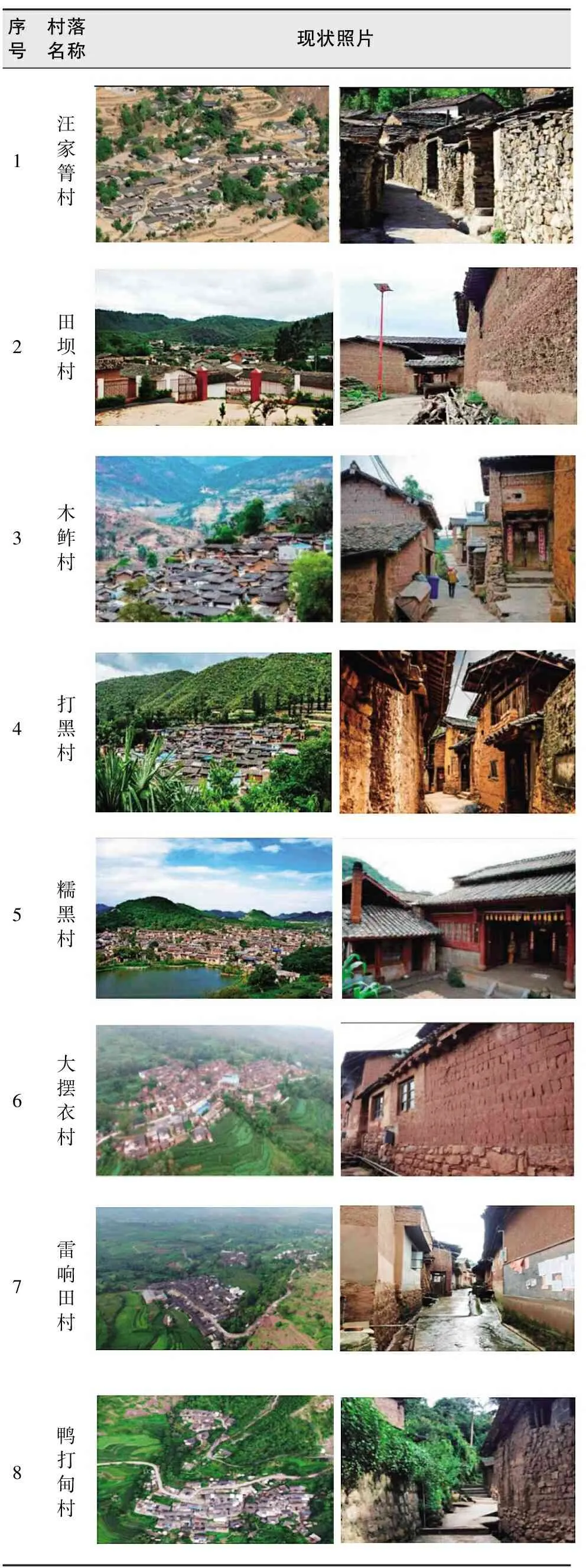

2.2.1民居风貌现状保护较好的传统村落

民居风貌保护较好的传统村落均处于深山之中,经济落后,交通欠缺,受外界因素影响较小。民居风貌在民居外部环境、民居群、单体民居建筑这3个层面上均保存完整,村落中的生活空间、生产空间以及生态空间在功能上保持着原有传统状态,这类村落共有10个(表2)。

表2 民居风貌现状保护较好的传统村落

2.2.2民居风貌现状保护一般的传统村落

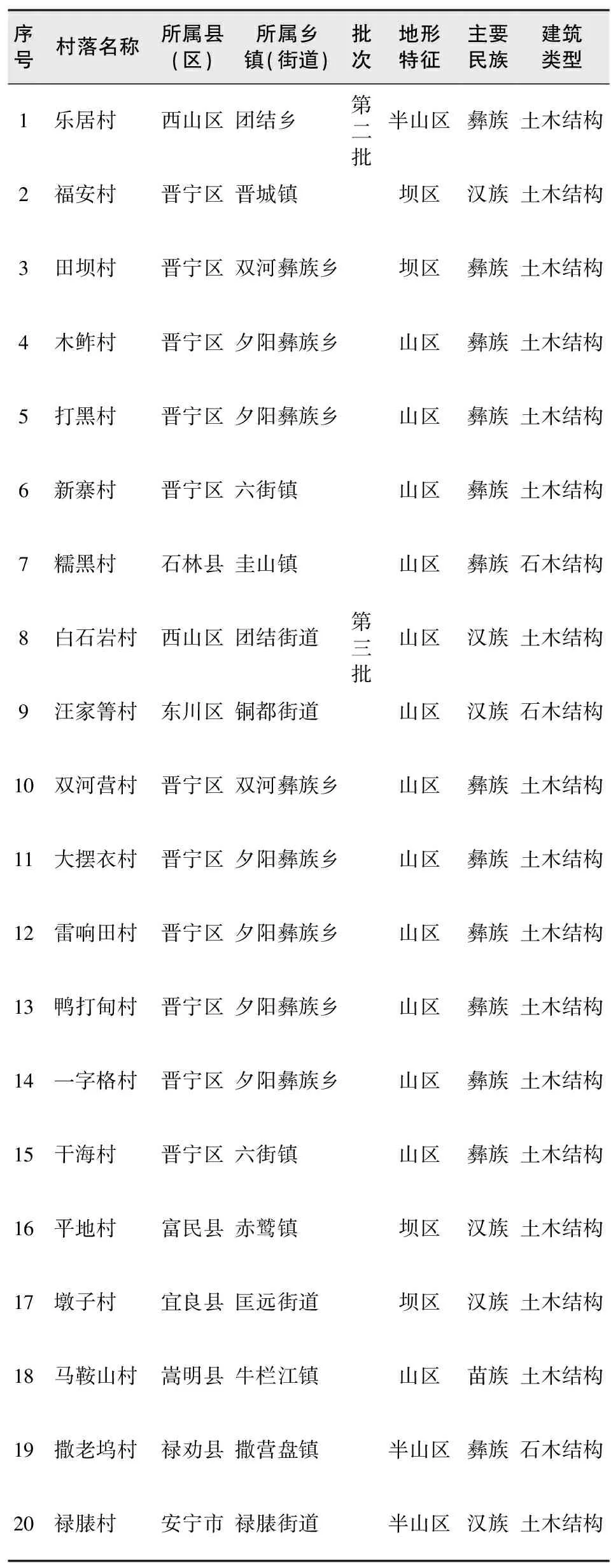

随着科技的进步、生活水平的不断提高,处于经济发展中的传统村落开始自行扩建或改建建筑,以满足村民的日常生活所需。现代建筑和西式建筑的出现造成民居风貌在民居群层面和单体民居建筑层面上的破坏,村落中的生活空间和生产空间在功能上受到现代化建筑技术的影响,传统生活、生产状态已遭到破坏,这类村落共有7个(表3)。

表3 民居风貌现状保护一般的传统村落

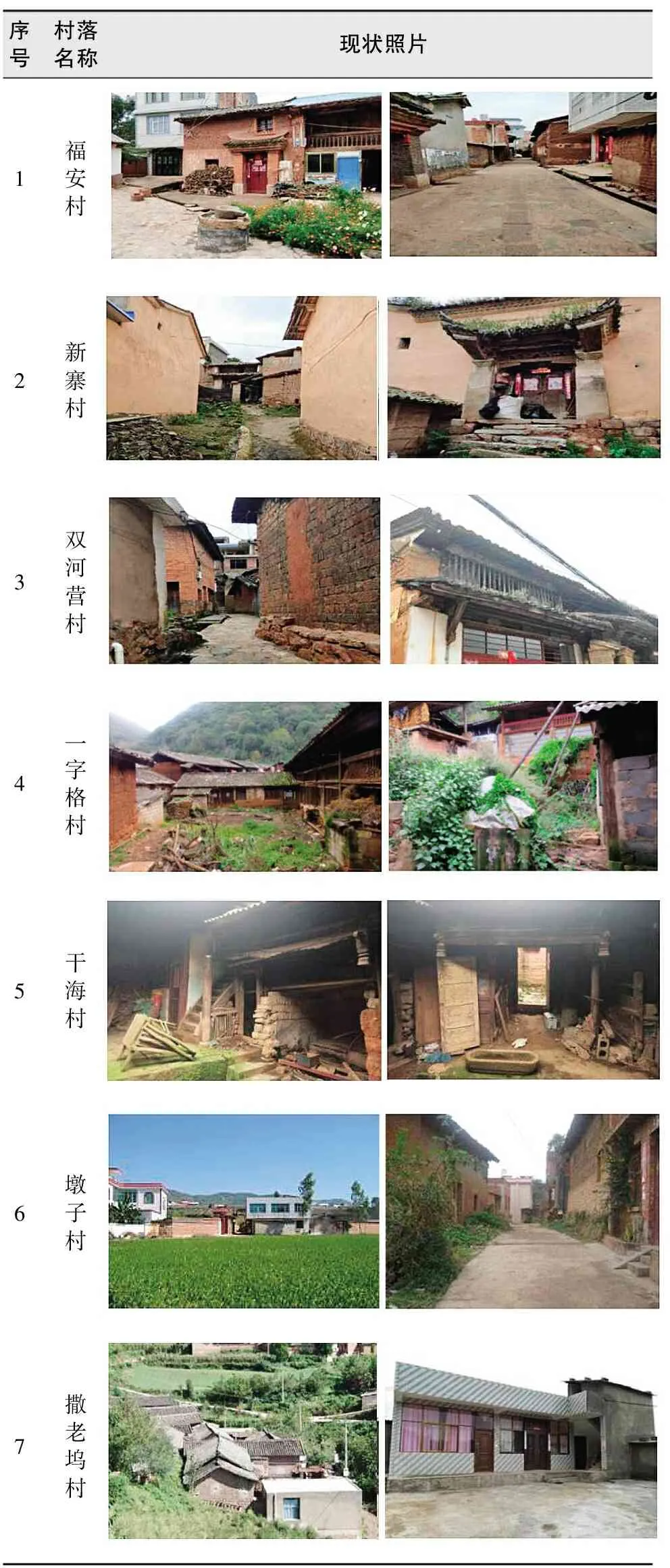

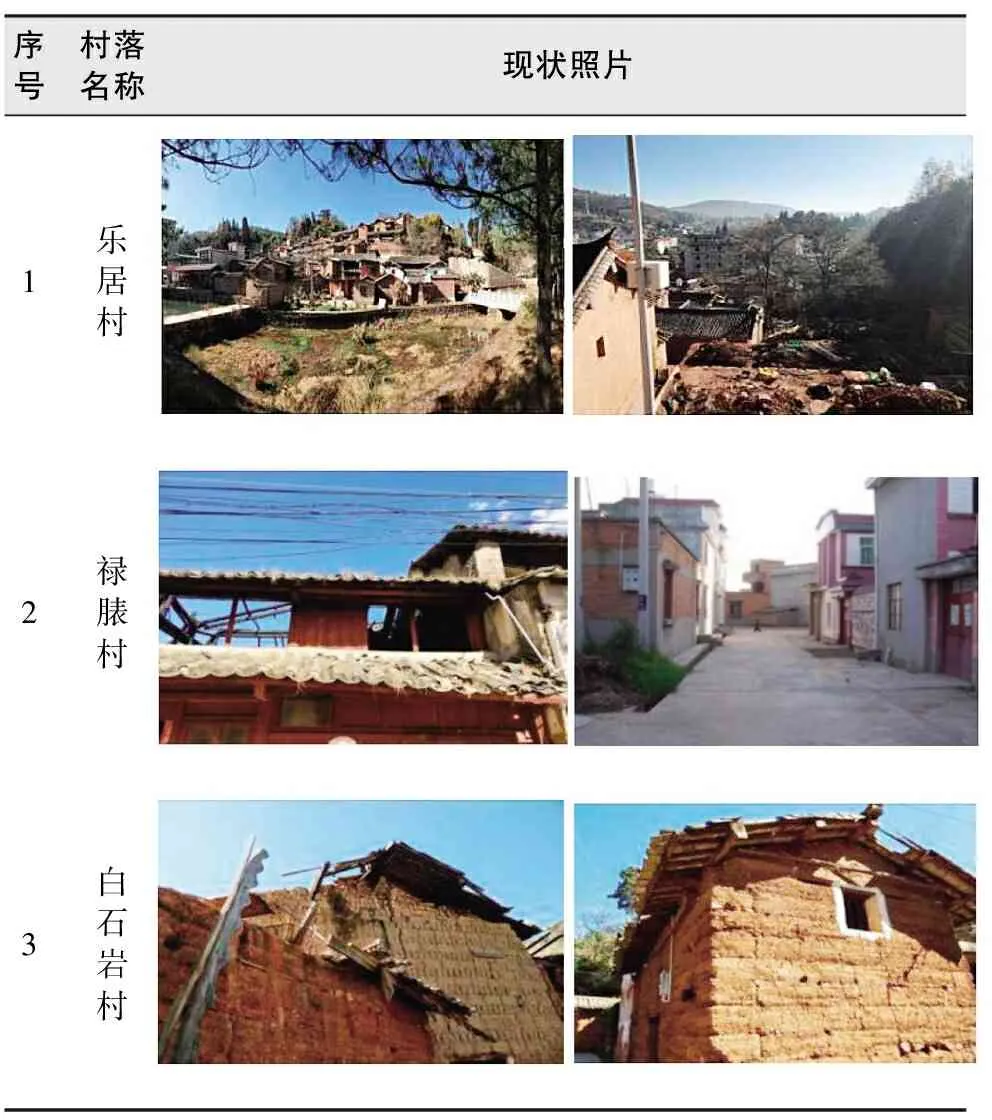

2.2.3民居风貌现状保护较差的传统村落

一方面由于开发不合理造成某些传统村落民居风貌落败(有2个村落)。新建筑的大量涌现,导致民居风貌在民居外部环境、民居群、单体民居建筑这3个层面上遭受严重破坏,村落中的生活空间、生产空间和生态空间在功能上已完全改变,原有的传统生产、生活模式已近乎消逝。另一方面是由于城市化影响,村民集体外出打工,民居无人居住且已经开始倒塌,造成民居风貌在民居群层面和单体民居建筑层面上的破坏(有1个村落),村落中的生活空间和生产空间在功能上受到城市化影响,导致原有传统生产、生活模式的消失(表4)。

表4 民居风貌现状保护较差的传统村落

3 造成民居风貌破坏的原因

3.1 城市化带来的负面影响

随着城市化建设进程的加快,作为主要生产动力的村民开始到城市中寻求发展,导致村落的传统生产方式逐渐消失。以白石岩村为代表,该村落中的耕地荒废、传统文化无人继承、民居无人维修等情况使得传统村落民居风貌更加难以得到保护。

3.2 西式建筑的渗入

由于大部分村民的文化程度较低,在西式建筑魅力的诱导下,村民开始使用现代建筑材料和方法,致使村落中逐渐出现现代化建筑和西式洋房。这些建筑与原有民居产生了巨大的差异,既破坏了传统村落民居的原始风貌,又破坏了传统村落整体风貌的协调性。

3.3 政府监管力度不够,村民保护意识薄弱

政府对传统村落保护的重视程度决定着传统村落民居风貌的保护状况。政府监督管理力度以及宣传力度不足,使居民无法了解传统建筑文化的重要性,村民缺乏保护意识和观念,导致一些对传统村落民居风貌造成损害行为的出现,如村民私自拆除原有民居、在原有民居的基础上进行扩建或者是建造新的现代住宅等。

3.4 过度开发产业,缺乏科学的保护规划

在旅游业快速发展的热潮中,相关部门未考虑到村落的实际情况,造成过度开发的现象。因此,需对传统村落进行全面调查和准确定位,制定出合理的发展措施,才能有效保护传统村落民居风貌[22]。截至目前,昆明市还有一半的传统村落未制定科学保护规划策略,这些村落的保护是通过借鉴其他传统村落的保护方法及策略,存在着很大的随意性,给传统村落民居风貌保护带来一定的隐患[23]。

4 昆明市传统村落民居风貌特征

昆明市入选保护名录的传统村落分布在山区、半山区和坝区之中,其民居除了糯黑村、撒老坞村和汪家箐村是石木结构外,其余的均为土木结构(表1)。在满足“三生空间”功能的基础上,从民居风貌现状保护较好的传统村落中选取晋宁区田坝村和东川区汪家箐村分析民居外部环境、民居群、单体民居建筑这3个层面的民居风貌特征。

4.1 民居外部环境

4.1.1选址

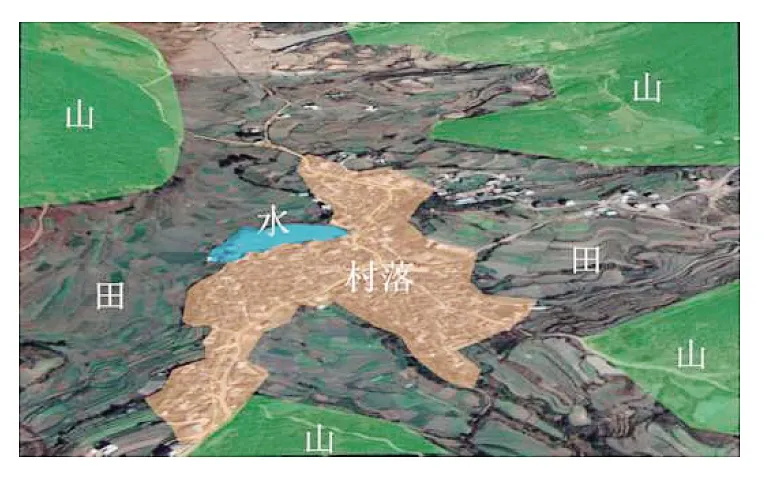

村落选址格局因子主要包括山、田、水和村,且以村落为中心,山、田和水依次环绕,最终呈现出“依地就势,背山临水,四面环田”的格局形式(图5)。

图5 选址格局

4.1.2布局

1)“带状+点状”结构的村落布局形式

常见于地形特征为山区和半山区的村落(共16个村落)。在地形地貌的限制下,沿等高线平行或垂直进行排布,营造出具有层次感的“带状+点状”结构的布局形式(图6)。

图6 呈“带状+点状”结构的布局形式

2)“团状”结构的村落布局形式

在地形特征为坝区的村落中较为常见(共4个村落)。平坦地势有限、民居分布集中,并以街巷相连、紧密交错,使村落构成“团状”结构的布局形式(图7)。

图7 呈“团状”结构的布局形式

4.2 民居群

4.2.1平面布局

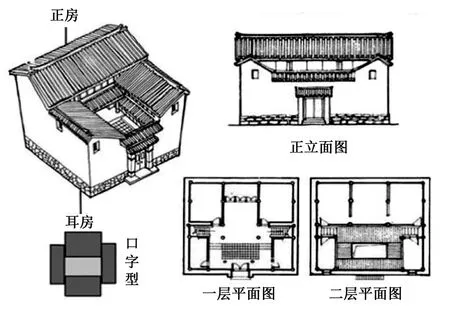

1)“口字型”民居

属于云南最典型的合院式民居平面形式,常见于土木结构民居中。由四面墙壁围合而成,正房与耳房高低交错,中间设有天井,也称为“一颗印”民居(图8)。共有17个传统村落具有这类平面形式的民居,并未发现糯黑村、汪家箐村和撒老坞村具有这种民居。

图8 “一颗印”民居

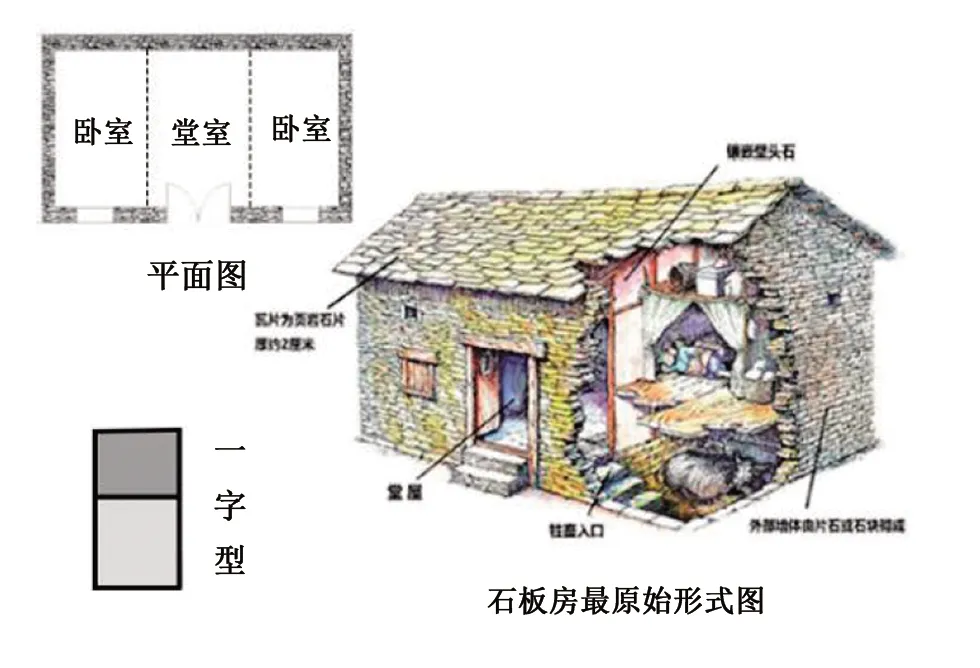

2)“一字型”民居

属于一种简单的民居平面布局形式,在石木结构民居中较为常见。采用三开间的形式(图9),正屋中央作堂室,两侧作居住之用,村民的日常生活、生产活动都在院内进行。20个村落中均有“一字型”平面形式的民居,且保存良好。

图9 “一字型”民居

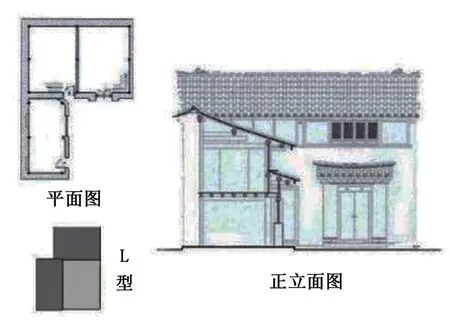

3)“L型”民居

这类民居也称为“二合院”,指只有一边建有耳房的民居。“一颗印”民居省去一边的耳房就称为“半颗印”(图10)。耳房一般是饲养家畜、堆放粮食和木材的空间。“L型”平面形式的民居存在于20个村落中,但数量较少。

图10 “半颗印”民居

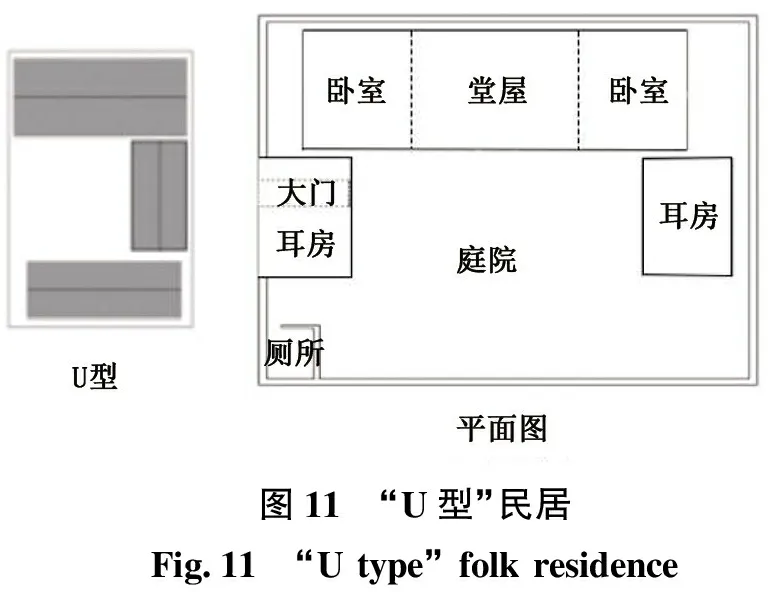

4)“U型”民居

这类民居又称为“三合院”(图11)。一般情况下,正房两侧设有一间或两间耳房,但也存在一边有两间耳房,另一边只有一间耳房的平面布局形式。“U型”平面形式的民居也广泛分布在20个村落中,但数量较少。

4.2.2街巷空间

传统村落的“街”是主路,“巷”是支路,街巷空间作为主要的生产空间,主路是连接村落内、外空间的通道,支路是划分民居之间的道路,两者具有运输生产物资和串联分区的功能。昆明市20个传统村落的街巷空间大致呈“鱼骨状”的空间结构,只有一条主路,两边横生出许多支路,形成“一主干,多分支”的道路体系(图12)。

4.2.3立面特征

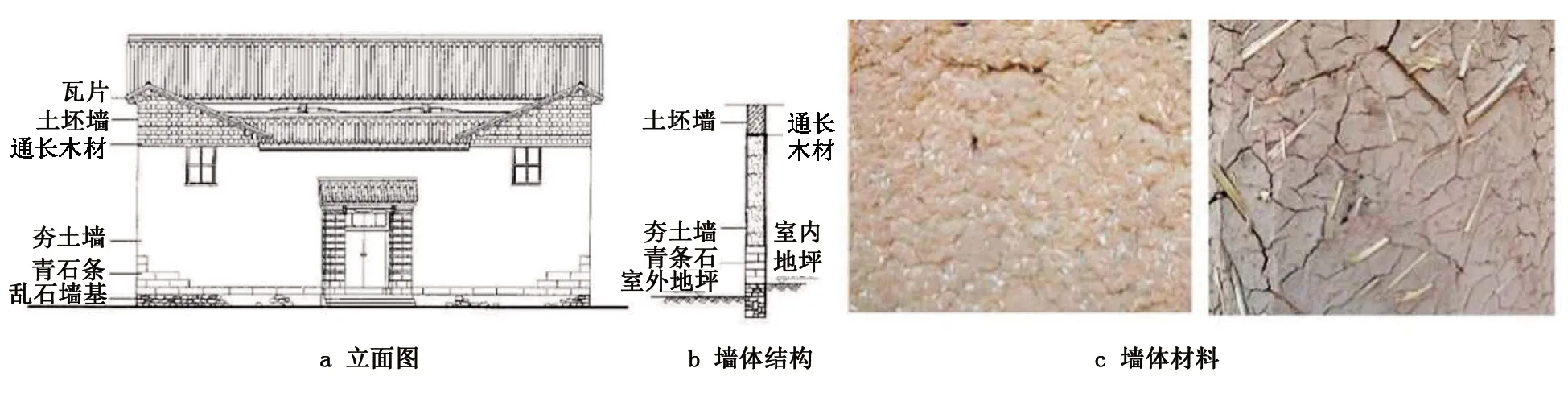

1)墙体特征

①土类墙体

墙体由土料构成,共17个村落使用。一般分为2种墙体,一种是上部为土坯墙,下部为夯土墙(图13);另一种是全身为土坯墙。土墙体具有私密性强、防风防寒、抗震防盗、取材方便、经济实惠和坚固持久的优点,但也存在不耐雨淋、墙面开窗面积不能过大的缺点。

图13 土墙

②石类墙体

墙体由石料构成,有3个村落使用,分别为糯黑村、汪家箐村和撒老坞村。墙体用石块堆砌而成,具有耐火隔热、抗性强和不透水性的特点。未加工的石块建造的墙体称为“粗毛石墙”,一般用于墙体底部,而经过简单加工的石块建造的墙体称为“平毛石墙”,主要用于墙体中上部或整个墙身。村民会将农作物挂在墙上晾晒,增加了墙体功能(图14)。

图14 石墙

2)屋顶特征

①硬山式屋顶

以“一颗印”民居为例,其屋檐错落有致(图15)。正房屋顶是双面对称的硬山式结构,耳房屋顶是双面不对称的硬山式结构,有17个调研村落使用硬山式屋顶。正房屋顶最高,耳房屋顶介于正房一、二楼之间,既能抵挡大部分阳光的照射,也方便雨天来回穿行。同时,一楼屋顶上会晾晒农作物,使屋顶成为进行生产活动的区域之一。

图15 “一颗印”民居屋檐

②悬山式屋顶

以石板房为例,屋顶由石板铺设而成,石板薄厚均匀,呈“鱼鳞状”铺设于屋面上(图16)。层层叠加的石板形成了一定的坡度,使屋顶具有遮风避雨、防晒隔热、双向排水和生产晾晒的功能[24]。有3个村落使用悬山式屋顶,分别为糯黑村、汪家箐村和撒老坞村。

4.3 单体民居建筑

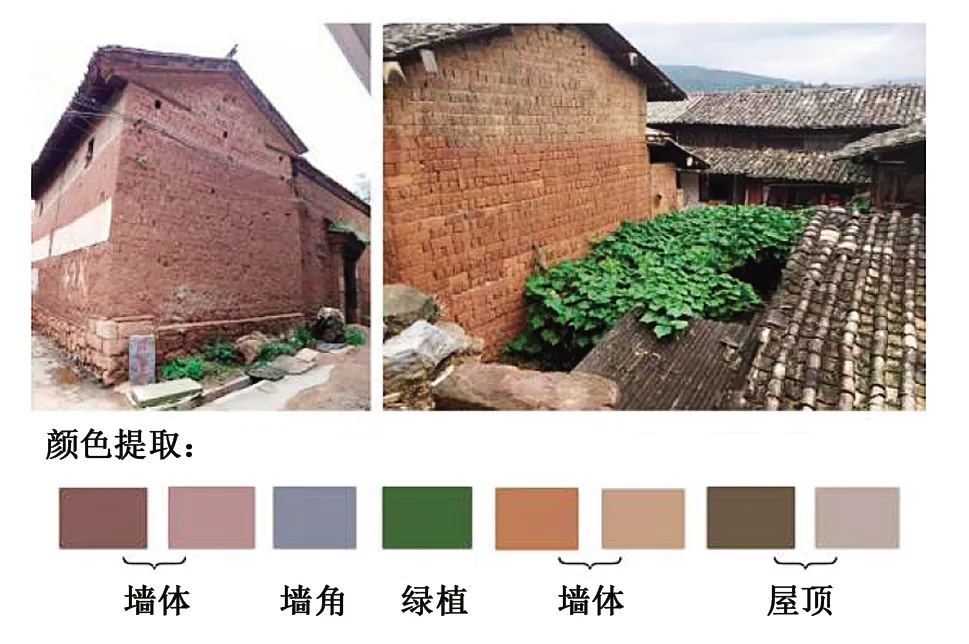

1)“一颗印”民居风貌

一般为三间两耳式或三间四耳式的院落形式,即正房三间,两边的耳房左右各一间或两间,并设有一个倒座[25]。这类民居存在于17个村落,具有独立式院落、高墙小窗和体量较小的特点。整个民居骨架采用木制材料,穿斗式构架搭建,并用红土作为墙体材料。总体上以土红色或土黄色为主(图17)。

图 16 石板屋顶

图17 民居整体色彩

民居装饰主要体现在门窗和构件上,以木雕为主,石雕较少。门楣上的木制装饰,一般会雕刻龙凤、花草、鸟兽、人物、文字等图案,具有很强的寓意性和象征性[26](图18)。垂花柱造型各异并附着简单花纹(图19),木隔板由简单的几何型花纹组成(图20),民居的台阶和石壁上存在着一些图腾(图21)。

图18 门楣上的装饰

图19 垂花柱上的花纹

图20 木隔板上的花纹

图21 石壁、石阶上的图腾

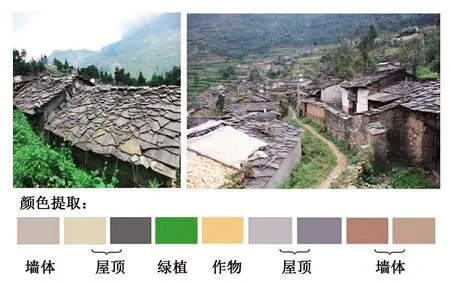

2)“石板房”民居风貌

以上、下两层居多,依山就势,院落形式有“一字型”、“L型”和“U型”,由石材堆砌而成的民居称为“石板房”[27],存在于3个村落,具有“以木为架、石块为墙、石板为顶”的特点。采用木材并运用穿斗式构架搭建民居骨架,墙壁由石板、石块堆砌,缝隙之间用碎石填补,再用石灰粉密封,屋顶由石板、石片铺设,色彩以青灰色为主(图22)。

图22 民居整体色彩

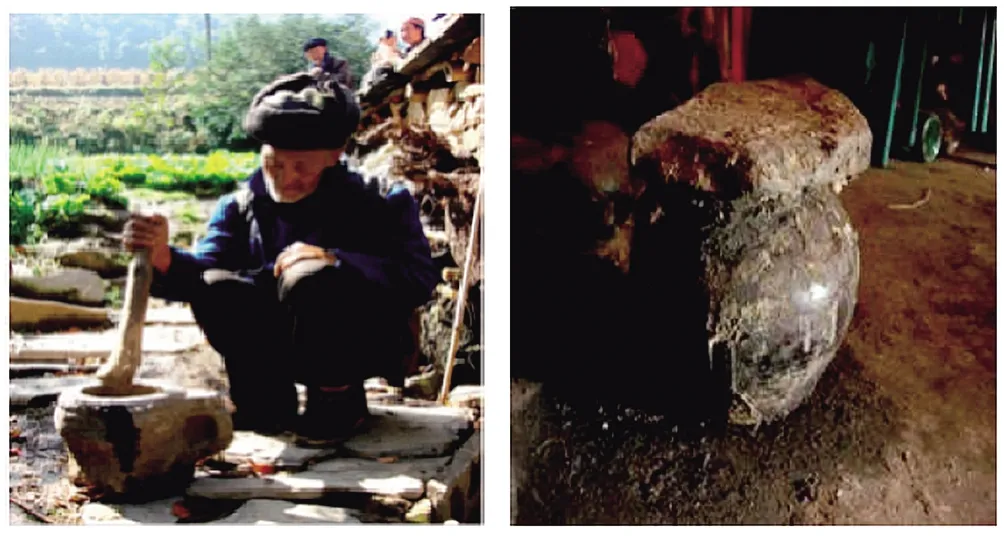

民居装饰主要在木材上体现,并且装饰构件较为单一,没有“一颗印”民居装饰丰富多样。一般是在门簪上有所装饰(图23),刻字或是把门簪雕刻成几何形结构,象征平安、多福等。虽没有很多雕刻精美的装饰性构件,但却有很多石材打造的工具(图24),如石磨、石缸、石盘等,这些工具与村民的日常生活密切相关。

图23 门簪上的装饰

图24 石制用具

5 结语

研究针对昆明市传统村落民居风貌较好、一般、较差3种现状和问题,分析原因,总结昆明市传统村落民居风貌特征,结合“三生空间”理论,重视“三生空间”功能的满足,从传统村落民居风貌集中体现的民居外部环境、民居群、单体民居建筑3个层面,期望借助政府、社会以及村落的主体力量,最终实现传统村落民居风貌在审美和功能上的完美结合,为相关的保护规划实践提供支撑和依据。