深层解读“动手做”,发展学生数学素养

江苏常州市花园第二小学 徐 靖

为了更好地实现素质教育,发展学生数学素养,苏教版小学数学教材专门设立了 “动手做”栏目,主要包括图形变化、规律探索、统计分析,以及创新设计。以下笔者从教材梳理、教学目标、教学价值三个方面对“动手做”的内容进行了相关的研究。

一、梳理教学材料,分析教学编排

1.分布情况

前期我们对12册苏教版小学数学教材进行了梳理,在第一册书中并没有安排“动手做”栏目,其余的11册书中一共有37次“动手做”。从年级编排上看,一年级和五年级相对较少,一年级只有1次,五年级只有5次,分别占总数的2.7%和13.5%。六年级最多,有9次,占总数的24.3%。从内容上看,“动手做”栏目涉及的内容包括“数与代数”“图形与几何”“统计与概率”三大领域,其中涉及“数与代数”内容的有11次,占29.7%;涉及“统计与概率”内容的有4次,占10.8%;涉及“图形与几何”内容最多,有22次,占59.5%。

2.分类情况

我们对教材中的“动手做”内容进行了分类,可以分为游戏型、方案型、操作型以及统计型。游戏型“动手做”主要是促使学生在游戏中体会有关数学知识,收获数学方法,如三年级下册第五单元《年、月、日》中的“动手做”——框数游戏;方案型“动手做”主要是启发学生根据问题进行创造性的设计,与同伴交流各自的设计思路和方案,寻求最优化的方案,如六年级下册第七单元总复习中的“动手做”——包装的学问;操作型“动手做”主要是让学生通过量一量、摆一摆、拼一拼等活动,提高动手能力,发展空间观念,促进思维生长,如二年级下册第七单元《角的初步认识》中的“动手做”——三角形拼角;统计型“动手做”则是引导学生运用统计的思想,通过实验、调查来获取信息,然后整理信息得出相关数据,并对数据进行分析,得出相关结论,如六年级下册第一单元《扇形统计图》中的“动手做”——谁的反应速度快。

二、明晰教学目标,抓住教学重难点

教学目标是教学的出发点和归宿,一切教学活动都是围绕教学目标来进行的。《义务教育数学课程标准(2011年版)》中将数学课程的总体目标与分学段目标按“知识技能、数学思考、问题解决、情感态度”等四个维度进行表述。对于“动手做”的教学,教师必须明晰每一次“动手做”的教学目标,使整个教学过程都有依据。这样才能更合理地设计教学过程,实现教学目标,抓住教学重难点。

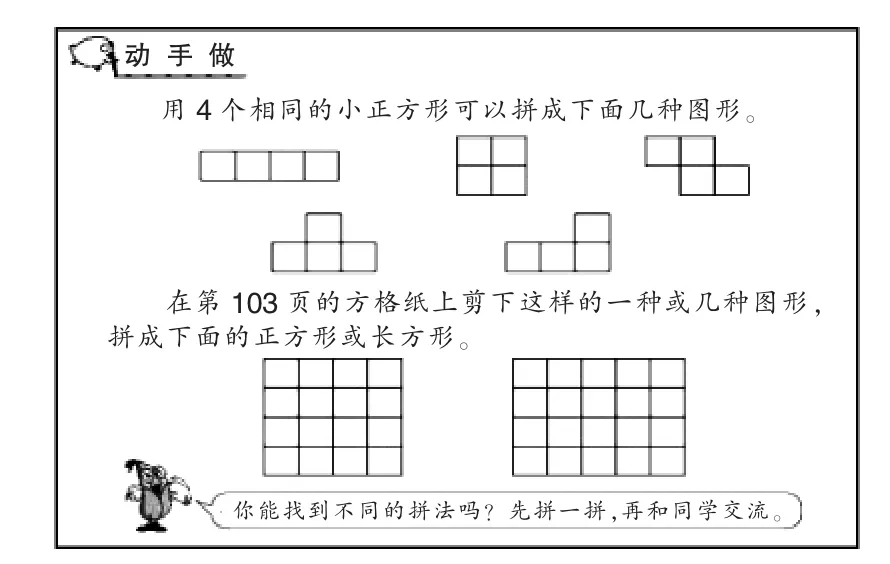

例如,苏教版小学数学三年级上册第45页的“动手做”(见图1),主要是用不同的“四方块”去拼正方形或长方形,并尝试找到不同的拼法。首先,在“知识技能”维度:使学生在观察、拼图、交流的过程中进一步加强对长方形和正方形特点的体验,逐步掌握拼图方法,能利用拼图方法把“四方块”拼出正方形和长方形,体会拼法的多样性。其次,在“数学思考”维度:使学生在探索用“四方块”拼正方形和长方形的过程中,学会独立思考问题,体会数学的几何变换思想,发展空间观念。再次,在“问题解决”维度:使学生在探索不同拼法的过程中,培养问题意识,获得解决问题的一些方法,发展创新意识。最后,在“情感态度与价值观”维度:使学生进一步感受数学知识、方法之间的联系,体会图形组合过程中的趣味和智慧,激发学生研究图形的兴趣。教师只有明晰了“动手做”的教学目标,才能进一步改善教学方式,并充分利用“动手做”的过程,让学生体会“动手做”蕴含的价值。

图1

三、深入发掘知识,归位教学价值

“动手做”是以动手实践为主要学习方式,不但可以帮助学生获取数学知识,而且可以推动学生数学素养的发展。因此,我们要深入发掘教材中每一个“动手做”,让学生真正展开“动手做”的数学学习,体会其独特的价值。

1.有助于提高审美情趣,培养学生创新意识

数学是创造性的艺术,而艺术是美的表达方式。数学不仅体现美,而且创造美。因此,我们可以充分利用“动手做”提供的相关内容,提高学生的审美情趣,培养创新意识。

例如,苏教版小学数学一年级下册第20页的“动手做”(见图2),这是一次创造性的拼图案活动。这次活动可以分两个环节进行。第一环节是让学生用学过的图形仿照教材给出的图案拼,产生一种对拼出图案的美感,从而对拼图案产生兴趣。第二环节是让学生创造性地拼,拼出自己喜欢的图案,并和同伴交流自己的收获和体会。学生在这样的活动中,既收获了成功的喜悦,又陶冶了美感,且增强了创新意识。

图2

2.有助于激发学习兴趣,孕育优秀学习品质

《义务教育数学课程标准(2011年版)》中提出:数学教学活动应激发学生兴趣,调动学生积极性。“动手做”栏目中有些内容需要较长时间进行观察与记录。因此,教师可以根据提供的内容布置学生在家里完成实验,将数学学习延伸到课外,激发学生学习数学的兴趣。

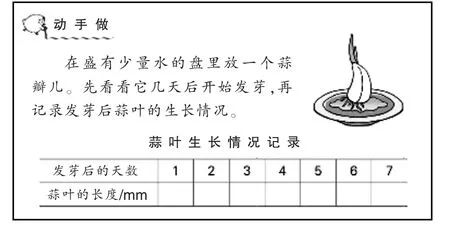

例如,苏教版小学数学二年级下册第58页的“动手做”(见图3),主要是引导学生经历测量和记录蒜瓣发芽后蒜叶的生长情况。由于这项实验过程需要的时间比较长,因此在学完本单元第一课时《分米和毫米的认识》后,就可以布置给学生这项实验任务,并对实验要求以及测量记录的方法作适当指导,让学生在家定时测量和记录数据。完成实验后,要组织学生展示实验成果,交流记录的数据和发现的情况,并说一说自己的体会与收获。在这样的活动过程中,学生不仅了解了通过测量收集数据的方法,而且激发了对测量活动的兴趣,培养了认真负责的学习态度。

图3

3.有助于感悟数学思想,促进学生学会思维

《义务教育数学课程标准(2011年版)》指出:数学思想是数学知识和方法在更高层次上的抽象与概括。教师在教学“动手做”时,可以将数学思想渗透到教学中,引导学生积极思考、理解体验,让学生逐步感悟数学思想,促进学生思维能力的发展。

例如,苏教版小学数学四年级下册第9页的“动手做”图形变换(见图4),这是图形与几何领域的重要内容之一,而几何变换思想则是一种重要的思想方法,在图形平移和旋转中都有着重要的应用。这次“动手做”是把一张大正方形图片平均分成4个相等的小正方形,然后将它们打乱拼成一个大正方形,要求学生发挥空间想象并动手操作,把打乱后的图案还原成之前的样子。在还原的操作过程中,学生要不断想象小正方形旋转以及平移的过程,这就渗透了几何变换思想,发展了学生的空间观念。同时,学生在不断地试与调整中,找到还原步骤最少的方法,有助于学生思维的发展,促进学生学会思维。

图4

4.有助于发展推理能力,增强数据分析观念

数据分析是统计的核心。通过数据分析体验随机性,对于同样的事情,我们每次收集到的数据可能会不同,同时只要数据足够多,就有利于从这些数据中推理发现相应的规律。“动手做”栏目中的一些内容需要让学生在操作过程中收集数据、整理数据并分析数据,对数据进行合情推理,得出相关规律。

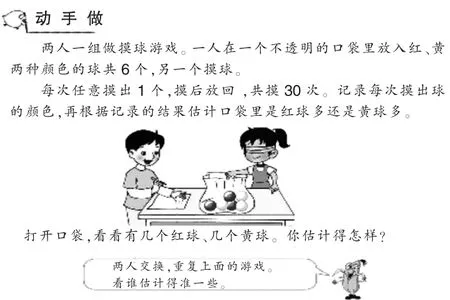

例如,苏教版小学数学四年级上册第69页的“动手做”(见图5),主要是通过摸球游戏,引导学生在游戏中收集、整理数据,并根据数据判断口袋里哪种颜色的球多。虽然随机现象的结果在发生之前不能确定,但是随机现象的结果发生仍然是有规律的。所以学生只要充分收集、整理摸球结果的数据,并对数据进行分析、归纳、推理,就能从无序的现象中发现确定性规律。看似一个简单的摸球游戏,却发展了学生的数据分析观念,进一步提升了学生的推理能力。

图5

综上所述,“动手做”是学生学习数学知识、理解数学本质、发展数学思维的重要途径。教师要重视“动手做”活动教学,不能流于形式,要把握“动手做”的价值,让学生经历每一次“动手做”的探究过程,进而有效培养学生的数学素养。