交通基础设施对产业分工的异质性影响研究

董洪超 蒋伏心

[摘 要]根据新经济地理学的跨期分工理论,构建区域间分工套利模型,并选取2003—2018年中国省际面板数据,采用两区制空间杜宾模型进行实证分析,实证分析中以交通基础设施滞后期作为工具变量来解决模型的内生性问题。理论和实证分析的结果表明:首先,总体看来,交通基础设施对中国各区域产业分工有显著的正向影响,地区间、城市间的产业同构在逐步削弱。其次,东部、中部、西部三个地区的基础设施要素禀赋差异显著,异质性分析的结果表明东部地区“边际效用”最高的是铁路,而中西部地区铁路“边际效用”显著低于公路。最后,在长三角、珠三角、环渤海等城市群内,政策所带来的生产规模扩大和行政壁垒的消除在交通基础设施对区域内产业分工中发挥着乘数效应。

[关键词]交通基础设施;产业分工;新经济地理学;跨区套利;空间杜宾模型

[中图分类号] F129.9;F062.9[文献标识码] A[文章编号] 1673-0461(2021)12-0049-09

一、引 言

增长和均衡是经济学中典型的“效率与平等”问题,作为发展中的大国,中国30余年的改革开放带来的是经济的快速发展,然而在此过程中带来的区域发展不均衡问题越来越突出。近年来,大量关于中国经济空间结构的研究表明国内区域经济的发展正从“以邻为壑”向着“以邻为伴”演进。理论上,产业的空间结构是在一个大的地理区域内将原本相对独立的产业规划根据比较优势进行整合从而形成分工明确、关联紧密的产业结构的过程。区域内合理的产业分工和协作是社会化大生产效率提升的基础。关于区域发展一体化中的分工问题,“京津冀”地区经济一体化发展提供了范本,规划中明确了北京作为科技创新中心的定位,同时将天津的主要产业确定为以技术密集型的高端装备和电子信息化上下游产品为代表的先进制造业,而河北的定位则是承接北京和天津的产业转移同时作为“京、津”两市科技创新成果转化平台。交通基础设施通过改善产品、要素、技术流通成本直接影响着区域内产业分工和协作,从而推动整个区域高效生产。区域生产要素禀赋的差异带来生产的分工,专业化分工又是生产效率提升的有效路径。然而广而全的交通基建在经济发展和区域协调中能否带来可靠的“边际效用”,值得我们开展深入的研究。基于此,本文系统的分析交通基础设施对产业分工的影响,进行多角度的检验,并探讨可行的效率提升路径。以往的研究表明交通基建与经济发展之间在一定程度上互为因果,考虑到本研究内生性存在的可能,实证分析中将交通基础设施的滞后一期作为工具变量,以提高结果的准确性和说服力。

本文可能的边际贡献主要有:第一,强调产业分工是一个双向选择的结果,即产业的区位选择和城市的产业选择,交通基础设施通过缩短城市间的“时空距离”可以有效推动跨区域产业分工的市场化进程,有利于竞争机制发挥作用;第二,构建了一个符合中国实际的跨期分工模型,即假定城市群内完全开放,区域之间完全不开放,并据此从理论上验证中国东部地区共同发展与西部地区的产业同构的原因和动力机制;第三,实证分析中充分考虑分工的层层推进式,即产业的转移是由一个省往临近省市迁移分工,由此在研究该类问题时模型采用两区制空间杜宾模型所得结果更为精确。此外,既往的研究大多认为高速公路或铁路建设接近于一项准自然实验,但中央政府的决策往往会考虑地方经济发展,私人资本的进入也使得交通基础设施与产业分工之间互为因果,因此本文在经验分析中认为变量之间的内生性似乎不可避免,而差分处理的交通基建新增似乎也不能完全解决该问题,故选取交通基础设施的滞后一期作为工具变量,以期提高实证分析的准确性。

二、相关研究回顾

关于经济系统中产业分工的研究,古典的经济地理学研究主要聚焦在资源的禀赋差异、工业的区位选择、以及集聚所带来的规模报酬递增。近期的研究更多的是从贸易的角度开展,有学者提出贸易与专业化分工是相辅相成的促进关系,贸易量的增加有助于专业化分工的提升。

Wang(2019)选取法国和日本作为研究对象, 结果证实在“中心-边缘”的区域产业结构演化中,

不同企业的反应速度存在显著差异,要素生产效率较高的企业往往对集聚所带来的租金成本变化更加敏感[1]。Gaubert(2018)认为高效率企业可以从集聚区中获得更高的效益,这类企业也更愿意留在集聚的区域[2]。高翔等(2015)的研究表明专业化分工能增加人们从贸易中获得的收益[3]。交通基础设施在社会化大生产中作为要素和产品空间流动的基础,通过改变城市间的“时空距离”对贸易中的“冰山成本”产生直接影响,完善的交通基础设施网络是商品和要素跨区域流动效率提升的首要前提。从不同类型的产业来看,制造业的产出主要是有形的产品,可以通过交通基础设施来实现空间上的转移,而服务业的产品不能像制造业那样在生产过程结束后储存起来然后进行空间上的转移,但无论是生活性服务业还是生产性服务业,其产出都能够以人为载体来实现跨区域的流动,交通基础设施对于人员流动的作用是显而易见的。因此,交通基础设施作为各产业的产品得以流通的基础载体,其存量和使用效率必然对产业分工有直接的影响作用,而这种作用的传导机制以及影响程度的大小则是本文分析的重点。

关于區域间要素禀赋的差异性被引入到相关研究中,Hansen(2015)的研究表明要素的流动和贸易将直接影响区域的产业结构,规模报酬递增的产业更容易集聚在某些特定的区域[4]。对于那些规模报酬不变或者递减的行业,Kaihua等(2011)认为由于经济外部性的存在,这类产业也随着交通-物流成本的变化以及经济外部性而逐步的集中在某些区域[5]。吕冰洋等(2020)分析了中国区域产业分工的发展历史,改革开放之初就通过“财政分权”和“财政包干”的方法调动各地政府对资源禀赋高效利用的积极性[6]。垂直分工带来的区域产业结构合理化和高级化转变有助于整个区域的产业转型升级,关于这一类研究大多从微观的企业层面展开,许佳云(2017)从制造业产品质量提升的视角[7],李焱和原毅军(2017)从企业创新研发的视角[8],白俊红等(2017)从创新要素的区域流动的视角展开研究[9]。

中国学者的研究更加关注区域内差异,王如玉等(2019)认为空间经济学研究的重点在于区域的协调发展战略以及基本特征具有空间性,最终目标是实现资源空间配置的协调性[10]。近年来,席强敏等(2020)将“新”新经济地理的理论应用到市场和生产效率的研究中,认为市场与供给邻近是影响企业生产率的重要因素,市场邻近带来的生产率优势略优于供给邻近[11];马双等(2019)进一步识别出由市场和供给邻近带来的生产率优势来源于集聚、选择和类分效应,其中选择效应体现在更高的低效率企业淘汰风险[12];金刚等(2016)认为类分效应则体现在更多的高效率企业进入[13]。

事实上,区域产业分工是区域经济一体化发展的重要推动力,张伊娜等(2020)实证分析了生产和消费之间的空间关联,认为生产和消费上都存在一定的边界效应[14],董洪超等(2019)在此基础上得出垂直化分工带来的产业集聚和厂商集聚有利于实现生产的规模效应的结论,进一步分析发现商品市场扩大将为中国迈向统一市场提供客观条件,而交通设施作为要素、产品以及技术流动的基础,无论是新经济地理理论,新贸易理论还是“新”新经济地理理论,运输成本都是制约产业空间结构的变迁的外部动力[15]。交通运输越便利,交通基础设施网络越成熟,跨区域的分工效率越高,当然在此过程中无法回避的是交通基础设施的网络效应,Combes认为通过降低“冰山成本”来提高相邻区域的产业分工效率,与此同时,交通基础设施的虹吸效应,又会产生“贫者愈贫,富者愈富”的马太效应[16]。Bolcrov(2015)从规模经济的角度研究中国产业集聚的外部效应,发现产业分工虽然有利于实现规模经济,但随之而来的也可能出现劳动力、资本以及土地等要素投入生产时产生的拥挤效应①[17]。杨仁发(2013)选取中国269个大中城市的相关数据,通过实证分析,发现了随着分工的深入对于不同产业的劳动力报酬影响截然相反[18]。其中制造业劳动力报酬受到负向影响,生产型服务类企业的劳动报酬基本不受影响,而在生活性服务业领域,劳动力报酬受分工的正向影响尤为显著。交通基础设施通过降低“冰山成本”來推动区域产业结构变迁的过程中,厂商在生产规模选择过程中信息并非是完全流动的。由此带来的区域内厂商过度集聚会推动生产要素价格上涨,这将削弱生产规模扩大所带来的“干中学”效应。因此短期内区域产业结构的调整并不一定带来整个区域的全要素生产率上升,但长期的博弈往往会有利于跨区域的产业分工。基于此,本文根据新经济地理学的分析框架,构建跨期套利模型分析交通基础设施与产业分工之间的关系,并通过空间杜宾模型验证不同类型交通基础设施在各产业分工中的作用。

三、研究设计与指标说明

(一)被解释变量:产业分工(aggl)

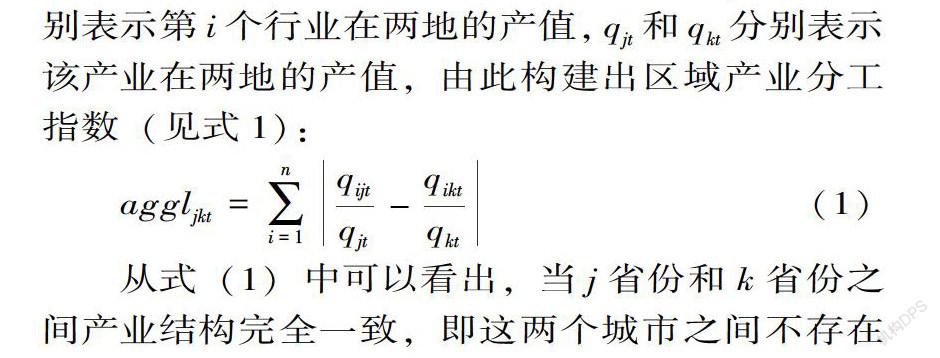

本文研究的四个产业为农林牧渔业、制造业、生产性服务业以及生活性服务业,并结合数据的完整性及可靠性根据每个一级产业(后文统称为产业)选取几个二级行业(后文统称为行业)数据。在研究产业在空间范围的区位选择时,国内外学者大多将这一问题归结为产业在区域内的垂直分工。衡量产业分工的指标有很多,其中胡佛地方化系数(Hoover’s index)被大量运用在地区专业化水平衡量中,区域分工指数则多用于研究产业的区域分工问题[19]。本文用aggljkt来表示某一个产业地区间的分工指数,其中j和k表示省级行政区域,t表示时间。n表示本文研究的产业分类中行业的数量,i表示其中一个行业;qijt和qikt分别表示第i个行业在两地的产值,qjt和qkt分别表示该产业在两地的产值,由此构建出区域产业分工指数(见式1):

aggljkt=∑ni=1qijtqjt-qiktqkt(1)

从式(1)中可以看出,当j省份和k省份之间产业结构完全一致,即这两个城市之间不存在分工时aggljk=0,反之当两个省份的产业完全互补时aggljk=2。因此当该指数越大,两省份间的分工越明显,越小则说明产业同构现象越严重。

(二)解释变量:交通基础设施(TR)

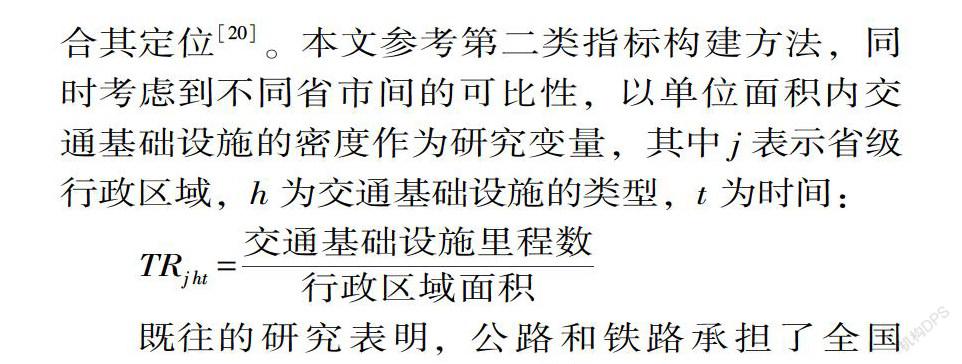

关于交通基础设施的衡量指标,以往的研究大多从“古典资本投入”和“技术关系还原”两个角度展开。前者为了将交通基础设施完全纳入生产要素的领域,往往选择使用建设所用资金作为指代变量,但这容易忽略交通基础设施的社会属性,遗漏建设中的私人投入,容易产生系统性的误差。第二种则将交通基础设施作为外生变量,董洪超等(2017)选取存量作为衡量指标,更符合其定位[20]。本文参考第二类指标构建方法,同时考虑到不同省市间的可比性,以单位面积内交通基础设施的密度作为研究变量,其中j表示省级行政区域,h为交通基础设施的类型,t为时间:

TRjht=交通基础设施里程数行政区域面积

既往的研究表明,公路和铁路承担了全国85.8%的客运和86.7%的货运[21],如果剩余15%左右的运输量完全不纳入考虑本文的实证研究,将对结果产生一定的误差。另外考虑到数据的可得性及分布合理性,本文将增加水运基础设施而不纳入航空基础设施②。作者构建出本文的交通基础设施的二级分类(见表1)。

(三)控制变量

为了更准确的分析交通基础设施对区域产业分工的影响,实证分析中将引入了四个控制变量。分别是:①区域政策开放度(OI)。开放水平中既有各地政府出于保护本地产业所设定的贸易壁垒,也包括各地居民长期以来的需求偏好,本文用贸易开放水平作为区域政策开放度的指征变量。以年度进出口总额与当地GDP的比值作为开放程度的特征值。②规模经济(SCALE)。参考新经济地理学的假设,即随着生产规模的扩大,要素的生产效率提升,而这对产业集聚将产生一定的正向作用。基于此,以整个产业的年度总产出与企业数量的比值来反应该产业的平均企业规模,并以此作为衡量各区域规模经济的指标。③区域经济外部性(ET)。经济外部性是指生产要素、资本以及技术的溢出效应。关于经济外部性的衡量,现有的指标都无法完全准确的表达,兼顾科学性和可行性。以某一产业中所有企业的专业技术人员数除以该产业所有劳动力的总数来代表该产业的技术水平。虽然这样衡量并不完全准确,但这是基于数据可得性和研究的可操作性的妥协,今后的研究中将就这一问题进行更深入的探讨。④地区产业分工的滞后期(aggl(-1)),本文研究了中国的交通基础设施和区域产业分工问题,在时间序列中表现出一定的惯性。无论是学理上还是中国的实际情况,都无法忽视产业分工深化的持续性,因此本文将产业分工滞后期引入解释变量中。

(四)数据来源及说明

由于中国的香港、澳门、台湾和西藏4个行政区域的部分统计数据缺失,因此本文选取其余的30个省份作为研究样本。各产业的原始数据来源于《中国城市统计年鉴》和《中国工业年鉴》,交通基础设施数据来源于《中国交通年鉴》。研究中,为了避免变量的量纲差异导致统计分析结果偏误,作者对所有的变量均进行对数化处理。

四、基于新经济地理学的理论模型关系:交通基础设施与套利分工

参考范欣等(2017)在研究商品流通机制中所选择的方法[22],构建一个跨期分工模型,即假设一个国家包含A和B两个区域,存在m和n两个生产部门,而且整个生产过程包括t1和t2两个时期。该国家内A和B两个区域经济发展水平存在一定差距,不同生产部门间存在分工,假定A区域的经济发展水平要显著高于B区域,m部门生产的产品对技术水平要求较高,n部门的产品则以劳动密集型为主(即不存在“干中学”效应③)。为了更直观的分析交通-物流成本对区域经济的影响机制,作者用dm表示高技术产品的市场需求,dn表示初级产品的市场需求。假定B区域m和n部门的初始技术水平、技术进步率均为1,A地区m部门的初始技术水平为α,技术进步率为δ,在整个产品生产过程中只有劳动力这一种投入要素,基于此作者来研究商品存在跨區流动时的跨期分工决策行为。

为了模型更直观简洁,令效用函数为:

u=dm·dn(2)

如果两个区域均基于比较优势来从事生产,则产品流通就需要考虑交通-物流成本。本文采用“冰川”成本模型的假定,认为A地和B地间产品的流通,每1个单位能完成最终的交易产品在运输过程中要消耗掉s个单位,所以s即为交通-物流成本。另外,区域间出于保护本地企业的角度对异地流入的产品进行征税,对A地区和B地区的征税额分别用fra和frb表示。

当产品不存在跨区域流通时,假定n部门的产出是规模报酬不变的,且生产过程中唯一的投入是时间,分别用t1和t2表示两期的时间投入,由于n部门不存在“干中学”效应,所以B地区的两时期生产函数为:

d1m=t1,d1n=1-t1,

d2m=(1+t1)·t2,d2n=1-t2(3)

所以B地区在两个时期要实现效用最大化则有:

s.t.d1m+d1n=1d2n+d2m/(1+d1m)=1(4)

当产品可以跨区域流通时,根据两地区经济发展水平以及根据比较优势进行生产的假设。B地区的产品价格为P(P>1),n部门生产的产品数量为c1n,从A地区进口的产品数量为c2n,所以B地区在两个时期要实现效用最大化则有:

s.t.d1m+dbPc1n=1-frb

d2m+sfrbPc2n=1(5)

对B地区的效用函数进行求导,可得产出和效用(u):

d1n=1-frb2dbP,d2n=12sfrbP,

u2B=(1-frb)24dbP+14sfrbP(6)

类似的,可以计算出A地区的产出和效用:

d1m=δα2,d2m=Pα-fra2P,

u2A=(Pα-fra)24daP+Pσ2α24sfra(7)

当套利分工出现时,商品跨区流通能获得更多的利润,厂商生产更多的产品。从式(6)和(7)可以看出,交通-物流成本s是效用函数表达式分母的组成部分,当s增大时u2B和u2A均减小,即交通-物流成本越高地区的整体效用越低。再对A地区和B地区的效用函数进行对比,随着交通基础设施的发展,流通的“冰山成本”不断下降,当“冰山成本”降低到满足u2A>u1A且u2B>u1B时,A、B两个地区将加强分工协作,地区间将基于比较优势进行生产,而m和n两个部门的企业生产也将规模扩大。

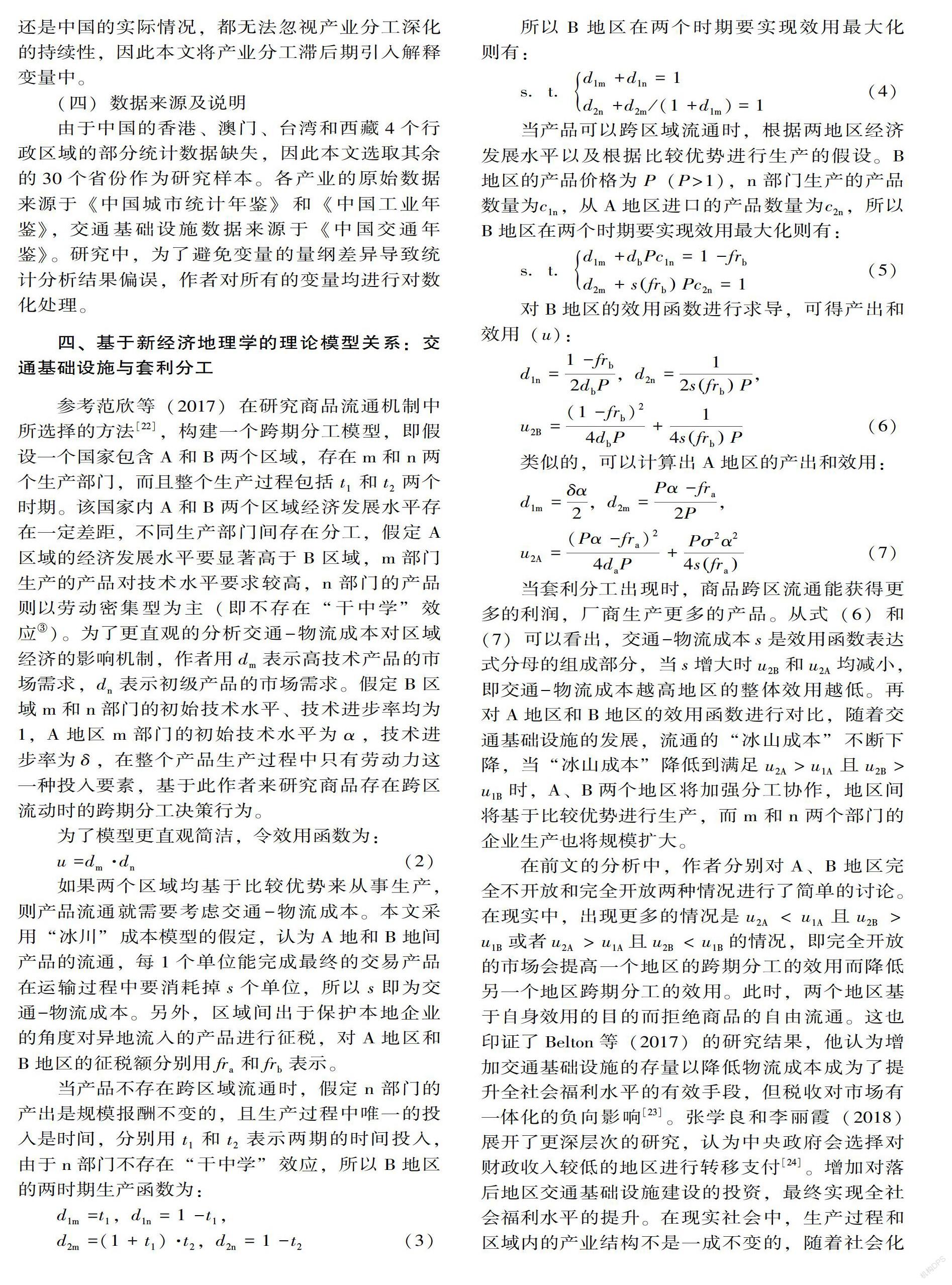

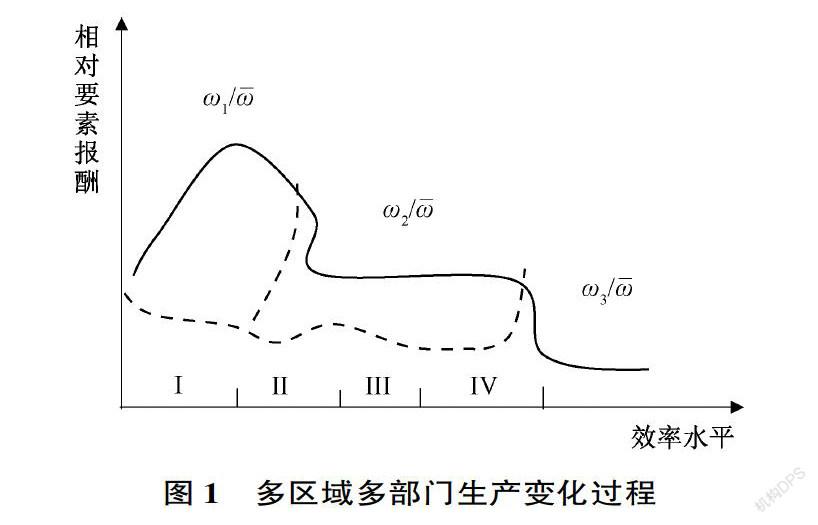

在前文的分析中,作者分别对A、B地区完全不开放和完全开放两种情况进行了简单的讨论。在现实中,出现更多的情况是u2A<u1A且u2B>u1B或者u2A>u1A且u2B<u1B的情况,即完全开放的市场会提高一个地区的跨期分工的效用而降低另一个地区跨期分工的效用。此时,两个地区基于自身效用的目的而拒绝商品的自由流通。这也印证了Belton等(2017)的研究结果,他认为增加交通基础设施的存量以降低物流成本成为了提升全社会福利水平的有效手段,但税收对市场有一体化的负向影响[23]。张学良和李丽霞(2018)展开了更深层次的研究,认为中央政府会选择对财政收入较低的地区进行转移支付[24]。增加对落后地区交通基础设施建设的投资,最终实现全社会福利水平的提升。在现实社会中,生产过程和区域内的产业结构不是一成不变的,随着社会化大生产的发展,产业在区域内根据要素报酬水平的变化而发生转移和扩散,本节假设有多个区域,每个区域有多个生产部门。为了便于分析,作者参考藤田昌九的多国多产业模型,即三个地区和工、农两个生产部门假定存在生产要素的唯一差异是劳动力,效率水平L和要素相对价格ωa/ωb之间的关系曲线图可以用图1表示,并据此分析区域内各地的生产过程。

期初三个地区的消费者偏好、要素禀赋和生产技术水平存在差异,各个地区都有相同的生产部门。各产业间物流成本,收益递增水平,需求水平和投入产出结构存在差异。区域1的劳动力密集程度最高,而区域3的密集程度最低。图1中每效率单位生产要素的相对报酬可以看作效率水平的函数,横坐标的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ表示区域内生产部门的四个阶段。在Ⅰ阶段,由于地区1存在要素禀赋,所以某一生产部门集中在该地区,三个地区间的要素报酬存在差异,随着效率水平L的上升,相对要素报酬ω/ω-也开始上升。当相对要素报酬在地区间的差异水平逐渐增大到该生产部门跨区转移有利可图时,产业转移和扩散开始出现。根据亚当斯密的分工理论,当生产部门扩大时,分工开始出现,生产效率随着分工的发展而提升,因此作者认为产业转移和扩散是伴随着分工出现的,此时区域内生产领域开始进入Ⅱ阶段。

地区1、地区2和地区3之间的要素报酬差异逐渐缩小,由于产业转移和扩散会同时由一个地区向多个地区展开,所以ω2/ω-和ω3/ω-会有一段重合的区间。在这个区间内,区域2和区域3都接受扩散而来的产业,生产部门的生产过程进行再分配,此后随着生产部门的发展,地区之间的生产关联不断加强,区域内新的产业结构逐渐形成。在动态发展中,地区2的生产部门发展壮大,当出现地区1和地区2的要素报酬与地区3之间拉开差距时,整个区域内生产过程由Ⅲ阶段进入到Ⅳ阶段,整个区域的产业分工、转移和扩散继续进行。由此可以看出,在不同地区间的工业化进程中,各地区的生产部门发展并不是统一的,产业的分工和转移往往根据空间距离的远近而波动性推进的,交通基础设施能够通过改变运输成本和“时空距离”来影响产业分工、扩散和转移的过程。

根据理论模型关系分析可以初步得出以下结论:①在社会化大生产中,生产过程往往由多个部门和多个地区协作完成。因此,一旦区域内产业分工结构被创造出来,上游产业和下游产业的关联是同时存在的,从而构成一个区域内原始的产业结构。②随着交通基础设施网络的发展,区域内原本独立的空间被连接起来,且时空距离在不断缩小,跨区域的需求和供给对生产的影响作用在加强。当一个地区的生产部门之间关联程度较弱时,最弱的产业会迁出本地区以寻求更高的生产效率,而异地类似的产业会迁入,当城市间的“时空距离”不断缩短时,这种迁入和迁出变得更有效率,从而推动整个区域的产业分工的演进。

五、计量模型构建及实证分析

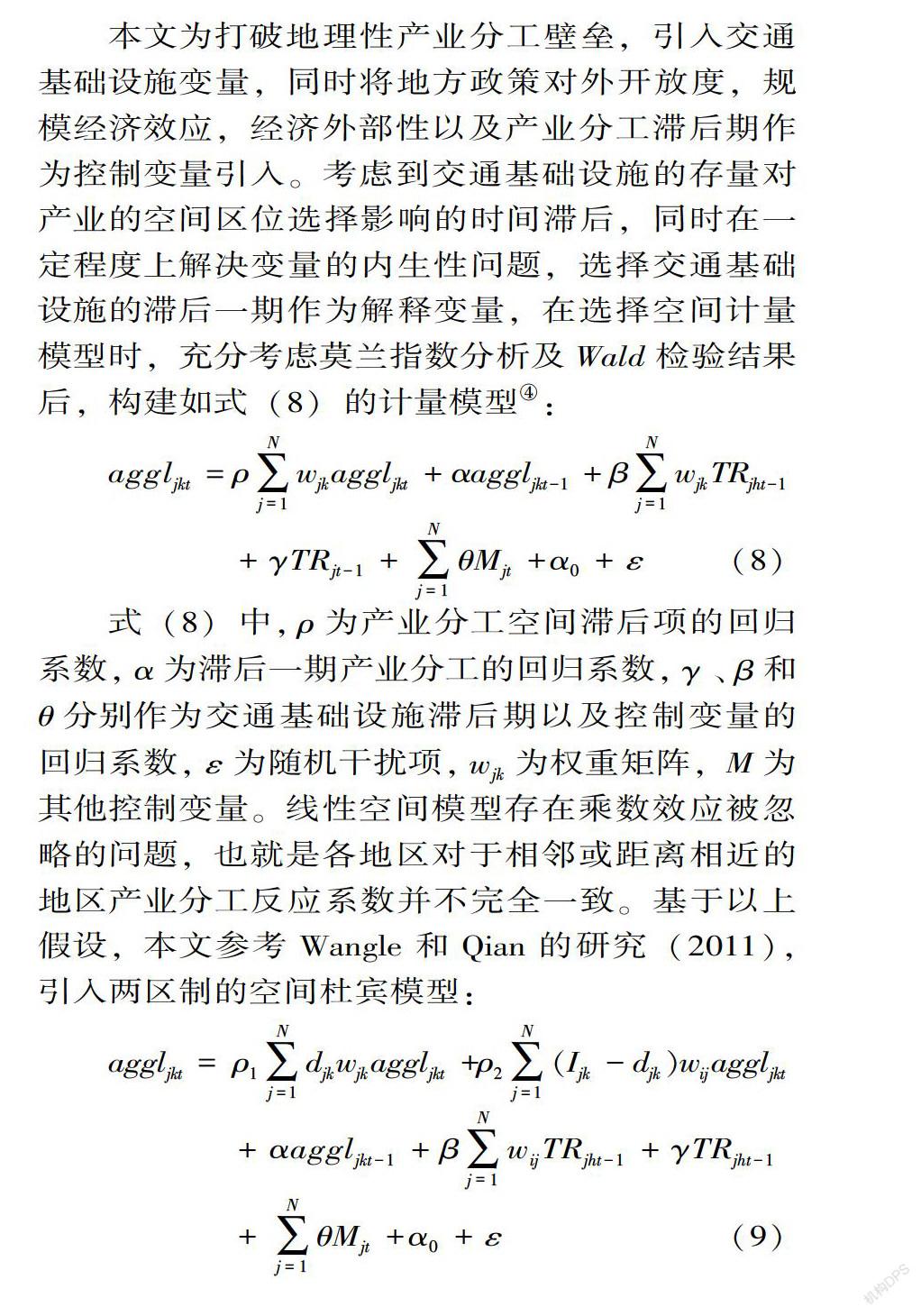

本文为打破地理性产业分工壁垒,引入交通基础设施变量,同时将地方政策对外开放度,规模经济效应,经济外部性以及产业分工滞后期作为控制变量引入。考虑到交通基础设施的存量对产业的空间区位选择影响的时间滞后,同时在一定程度上解决变量的内生性问题,选择交通基础设施的滞后一期作为解释变量,在选择空间计量模型时,充分考虑莫兰指数分析及Wald检验结果后,构建如式(8)的计量模型④:

aggljkt=ρ∑Nj=1wjkaggljkt+αaggljkt-1+β∑Nj=1wjkTRjht-1

+γTRjt-1+∑Nj=1θMjt+α0+ε(8)

式(8)中,ρ为产业分工空间滞后项的回归系数,α为滞后一期产业分工的回归系数,γ、β和θ分别作为交通基础设施滞后期以及控制变量的回归系数,ε为随机干扰项,wjk为权重矩阵,M为其他控制变量。线性空间模型存在乘数效应被忽略的问题,也就是各地区对于相邻或距离相近的地区产业分工反应系数并不完全一致。基于以上假设,本文参考Wangle和Qian的研究(2011),引入两区制的空间杜宾模型:

aggljkt=ρ1∑Nj=1djkwjkaggljkt+ρ2∑Nj=1(Ijk-djk)wijaggljkt

+αaggljkt-1+β∑Nj=1wijTRjht-1+γTRjht-1

+∑Nj=1θMjt+α0+ε(9)

式(9)中,ρ1代表属于同一地理区域的相邻省市产业分工的反应系数,ρ2代表地理位置上相邻但属于不同区域的省市产业分工的反应系数,Ijk代表标准化的地理相邻的空间权重矩阵,djk代表同一地理区域内相邻或者空间对角矩阵,其中对角元素的含义为:

djk=1;省市k与省市j在地理空间上相邻0;不相邻

(一)基准回归

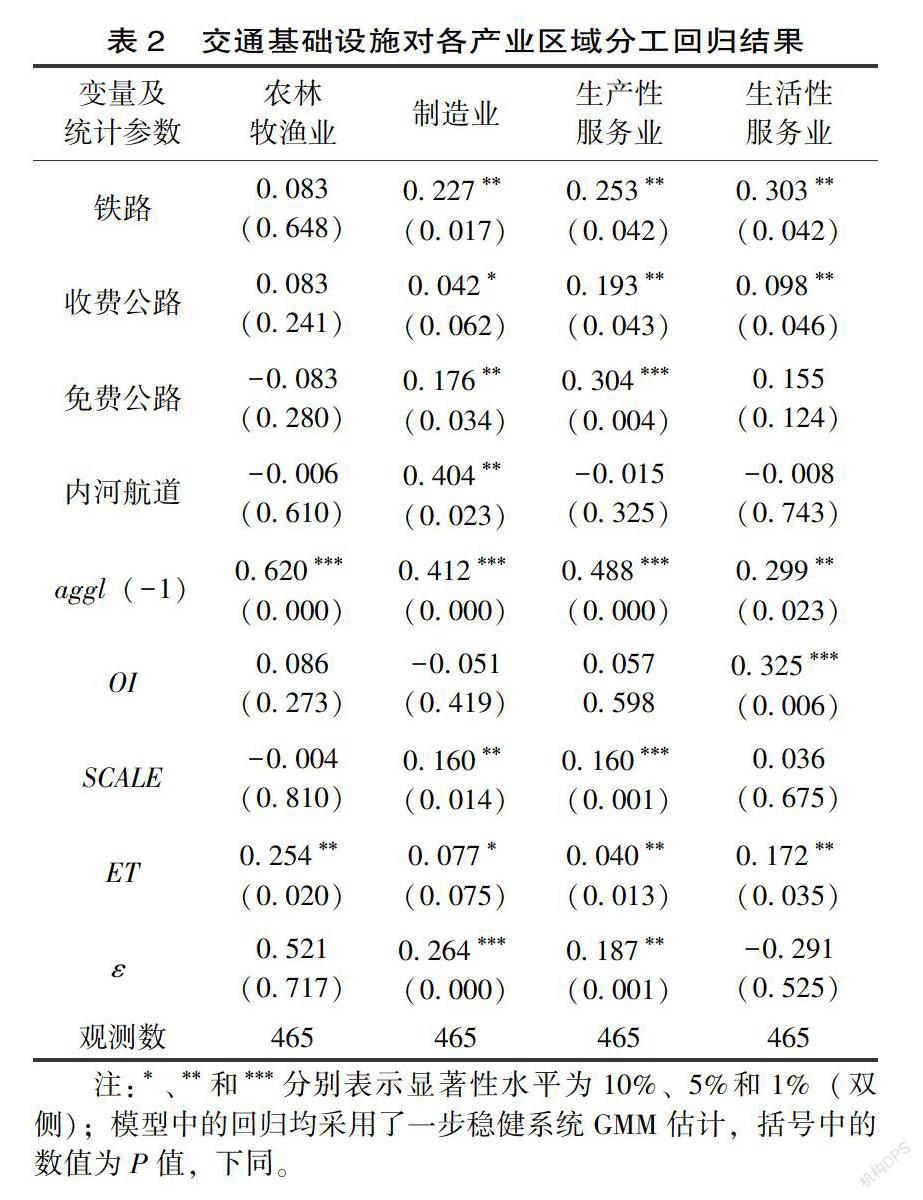

首先对全样本进行回归分析,选取2003—2018年面板数据,构建空间杜宾模型,运用STATA 15.0对模型进行估计,软件运行结果见表2。

根据回归结果,5%的显著性水平下:①农林牧渔业的区域分工中,铁路、公路和内河航道并不能产生显著的影响,说明该产业主要受气候和地理条件的约束。②在制造业的区域分工过程中铁路、免费公路以及内河航道均产生显著影响。说明在制造业发展过程中需要大量的投资和技术人才,铁路和免费公路能为劳动力和制造业生产所需要的中间产品的跨区域流动提供基础,铁路和水路能为制造业生产的部分中间產品和最终产品的跨区域流动提供基础。③生产性服务业与生活性服务业回归中,铁路, 收费公路均有显著影响, 免费公路仅显著影响生产性服务业的区域分工,

而内河航道则不显著。这是因为生产性服务业和生活性服务业在经济系统中共同之处在于人口流动对产业分工都有显著的影响,但生产性服务业的从业人员更多的是技术人才,在空间集聚过程中更多的受到资本和技术人员流动的影响。

(二)地理区域异质性

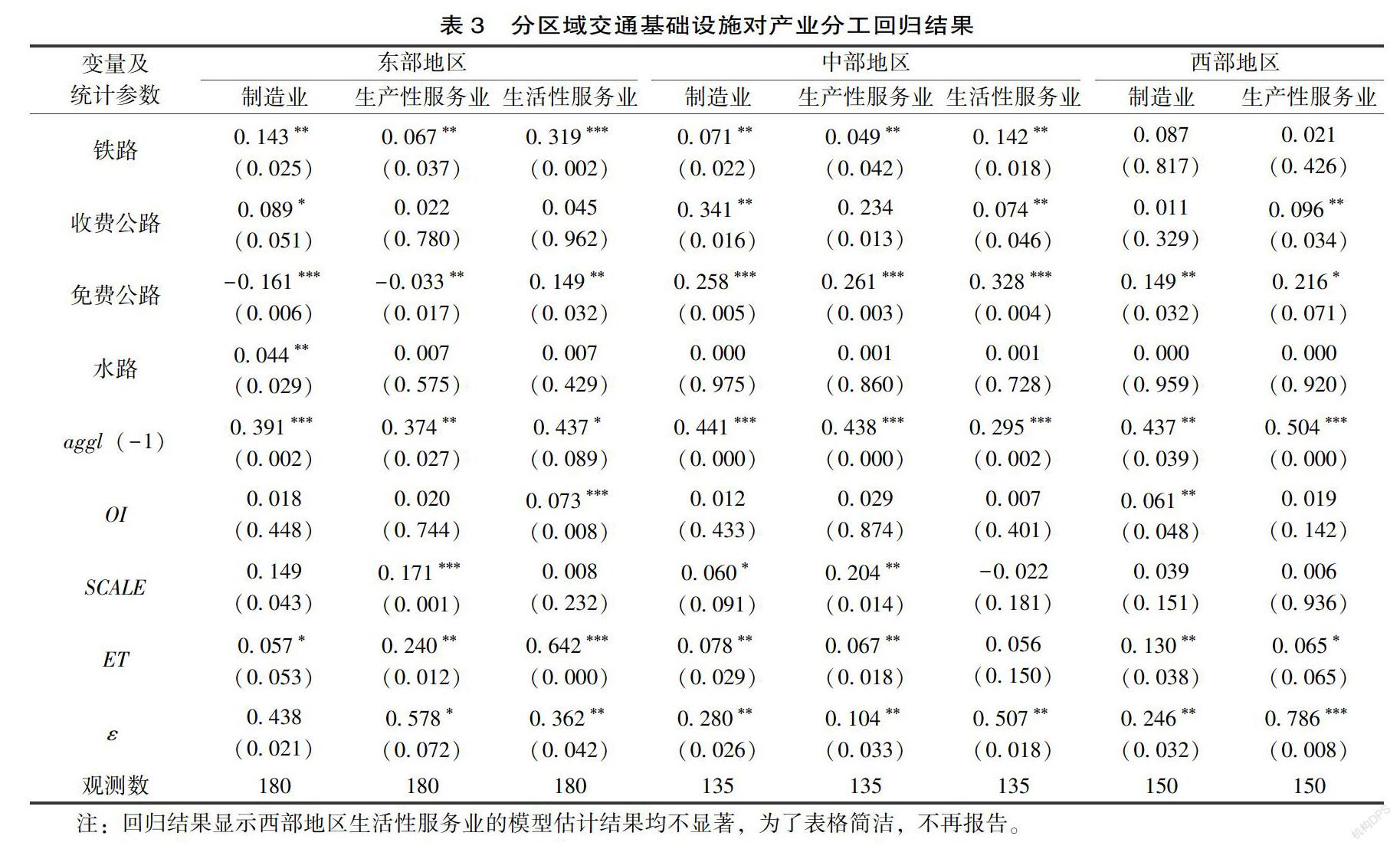

为了更准确的探究交通基础设施对中国各产业分工的影响,同时考虑到中国各省市间产业结构、要素禀赋以及经济发展水平存在显著差异,经济发展的不均衡较为显著。作者对样本构建空间杜宾模型,并使用STATA 15.0进行模型的回归,计算结果见表3。

表3为模型的回归结果,从表中可以看出:①区域产业结构的变迁过程,东部、中部和西部都在时间序列上表现出显著的连续性,但交通基础设施在各区域产业结构变迁中所产生的影响并不完全相同。与全样本实证分析结果所不同的是,免费公路在东部区域的回归系数为负值,说明交通低等级公路网络的建设抑制了区域产业结构变迁的过程,这一现象作者认为是由交通基础设施的网络效应造成的,后续讨论中作者将结合中国实际情况展开分析。②西部地区各产业的跨空间分工过程中,生产性服务业区域产业结构随时间变迁显著,而生活性服务业则不然。中部省份在各产业区域分工过程中,铁路、收费公路以及免费公路所产生的影响要比东部和西部区域更显著,且免费公路的计量分析结果尤为显著。这说明免费公路在中部区域各产业的垂直分工中发挥着显著的正向推动作用。水路基础设施仅在东部区域对制造业分工有较为显著的正向影响,这是由于东部地区内河航道数量较多,货运量占比较大。③在生产性服务业的区域分工中,中国东部地区收费公路及航道没有影响,铁路和免费公路均发挥着显著作用,在中部地区铁路和免费公路对生产性服务业区域分工的影响更为则更为显著。这是因为一方面中国东部地区省份,铁路的快速发展能为技术人员流动带来更高的效率,并且近年来高速铁路客运的发展对航空客运也产生一定的替代效应。另一方面,资本和技术的交流能有效推动生产性服务业的区域分工,在中西部地区着力发展免费公路以及和高速铁路可以有效推动生产性服务业的区域分工。

(三)城市群异质性

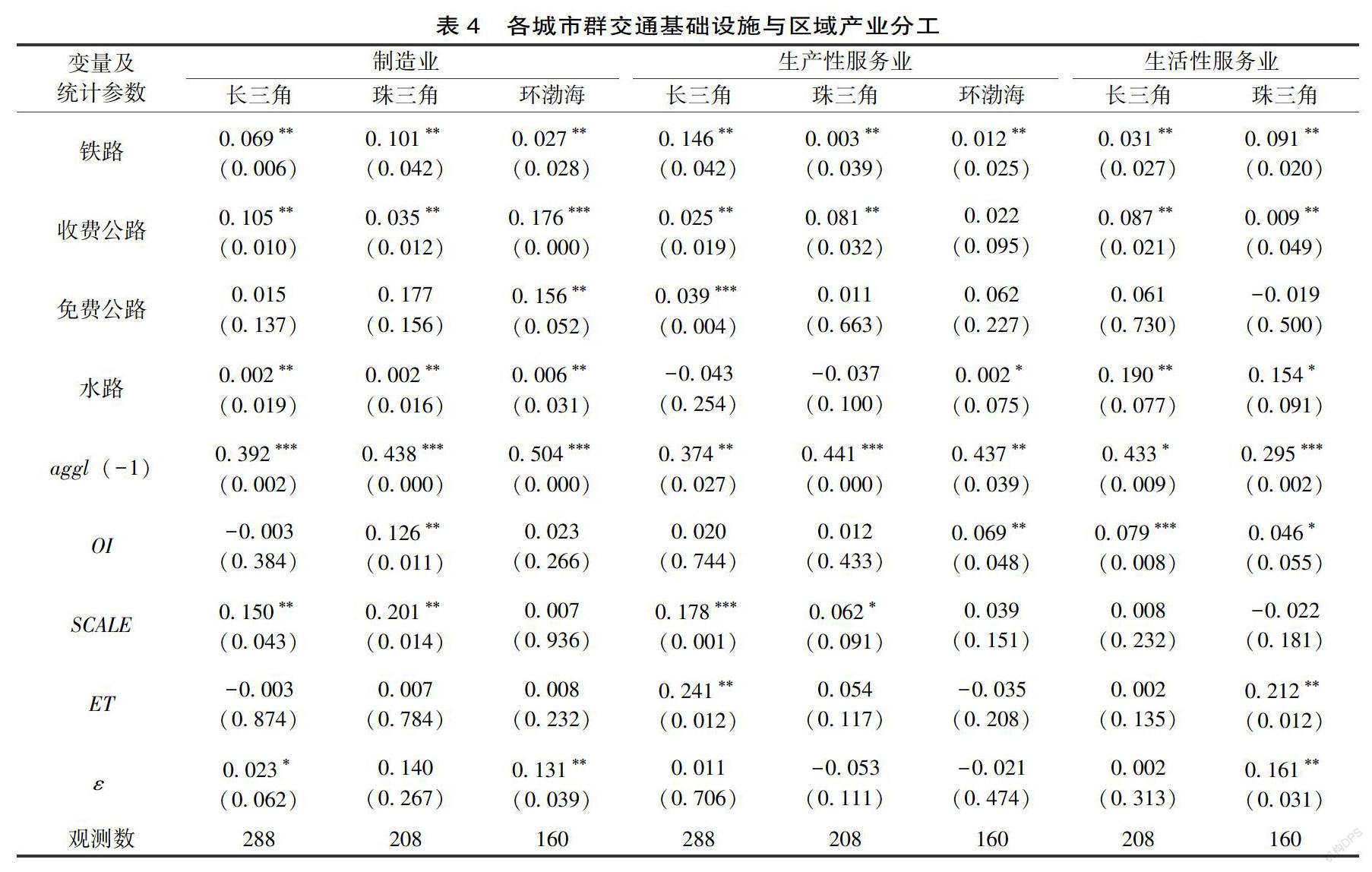

从前文分析可以看出,东部区域制造业、生产性服务业以及生活性服务业的垂直分工较中西部地区更为显著,且以免费公路和铁路为代表的交通基础设施对制造业和生产性服务业的区域分工现象也更为显著。长三角、珠三角以及环渤海城市群均位于中国东部地区,东部地区的产业分 工变迁过程和区域产业结构演化都极为复杂。为了更准确的研究各种类型交通基础设施对区域经济一体化中产业分工的影响,选取长三角、珠三角和环渤海这三个城市群2003—2018年间的交通基础设施和各产业的分工指数,运用空间杜宾模型进行回归,以对比分析城市群内部交通基础设施对产业分工的效应。模型回归结果见表4。

通过对长三角、珠三角以及环渤海三个城市群交通基础设施和产业分工指数展开实证分析,得出以下结果:①由于三大城市群都经过交流、协商、会谈等行政措施从公共管理方面为区域经济一体化提供更多政府层面的支持,所以这个三个区域内部制造业、生产性服务业以及生活性服务业的区域分工现象更为显著,产业分工更为合理。②铁路基础设施在三个区域内对产业分工的模型回归结果显示,估计值显著性水平P值最大为0.042<0.05,且估计系数均为正值。这说明在三个区域铁路基础设施对制造业、生产性服务业以及生活性服务业的区域分工都有显著的正向作用。③公路方面,收费公路表现与免费公路存在显著差异,收费公路在长三角、珠三角和环渤海三个城市群对各产业的回归结果显示,除环渤海地区生产性服务业外,

其他两个城市群回归结果均显著。说明除环渤海地区外收费公路对制造业生产性服务业以及生活性服务业的区域分工均表现出显著的正向效应。而免费公路的表现则截然不同,除了长三角地区的生产性服务业在1%水平上显著外,其他区域以及其他产业的回归结果在1%水平上均为不显著,也就是说除了长三角地区以外,免费公路对于各区域的产业分工并没有显著的影响。④前文分析中水运基础设施仅在东部区域的部分产业表现出相对显著的效应,对三大城市群的分析显示:制造业的回归估计在三个区域的显著性水平P值均小于0.05;生产性服务业和生活性服务业模型回归的P值均大于0.05。由此可以说明水运基础设施仅在制造业区域分工过程中发挥着显著的正向效应,而对生产性服务业和生活性服务业的影响并不显著。⑤其他控制变量的表现与前文东部地区的回归结果基本一致,产业分工滞后期对当期的影响为显著的正效应,规模经济效应、经济外部性以及政策开放度对产业分工的影响在城市群内部和外部并无明显差别。这说明东部三大城市群的经济一体化发展中,产业布局以及基础设施共享等方面更受重视,并且这三个城市群人为设置的壁垒较少。

六、结论及对策建议

本文研究了交通基础设施对中国各省市以及各区域产业分工的影响,实证分析中采用两区制空间杜宾模型。通过省际、东中西部以及城市群的对比分析,根据实证分析的结果可以得出以下几点结论及建议:

第一,近年来,中国在交通基建方面进行了大量的投资,这也加强了了省市间的协作。以制造业、生产性服务业和生活性服务业为代表的市场依赖型产业在地区间的分工在加速。但与此同时,交通基础设施的网络效应所带来的人口大范围流动、区域间发展不均衡的问题依然存在。

第二,随着经济的发展,广而全的交通基建投资所带来的边际效益逐步下降。从2003—2018年的数据分析结果可以看出,在中国西部地区,以铁路为代表的客运基础设施主要作用在民生领域。中西部地区为了承接东部地区的产业专业和扩散,将有限的资金用于公路基础设施建设能发挥更显著的效果。

第三,以长三角、珠三角和环渤海城市群为代表的区域协同发展模式中,交通基础设施对产业分工的边际效用更显著。这也说明了“以邻为壑”的思维在中国的很多省市仍然存在,人为设置的壁垒阻碍了劳动力、生产资料以及资本的流动。这无疑影响了市场一体化的进程,从而对制造业和服务业的生产效率产生一定的负面影响。

第四,中国各省市之间,由于经济发展水平,产业结构存在较大差异,所以全国范围的产业转移分工将是一个长期的过程,其在时间上会表现出一定的持续性。交通基础设施网络的建设不是可以一蹴而就的,以交通基建推动产业分工过程,适当增加PPP(Public-Private-Partnership)項目,更有助于市场发挥作用。

当然,本文的研究还存在有待进一步研究的地方。例如“新基建背景下”高铁在各区域产业结构变迁中的作用,由于高铁对于区域产业结构变迁所产生的影响存在时间上的滞后效应导致数据时间轴较短。根据当前的数据开展研究可能会出现系统性的偏误,因此作者将持续关注高铁和城市轨道交通在区域性及全国性产业结构变迁中的作用。

[注 释]

①

拥挤效应最初在生物学上被发现,后被引用到经济学领域,表示当某一产业在一地区的空间集聚过程中由于当地的资源环境承载能力、市场规模、技术水平等条件限制而产生的效率下降现象。

② 本文纳入水路运输基础设施变量原因有二:首先由于中国水域分布面积较为广泛,不同省市的地理特征差异巨大,该变量的引入能降低实证结果的偏误;其次水运既包括内河运输又包括海运,而海运以跨国物流为主。本文研究国内区域分工,内河运输具有较强的实际意义,因此引入水运基础设施。另外,海南省的公路收费政策是将通行费纳入燃油税费中,因此将海南省的所有公路作为收费公路。

③ “干中学”效应是指人们在生产产品与提供服务的同时也在积累经验,从经验中获得知识,从而有助于提高生产效率和知识总量的增加,知识总量的增加可使所有厂商生产效率提高。

④ 在模型选择上,考虑到产业分工的空间溢出性以及交通运输的网络效应,理论上判断采用空间杜宾模型(SDM)更适用。本文通过Wald检验,结果显示,Robust-LM error值为11.59,P值为0.003,拒绝原假设,由此认为选择空间面板杜宾模型更为合适,但囿于篇幅,省略Wald检验报告及莫兰指数结果报告。

[参考文献]

[1]WANG JIANGPAN.Improved knowledge diffusion model based on the collaboration hyper network[J]. Physic A: statistical mechanics and its applications, 2019, 428(2):250-256.

[2]GAUBERT.Firm sorting agglomeration[J].American economic review,2018(11):3117-3153.

[3]高翔,龙广宁,杨小亮.交通基础设施与服务业发展——来自县级收费公路和第二次经济普查企业数据的证据[J].管理世界, 2015(8):81-96.

[4]HANSEN T. Substitution or overlap? the relation between geographical and non-spatial proximity dimensions in collaborative innovation project [J].Regional studies ,2015,49(10): 1672-1684.

[5]CHEN KAIHUA ,GUAN JIANGCHENG.Mapping the functionality of China’s regional innovation systems: a structural approach[J]. China economic review, 2011 (22) : 11-27.

[6]呂冰洋,贺颖.迈向统一市场: 基于城市数据对中国市场分割的测算与分析[J].经济理论与经济管理, 2020(4): 13-25.

[7]许家云.中间品进口与企业出口产品质量升级: 基于中国证据的研究[J].世界经济, 2017(3): 52-75.

[8]李焱,原毅军.中国装备制造业价值链升级与技术创新的发展研究[J].国际贸易, 2017(6): 52-56.

[9]白俊红, 蒋伏心.协同创新、空间关联与区域创新绩效[J].经济研究, 2015(7): 174-187.

[10]王如玉,王志高,梁琦,等.金融集聚与城市层级[J].经济研究, 2019(11): 165-179.

[11]席强敏, 孙瑞东.市场临近、供给临近与企业生产率[J]. 经济学(季刊), 2020(10): 277-298.

[12]马双, 曾刚.网络视角下中国十大城市群区域创新模式研究[J].地理科学, 2019(6) : 905-911.

[13]金刚,沈坤荣.中国工业技术创新空间扩散效应的时空演化[J].经济地理 ,2016 (5):121-127.

[14]张伊娜, 牛永佳, 张学良.长三角一体化发展的边界效应研究——基于城际消费流视角[J].重庆大学学报, 2020(5): 1-13.

[15]董洪超, 蒋伏心.空间视角下的交通运输与产业集聚[J].经济问题探索, 2019(3): 118-129.

[16]COMBES P, DURANTON G, GOBILLON L. Spatial wage disparities:sorting matters[J].Journal of urban economics,2008(3):723-742.

[17]BOLCAROVA P. Assessment of sustainable development in the EU 27 using aggregated SD index[J].Ecological indicators, 2015, 48: 699-705.

[18]杨仁发.产业集聚与地区工资差异[J].管理世界, 2013(8):41-52.

[19]陈钊, 王旸.“营改增”是否促进了分工: 来自中国上市公司的证据[J].管理世界, 2016(3):36-45.

[20]董洪超, 蒋伏心, 路璐.基于DEA模型的江苏经济发展中交通基础设施的效率研究[J].经济问题探索,2017(10):80-87.

[21]刘秉镰,朱俊丰,周玉龙.中国区域经济理论演进与未来展望[J]. 管理世界,2020(2):182-194.

[22]范欣, 宋冬林, 赵新宇.基础设施建设打破了国内市场分割吗?[J].经济研究, 2017,52(2):20-34.

[23]BELTON M, FLEISHER. The coast-noncoast income gap, productivity, and regional economic policy in China [J]. Journal of comparative economics,2017,25(1): 220-236.

[24]张学良, 李丽霞.长三角地区产业一体化发展的困境摆脱[J].改革,2018(12):72-82.

Heterogeneity Effect of Transportation Infrastructure on Industrial Division:

Theoretical Relationship and Empirical Test

Dong Hongchao1, Jiang Fuxin2

(1. School of Management, Huaiyin Normal University, Huai’an 223300, China;

2. School of Economics, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China)

Abstract:Based on the inter-temporal division theory of New Economic Geography, this paper constructs an arbitrage model of inter regional division, selects China’s provincial panel data from 2003 to 2018, and uses the two-zone spatial Dobbin model for empirical analysis. In the empirical analysis, the lag of transportation infrastructure is used as an instrumental variable to solve the endogenous problem of the model. The results of theoretical and empirical analysis show that: Firstly, on the whole, transportation infrastructure has a significant positive impact on China’s regional industrial division, and the industrial isomorphism between regions and cities is gradually weakening. Secondly, there are significant differences in the endowment of basic implementation factors in the eastern, central and western regions. The results of heterogeneity analysis show that the railway has the highest “marginal utility” in the eastern region, while the “marginal utility” of railway in the central and western regions is significantly lower than that of the highway. Finally, in the urban agglomerations being planned by the country, such as the Yangtze River Delta, the Pearl River Delta, the Bohai Rim etc., the expansion of production scale and the elimination of administrative barriers brought by the policy play a multiplier effect in the impact of transportation infrastructure on the regional industrial division.

Key words:transportation infrastructure; industrial division; NEG; cross-regional arbitrage; SDM

(責任编辑:张梦楠)