湘鄂边土家山歌的音乐美学意蕴

——以石门、鹤峰为例

谢 萍

(长沙学院音乐学院,湖南 长沙 410022)

一 引言

山歌是指人们在山间或田野劳作或休息时所哼(演)唱的,声调或高亢嘹亮或低沉婉转、节拍和节奏相对自由、旋律悠长且具有山区民俗特色的民间歌曲。由于各民族所生活的自然地理环境和人文环境不同,其在民俗和对艺术的审美情趣、审美标准等方面亦存在一定的差异,因此,不同民族的山歌在曲式结构、调式调性、歌词衬词、演唱方式与技巧等方面也就存在着细微或显著的差异。即使是同一民族的山歌,由于族群生存环境的不同亦存在一定的差异。据此延伸,湘鄂边土家山歌,是指湘鄂边地区土家族人在长期的历史发展进程中,在武陵山区这个特定的自然环境中形成并传唱的,以传递土家族历史记忆、社会发展、民族情感、民风民俗和生产生活等信息为内容的歌曲总称。该类山歌作为我国众多山歌中的一种,除具山歌的基本特点(节拍、节奏相对自由,旋律线条起伏较大,歌词句子多用对偶句等)外,其独特的歌词韵味、旋律线条、节奏节拍以及演唱的声腔特点等不仅明显有别于其他民族的山歌和生活在我国其他地区的土家族山歌,而且彰显了该地区土家山歌的本体美,深刻反映了该地区土家人的音乐审美情趣和音乐价值追求。

石门、鹤峰地区是土家族聚居的大山区,这些地区山峦起伏,地形复杂,交通较闭塞,文化也相对落后。但正是这样的地理位置造就了土家族人民的生活环境,他们鲜与外界接触,过着自给自足、安乐的日子。这些地区的山歌,除了少数是从外地流传进来扎根落户的以外,大部分都是土家族的前人在历代生产劳动和社会实践中铣炼出来的宝贵遗产。它们形象地表现了湘鄂边土家族人民的日常生活、劳作状况,具有一定的音乐与文学价值。

二 土家山歌的歌词美学

(一)歌词本身的质朴美

歌词又称唱词,即歌曲中的词句部分,它是人们在长期的劳动实践过程中为应人(情)、应事、应景、应物等自发或有意创作而成的,具有一定韵律特点,用以帮助人们理解歌曲所要表达的情感和主旨、获得美的享受和提升审美水平的产物。该产物涉及的题材内容广泛,描述的手法及表现的形式多样。土家山歌歌词所涉及的题材内容与创作手法及表现形式除具一般歌词的特点外,还有其独特的美学特色。从歌词的维度审视,尽管石门、鹤峰的土家山歌歌词涉及的题材内容十分广泛,但以两性情感和性为主题的歌词为多,它们既有表相思之苦的《十月望郎》《闹五更》《板栗开花一条线》,又有表求偶之意的《双探妹》《放风筝》,更有艳俗的《十摸》《洞房歌》《灯草花儿黄》等。除此之外,还有以劳动生产、社会关系、民俗风情等为主题的山歌歌词,如《伙计歌》《薅草锣鼓》《喝茶歌》和《敬酒歌》等。由于这些山歌的歌词大多数出自歌者的应景生情、应境生感的即兴创作,因此,华丽辞藻很少出现,质朴美是石门、鹤峰土家山歌歌词的主要特色之一。如《薅草锣鼓》的《开场调》歌词“锣鼓一排开,四人走上台,打盘薅草鼓,大家唱起来。郎是包谷梗,姐是饭豆藤,缠上又缠下,缠掉郎的魂”和《伙计歌》中的歌词“姑儿十二岁(伙计),头发般般齐,脸儿好似(伙计喂)(怎么样什么话)鸡蛋皮”等。这种直抒心意的、几近大白话式的歌词不仅较好地反映了湘鄂边土家山歌歌词本身的质朴美,也间接反映了湘鄂边土家族人淳朴、敦厚的个性品质和审美情趣。

(二)歌词结构的非对称美

众所周知,山歌是民歌的一种体裁,多数山歌遵循偶数对称性规律,即使歌词是奇数的非规整性结构,也会用衬词补充以呈现规整性结构,且前后句之间的尾音声韵基本相同或相似,以体现句式间的对称美和统一美。但是,石门、鹤峰土家山歌的大部分歌词在句式上并没有完全遵循山歌歌词创作的这一规律,而是多以非对称、非统一的歌词结构形式展现在世人面前。如石门土家山歌《赶骡调》歌词“姐儿住在宜沙河,相交哥哥赶驮骡,半夜三更铜铃响,姐在房中叹恶气,哥哥做的苦生意”,《单身汉》歌词“杨柳叶儿青,听我唱单身,单身无妻好伤心”,《翻天云》歌词“歌儿本是古人留,留给后人解忧愁,张郎出门三声喊,李郎出门喊三声,忧愁抛到九霄云”,鹤峰土家山歌《五句歌儿多又多》歌词“五句歌儿多又多,不好唱得哪一个,你唱文的我也有,你唱武的我又多,文武的双全怕哟哪个”,《十杯酒》(如谱例1)歌词“一杯酒迎郎来,把他引到八仙台,亲妹妹把酒筛”等,均以非规整的奇数句结构呈现。

石门、鹤峰土家山歌歌词句式的这种非规整性特点,除石门、鹤峰土家人乐于接受并大力提倡与发展外,我国其他地区的大多数人(即受众)在心理上可能是难以理解或接受的。因为在他们看来,非规整的事物不能称之为完美事物,这犹如一个做工精美的瓷盘缺了一个口,从而导致这个瓷盘的整体美崩溃。这部分人之所以有这种感性美学心理,可能与他们的生存环境和受我国传统美学思想的影响有关。一般认为,“以和为美”是我国传统美学的主要思想,其精粹包括“中和之美、协调之美、和善之美”等。对比西方美学传统中突出的以“个体为美”的思想来说,我国的传统美学更强调事物的整体性。换言之,即事物整体性的具备与否是评判事物美与否的重要标准。而石门、鹤峰地区的土家人之所以乐于创作、提倡和发展这个非规整性的歌词句式结构,并以此作为美的评判标准之一,则可能与他们的生存环境有着很大的关系。自晋代至近代,石门的土家人生活在一个几乎“与世隔绝”的深山密林区。鹤峰县土家先民是容美部落,他们早在新石器时代就在鹤峰大山里扎了根,过着封闭或半封闭的生活,这样的生存与生活方式,在很大程度上促使这一地区的土家族人创作出一种让人意犹未尽的非规整性山歌来彰显其注重含蓄美的个性特征。

(三)衬词展示的地域美

一般认为,山歌歌词分为两大类,即正词和衬词。正词直接表现山歌的主题思想,反映创作者的创作意图,帮助受众快速感应歌词的形式美与内在美。衬词则大多表语气,表形声和称谓等,其既与正词无直接关联,也与正词的基本句式没有必然的逻辑关系,其只有在与正词配曲歌唱并成为一首完整的歌曲时,才能较好地渲染歌曲的气氛、活跃歌者的情绪、体现创作者与歌者的丰富情感,以及突出鲜明的民族风格和地方特色。对于有些山歌,尤其是非规整句式结构的山歌,如果去掉衬词或衬词句,不仅会使山歌顿失光彩,不能较好地表现地域特色,而且有可能会破坏山歌结构的完整性,导致山歌很难传唱。山歌常用衬词主要有“啊、哎、吧、哪、噢、啦、唻、呣、啰、咪、咿、呀、嘿、哩、嗬、哟、呵、唉、咳、喂哈、咧、咚、嗯”等,但在运用这些衬词时,因各地域、民族的语言尤其是方言存在较大的差异,因此,不同地域、不同民族山歌所使用的衬词也不尽相同。石门、鹤峰土家山歌所使用的衬词,则以当地土家人惯用的口语音节和词语为多,如“嘛、依子哟、伙计、溜溜、凳儿、扯扯、哪、呜哇”等。

谱例2 郎在高山打一望

当这些具有典型地域特色的衬词被嵌入山歌正词并配以特定的五声音调后,不仅使石门、鹤峰土家山歌的曲式结构在很大程度上得以丰富,而且使石门、鹤峰土家族人在山歌中所要表达的野趣之美、含蓄之美和教化之美也都清晰地展现在世人眼前。如具教化美的《十月唱古人》中“正月历来是新年,湘子修行在云南(人之初,性本善),秉劝叔父莫做官;二月里来新年过,我劝小人莫躲学(教不严,师之惰),雪梅守孝在闺阁……”就把《三字经》的内容作了衬词,它不仅体现了创作者的独具匠心,而且使该山歌歌词的非规整性句式变成了可传唱的、符合大众审美情趣的规整性曲式结构。另外一种情况就是利用衬词来改变歌词的原律动,以体现石门、鹤峰土家人渴望创新与勇于创新的精神。如《日头落土往西移》:“日头落土(情郎我的哥啊)往西移(呀)(情郎我的舅呀,鼓儿隆冬唆啊),黄牯(的个)脱犁(索的个隆冬鼓啊鼓啊,索儿个隆冬索),要回去(呀,情郎我的哥)……”该歌本是七言二句体,但加入衬词后,明显改变了原歌词的韵律和节奏。当这种颇具“颠覆性”的音响传入受众耳中,不仅给人耳目一新的感觉,而且使人产生一种突破平庸生活的强烈欲望。石门、鹤峰土家山歌的这种创新精神,充分体现了该地山歌在继承传统巴楚文化基础上的创造之美。

三 土家山歌的音本之美

(一)调式的模糊美

调式作为音乐本体不可或缺的构成要素,对音乐形象的形成、音乐内涵的表达和音乐价值的映射等不仅起决定性作用,而且可以使受众从不同的调式感悟到不同历史时期、不同民族和不同地域的音乐美。在西洋音乐作品中,按自然音“C-D-E-F-G-A-B”和“a-b-c-d-e-f-g”顺序排列大、小调式。但对于我国传统的音乐作品而言,并非如此,而是以“宫商角徵羽”顺序排列的五声调式为主。尽管东西方音乐作品在调式上有着如此大的区别,但并不影响人们对作品本身,尤其是作品调式美的赏析。一般情况下,音乐作品的调式是十分鲜明和确定的,即使作品中有离调、转调等的存在,但结尾时终归要回到主调式,否则,作品就会显得支离破碎,导致受众无法感知到作品的统一美。把调式统一性作为作品的审美标准固然没错,但是,当我们审视受众的心理时,不难发现这样一个事实,即统一美长期且作为唯一审美标准影响受众,那么,受众势必产生审美疲劳。为有效缓解受众的这种状况并使受众得到更好的美的享受,人们在创作音乐作品时开始刻意围绕调式做文章,以期给受众一种耳目一新的感觉,让其获得一种新的美的享受。正是这种客观情况,造就了石门、鹤峰部分土家山歌在调式上的与众不同——调式模糊性。但这里需要说明的是,这种模糊性并不是完全不能辨别出作品的调式,而是两种或多种调式的交叉与融合,即你中有我、我中有你,如鹤峰走马山歌《棒棒锤在岩头上》(见谱例3)和石门山歌《三月三》(见谱例4)。

谱例3 棒棒锤在岩头上[1]32

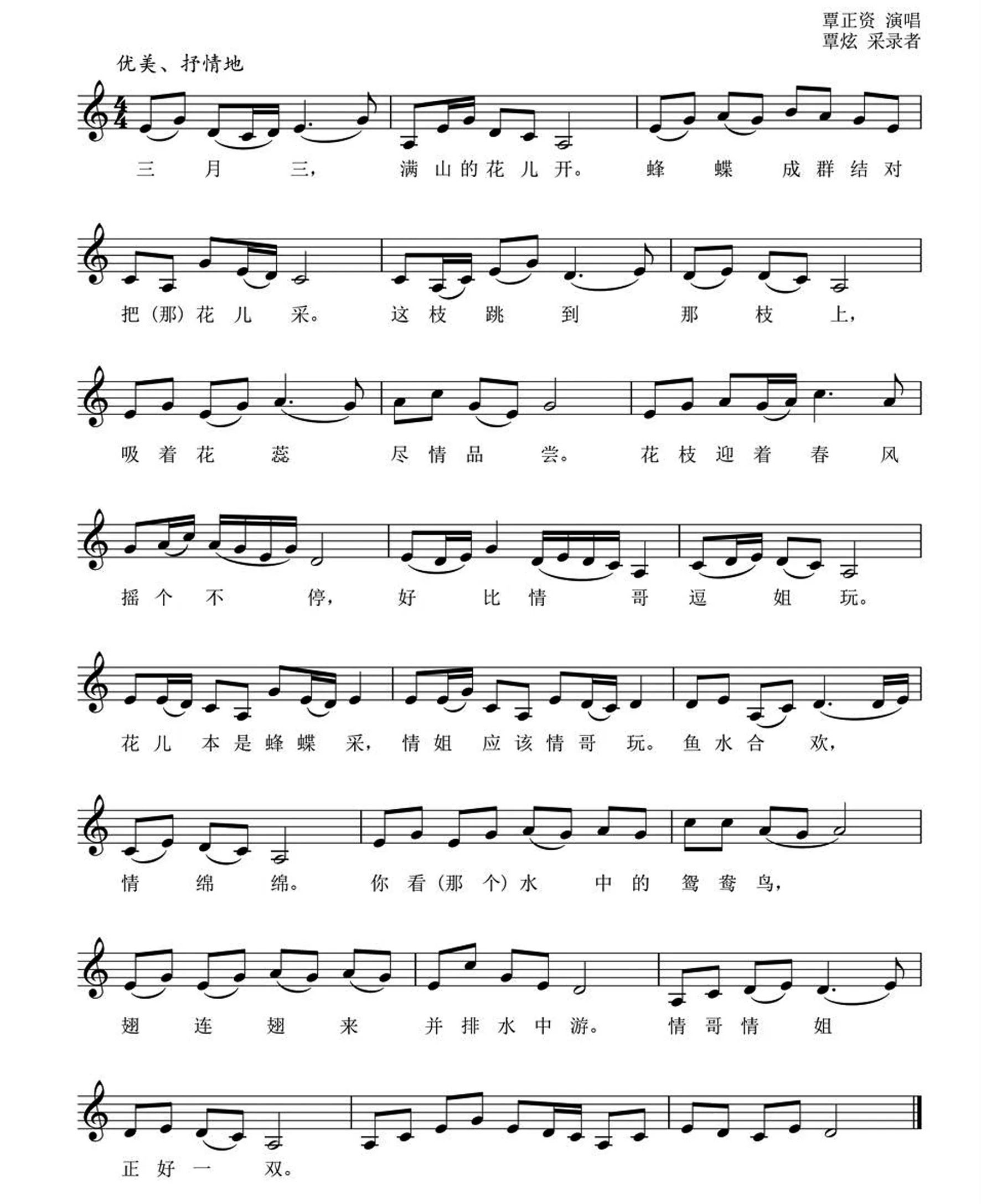

谱例4 三月三[2]93

《棒棒锤在岩头上》以羽调式结尾,《三月三》以商调式结尾。尽管商、羽两音频繁出现在两首山歌中,两音相互缠绕,但《棒棒锤在岩头上》的商音韵味更重于羽音,而歌曲的前半段尾音是落在商音之上的,《三月三》的羽音韵味则更重于商音韵味,歌曲的前半段尾音落在羽音上。这不仅给受众在调式上造成一种“似商似羽”的模糊美,而且这种“非商非羽”的调式色彩还给受众感官增添了新的刺激和美的遐想[3]。

石门、鹤峰土家山歌之所以产生这种商羽不分的调式作品,与土家族人单调的生活环境和对美的追求有着直接的关联,但更与巴楚音乐对其的影响有关。如早在《琴学初律·后记》里就有关于楚声风味的琴曲《离骚》调性的记载,“定商调羽音之缠互也”[4],即既像羽调式,又像商调式,呈现出双重调式游离的特征。刘禹锡也在他的《竹枝词》里写道:“非商非羽声吾伊,宛转歌喉唱艳词。肠断那何人不识,一腔清韵有谁知?”[4]这表明古时楚地一带的音乐就已带有“非商非羽”的特点了[5]。这从另一个侧面证明石门、鹤峰的土家人在努力追求作品创新的同时,并没有因受其半封闭的自然环境影响而孤芳自赏,而是积极接受外界音乐文化思想并进行山歌的创新,且努力向外界传递自身信息,以期获得他人的认同和更好地传承与发展属于他们自己的音乐文化。

(二)音腔、节奏的自由美

音腔是指演唱中的音或音与音之间的关系,不同于目前学界采用的“十二平均律”定位的音程关系,它特指音自身所包含的音高变化。山歌的音腔,特指我国传统民歌(特别是山歌)自古流传下来的一种特殊的演唱方式,即“音腔”演唱。沈洽在《音腔论》中认为:音腔是一种包含有某种音高、力度、音色变化成分的音过程的特定样式;音腔可能包含的音高变化则通常是“递变量”,其“形态”是“曲线状”的[6]78。这就解释了为何听惯了西方音乐或使用西洋乐器的人在听山歌时总感觉演唱者跑调了,或者感觉一个音符拐了好几个弯一样。事实上,山歌演唱者在演绎作品时所看重的是“音腔”而非“音”,所以,受众很难从这种山歌演唱中寻找到音的排列规律(即所谓的“不着调”),这种“不着调”不仅不令人生厌,反倒令人领略到一种自由自在的美。石门土家山歌的演唱者正是掌握了这种演唱法的精髓,所以,该地区的大多数山歌均采用这种演唱法来演绎。这不仅体现了该地区土家音乐文化的丰富多彩性,而且折射出当地土家人对自由生活的向往与追求。翻天云类山歌的演绎就充分体现了土家音腔的概念与思维。演唱者在演绎翻天云类山歌时,不仅用衬词对每个乐句的结尾做了长至数小节且节奏自由的延展,而且在音高上也会随着作品和演唱者的情绪逐渐翻高。特别是在对唱激烈之时,演唱的调门不断升高,演唱者的声音直冲云霄,此起彼伏。翻天云类山歌一般采用真假嗓结合的方式演唱,歌手在演唱歌曲的时候经常使用音腔的整体概念,在一个音上做出忽强忽弱、或虚或实的音色变化,节奏也自由随性,因此很难用西方记谱法中的节奏法去记录。翻天云的乐句(见谱例5)也多为前紧后松的节奏,前半句字符之间节奏挨得比较紧凑,而最后一个字是拖腔,拖腔的时长随着演唱者的心境和情绪而自由发挥,能够将他们的情感宣泄得淋漓尽致。因此,乍一听,好像完全抓不准歌手的“音调”和“节奏”,听众常会有“似此音又非此音”的感受。

谱例5 翻天云[7]

此外,记录在乐谱上的谱例和歌手们实际演唱的曲调也相去甚远,乐谱仅能记录山歌的骨干音和少数节奏型,而当地人的嗓音中则多了别样的声腔和韵味。音腔不能被书写,只能被感受,因此外人也很难通过谱例复制唱出石门山歌,就算勉强哼出,也丧失了山歌的神韵。而实际上,石门当地的土家族人在演唱时也几乎从不依赖乐谱,或者说,在“局外人”前来采风、搜集资料并出版谱例之前,当地是不存在所谓歌谱的。他们演唱的旋律都是从老一辈或者师父口中一句一句学唱而来,加上劳动之余不断地哼唱而衍变成现今的模样。这种口传心授的古老方式注定带有很强的随机性和即兴性,歌者偶尔篡改歌词,或掺杂新听来的民间小调,再加上音腔的流动性,都使得石门山歌不是“固定的”,而是“变化着的”。凡此种种,均表明石门土家山歌声腔、节奏的自由美[8]。

鹤峰山歌“雁将班”也有异曲同工之妙。“雁将班”是鹤峰土家族的一种高腔山歌,中营乡是保留这种民歌的核心区域之一。中营乡的“雁将班”,以两位耄耋传承人王桂和王月为代表,将这种薅草歌传播开来。因两位老人年事已高,笔者此次采访到了王月的儿媳妇吴美珍,请她为我们演绎这种独特民歌。据吴美珍介绍,虽然“雁将班”以前是一种薅草锣鼓歌,但现在早已不需要根据相应的场合和曲牌按规定的程序演唱了。吴美珍在自己家中为我们演唱了一首穿号子《郎在荆州府》。这首曲子本来需要领唱与合唱合作完成,但在家中,吴美珍独自为我们演绎了整首曲子。

谱例6 朗在荆州府

这首山歌与石门山歌中的“翻天云”同样是高腔山歌,看似规整的节奏中透着自由。从记谱中可以看出,有大量衬词以及微分音、颤音等装饰音的运用,这些都是高腔山歌节奏的固有特征,特别是下滑音的运用,与翻云天同样有一泻千里、百转千回的韵味。

四 结论

作为“非物质文化遗产”之一的湘鄂边土家山歌,蕴含独特的音乐美学价值。本文从土家山歌歌词的本质、结构、韵律,以及音本的调式、声腔与节奏等方面来阐述湘鄂边土家山歌的形态美和所隐含的价值意蕴,具有较强的理论与现实意义。歌词本身的质朴美映射出湘鄂边土家族人淳朴、敦厚的个性品质和审美情趣;歌词的非规整性结构美,在一定程度上彰显了湘鄂边土家族人注重含蓄美的个性特征;衬词展示的地域美和调式暗含的模糊美,则反映了湘鄂边土家族人不甘于平凡的创新精神;声腔与节奏的自由美则折射出湘鄂边土家族人对自由生活的向往与追求。虽然湘鄂边土家山歌在当今多元文化交流大潮的冲击下产生了一定的变化,但深山里的湘鄂边土家文化始终秉持自己的特色,亦保留着自己民族的审美情趣和审美标准。他们对本民族审美追求的坚守,促进了中华民族文化多样性的存在。