慢性咳嗽的治疗新进展

赵凌云,李宏云

咳嗽既是一种常见的临床症状又是人体呼吸道防御系统中一种保护反应。生理状况下,咳嗽的发生有利于机体清洁气道,抵御微生物及异物的入侵,但咳嗽的持续存在会严重影响患者身心健康及生活质量[1]。慢性咳嗽是指持续时间>8周的咳嗽,人群发生率为12%,学龄前儿童发生率则高达20%[2]。咳嗽的持续存在不仅影响了患者的日常生活,而且对患者的心理及社交带来巨大的负担[3]。尽管如此,在慢性咳嗽患者中有75%的患者会因咳嗽多次就诊,但因针对慢性咳嗽的可用药物有限、镇咳药物不良反应多等原因导致70%患者治疗效果不佳[4-5]。近年来,关于慢性咳嗽的研究越来越多,目前主流的治疗方式为对因治疗及神经系统抑制性药物治疗。对因治疗作为最为传统的治疗方式,对病因明确的慢性咳嗽效果较好,但对特发性慢性咳嗽以及难治性慢性咳嗽效果极差;神经系统抑制性药物治疗最为常用但针对性不足,不良反应较多,患者难以耐受。因此,目前现有的治疗方式并不能满足该病治疗的需要。查阅相关文献发现较具发展潜力的治疗方式为靶向治疗及非药物治疗,此外一些新兴的治疗方式也逐渐呈现繁荣之势。故本文针对慢性咳嗽现有及新兴的治疗方式进行综述,并对该病的未来进行展望,意在为临床治疗及新型治疗方式的开发提供指导。

1 慢性咳嗽的分类

首先,根据慢性咳嗽的发病人群不同可将其分为成人慢性咳嗽和儿童慢性咳嗽。对于成人而言,咳嗽的持续时间>8周时即可定义为慢性咳嗽,由于儿童对咳嗽的可耐受程度远低于成人,故咳嗽>4周即可称之为慢性咳嗽[2,6-7]。当然,除了发病时间不同外,二者病因也有很大区别,在病因部分会具体介绍。此外,随着对慢性咳嗽的深入了解,在临床中会根据诊疗情况进一步将其分为不同亚类:特发性慢性咳嗽[8-10]、顽固性慢性咳嗽[11-12]、咳嗽高敏综合征[13-14]。特发性咳嗽又称为不明原因的慢性咳嗽,是指经过临床系统诊断后未发现潜在病因的慢性咳嗽。病因、触发因素已知,避免触发因素并给予针对性治疗后仍不能逆转的慢性咳嗽是顽固性慢性咳嗽又叫难治性慢性咳嗽。此外,近年来又引入咳嗽高敏综合征用以概括患者咳嗽的高敏感性,此类患者通常以咳嗽为主要症状,且咳嗽独立于其他病因以外,患者常表现为神经高敏感性,即使是日常生活中常见的无害刺激也会诱发咳嗽[8]。最后,按病因进行分类可将其分为慢性阻塞性肺疾病慢性咳嗽[15]、肺纤维化慢性咳嗽[16]、哮喘慢性咳嗽[17]、嗜酸粒细胞性支气管炎慢性咳嗽[18]、胃食管反流性慢性咳嗽[19]等。

本文价值:

随着慢性咳嗽发病率逐年增加,越来越多的患者受到该病的困扰。尽管如此,人们对该病缺乏系统的认识,临床上尚缺乏十分有效的治疗方式。与其他慢性咳嗽相关综述性文章不同,本文从疾病分类、发病原因、发病机制及治疗多个角度对该病进行较为全面的综述,重点针对现有及近年来新兴的治疗方式的利弊及发展前景进行分析,发现对因治疗在特发性慢性咳嗽的治疗上具有较大局限性;中枢抑制性药物虽然具有一定镇咳作用但效果不具有靶向作用难以实现精准治疗;非药物治疗因其费用低、效果佳,不良反应小等优点成为潜力较大的治疗方式,但其作用机制尚不明确,需要进一步探究;针对咳嗽反射不同靶点的靶向治疗为改善慢性咳嗽患者的生活质量带来了巨大的希望,相信在日后会成为慢性治疗的主导治疗方式;中医治疗、喉上神经阻滞及尼古丁等新兴治疗方式由于相关研究资料较少其有效性仍需进一步探究。由于篇幅限制,本文未对该病诊断技术及治疗效果评判方法的优势和缺陷进行单独归纳和分析。总之,近年来随着人们对慢性咳嗽治疗的重视,越来越多的新兴治疗方式逐渐被发现,对慢性咳嗽的治疗而言意义非凡。

2 慢性咳嗽的病因

慢性咳嗽的病因多种多样,感染后咳嗽、支气管扩张、气道软化症及哮喘是导致儿童慢性咳嗽的主要原因[20-22]。对于成人而言,胃食管反流[19]、哮喘[17]、上呼吸道咳嗽综合征[23-24]、嗜酸粒细胞性支气管炎[18]和服用血管紧张素转化酶抑制剂类药物[25]则是主要病因。这些差异归因于儿童和成人呼吸道、免疫系统和神经系统的差异。此外,一些罕见的病因也逐渐被发现并报道。TOS-RYCHARSKA等[26]报道了1例患有哮喘的10岁患儿因纵隔金属丝异物所致慢性咳嗽的罕见病例。TZILAS等[27]报道了1例63岁的女性慢性咳嗽患者,该患者否认哮喘、过敏性鼻炎、鼻息肉、胃食管反流病、恶性肿瘤等疾病史,但咳嗽病史长达两年,常规治疗疗效差,最终经过仔细评估后发现慢性咳嗽的病因为肺泡微结石症。除此以外,颈椎病、气管憩室、心脏副神经节瘤、舌下异位甲状腺、纵隔脂肪过多症、支气管内错构瘤、悬雍垂过长等罕见原因也可引起慢性咳嗽的发生。慢性咳嗽的常见病因详见表1。

3 慢性咳嗽的发病机制

了解咳嗽的发生机制即引起咳嗽反射的神经通路、通路中受体及离子通道对治疗靶点的开发极为重要,阻断其中任意一个环节就能起到止咳作用。目前较公认的神经传导过程如下:在咽喉、气道、肺组织、食管、耳朵分布有感受外界刺激的感受器,分为主要感受机械刺激的Aδ神经纤维感受器以及主要感受化学刺激的C神经纤维感受器。感受器以受体和离子通道的形式存在,感受不同的刺激,其中比较重要的有5个,分别为快适应肺牵拉受体(RARS)[28]、辣椒素受体(TRPV1)[29-33]、瞬间受体电位离子通道A1(TRPA1)[29-30]、香草素受体4型瞬时感受器电位通道(TRPV4)[34-35]和P2X嘌呤受体3(P2X3)[36-38]。RARS主要感受机械刺激,存在于喉、气管和近端支气管中,沿快速有髓纤维Aδ传递信号。TRPV1为瞬时受体电位香草酸亚型1,主要受高温、酸性及辣椒素等刺激。TRPA1是一种瞬间受体电位离子通道,主要感受低温、烟雾和致咳性化学物质刺激。TRPV4为瞬时感受器电位香草素受体亚家族IV型,主要感受低渗、热、酸性刺激。TRPV1、TRPA1、TRPV4在C神经纤维和Aδ神经纤维上均有表达。P2X3是三磷酸腺苷(ATP)特异性受体,被细胞应激后释放的ATP所激活并沿无髓鞘的C神经纤维传导。机械和化学刺激激活上述感受器后钠离子和钙离子内流去极化产生动作电位,并沿迷走神经的C神经纤维和Aδ神经纤维传输到脑干,再通过丘脑到达大脑皮质,最后经传出神经到达呼吸肌、声门等效应器官产生咳嗽(具体过程见图1)。由于慢性咳嗽患者对日常无害的环境刺激物如香水、冷空气等具有极高的敏感度,这些刺激物会导致喉咙瘙痒诱发咳嗽冲动。至此人们普遍认为慢性咳嗽的发病机制是各种刺激因素作用导致介导咳嗽的神经通路敏感性增高(感受器受体和离子通道表型改变及表达增多使迷走神经的敏感性增加)所致[39-40]。BIRRING等[41]的脑功能成像研究表明,慢性咳嗽患者的咳嗽控制功能失调,即咳嗽抑制中枢神经电活动明显减弱,咳嗽抑制能力低于正常人。这很好地解释了慢性咳嗽患者咳嗽频率和程度明显增加的原因。另有研究表明,慢性咳嗽的发病机制与胶质细胞介导的神经炎症有关,并表示胶质细胞会调节外周和中枢神经系统对咳嗽的控制,增强神经可塑性并促进神经敏感化的发生[42]。众所周知,无论在急性炎症还是慢性炎症中胶质细胞均是关键的炎症驱动因素,其具有诸多功能如调节神经递质传递、为神经元提供营养支持及清除细胞碎片和病原体等,其是细胞损伤反应不可或缺的调节器。当受到炎性因素刺激时神经胶质细胞被激活,释放ATP、丝氨酸和谷氨酸等神经递质,这些递质逆向作用于神经元,促进神经递质传递和神经血管的耦合,致使兴奋性和抑制性神经失衡改变咳嗽敏感性。动物实验也证实,当气道长期暴露在环境污染物或刺激物中会诱发气道炎症,促进胶质细胞的激活从而增加孤束核神经元的兴奋性,使中枢神经系统对传入的感觉冲动更加敏感。由此可见,胶质细胞介导的神经炎症在慢性咳嗽发病机制中扮演着重要角色。

表1 慢性咳嗽常见病因汇总Table 1 Summary of common causes of chronic cough

图1 咳嗽发生机制示意图Figure 1 Schematic diagram of the mechanism of cough

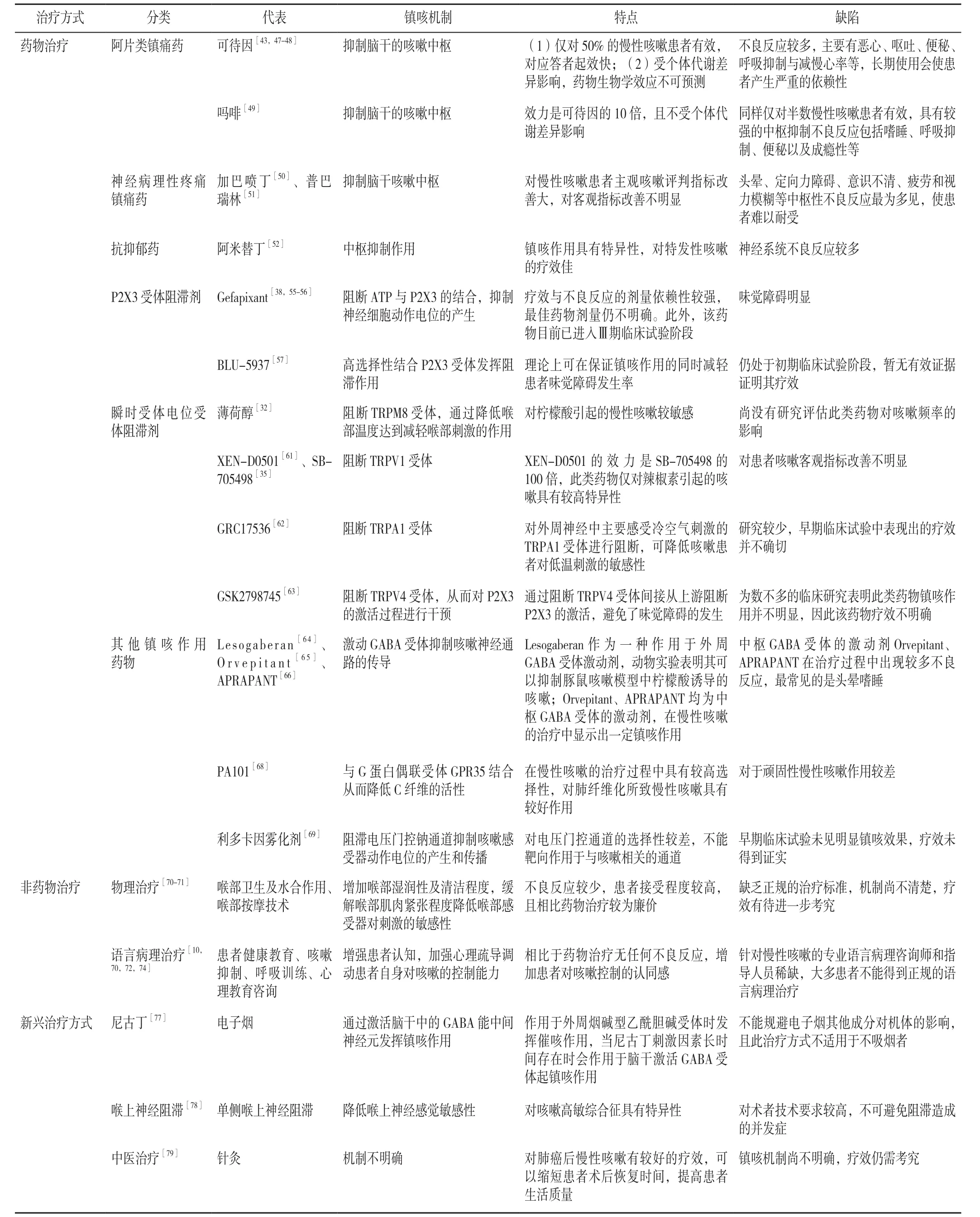

4 慢性咳嗽的治疗

随着人们对慢性咳嗽研究的深入,慢性咳嗽的治疗方式日新月异,近年来新型治疗药物以及新兴治疗方式在临床治疗中大放异彩。目前,已被发现的治疗方式主要有4大类,分别为对因治疗、药物治疗、非药物治疗以及新兴治疗方式。尽管4种治疗方式均在慢性咳嗽的治疗中显示出一定疗效,但是每种治疗方式同样存在一些问题,详见表2。

4.1 对因治疗 对因治疗,顾名思义即对慢性咳嗽的原发病因针对性治疗。位于上海的一家三级甲等医院对本院既往治疗的1 311例患者的病因进行统计分析后发现,慢性咳嗽的主要病因为咳嗽变异性哮喘、胃食管反流相关的慢性咳嗽、上呼吸道咳嗽综合征、变应性咳嗽以及非哮喘性嗜酸粒细胞性支气管炎[43]。并且发现在不同时间慢性咳嗽的病因出现的频率也在变化。这对慢性咳嗽的临床诊疗具有较大意义,也就是说在诊断条件不允许的情况下仍然可以根据患者的临床表现以及发病时期推断可能病因及时给予对因治疗。当然,在诊断条件允许的情况下仍应严格遵循诊断流程及时找出慢性咳嗽准确的病因。从慢性咳嗽发病机制而言,气道在长期致病因素刺激下,出于对呼吸系统保护作用会使咳嗽感受器相关受体及离子通道表达增加,增加迷走神经敏感性。早期对因治疗可以及时去除致病因素对呼吸道的刺激防止神经高敏性发生。VERTIGAN[44]同样认为在急性咳嗽发生时就明确病因积极治疗对慢性咳嗽的发生可以起到预防的作用,对疾病早期预防远优于后期治疗。尽管早期对因治疗可以对慢性咳嗽起到一定程度预防作用,但有研究表明,在所有慢性咳嗽病例中,有三分之二的人表示治疗效果欠佳,另外有部分慢性咳嗽患者病因不明[4,9]。此外,KANG等[45]对323例慢性咳嗽患者的治疗情况进行长达4年的随访,结果表明尽管经过系统的评估和为期4年的治疗,最终仍有约20%的患者会持续咳嗽,充分说明对因治疗只是治疗慢性咳嗽的起点。针对慢性咳嗽常见病因的治疗措施已总结在表1中,故不再赘述。

4.2 药物治疗 除了对因治疗外,目前针对慢性咳嗽治疗的药物较少。基于慢性咳嗽的发生机制,发现部分镇痛药及抗抑郁药有镇咳作用,主要有阿片类镇痛药可待因和吗啡,神经病理性疼痛镇痛药加巴喷丁和普巴瑞林以及抗抑郁药阿米替丁。此外,少数专家认为对于呼出气一氧化氮较高的慢性咳嗽患者可以用激素治疗[46]。但这些药物并非只针对慢性咳嗽发挥作用,在临床治疗中其不良反应似乎大于实际的镇咳作用。为了减轻药物不良反应,一些针对咳嗽通路中不同靶点的靶向药物逐渐走进人们的视野,并在临床实验中取得一定成效。下面将对已经应用于临床和极具发展潜力的止咳药物进行细述。

4.2.1 阿片类药物 此类药物的代表为可待因和吗啡,其是临床上最为常用的镇咳药物,主要通过抑制脑干的咳嗽中枢发挥作用,其中可待因曾被认为是顽固性咳嗽的首选药物。由于可待因可对50%的慢性咳嗽患者起效,而且对于应答者,在治疗后1~2周即可获得满意的疗效,故几十年来一直被用来治疗慢性咳嗽。尽管如此,其潜在的不良反应以及代谢的个体差异严重限制了其临床应用。可待因的不良反应主要有恶心、呕吐、便秘、呼吸抑制与减慢心率等,长期使用会产生严重的依赖性[45]。此外,可待因是一种吗啡前体药物,可被肝脏中的细胞色素P450 2D6(CYP2D6)激活为吗啡。因此,可以认为可待因的疗效和安全性依赖于CYP2D6的活性和遗传多态性,个体差异使可待因的生物学效应具有不可预测性[47]。尽管临床上广泛应用可待因治疗各种慢性咳嗽,但相关临床试验对可待因的有效性提出了质疑。最近的临床试验表明在不同病因慢性咳嗽患者中,与安慰剂组相比,可待因组在治疗慢性咳嗽患者疗效上无显著差异。GARDINER等[48]经过研究证实在治疗儿童慢性咳嗽中,服用可待因治疗与服用安慰剂治疗相比,镇咳效果无明显差异。由此可见,需要更多的临床试验探究可待因治疗慢性咳嗽的适用范围以及其真实疗效。与可待因相比,吗啡似乎在治疗慢性咳嗽上具有更大的潜力。首先,从效力上讲吗啡的止咳能力是前者的10倍。其次,吗啡在体内的代谢不受CYP2D6个体差异的影响,因此其疗效与安全性是可预测的。最后,与可待因相同,吗啡也具有较强的中枢抑制作用包括嗜睡、呼吸抑制、便秘以及成瘾性等。研究表明,小剂量吗啡可以在保证疗效的同时减少不良反应的发生[49],但由于应答率与可待因相似,所以仍有将近半数的顽固性慢性咳嗽患者效果不佳,需要其他镇咳药物治疗。

表2 慢性咳嗽的不同治疗方式Table 2 Different treatment modalities for chronic cough

4.2.2 神经病理性疼痛镇痛药物 代表药物有加巴喷丁和普巴瑞林,二者均用于带状疱疹后神经痛。由于疼痛的神经通路与慢性咳嗽类似,故此类镇痛药物也具有一定的止咳作用。加巴喷丁不仅是一种镇痛药物而且具有抗癫痫的作用,在相关报道中也报道了其良好的止咳作用。在一项随机对照试验中,RYAN等[50]发现与安慰剂相比加巴喷丁能显著改善慢性咳嗽患者Leicester咳嗽生命质量问卷(LCQ)评分、咳嗽严重程度以及咳嗽频率。普巴瑞林作为带状疱疹后神经痛的治疗药物同样在治疗慢性咳嗽过程中显示出良好的作用。VERTIGAN等[51]在近期的临床研究中发现,单独使用语音病理疗法相比,普瑞巴林联合语言病理治疗慢性咳嗽能显著改善患者LCQ评分和视觉模拟评分。尽管如此,此类药物同样具有较多的不良反应,其中以头晕、定向力障碍、神志不清、疲劳和视力模糊等最为多见,使患者难以耐受。此外,用此类药物治疗慢性咳嗽的研究中,主观指标较多,缺乏客观指标支持,故有人提出此类药物显著改善患者LCQ评分和视觉模拟评分的原因并不是真正有效,而只是弱化了患者对咳嗽的感觉。在RYAN等[50]的研究中虽然纳入了咳嗽频率这一客观指标,但仅只是评估了1 h的咳嗽频率其误差较大。而且在停止治疗后,治疗效果并未持续。另有普巴瑞林的临床研究,采用24 h咳嗽频率这一咳嗽指标对其治疗慢性咳嗽疗效进行评估发现,治疗前后患者24 h咳嗽频率平均相差2.3次/h,差异并不显著[51]。这再次证明,此类药物在治疗慢性咳嗽时并未对患者症状有实质性的改善,其具体疗效仍需大量临床研究证实。

4.2.3 抗抑郁药 人们发现三环类抗抑郁药阿米替丁除了本身具有抗抑郁的作用外对其他疾病同样具有治疗效果,包括焦虑症、纤维肌痛、肠应激综合征、主观性耳聋、带状疱疹后遗神经痛等。近年来,阿米替丁在治疗慢性咳嗽中也显示出一定效果。一项治疗慢性咳嗽的临床试验证实,与可待因联合愈创甘油醚组相比,睡前服用小剂量阿米替林在改善慢性咳嗽患者生活质量和主观评分上效果更佳。ANITA JEYAKUMAR等[52]通过对服用阿米替丁治疗特发性咳嗽的患者进行2~3年的随访评估阿米替林治疗特发性咳嗽的近期和长期治疗效果,结果证明阿米替林在治疗成人特发性咳嗽中显示出较好的疗效和良好的耐受性。由此可见,阿米替丁在治疗成人特发性慢性咳嗽中具有一定发展潜力。

4.2.4 P2X3受体阻滞剂 P2X3受体阻滞剂是目前最有希望的针对慢性咳嗽的靶向治疗药物,尽管该药物依旧处于临床试验阶段,但在试验阶段所表现出的优良效果足以令人叹为观止。其惊人的疗效得益于其作用靶点。ATP作为引起慢性咳嗽的一个重要的刺激物会作用于外周神经元上的嘌呤能受体P2X3造成去极化,引起动作电位发生,动作电位沿着C神经纤维上传,经咳嗽中枢反馈后产生咳嗽冲动[38]。而P2X3受体阻滞剂可阻断ATP与P2X3的结合从而减少咳嗽的发生。已有研究表明,慢性咳嗽患者在吸入ATP后会诱发咳嗽的加重[53]。另有实验证明,ATP可以刺激C纤维发生动作电位,而P2X3受体阻滞剂可以抑制动作电位的发生[54]。这充分说明P2X3是治疗慢性咳嗽的又一可靠靶点。不同时期的临床试验均明确了此靶向药物的有效性。在药物Ⅱa期试验中,P2X3受体阻滞剂Gefapixant将慢性咳嗽患者24 h咳嗽频率降低了74%,疗效明显优于对照组,但是由于服用剂量过大,患者均出现了味觉障碍[55]。随后的Ⅱb期研究表明,低剂量Gefapixant 50 mg,3次/d能降低37%咳嗽频率并且味觉障碍发生率仅有48%。SMITH等[56]通过随机对照试验发现当Gefapixant的治疗剂量≥30 mg时可较大程度改善咳嗽频率,当药物剂量≥150 mg时对味觉影响较大。这充分说明味觉抑制与镇咳作用呈现剂量依赖性,因此寻找味觉障碍剂量与良好镇咳作用剂量的平衡点显得尤为重要。目前,Gefapixant其他剂量的大规模Ⅲ期试验正在进行,而且新型高选择性P2X3受体阻滞剂 BAY1817080、S-600918 和 BLU-5937[37,57]也已经逐渐进入临床试验阶段,高选择性P2X3的味觉障碍发生率会更低,镇咳作用更强。

4.2.5 受体阻滞剂瞬时受体电位(TRP) TRP通道是一组阳离子通道,存在于多种细胞上,在感觉神经元上同样有此类通道的存在,作为多种刺激的细胞传感器,负责感知光、温度、压力等各种刺激。TRP有多种类型,目前已发现与慢性咳嗽发病机制相关的主要有TRPV1、TRPV4、TRPA1和TRPM8。针对这4种离子通道受体分别有对应的阻滞剂可以与其受体结合从而减低通道对刺激的敏感性。TRPV1是第1个被给予关注的通道,其分布于外周神经细胞上,能被高温(>43 ℃)、酸及辣椒素激活。由于慢性咳嗽患者常对辣椒素显示出较高敏感性,TRPV1被作为镇咳的治疗靶点,并在临床试验中显示出一定作用。GRONEBERG等[58]对慢性咳嗽患者与非慢性咳嗽患者支气管组织活检后发现,慢性咳嗽患者上皮细胞中的TRPV1表达量显著增加。而在动物实验中,TRPV1拮抗剂显著降低了鼠在过敏原激发时的咳嗽反应[59]。这进一步说明,TRPV1是治疗慢性咳嗽的有效靶点。尽管如此,现有的2种TRPV1受体拮抗剂XEN-D0501和SB-705498在治疗顽固性慢性咳嗽的临床试验中并未显示出期望的效果。KHALID等[60]用SB-705498治疗顽固性慢性咳嗽,并对治疗效果及患者生活质量改善程度进行评估,结果发现尽管此药物能显著降低辣椒素咳嗽反射敏感性,但对咳嗽频率、咳嗽严重程度以及患者生活质量评分无显著影响。BELVISI等[61]将强效TRPV1受体拮抗剂XEN-D0501与SB-705498治疗难治性慢性咳嗽的疗效进行对比,发现XEN-D0501在抑制辣椒素引起的豚鼠和人离体迷走神经去极化方面比SB-705498更有效,而且效力是SB-705498的100倍,但在改善咳嗽频率上效果不佳。从现有的证据看,TRPV1确实是治疗慢性咳嗽的一个治疗靶点,在针对辣椒素引起的咳嗽上具有较高特异性。随着对TRPV1认识的加深,在低温、烟雾及各种常见环境暴露因素(香水、烟雾等)刺激下被激活的通道TRPA1同样被给予了较高的关注。由于冷空气是顽固性慢性咳嗽比较重要的诱因,TRPA1恰巧对低温刺激较敏感且分布于外周神经元中,故TRPA1受体同样被作为治疗顽固性慢性咳嗽的治疗靶点。吸入性药物GRC17536[62]是唯一一种TRPA1受体拮抗剂,目前对此类药物的研究较少,早期临床试验中该药物的疗效并不确切,至于药物安全性及有效性仍需进一步研究评估。TRPV4是另一个治疗靶点,有实验证明TRPV4及ATP的释放均与P2X3通道激活相关,TRPV4的拮抗作用可以从上游阻断P2X3的激活,这不仅避免了出现味觉障碍,而且可以起到止咳作用[61]。然而,在最近的报道中发现选择性TRPV4拮抗剂GSK2798745对顽固性慢性咳嗽无效,药物研究进一步受阻[63]。除此以外,一种针对TRPM8的拮抗剂薄荷醇也可以通过降低喉部温度达到减轻喉部刺激的作用。在治疗慢性咳嗽的一项临床试验中薄荷醇对柠檬酸引起的咳嗽有较好的缓解作用[32]。针对这一有效靶点,在开发中的新型药物AX-8成为治疗慢性咳嗽的又一希望。

4.2.6 其他镇咳作用药物 除了上述药物外已被证明有镇咳作用的药物并不少见。γ-氨基丁酸(GABA)是一种抑制性神经递质,广泛分布于神经系统。Lesogaberan作为一种作用于外周GABA受体的激动剂,在动物实验中显示出良好的镇咳能力,实验表明其可以抑制豚鼠咳嗽模型中柠檬酸诱导的咳嗽[64]。由于其临床效果并不确切故人们正在对其进行进一步临床研究。P物质作为咳嗽内源性诱因非常重要的一环,广泛表达在中枢和外周神经系统中,在慢性咳嗽中发挥着重要作用。其作用于神经激肽-1受体(NK1R)可介导与咳嗽、疼痛、呕吐、抑郁及神经退行性疾病等过程。最近,作用于中枢NK1R的拮抗剂Orvepitant在一项治疗慢性咳嗽的研究中显示出良好的镇咳潜力[65]。APRAPANT同样作为NK1R拮抗剂,显著降低了肺癌相关咳嗽患者客观咳嗽频率[66]。尽管如此,此类药物在治疗过程中显示出较多神经系统不良反应,其中以头晕、嗜睡最常见。基于此,进一步开发靶向作用于外周NK1R的拮抗剂显得十分必要。最近发现色甘酸钠的吸入剂PA101可与G蛋白偶联受体GPR35结合从而降低C纤维的活性[67]。然而,最近的研究发现PA101仅对肺纤维化及ACEI导致的慢性咳嗽有镇咳作用,对于顽固性慢性咳嗽似乎无显著作用,这充分说明PA101的作用具有特异性[68]。电压门控钠通道阻滞剂利多卡因雾化吸入似乎也具有一定镇咳效果,作用机制得益于电压门控钠通道在动作电位的产生和传播中的关键作用[69]。随着人们对慢性咳嗽认识的深入,越来越多镇咳药物的发现,慢性咳嗽的治疗会更加具有针对性。但大多药物的镇咳作用尚不明确,需要进一步的临床试验对其机制、安全性及疗效进行详细评估。总之药物治疗慢性咳嗽仍任重而道远。

4.3 非药物治疗 药物治疗虽然在慢性咳嗽的治疗中显示出一定价值但由于其缺乏针对的靶点,严重的不良反应限制了其在临床的应用。靶向药物是慢性咳嗽治疗未来的趋势,但由于大多靶向药物仍处于临床试验阶段因此药物安全性及疗效并不十分明确,因此在靶向药物正式投入临床治疗之前亟需新的治疗方式应对慢性咳嗽的治疗,因此非药物治疗应运而生。非药物治疗最大的优点是完全避免了药物治疗的不良反应,而且更易于被患者接受。大量证据表明,非药物治疗在治疗慢性咳嗽尤其是顽固性慢性咳嗽时有效[70-71]。目前较主流的非药物治疗主要包括物理疗法以及语言病理治疗,具体措施主要有患者健康教育、咳嗽抑制、呼吸训练、喉部卫生及水合作用、心理教育咨询以及喉部按摩技术6个主要部分[51,70,72-75]。健康教育是指向患者讲解关于咳嗽的知识包括咳嗽发生相关解剖学、病生学,使患者认识到反复咳嗽的负面影响及非药物治疗的目的及优势,让患者认识到慢性咳嗽是可以通过非药物治疗抑制的。咳嗽抑制则是通过分散患者注意力减少咳嗽频率,这要求医生帮助患者认识到可能的咳嗽诱因,让患者能在意识到接触诱因前以其他方式分散自己注意力达到抑制咳嗽的作用,主要方法有强迫性止咳、嚼口香糖、常含硬质糖果或水于口中等。呼吸训练顾名思义就是对患者的呼吸模式进行调整换之为利于止咳的模式,如PVFM释放呼吸和咳嗽控制呼吸等。喉部卫生及水合作用指增加患者每天饮水的量和频率,从而使喉部保持湿润状态减轻患者喉部敏感性。心理教育咨询则是从心理学角度着手减轻患者压力及焦虑的同时减少患者对咳嗽必要性的认识,从而激发患者自身咳嗽控制能力达到止咳效果。喉部按摩是通过按摩的方式缓解患者喉部肌肉紧张的状态,减轻患者咳嗽应激状态。临床资料显示非药物治疗在慢性咳嗽的治疗中显示出巨大潜力[70,72-73]。CHAMBERLAIN等[70]采用物理治疗联合语言病理治疗的方式对顽固性慢性咳嗽进行干预结果表明,患者的生活质量及咳嗽频率得到了极大的改善。总之,非药物治疗较药物治疗而言具有较大优势,在各项临床证据中也显示出较高的疗效,是治疗慢性咳嗽尤其是顽固性慢性咳嗽较为可靠的治疗方式。

4.4 新兴治疗方式 近年来,发现越来越多针对慢性咳嗽的治疗方式,有些甚至已经在临床上取得不错的疗效。最难以置信的莫过于吸烟治疗慢性咳嗽,已有多项研究表明,吸烟者的咳嗽敏感性显著低于不吸烟者,常年吸烟的人的戒烟行为会导致咳嗽敏感性增加[76-77]。动物实验发现,将尼古丁注射到猫的大脑后可以显著抑制咳嗽的发生,这进一步说明香烟中的尼古丁成分具有一定的中枢镇咳作用[75]。另一动物实验得到了相反的结论,该动物实验评估了香烟烟雾对咳嗽敏感性的作用发现,香烟烟雾具有快速起效、诱发咳嗽的作用,并提出其机制可能是尼古丁刺激气道黏膜咳嗽感受器感觉末梢上表达的烟碱型乙酰胆碱受体。为了探究香烟烟雾对人类慢性咳嗽的影响,研究者进行了尼古丁对辣椒素敏感的咳嗽患者疗效的临床研究,结果发现含有尼古丁的电子烟能降低受试者对辣椒素的敏感性[77-78]。有学者提出尼古丁的双重作用[77]:即作用于外周的催咳作用以及中枢介导的镇咳作用,并指出后者一般在尼古丁暴露时间超过15 min时出现。这似乎合理的解释了上述研究的结果。SIMPSON等[79]将泼尼松和利多卡因1∶1注入甲状舌骨后膜喉上神经内支入口处对喉上神经进行阻滞,对慢性咳嗽也取得良好的止咳效果,作用机制与降低喉上神经感觉敏感性有关。XIE等[80]则尝试用针灸疗法治疗肺癌后慢性咳嗽,结果证明,针灸治疗可以缩短患者术后恢复时间,提高患者生活质量。此外,根据流行病学研究的结果,肥胖与慢性咳嗽有一定关系,因此GUILLEMINAULT[81]提出减肥对慢性咳嗽的治疗有较大益处。慢性咳嗽的治疗任重而道远,因此新型的治疗方式的发现十分必要,针灸治疗、外周神经阻滞疗法、减肥成为慢性咳嗽治疗新的潜力。

5 讨论

随着对慢性咳嗽认识的加深,针对慢性咳嗽治疗的药物及治疗方式也越来越多。目前临床上尚缺少针对慢性咳嗽的靶向药物,现有的镇咳药物主要有可待因、吗啡、加巴喷丁、普巴瑞林及阿米替丁等。这些药物的应用因严重的中枢神经并发症而受到限制,为减少中枢并发症的发生,针对外周神经的靶向药物已经被开发出来并投入临床试验阶段,其中较为有潜力的为P2X3受体抑制剂,但是如何平衡药物剂量与镇咳、味觉障碍之间的关系成为此类药物走向临床最大的障碍,尽管新型高选择性P2X3受体阻滞剂BAY1817080、BLU-5937和S-600918已经逐渐进入临床试验阶段,但药物安全性的考究依旧任重而道远。非药物治疗由于避免了药物治疗的不良反应而逐渐为人熟知,可见的临床效果使其成为慢性咳嗽治疗的重要一环,然而此类最大的弊端是需要专业人士的参与,而针对语言病理治疗的专业治疗师极为缺乏,国内尚缺乏此类专业人才。对于新兴的治疗方式同样显示出值得肯定的治疗效果但是由于相关研究样本量相对较小,其治疗机制以及疗效仍需要大样本临床试验进行验证。最后,对于不同治疗方式治疗慢性咳嗽疗效评估的指标多较为主观,未来需要进一步探究可靠的客观指标对慢性咳嗽的治疗效果做更加准确的评估。

综上所述,人们对慢性咳嗽的认识逐渐加深,针对慢性咳嗽治疗方式也日新月异,相信随着进一步临床试验的验证,慢性咳嗽的治疗将不再无药可用而将趋向精准体系化。

作者贡献:赵凌云进行文章的构思与设计,文章可行性分析,文献资料的检索、整理、归纳及分析,论文观点形成及撰写;李宏云进行论文的修订,文章质量控制及审校,并对文章整体负责,监督管理。

本文无利益冲突。

文献检索策略:

计 算 机 检 索 PubMed,Web of Science 数 据库中与慢性咳嗽治疗相关的文献,时间设定为2010年1月—2020年3月,检索词为“chronic cough,chronic unexplained cough,chronic refractory cough,chronic cough hypersensitivity syndrome,neuromodulators,pharmacotherapeutics,speech pathology therapy,P2X3,non-pharmacological therapy”。共检索到279篇文献,进一步阅读全文,按排除标准排除后最终纳入80篇文献进行分析。纳入标准:(1)时间在2015年1月—2020年3月的高时效性文献优先纳入,对于较为经典的观点适当放宽时间限制;(2)研究设计严谨,数据较为完整说服力较强;(3)权威性、代表性强,文章论点、论据可靠。排除标准:(1)阅读文章题目及摘要,与本研究相关性差;(2)排除重复性研究;(3)研究结果数据缺失,结论说服力差。