河北省脑血管病患者共病抑郁障碍的现况调查

张赛赛,王闻慧,张丹,刘霄,张丽丽,张云淑,栗克清*

随着社会节奏加快,抑郁障碍的问题不断凸显。预计到2030年,抑郁障碍将跃居疾病负担的首位[1],抑郁障碍成为全社会关注的焦点问题。而另一方面,脑血管病在中国已跃升为首位死因,具有高患病率、高死亡率、高致残率、康复期长等特点[2],是全球关注的公共卫生问题[3]。在病理生理机制上,两者均存在脑神经元的异常凋亡[4]。在临床上,常见的脑血管病包括脑出血和脑梗死[5],患者常伴有抑郁、焦虑等负性心理,脑血管病共病抑郁障碍,对两种疾病的治疗、康复均产生负性作用[6]。目前,针对脑血管病患者共病抑郁障碍的研究多以住院患者为研究对象[7],缺少对脑血管患者返回社会后生活状况的研究。本课题组从2016年针对一般社区居民的精神病学流行病学调查中[8],筛选出脑血管病患者,对其相关危险因素进行分析,为脑血管病患者共病抑郁障碍的预防和治疗提供依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 2016年4—8月对河北省18岁及以上的社区居民的精神障碍患病率及相关情况进行横断面调查。根据n=〔DEFF×Np(1-p)]/[(d2/Z21-α/2×(N-1)+p×(1-p)〕[9]公式,用OpenEpi程序计算样本量,给定设计效应DEFF为2.0,Zα取2.58(99%的置信区间),p(据河北省早期流调结果的精神障碍患病率[10])取18.51%,d(估计值精度)取0.1p,则样本量至少为20 013例,假设回复率为80%,计算所需样本为24 000例。采用多阶分层整体随机抽样方法,根据公安部门提供的人口资料,选取河北省11个行政区域,采用随机数字表法,按每个行政区的城乡居民比例,随机选取1~4个区和1~7个镇,最终纳入20个城市的社区和58个农村村庄,本研究的纳入标准:(1)河北省常住人口(居住1年以上);(2)能够理解访谈内容,能与调查员正常沟通;(3)签署书面知情同意书。

1.2 调查方法 由经过培训的调查人员按公安部门提供的人口资料入户进行面对面访谈,调查人员向被调查者说明调查目的并签署知情同意书后方可进行调查,在访谈过程中家属与患者意见不同时,反复进行核查以确保调查客观真实。本次调查经河北省精神卫生中心伦理委员会批准〔冀精伦审(科)201507号〕。

1.3 质量控制 参与本次调查的人员均为来自河北省市级以上精神专科医院的医生和护士,对所有参与调查的医生、护士进行为期1个月培训,培训内容包括研究设计和程序、问卷技巧、评估工具的使用。培训结束后,对全部调查人员进行诊断工具重测,各项诊断一致性良好(Kappa值>0.75)。在调查前进行了一项试验性调查,以交叉检验的方式评估诊断的可行性和一致性。调查中,所有访谈内容有录音记录,每个调查地点的项目协调员及时检查访谈的录音及问卷质量,避免项目遗漏。

1.4 调查内容 (1)一般情况调查问卷内容包括:性别、年龄、居住地、精神疾病家族史、文化程度(文盲、小学、初中、高中、大学及以上)、职业(农民、工人/职员、离/退休、无业/其他)、家庭年收入(<3万元、≥3万元)、婚姻状况(未婚、已婚、离异、丧偶)、生活方式(吸烟:每日吸烟量≥1支,持续吸烟时间≥1年;饮酒:每周饮酒次数≥1次,每次饮酒量≥50 ml,饮酒时间≥6个月;饮茶:每周饮茶至少3次,连续饮茶≥6个月;规律体育锻炼:每天锻炼时间>1 h,连续1年以上)、心理社会问题(是否存在群体支持问题、住房问题、经济问题、卫生保健服务问题)。群体支持问题指其子女及社区在物质和精神方面提供的帮助和支持,住房问题是指是否存在住房紧张的问题,经济问题是指是否存在经济困难的问题,卫生保健服务问题主要指是否存在就医难及社区医疗水平差的情况。(2)脑血管病诊断:根据被调查者提供的病历资料,曾经发生过一组突然或急骤发病并持续24 h以上的缺血性或出血性脑卒中的神经系统异常表现,并在县级及以上医院诊断过脑出血、脑梗死等脑血管病,脑血管病的病程及目前口服的治疗药物,确定被调查者是否符合脑血管病的诊断。(3)抑郁障碍疾病诊断:以扩展后的一般健康问卷 12 项[11](12-Item General Health Questionnaire,GHQ-12)为抑郁障碍筛选工具,以DSM-Ⅳ-TR轴Ⅰ障碍定式临床检查(SCID-I/P)患者版[12]为抑郁障碍诊断工具。原GHQ-12共12题,为有关心理健康的条目,分为四级评分,即完全没有(1分)、与平时一样(2分)、比平时多一些(3分)、比平时多很多(4分)。原问卷1或2的回答在本调查中均记为0分,原问卷3或4的回答在本调查中均记1分,因此12题回答的最低分为0分,最高分为12分,改编后的GHQ-12分数及内容不变另外增加8个问题,如在某个问题上选择差或经常,无论GHQ-12得分多少,均视为有危险因素,并进行SCID-I/P检查,根据被调查者在GHQ-12第1~12题总得分,把被调查者分为高危人群、中危人群、低危人群三类,以GHQ-12≥4分及增加的8个高危因素阳性者为高危人群,全部进行SCID-I/P检查,GHQ-12总分为2~3分属于中危人群,研究号个位数为1~4者进行SCID-I/P检查;GHQ总分为0~1分属低危人群,研究号个位数为1者进行SCID-I/P检查。以满足脑血管病诊断标准[13]的被调查者为研究对象,根据是否符合抑郁障碍诊断[14]将其分为脑血管病共病抑郁障碍组和脑血管病未共病抑郁障碍组。

1.5 统计学方法 利用EpiData软件对数据进行双人双重录入计算机,利用SPSS 25.0软件进行统计分析。计数资料以相对数表示,采用χ2检验;脑血管病共病抑郁障碍的影响因素分析采用多因素Logistic回归分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 脑血管病患者共病抑郁障碍情况 发放问卷23 657份,剔除问卷填写不完整的问卷,实际回收标准问卷20 884份,有效回收率为88.28%,未能完成问卷的主要原因是缺乏兴趣和时间。符合脑血管病诊断的患者485例(2.32%),脑血管病共病抑郁障碍患者56例(11.55%,脑血管病共病抑郁障碍组),包括重性抑郁障碍31例(6.39%),心境恶劣障碍18例(3.71%),未特定抑郁障碍13例(2.68%),重性抑郁障碍和心境恶劣障碍共病6例(1.24%)。脑血管病未共病抑郁障碍患者429例(88.45%,脑血管病未共病抑郁障碍组)。

2.2 脑血管病共病抑郁障碍组和脑血管病未共病抑郁障碍组患者人口学特征比较 脑血管病共病抑郁障碍组与脑血管病未共病抑郁障碍组性别构成、年龄分布、精神疾病家族史构成、家庭年收入分布比较,差异有统计学意义(P<0.05)。两组间居住地、文化程度、职业、婚姻状况比较,差异均无统计学意义(P>0.05,见表1)。

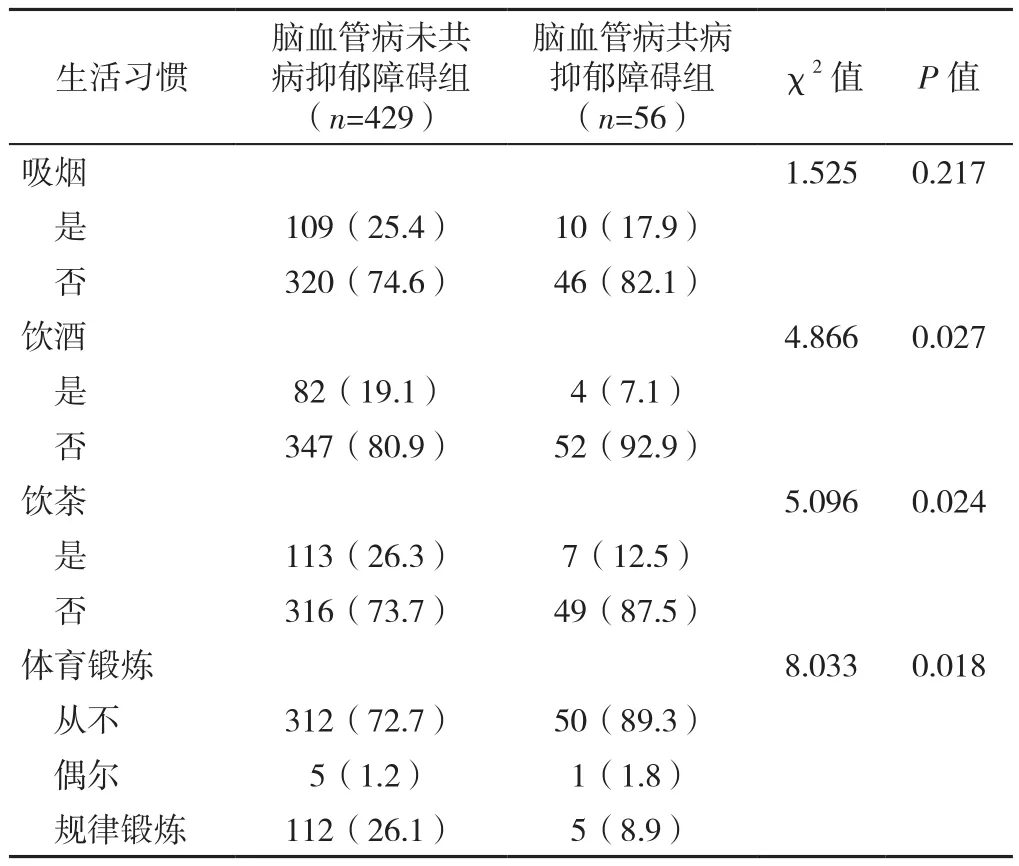

2.3 脑血管病共病抑郁障碍组和脑血管病未共病抑郁障碍组患者生活习惯比较 脑血管病共病抑郁障碍组与脑血管病未共病抑郁障碍组饮酒比例、饮茶比例、体育锻炼情况比较,差异有统计学意义(P<0.05,见表2)。

2.4 脑血管病共病抑郁障碍组和脑血管病未共病抑郁障碍组患者心理社会问题比较 脑血管病共病抑郁障碍组患者存在经济问题、卫生保健服务问题比例高于脑血管病未共病抑郁障碍组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。两组间存在群体支持问题、住房问题比例比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表3)。

2.5 脑血管病共病抑郁障碍的影响因素分析 以脑血管病共病抑郁障碍(赋值:共病抑郁障碍=1,未共病抑郁障碍=2)为因变量,以性别(赋值:男=1,女=2)、年龄(赋值:≤50岁=1,51~70岁=2,≥71岁=3)、精神疾病家族史(赋值:无=1,有=2)、饮酒(赋值:否=1,是=2)、饮茶(赋值:否=1,是=2)、体育锻炼(赋值:从不=1,偶尔=2,规律锻炼=3)、经济问题(赋值:不存在=1,存在=2)、卫生保健服务问题(赋值:不存在=1,存在=2)为自变量进行脑血管病患者共病抑郁障碍影响因素的多因素Logistic回归分析,结果显示,精神疾病家族史、经济问题、卫生保健服务问题是脑血管病共病抑郁障碍的影响因素(P<0.05,见表4)。

表1 脑血管病共病抑郁障碍组和脑血管病未共病抑郁障碍组患者人口学特征比较〔n(%)〕Table 1 Comparison of demographic characteristics of patients with comorbidity of cerebrovascular diseases group and cerebrovascular disease without comorbid depression group

表2 脑血管病共病抑郁障碍组和脑血管病未共病抑郁障碍组患者生活习惯比较〔n(%)〕Table 2 Comparison of living habits between patients with comorbidity of cerebrovascular diseases and those without comorbidity of cerebrovascular diseases

表3 脑血管病共病抑郁障碍组和脑血管病未共病抑郁障碍组患者心理社会问题比较〔n(%)〕Table 3 Comparison of psychosocial problems between patients with comorbidity of cerebrovascular diseases and those without comorbidity of cerebrovascular diseases

表4 脑血管病共病抑郁障碍影响因素的多因素Logistic回归分析Table 4 Multivariate Logistic analysis of influencing factors of comorbid depression in patients with cerebrovascular disease

3 讨论

脑血管病是多种病因引起的神经系统疾病。脑血管病共病抑郁障碍又被称为卒中后抑郁。目前,国内外对卒中后抑郁的研究结果差异较大,国外的发生率集中在5%~60%[15],国内的发生率波动在20%~40%[16]。本研究发现,在脑血管病患者中抑郁障碍的共病率达11.55%,显著高于一般人群抑郁障碍的患病率1.6%[17],表明仍然需要加大对这部分人群的关注,采取积极的措施,降低抑郁障碍在脑血管病患者中的发生率。但本研究共病率低于国内的其他相关研究[17],这可能与研究人群、调查时间、诊断工具不同有关。

本研究发现共病抑郁障碍与多种因素有关,包括精神疾病家族史、存在经济问题和卫生保健服务问题。一项纳入14 791例样本的荟萃分析发现,精神疾病家族史是脑血管病患者共病抑郁障碍的高危因素[18]。国内的家系调查也发现,抑郁障碍具有明显的家族聚集现象,属于多基因遗传性疾病,一级亲属的患同病率高于二级亲属,且与患病者血缘关系越近,患病率越高[19]。国外针对心境障碍的基因遗传研究已经开展了30多年,但大部分研究并不能被重复试验得以证实,可能的原因是样本量不足[20]。目前,大量研究表明,大于10万的样本检测出的风险基因才具有意义[21]。但也有学者认为,家族聚集现象不仅是遗传基因作用的结果,也是遗传基因与生活环境交互作用的结果[22]。HOFFMANN等[23]研究发现,早期生活困境可以引发基因的DNA甲基化,从而影响神经增殖、分化和突触可塑性等。所以,家族聚集现象也可能是遗传与环境共同作用的结果。

研究表明,经济问题是脑血管病共病抑郁障碍的危险因素[24]。河南省的调查发现,脑血管病和精神疾病导致的完全失能者高达37.67%[25],是最重要的致贫疾病。脑血管病治疗及康复费用高昂,沉重的经济负担造成了患者巨大的心理压力,而躯体疾病合并抑郁症的治疗费用更是高于单纯抑郁症患者[26]。解决患者的经济问题需要政府、医疗机构和家庭共同努力。陶裕春等[27]研究发现,政府加大医疗保险的服务力度能够带动子女对老年人经济支持的力度。安徽省开展基层医保支付方式改革就取得显著成效,通过推行多元复合式支付方式,减轻了脑梗死患者的经济负担,并有效降低了再入院率[28],这十分值得推广学习。医疗机构方面,临床医生应深刻掌握卒中后抑郁的诊治方法,全面了解脑血管病患者的家庭经济背景,及早识别出抑郁症的危险因素,提高医疗效率和改善患者就医体验,做到早发现、早诊断、早治疗,减轻患者的经济负担[29]。家庭方面,子女应经常提供经济支持和生活照料,研究发现,这对于对伴有躯体疾病的老年人群的心身健康具有积极影响[30]。由此可见,社会应加大卫生健康知识的宣传力度,倡导子女关护脑血管病老年人,关注老年人心理健康。

目前,我国农村地区脑血管病患病率已显著高于城市[31],而农村地区仍然存在医疗资源分布不均问题[32]。患者得不到及时有效的医疗服务,也是共病抑郁障碍的危险因素。LIN等[33]研究发现,抑郁情绪影响脑血管病患者的康复动机,从而延迟康复,而及时提供良好的社会支持有利于脑血管病患者的功能康复。脑血管病患者的预后改善离不开康复治疗,而我国社区康复中心多在城市开展,大部分的脑血管病患者生活在农村,因此,农村地区对康复治疗的需求更迫切[34]。WANG等[35]近期开展的一项针对神经内科、老年科和康复科医生对卒中后抑郁诊断及治疗的横断面研究发现,老年科和康复科医生对该疾病的筛查方法缺乏了解,神经内科、老年科和康复科医生需要提高对这种疾病的意识,以更好地诊断和治疗患者。国外研究还发现,在康复治疗过程中加入心理治疗更有利于脑血管病的康复[36]。因此,在基层医院开展全面的康复治疗对脑血管病患者尤为重要。

本次调查是大规模精神疾病流行病学调查,在保证精神障碍诊断的前提下,为提高工作效率,采用先前国内精神科流调的方法[37],用GHQ-12进行筛查,然后依据GHQ-12评分划分出低危、中危和高危人群,按先前研究划分的比例对选取人群进行SCID-I/P诊断。本研究的局限性在于:(1)本次调查为横断面研究,论证强度较弱,后期应定期检查,建立纵向数据库。(2)本次调查没有对脑血管病患者的躯体功能损害进行评估,需要在以后的调查中详细评估患者后遗症的严重程度。

通过本次调查发现,社会对脑血管病患者的心理卫生关注度不高,认知度不足。社会应针对危险因素加大对脑血管病患者的投入,缩小城乡医疗水平的差距,加大疾病宣传力度,关注农村等偏远地区的患者,关护患者的心理健康,提高脑血管病患者的生活质量。

作者贡献:栗克清进行文章的构思与设计;张云淑、栗克清进行研究的实施与可行性分析;张赛赛、王闻慧进行数据收集及数据整理;张赛赛进行统计学处理、结果的分析与解释并撰写论文;张丹、刘霄进行论文的修订;张丽丽负责文章的质量控制及审校;栗克清对文章整体负责,监督管理。

本文无利益冲突。