超声引导腘窝坐骨神经鞘膜下阻滞在足踝手术中的应用效果

刘诗稳,周志东

(1.九江市第一人民医院麻醉科,江西 九江 332000; 2.南昌大学第二附属医院麻醉科,南昌 330006)

随着超声技术在麻醉领域的运用和发展,现广泛应用于神经阻滞。腘窝段坐骨神经的解剖结构较为表浅,借助超声引导容易观察到其结构,因此超声引导被广泛运用于足踝部手术。然而坐骨神经是人体最为粗大的外周神经,按照不同的腘窝神经阻滞进针方式在阻滞效果方面也会有所不同。如要达到其完善的阻滞需要大容量高浓度的局部麻醉药才能取得满意的起效时间和麻醉效果。再者腘窝内有血管结构,大容量高浓度的局部麻醉药存在中毒的风险[1]。

腘窝段坐骨神经及分支(胫神经和腓总神经)周围拥有完整鞘膜包裹。任彦红等[2]通过组织学研究证明了腘窝段坐骨神经鞘膜的完整性,并且在解剖学的角度进一步给出了局部麻醉药在坐骨神经鞘膜内扩散的区域范围。坐骨神经鞘膜也会起到分隔局部麻醉药与神经的作用。目前通过PERLAS等[3]的方法可借助超声引导将局部麻醉药注入坐骨神经鞘膜下进行神经阻滞。本研究旨在观察在足踝手术中应用超声引导腘窝坐骨神经鞘膜下阻滞的效果,并通过与腘窝坐骨神经鞘膜外阻滞比较来探讨此种方法在足踝手术中的可行性。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取九江市第一人民医院2017年9月至2019年9月收治的择期行切开复位内固定或取内固定术的足踝部(外踝)骨折患者60例,其中男36例,女24例;年龄18~75岁,体重45~85 kg,体重指数(BMI)20~32 kg·m-2,ASA分级Ⅰ—Ⅱ级。排除标准:近2周服用非甾体类抗炎药,局部麻醉药过敏者,术前存在中枢或外周神经系统疾病,凝血功能障碍者,穿刺部位有感染者,不愿接受试验者,不能沟通配合者。将60例患者按随机数字表法分为观察组与对照组,每组30例。本研究经本院医学伦理委员会审核批准,实施前患者均签署知情同意书。

1.2 神经阻滞方法

1.2.1 仪器与材料

迈瑞M7便携超声,配备7L4S(5.0~10.0 mHz)线阵探头;穿刺针:PAJUNK(22 G,0.7 mm×80 mm)短斜面神经阻滞针;1%罗哌卡因(100 mg:10 mL,瑞典阿斯利康公司)。

1.2.2 麻醉前准备

患者入室,开放静脉通路输入复方氯化钠4~5 mL·kg-1,进行多功能参数检测。向患者交代麻醉实施所需的注意事项,嘱咐患者取患肢朝上侧卧位,髋关节屈曲30°,膝关节稍作屈曲。消毒铺巾后行外侧入路腘窝坐骨神经阻滞,所有操作由同一麻醉医师完成。

1.2.3 神经阻滞

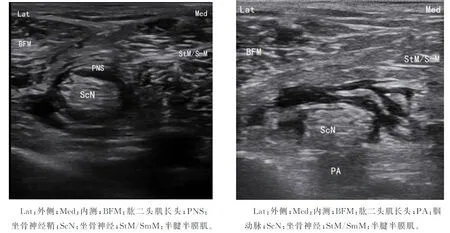

将无菌超声探头垂直股骨放在腘窝横纹表面,稍作滑动找到腘动脉。在腘动脉的浅层找到两团高回声蜂窝状类圆形结构。使探头向下肢近端滑动,观察两团高回声结构出现由浅入深并汇聚为一团高回声结构,以此确定该处神经为胫神经和腓总神经汇合成的坐骨神经。观察组运用超声定位腘窝坐骨神经分叉处后,采用平面内法用超声引导在坐骨神经周围小剂量注入5 mL的生理盐水,当超声显示坐骨神经旁呈现包裹神经分布的类圆形暗区后,说明此时穿刺针进入腘窝段坐骨神经鞘膜内,并注射总量10 mL的0.5%罗哌卡因(封三图1)。注射结束后超声探头扫描腘窝横纹处胫神经和腓总神经旁的横截面形态。

图1 坐骨神经鞘膜下阻滞 图2 坐骨神经鞘膜外阻滞

对照组以同样的方法在坐骨神经分叉附近小剂量注入5 mL的生理盐水,当超声显示坐骨神经旁出现不对称扩散时,注入总量15 mL的0.5%罗哌卡因(封三图2),并在注射的同时将针头在超声图像的液性暗区内小幅调整方向使药液尽可能包裹神经干,注射结束后同样用超声观察腘横纹处的横截面形态。

1.3 观察指标

比较2组操作时间、神经内注射发生率、注射成功率、麻醉成功率、足踝区域感觉与运动阻滞起效和恢复时间、术中添加芬太尼发生率及术后1周并发症发生情况。1)操作时间:从超声开始扫描目标神经到完成后撤针的时间。2)注射成功标准:超声记录神经阻滞药物注射后坐骨神经横断面的形态,同时将超声探头扫描并记录腘窝横纹处胫神经和腓总神经横断面的形态。鞘膜下注射成功为超声图像在坐骨神经分叉处呈现环绕坐骨神经分布的类圆形低回声暗区,在腘窝横纹处胫神经和腓总神经旁出现“面包圈”样的低回声暗区;鞘膜外注射成功为超声显示坐骨神经旁出现不对称扩散,在腘窝横纹处胫神经和腓总神经旁未出现“面包圈”样的低回声暗区。3)神经内注射评价标准:注射局部麻醉药前后坐骨神经在超声下的横截面积扩大≥15%[4]。以上超声对比图片由一位高年资麻醉医师(非操作者)予以评判。4)足踝区域感觉与运动阻滞起效和恢复时间:按文献[5]胫神经和腓总神经感觉、运动神经完全阻滞标准记录患者胫神经和腓总神经感觉、运动阻滞起效和恢复时间。5)麻醉成功标准:麻醉效果共分为3级,患者在整个手术当中无任何痛苦为1级,在手术当中需要添加阿片类辅助药物为2级,在术中即使添加阿片类药物也无法完成手术为3级;1级和2级认为麻醉成功,3级为麻醉失败。如出现麻醉失败改为全身麻醉进行手术。6)术后并发症:记录术后1周麻醉并发症发生情况,包括区域感觉异常、活动受限、肌力减退等。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 一般资料

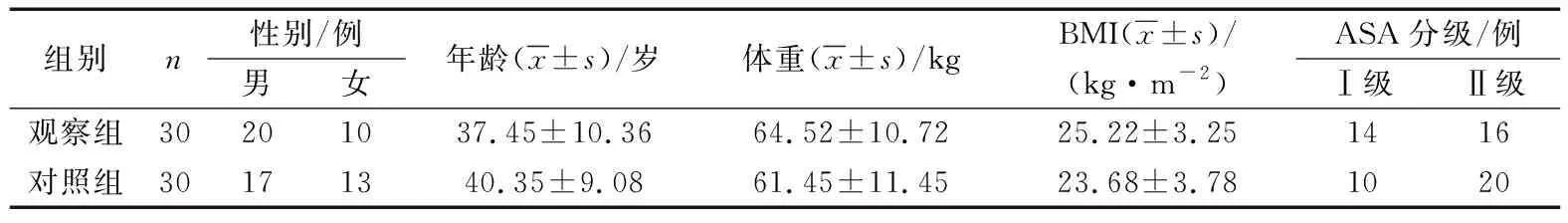

2组患者的性别、年龄、体重等一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 2组一般资料比较

2.2 操作时间、神经内注射发生率、注射成功率及麻醉成功率

观察组神经阻滞操作时间、神经内注射发生率分别为(4.2±0.5)min、0.0%(0/30),较对照组的(4.8±0.6)min、10.0%(3/30)显著减少(P<0.05);注射成功率、麻醉成功率分别为93.3%(28/30)、100.0%(28/28),较对照组的76.7%(23/30)、87.0%(20/23)显著增加(P<0.05)。对照组局部麻醉失败3例患者改为全身麻醉完成手术。

2.3 足踝区域感觉与运动阻滞起效和恢复时间

观察组胫神经与腓总神经感觉起效时间较对照组显著减少(P<0.01),感觉恢复时间较对照组显著增加(P<0.01);2组胫神经与腓总神经运动阻滞起效、恢复时间比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 2组感觉和运动阻滞起效与恢复时间比较

2.4 术中添加芬太尼及术后并发症情况

观察组术中添加芬太尼发生率为3.6%(1/28),较对照组的21.7%(5/23)显著减少(P<0.05);2组术后1周均无并发症发生。

3 讨论

足踝手术部位位于肢体末端,主要由足踝内测的隐神经和坐骨神经分支所支配。临床上主要通过椎管内阻滞技术来完成手术。但是椎管内麻醉也伴随着其不良反应,如影响健侧肢体、对循环的影响明显、术后发生低颅压的风险等[6]。近年来随着超声技术的发展可以将局部麻醉药液准确地注射到神经周围进行目标神经阻滞。对于腘窝段坐骨神经,由于距皮肤较表浅且粗大、容易辨别其形态,超声阻滞操作要求较低,备受临床医生所青睐。但是在此处运用不同的进针位置而获得的神经阻滞起效和维持时间上有较大的差距。有研究[7]表明腘窝坐骨神经由内向外依次由神经内膜、神经束膜、神经外膜和神经鞘膜组成。随着对腘窝段坐骨神经局部解剖结构深入研究,逐渐发现在腘窝段坐骨神经的神经外膜外还有另一层完整的鞘膜组织。2001年VLOKA等[8]发现在腘窝处胫神经与腓总神经两支神经共同包裹于坐骨神经鞘膜内,直至腘窝横纹上7~12 cm处,两支神经分开后再由各自的筋膜鞘所包裹。因此在坐骨神经鞘膜外注射和鞘膜内注射会出现阻滞时间上的差异。

本研究结果显示胫神经和腓总神经在感觉起效、维持时间上鞘膜下组明显快于鞘膜外组,说明了鞘膜下注射阻滞能够带来更快的感觉阻滞效果,减少患者麻醉等待时间。CAPPELLERI等[9]还发现,鞘膜下注射能降低局部麻醉药剂量,小剂量的麻醉药就能达到有效的感觉运动阻滞,从而降低全身毒性的风险。本研究还显示鞘膜下组在操作时间和注射成功率方面要优于鞘膜外组,显示出鞘膜下组操作较鞘膜外组更为快速和精准。在麻醉效果成功率方面鞘膜下组也要高于鞘膜外组,说明鞘膜下组阻滞镇痛效果更能满足足踝手术的要求。据报道[10],在神经阻滞穿刺过程中,当阻滞针穿透神经外膜时,被局部麻醉药液所推开的多数是神经组织而非坚韧的神经外膜,药液会在神经外膜下造成神经内注射。本研究鞘膜下组未发生神经内注射,而鞘膜外组出现3例(10.0%)神经内注射,说明采用鞘膜下注射是相对安全的。本研究采用双人对比超声图像的方法来确定局部麻醉药是否准确地注射到鞘膜下,主要由于超声设备在分辨率上还是有所欠缺,无法完全分辨清楚坐骨神经鞘膜的形态,大多只能依赖于液体扩张后的超声图像和远端的神经出现鞘膜下液性暗区去加以辨别。因此麻醉药液也无法完全注射于鞘膜下和神经外模之间,所以研究结果在神经阻滞的时间上会存在一定的偏差。本研究显示术后1周内2组患者均未出现并发症,证实了2种神经阻滞方法在足踝手术上的应用都较为安全。

综上所述,腘窝段坐骨神经鞘膜下阻滞相比鞘膜外阻滞拥有更短的操作时间,更快的感觉神经阻滞起效时间,能够很好地满足外踝手术所需的镇痛,并且术后并发症也较少。