新型冠状病毒肺炎CT影像学表现分析

施 彪,乔晓春,沈 艳,胡淑敏,姚木子

(蚌埠医学院附属蚌埠市第一人民医院CT室,安徽 蚌埠 233000)

自2019年12月以来,湖北省武汉市出现多名新型冠状病毒感染的肺炎患者,随后在海内外各地陆续出现有相似患者感染[1]。世界卫生组织(WHO)于2020年2月11日宣布,将新型冠状病毒感染的肺炎命名为“COVID-19”[2]。与此同时,国际病毒分类委员会声明,将新型冠状病毒命名为“SARS-CoV-2”[3]。由于新型冠状病毒传染性非常强,目前多个国家均出现了发病患者,因此早期准确识别本病的胸部影像学特点有利于早期诊断、及时隔离与治疗。本研究对蚌埠医学院附属蚌埠市第一人民医院2020年1—2月收治的28例COVID-19患者的CT影像学资料进行回顾性分析,以便为COVID-19的早期防控、早期隔离、早期诊断及早期治疗提供影像学支持。

1 临床资料

1.1 一般资料

28例COVID-19患者,均经呼吸道标本RT-PCR检测核酸阳性而确诊。其中男15例(53.57%),女13例(46.43%);年龄19~86岁,≤30岁3例,31~60岁15例,≥61岁10例,平均年龄(52.4±15.7)岁。

1.2 临床症状

28例COVID-19患者临床主要表现为咳嗽、发热、胸闷及乏力等,咳嗽以干咳为主;伴腹泻2例,呕吐2例;高热患者均出现头痛表现。

1.3 实验室检查结果

4例患者白细胞减低,24例正常;6例患者淋巴细胞减低,22例正常;4例患者中性粒细胞百分比升高,24例正常;17例患者C反应蛋白升高,11例正常。所有患者核酸2次检测均呈阳性表现。

1.4 流行病学特点

本组病例有2例武汉接触史,2例武汉相关人员接触史,其余患者否认与武汉地区有接触史;出现4组家庭群体聚集性病患,共9例;轻症患者26例,重症患者2例(包括死亡1例,患者既往有慢性阻塞性肺疾病,高血压3级,冠状动脉粥样硬化性心脏病等多种疾病)。

1.5 胸部CT影像学诊断

1.5.1 检查方法

均采用GE-VCT螺旋CT胸部扫描,从胸廓入口至肺底检查。扫描参数:管电压120 kV,自动管电流50~350 mAs,薄层层厚0.625 mm,层间距0.625 mm,螺距0.984:1。重建方式:肺窗采用Lung,纵隔窗采用Stnd,重建模式采用Full。图像重建均采用高分辨率算法,矩阵512×512。

1.5.2 影像分析

经影像中心2位副主任以上医师采用双盲法阅片,描述病变部位CT直接表现及间接征象,对于复查患者的胸部CT表现,均与患者前片进行比较,以取得一致意见为准,得出最终结论。

1.5.3 胸部CT表现

28例患者胸部CT影像学表现为斑片状、大片状磨玻璃密度影(GGO)及实变影,主要累及双肺下叶的外中带(封三图1)。1)病灶分布范围:单肺5例(17.86%),双肺23例(82.14%),胸膜下小叶性分布26例(92.86%),肺叶、段走形分布11例(39.29%)。2)病灶形态及内部征象:GGO 26例(92.86%)、实变影/实性结节混合型16例(57.14%),其中单纯实变影1例(3.57%)、GGO与实变影/实性结节混合型15例(53.57%)(封三图2);血管增粗影27例(96.43%),空气支气管征24例(85.71%)(封三图2—3),结节合并晕征15例(53.57%)。3)其他伴发表现:合并纤维条索灶9例(32.14%),胸膜增厚11例(39.29%),单侧胸腔积液2例(7.14%)(封三图4),纵隔轻度淋巴结肿大2例(7.14%,为重症患者)。

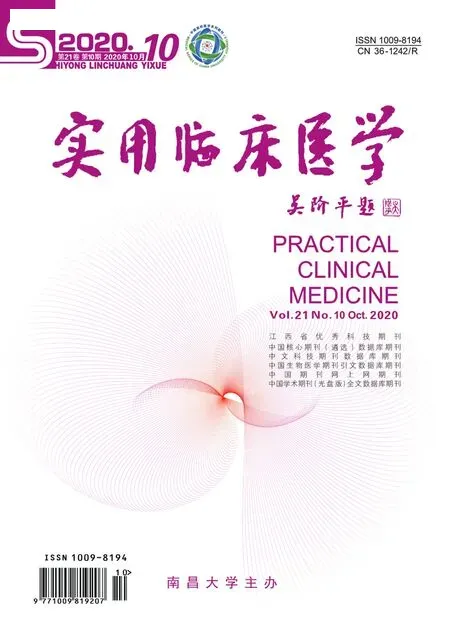

A:双肺外周带示多发GGO(箭头所示);B:呈细网格状改变(箭头所示);C:以胸膜下区分布为主(箭头所示);D:邻近小、细支气管牵拉轻度扩张,典型小叶内间质增厚改变(箭头所示)。图1 COVID-19胸部CT表现(女,40岁)

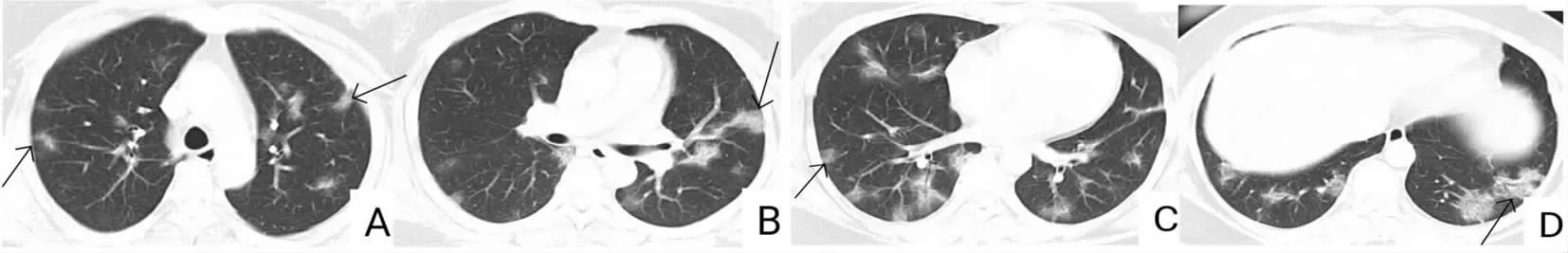

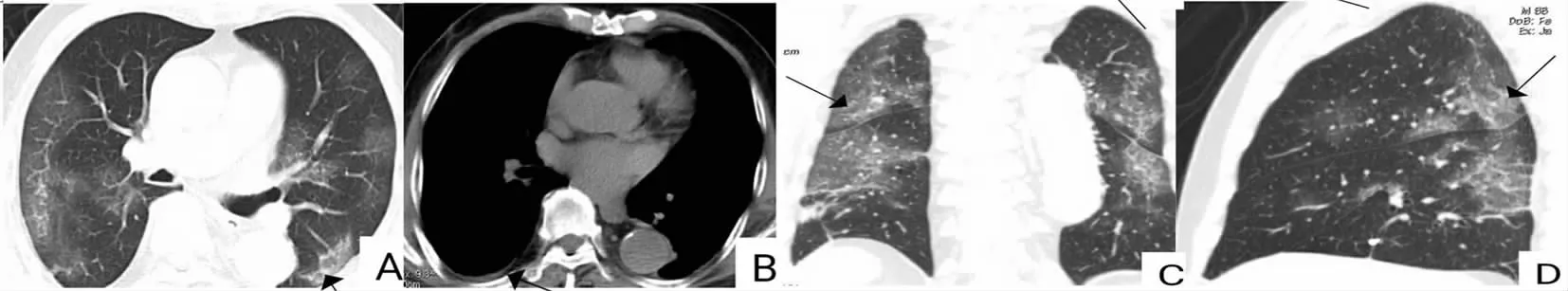

A:双肺外带示多发斑片状实性结节病灶(箭头所示);B:伴发晕征(箭头所示);C:局部胸膜增厚(箭头所示);D:部分内示支气管充气征(箭头所示)。图2 COVID-19胸部CT表现(女,65岁)

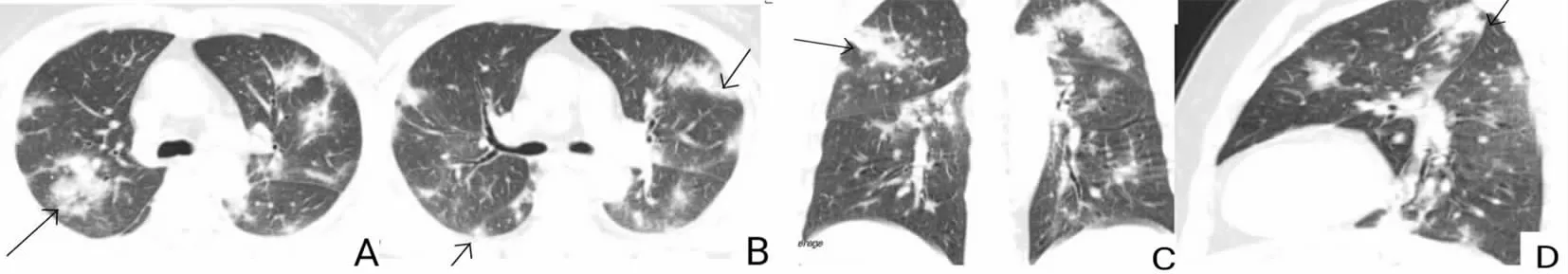

A:邻近肺野可见短细毛刺,间质纤维性改变(箭头所示);B:其内支气管充气征(箭头所示);C:部分小叶间隔增厚,病灶未跨叶间裂(箭头所示);D:双肺外带斑片状GGO,内见血管增粗影及支气管充气征(箭头所示)。图3 COVID-19胸部CT表现(男,68岁)

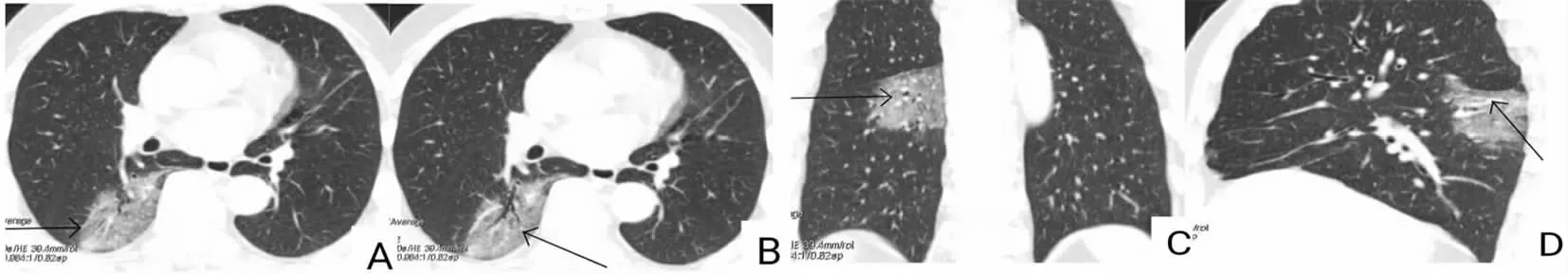

A:双肺外带(近胸膜或叶间裂处)弥漫GGO(箭头所示);B:右侧胸腔可见少量积液(箭头所示);C、D:以小叶间隔增厚及小叶内间质增生为主(可见细小网格状影)(箭头所示)。图4 COVID-19胸部CT表现(男,86岁)

2 讨论

COVID-19属于β属的新型冠状病毒[4],有包膜,颗粒呈圆形或椭圆形,直径为60~140 mm,其基因特征与严重急性呼吸综合征冠状病毒(SARS-CoV)和中东呼吸综合征冠状病毒(MERS-CoV)有明显区别,目前研究[5]显示与蝙蝠SARS样冠状病毒(bat-SL-CoVZC45)同源性达85%以上,推测其自然宿主可能为蝙蝠,通过演化变异,存在蝙蝠-中间宿主-人的传播。病毒通过S-蛋白与人ACE-2互相作用的分子机制感染有纤毛的支气管上皮细胞和Ⅱ型肺泡上皮细胞[6],根据目前对发病患者的流行病学调查,已确认此病毒具有人传人、且传染性强的特征。经呼吸道飞沫传播及接触传播是主要的传播途径[7],气溶胶传播和消化道传播途径具体机制正在研究中,目前从人体粪便中已分离出新型冠状病毒,潜伏期一般为3~7 d,最长不超过14 d。结合本院确诊病例均为输入型病例,该病呈现明显的人群聚集性,以家庭聚集性为主。易感人群范围较广,婴幼儿至老年人均可发病,有慢性基础疾病者感染后病情较重,预后较差,甚至死亡,儿童及婴幼儿发病症状相对较轻(本研究无此年龄段病例)。

据报道[7],COVID-19好发于男性。本研究病例男性占53.57%,女性占46.43%,男性略多于女性。COVID-19临床症状主要以发热、咳嗽、胸闷及乏力为主要症状,极少数患者有腹泻、呕吐病史。胸部CT是COVID-19首选的影像学检查方式。由于病毒微小颗粒可以到达肺皮层小叶,与肺泡上皮结合,肺泡壁损伤,血管扩张充血,小叶间质水肿,淋巴细胞、单核细胞大量聚集形成以小叶为基本单位的影像表现,根据病变的范围与类型将胸部CT表现分为早期、进展期、重症期及危重期、吸收期。本组COVID-19病例中早期单肺或双肺局灶性单发、或多发病灶,以多发病灶为主,病变以肺外带、胸膜下区多见。病灶呈小斑片状影、大片磨玻璃影(支气管血管束增粗影和血管增多影)、实变、结节与小结节、磨玻璃阴影与空气潴留并存所引起的“马赛克”征,随着疾病发展,进展期两肺多发磨玻璃影、或部分实变或结构扭曲影内支气管柱状增粗、或两者共存,结节周围病变有“晕征”,病灶内见细网格影(细血管网)。新发病变主要以双肺中下叶胸膜下区分布为主,多为淡薄的磨玻璃样影,少数可伴少量胸腔积液等。另外进展期也可出现亚段性肺不张、少许肺纤维化,此期患者病情进展迅速,需要积极采取干预措施。重症期时双肺出现弥漫性病变,多以实变为主,甚至出现肺不张,少数可呈“白肺”;48 h病灶范围增加50%;有时可见肺纤维化,有时也可出现少量胸腔积液[8],此期患者可表现为呼吸窘迫或呼吸衰竭、休克以及其他器官功能衰竭。吸收期病灶数目减少,范围缩小,密度减低,渗出物逐步吸收,肺实性病变可完全吸收消失或残留纤维条索影,此期患者体温下降,咳嗽减少,肺功能逐步恢复,临床症状逐步好转。

本组病例中有4组家庭聚集性病患,都是先后发病,其中1例为无临床症状,而肺内出现多发病灶,说明肺部影像表现与临床症状可以不符合。本组26病例有GGO,而肺部实变病灶在2例重症患者中出现。由于随访时间较短,尚不明确病灶吸收后的改变,有文献[9]报道病灶可以完全吸收。

目前COVID-19确诊依据病毒核酸检测或病毒基因测序,核酸检测时间较长,其大部分标本采用咽拭子,但是会出现一定的假阴性率,对于核酸检测阴性而胸部CT影像异常者仍需提高警惕,特别是爆发传播期间,本组病例中出现无临床症状、咽拭子核酸检测阴性病例,CT有特征性病毒性肺炎表现者最后诊断为COVID-19。由于胸部X线检测易漏诊,而胸部高分辨CT成像(HRCT)检测可以发现早期磨玻璃阴影及小叶间质性改变,可以作为首选的检查方式,其也可作为评估肺部损害的手段之一[10]。

COVID-19主要鉴别诊断包括甲型流感病毒肺炎、细菌性肺炎及支原体肺炎等鉴别。甲流病毒性肺炎影像学表现为双侧弥漫性磨玻璃密度影,支气管血管束增粗,伴或不伴有实变影,与COVID-19影像学表现有重叠,需进一步核酸检测确诊。细菌性肺炎影像上表现为大叶或小叶的肺部实变,无GGO,易与其鉴别。支原体肺炎好发儿童与青少年,影像表现为支气管壁增厚,沿支气管血管束的斑片影或实变密度影,伴树雾征和树芽征,也可出现肺门淋巴结肿大及胸腔积液等。

总之,COVID-19 CT胸部检查具有一定典型的影像学表现,同时结合流行病学病史、了解这些CT征象对本病的诊断可进一步提高认识,有利于早诊断、早隔离,及时阻断疫情传播,指导临床治疗并评价后期疗效。