大学生自我调节学习能力与学习倦怠的关系研究

——基于S大学本科生的调查

姚丽婷

(三峡大学 湖北·宜昌 443000)

1 问题的提出

进入21世纪以来,互联网的迅速发展拓宽了学生获得知识的途径,这就意味着学生在自主学习过程中可以获得更多的知识资源。但是,同样学生的专注力被越来越多的外界诱惑吸引着,最后导致学生对学习产生倦怠感和厌倦感。进入大学之后,学生的学习和生活方式与高中时期发生了巨大的改变,从原本高中紧迫而忙碌的学习任务和固定而唯一的目标中脱离,到达一个较为宽松而多样化的大学生活时,常常感到不适应,当遇到棘手的学习内容时,有时会发生抵触的情绪,因而对学习形成学习倦怠。学习倦怠会在潜移默化中影响着学生正常的学习和生活,让他们逐渐对学习失去信心,学习的能动性降低,成绩下降,甚至还能影响身心的健康成长。因此,大学生只有具备了良好的调节学习的能力才能自如的应对大学生活与学习。本研究将大学生自我调节学习能力与学习倦怠作为研究对象,通过调查研究和数据分析,探讨以下三个问题:(1)大学生的自我调节学习能力是否在性别、年龄上存在显著异。(2)大学生的学习倦怠性是否在性别、年级上有显著差异。(3)大学生自我调节学习能力对学习倦怠是否存在明确的预测功能。

2 核心概念界定

自我调节学习能力受到了教育学和心理学领域的广泛关注,它强调从整体的角度对学生自主学习的过程进行调控,并达到一个理想的效果。庞维国集合国内外学者不同的理念将自我调节学习能力的定义总结为:学生本人能够自主的安排好学习内容、学习时间、学习环境还能够做出恰当的自我评价和总结,这样就说明这个学生具有自我调节学习能力。1980年,Pines和Katry首度提出了“学习倦怠”的观点,并将其定义为:学生在学习的过程中由于某些原因而出现学习热情消减的情况,并且对周围同学态度冷淡等负面的情绪。2005年,连榕与杨丽娴对“学习倦怠”的概念进行了全新的界定:当学生面对极大的学习压力之下,对学习产生厌恶并且采用一系列的方法逃避学习的消极行为。

3 研究设计

3.1 研究假设

针对本研究所要梳理的问题及以往的相关研究,提出以下假设:

假设一:大学生的自我调节学习能力不存在显著的性别和年龄的差异。

假设二:大学生的学习倦怠性不存在显著的性别和年龄的差异。

假设三:大学生的自我调节学习能力对学习倦怠性存在显著的负相关,自我调节学习能力越强,学习倦怠的程度越低。

3.2 被试的选取

本文的研究对象是:S大学的本科学生,一共随机发放了336份问卷,其中有效问卷300份,回收率达89.29%。

3.3 研究工具

3.3.1 自我调节学习能力量表

问卷调查法是本文的主要研究方法。问卷是采用由张春梅翻译修订而成的《自我调节学习能力问卷》,其中包括四个维度:学习的动机、学习的方法、行为的表现和社会的环境资源,共16个项目。问卷使用李克特的5点计算法,“1”到“5”表示不同的程度,分数越低表示自我调节学习的能力越弱。该量表的Cronbach a系数为0.88,重测信度为0.91。

3.3.2 学习倦怠性量表

这一问卷使用的是连榕编制的《大学生学习倦怠调查量表》,该份问卷从以下三个维度进行测量:消极的情绪、不恰当的行为和较小的满足感,共20个项目,采用五分制计分法,得分越少,代表学习倦怠的程度越小。量表Cronbach a系数为0.89,重测信度为0.90。

3.4 数据处理

本研究主要使用SPSS数据分析软件进行分析,检验的内容有:描述性统计、相关分析、独立样本T检验、单因素方差分析以及回归分析。

4 研究结果分析

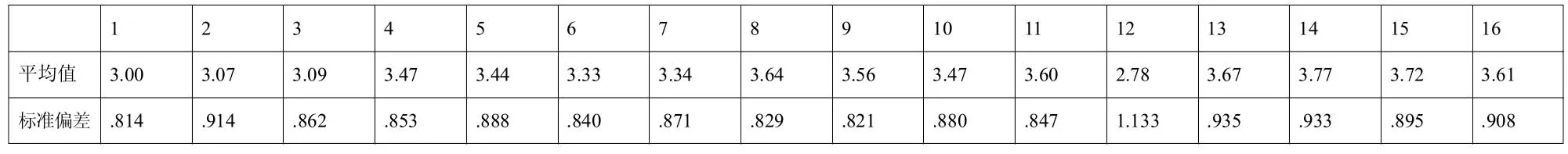

4.1 大学生自我调节学习能力的基本情况

对所有研究对象的自我调节学习能力的分数进行均值(M)和标准差(SD)的描述性统计(见表1),最终显示:从整体上来看大学生的自我调节学习能力呈现较好趋势(M=3.24,SD=0.941,P<0.05)。为了能够更加深入的对学生自我调节学习的能力与学习倦怠性之间的关联进行探究,本研究以性别和年龄为其他变量进行相关性、单因素方差和回归性的分析。

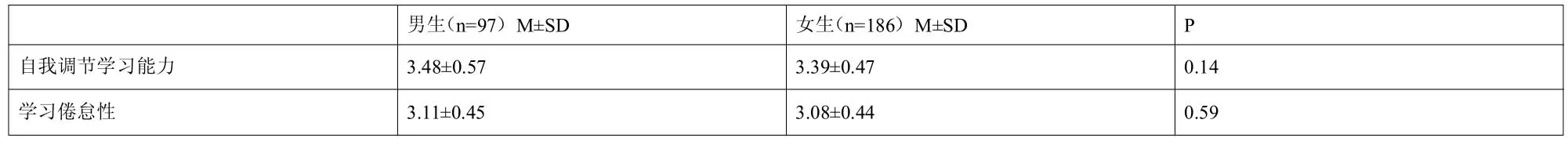

4.1.1 自我调节学习能力与学生学习倦怠性的性别差异

由表2可知,从自我调节学习的能力与学习倦怠性的均值(M)来说,男生比女生高;从性别的均值(M)差异性来看,男女生的差距较小(男生M=3.48,女生M=3.11和男生M=3.11,女生M=3.08),并且显著性不高(P>0.05),由此说明性别跟自我调节学习能力以及学习倦怠的相关关系不明显。

表1:大学生自我调节学习能力的平均值和标准差

表2:大学生自我调节学习能力和学习倦怠的性别差异

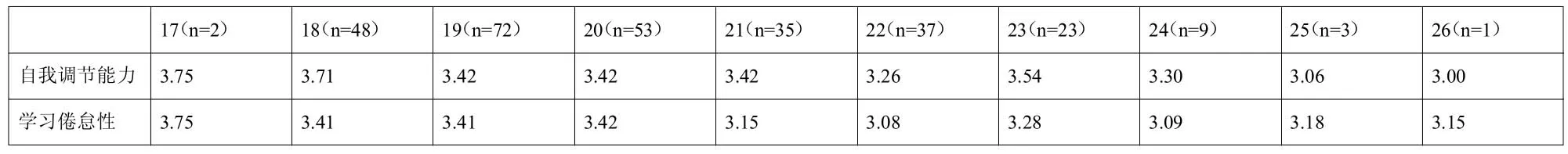

4.1.2 自我调节学习能力与学生学习倦怠性的年龄差异

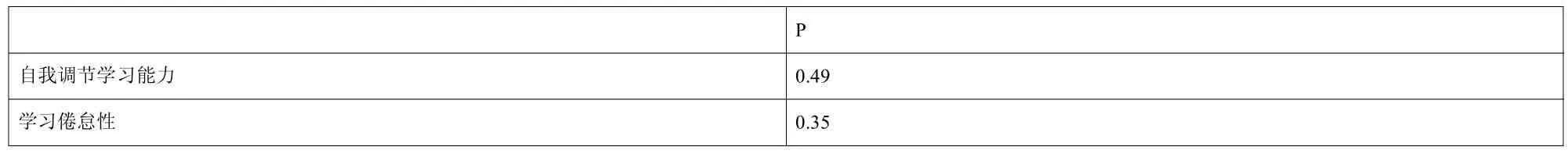

由表3可得,低年龄段(大一、大二)的学生在自我调节学习的能力和学习倦怠性得分较高,而高年龄段的学生在自我调节学习的能力和学习倦怠性相比起低年龄的学生而言得分较低。由表4可知,年龄与这二者之间的显著性不高(P>0.05),说明年龄跟自我调节学习能力以及学习倦怠性的相关关系不显著。

表3:大学生自我调节学习能力和学习倦怠性的年龄差别

表4:大学生自我调节能力和学习倦怠在年龄方面的显著性差异

4.2 自我调节学习能力对学习倦怠性的影响

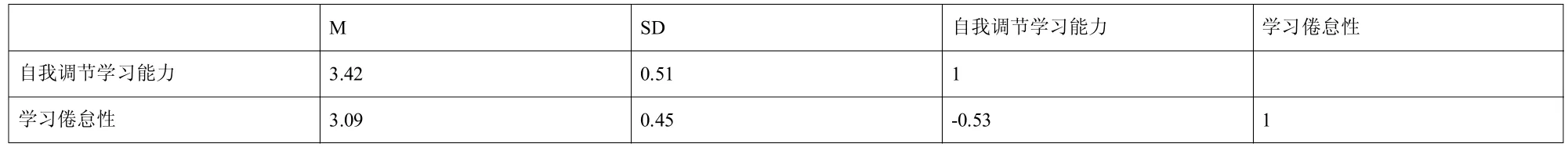

由表5可知:大学生自我调节学习的能力与学习倦怠性相关系数为-0.53,呈现一定的负相关关系,这说明大学生自我调节学习的能力越强,学习倦怠性就越低。

表5:各变量的描述性统计和相关分析

5 小结

5.1 大学生自我调节学习能力和学习倦怠的总体情况分析

研究结果显示:(1)大学生的自我调节学习的能力在性别和年龄上不存在显著的差异。(2)大学生的学习倦怠在性别和年龄上不存在显著的差异。(3)大学生的自我调节学习能力与学习倦怠存在显著的负相关关系,即自我调节学习的能力越强,学习倦怠程度就越弱。总结可知,自我调节学习的能力与学习倦怠性之间普遍存在相关关系,并且是负性的,这证实了自我调节学习的能力对缓解学习倦怠具有重要意义。也就是说,在学生自主学习中,越是积极主动的进行各项学习活动的学生,就越能够沉浸在学习的乐趣中,很少会对学习产生倦怠感。

5.2 研究启示

首先,从学校层面来说,学校应该营造积极的学习“心理场”,第一,帮助学生认识到自己才是学习的主体,鼓励学生培养制定学习目标的习惯和总结性自我评价的习惯。第二,开展具有学科性质的竞赛活动,并设置丰厚的奖励机制,以此来推动学生参加竞赛的动力,让乏味的学科专业知识运用到现实的生活和学习之中,从而巩固旧有的学科专业常识。第三,设置心理咨询室和发泄室,给予学生排忧解难和纾解心中郁结的场所,从心理的角度解决学生的倦怠性。

其次,从教师层面来说,教师应该改变以往讲授式的教学模式,提高学生主人翁的意识,在课堂中多采用合作探究式的学习方式,让学生通过自主查阅资料、合作交流等方式完成问题或课题。不仅可以提高学生的参与课堂的频率,还能激发他们学习和自主探究的兴趣,从中体会到学习的乐趣所在。

最后,从学生个人层面来说,学生在学科专业的历程中,会经历各种各样的挫折这是不可避免的,学习倦怠性就会因为这些因素而发生,这时应该积极寻求同学和老师的帮助,不能闭门造车,让自己陷入无限的僵局之中。当我们感觉到最近的学习状态下滑并且对学习和生活产生倦怠感时,可以多参加一些课外活动与户外运动,让自己从枯燥的理论学习里暂时脱离出来,维持积极上进的生活和学习状态。