唐僧形象的文化背景概述(上)

邢鹏

众所周知,明代小说《西游记》中“唐僧”的人物原型是唐朝的玄奘法师。然而,作者在撰写小说内容之前不仅对佛教《金刚经》《心经》等常见的重要佛典有所接触和了解,也对世俗化了的佛教超度仪轨、民间丧葬习俗、以及明代社会的现实都有所认知,并将其不露痕迹地融入作品之中。本文按小说中唐僧的生平故事为序,试述如下。

一、金蝉子

小說借五庄观镇元大仙之口说出唐僧的前世是“金蝉子”,其身份乃是佛的“第二个徒弟”。如:

(第二十四回)大仙道:“你那里得知,那和尚乃金蝉子转生,西方圣老如来佛第二个徒弟。五百年前,我与他在兰盆会上相识,他曾亲手传茶,佛子敬我,故此是为故人也。”

佛教中对追随释迦牟尼佛修行的诸罗汉并无“第二”之说,如来佛的十大弟子各有特长,其分别被称为“某某第一”,如舍利弗,智慧第一,目犍连,神通第一,等等。可见“佛的第二个徒弟”乃是小说家杜撰。虽然如此,但小说家赋予了“金蝉子”这一名号谐音、昆虫的特性及暗合佛经典故等三方面的寓意。

首先,“蝉”是禅的谐音,“禅子”即僧侣;“金”代表高贵,以此说明其身份。如唐代皎然《闻钟》诗:“永夜一禅子,泠然心境中。”又如唐代姚合《寄题尉迟少卿郊居》诗:“隅坐唯禅子,随行只药童。”

其次,世人对自然界中蝉的独特习性有所认知,并赋予了其一定的文化内涵。一方面,蝉是不完全变态的昆虫,其没有成蛹的过程。蝉卵在地下孵化,幼虫破土而出后爬至树干上,经蜕皮羽化而成为成虫。古人常将蝉的这种生命周期过程赋予强烈的寓意,希望灵魂能在死后如蝉一样脱离肉体而不灭并获得新生。汉代时人们就将玉蝉作为琀置于死者口中,寓指亡者精神不死,将再生复活。如首都博物馆藏一件长6.2、宽3.6厘米的汉代白玉蝉就是此类玉琀(图1)。小说家不仅借此观念和成语“金蝉脱壳”来表达佛教的生死轮回观念,更是借此比喻唐僧通过取经修行的磨难实现“脱胎换骨”而最终成佛的过程。从小说的文本中可知,作者是知道“金蝉脱壳”一词的,如:

(第二十回)那怪慌了手脚,使个金蝉脱壳计,打个滚,现了原身,依然是一只猛虎。

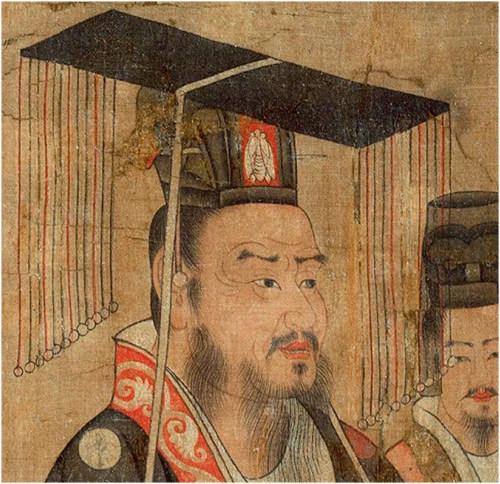

另一方面,蝉的成虫依靠吸食树汁生存。但古人误以为其食用“露水”而认为其“居高饮清”,并以其象征高洁的人格。汉至魏晋南北朝时期以蝉象征高洁的社会风气十分流行,文献中也有记载。如《汉书·燕刺王刘旦传》记载:“郎中侍从者著貂羽,黄金附蝉,皆号侍中。”《后汉书·舆服制下》记载:“侍中、中常侍加黄金珰,附蝉为文,貂尾为饰,谓之‘赵惠文’冠。”因冠上有蝉纹装饰,故称蝉冠。后代常常以“蝉冠”比喻显贵、高官。唐代钱起《中书王舍人辋川旧居》诗:“一从解蕙带,三入偶蝉冠。”宋代苏辙《代三省祭司马丞相文》“龙袞蝉冠,遂以往襚”等。首都博物馆收藏有一件20世纪60年代初出土于北京顺义临河村北朝墓的蝉纹金质冠饰(图2),南京博物院收藏有一件1998年南京仙鹤观6号(高悝夫妇)墓出土的东晋泰和六年(371)蝉纹金珰(图3),此二冠饰均是对文献记载的佐证。其使用情况可参见《历代帝王图》。相传此图为唐代画家阎立本所作,其摹本现藏于美国波士顿博物馆。画作为横卷,是一幅历史人物肖像画。画面从右至左主要描绘了13位帝王像:前汉昭帝、汉光武帝、魏文帝曹丕(图4)、吴主孙权、蜀主刘备(图5)、晋武帝司马炎、陈文帝陈蒨、陈废帝陈伯宗、陈宣帝陈顼、陈后主陈叔宝、北周武帝宇文邕、隋文帝杨坚、隋炀帝杨广。各帝王图前均楷书榜题文字,且帝王像旁均有人数不等的随侍相随,形成相对独立的一组人物。从其中部分帝王所戴之冕旒冠上亦可见其饰有蝉纹。这种风气也影响了当时佛教造像。如山东省青州博物馆收藏有一尊1996年青州龙兴寺遗址出土的北齐菩萨立像,其残损的宝冠中装饰有蝉纹。又如山东博物馆收藏有一件1976年出土于博兴县龙华寺遗址的东魏至北齐时期石雕蝉冠菩萨像(图6),其冠上也装饰蝉纹。

明代时人们仍十分喜爱以蝉为题材的艺术品。如南京博物院收藏有一件明代玉叶金蝉(图7)。其于1954年出土自苏州明代弘治年间进士张安晚家族墓地,被认为是墓主人的发饰。作品表现的是一只形神毕肖、金光闪耀的蝉,栖憩在玉叶上。它侧身翘足,双翼略张似在奏鸣;金蝉蝉翼左右各两,外翼长1.7、宽约0.8厘米,表现了蝉翼轻而薄的特点;蝉足三对,一对前足翘起,一对后足微微抬起。整个蝉体形象逼真,栩栩如生。金蝉站立在透明的玉叶上。玉叶长5.2、宽约3.2厘米,系用新疆和田所产羊脂白玉精工琢磨而成,晶莹润泽、温柔细腻。叶片打磨细薄呈凹弧状,仅厚约0.2厘米,分为八瓣。有主脉一根,两边各有支脉四根,叶片正面的叶脉琢成弧曲的凹槽,背面的叶脉相应磋成凸棱,使叶片极具真实感,整片叶子的边缘磋磨得圆润光滑。整件作品制作技术十分复杂,构思奇巧,动静结合,妙趣横生,具有极高的鉴赏价值。通过这件略早于小说《西游记》成书时间的工艺品,可知明代时人们不仅对蝉有深入的了解,而且十分喜爱这一题材。

第三,“金蝉子”也是暗合《金刚经》中“不可以身相得见如来”“凡有所相皆是虚妄”等典故的。《金刚经·如理实见分第五》记载:“‘须菩提!于意云何?可以身相见如来不?’‘不(否)也,世尊!不可以身相得见如来。’”陈秋平对“身相”的注释是:身之相貌,并将这段内容译作白话文:“佛问:‘须菩提,你意下如何?可以依如来具足相好的身体相貌来认识如来的真实本性吗?’须菩提回答:‘不可以,世尊。不可以依如来具足相好的身体相貌来认识如来的真实本性。’”①小说家却将《金刚经》中的“身相”依据字面之意将其解释为“唐僧的肉身”,以唐僧“不可以身相得见如来”的缘故引发“凌云渡漂死尸”的故事,故事中的“彼岸”一词除了指“水那边的陆地”这种字面意之外,在佛教中蕴含着解脱和死亡双重含义。如:

(第九十八回)长老还自惊疑,行者叉着膊子,往上一推。那师父踏不住脚,毂辘的跌在水里,早被撑船人一把扯起,站在船上。师父还抖衣服,垛鞋脚,抱怨行者。行者却引沙僧八戒,牵马挑担,也上了船,都立在舟旱舟唐之上。那佛祖轻轻用力撑开,只见上溜头泱下一个死尸。长老见了大惊,行者笑道:“师父莫怕,那个原来是你。”八戒也道:“是你,是你!”沙僧拍着手也道:“是你,是你!”那撑船的打着号子也说:“那是你!可贺可贺!”他们三人,也一齐声相和。撑着船,不一时稳稳当当的过了凌云仙渡。三藏才转身,轻轻的跳上彼岸。

二、镇江金山寺与水陆法会

1.金山寺与水陆法会

所谓“水陆大会”即水陆法会,全称“法界圣凡陆道场、悲济会、悲斋会、水陆无遮大会、天地冥阳水陆大会、放焰口等,是汉传佛教的一种修持法,也是汉传佛教中最盛大且隆重的法会。因南宋宗鉴《释门正统》卷四载记载:“诸仙致食于流水,鬼致食于净地。”是故所謂“水陆”,即取在水陆两处施食而普度众生之意。

南北朝时南朝的梁武帝崇信佛教。相传一天夜里,他梦见一位神僧来访,这位神僧对他建议说:“六道里的众生,受苦无量,何不作水陆(大斋)普济群灵?”梁武帝梦醒以后询问诸僧,众僧都不知道如何施行。宝志禅师建议梁武帝查阅佛经,当梁武帝读到“阿难遇面然鬼王”的典故后才恍然大悟。于是,梁武帝即与宝志禅师一起以“陀罗尼施食法”为核心,用了将近3年时间制成水陆仪文。仪文制成后,梁武帝先在宫内设立道场,后于梁天监四年(505)在今江苏镇江金山寺举行了我国佛教历史上第一次水陆法会。自是,水陆法会就在国内流传开来,并发展成为佛教寺院里最为隆重的佛事活动。

佛教认为水陆法会以救拔诸六道众生为目的,以向上供养十方诸佛、圣贤,向下进行无遮、普施斋食而广设坛场为主要形式,认为举办水陆法会具有诸多不可思议殊胜功德,其功德利益是冥阳两界都能获利的。因此,人们常在佛教的节日或亲友去世,乃至战争之后举办水陆法会,超度亡灵。启建一场水陆法会至少需要七昼夜、最多举办四十九日才能功德圆满,在此期间僧人讽诵经典作法超度;参与人员少则数十人,多则上百人,故此需要巨大的金钱花销,只有富者能够单独举办,而贫者只能共同凑钱才能举办。

宋代时水陆法会已十分流行,几乎遍及全国。如苏轼曾在元祐六年(1091)撰《水陆法像赞》,后于元祐八年(1093)为亡妻设立水陆道场。②明代的水陆法会不仅规模空前,而且相关仪轨也得以完善并定型。洪武元年至十五年(1368〜1382)曾先后于南京蒋山设立广荐法会(即水陆法会)、天界寺设立迎经法会。其中洪武十五年四月初八(佛诞日)那一次,规模最大,参加僧众人数竟达千人之众!

2.水陆法会及其道具—水陆画

水陆法会所用的诸佛、菩萨及其他神灵的画像被称为“水陆画”。水陆画可以分为壁画和非壁画两种。著名的明代水陆壁画如河北石家庄毗卢寺、河北蔚县重泰寺等。非壁画形式者又可以分为卷轴画式、牌位式等形式,其中以卷轴式最常见。目前所知最为完整的明代卷轴式水陆画是山西博物院藏宝宁寺水陆画一堂。③首都博物馆也收藏了大量明清时期的水陆画,其中有一堂虽已不甚完整,但其皆钤明万历年间慈圣皇太后玺印,可知其是慈圣皇太后所造,应为明代皇家举办水陆法会所用(图8)。世人也可借此管窥明代皇家水陆法会的盛况。

根据目前所见的多套明清时期水陆画实物可知,在一套完整的水陆画中通常都会有一幅《水陆缘起图》轴(图9)。其通常以图文并茂的形式出现:上部绘梁武帝向宝志禅师问法图;下部书《水陆缘起文》,主要记载阿难遇面然鬼王、梁武帝制水陆仪文及英禅师恢复水陆法会三事。

3.小说《西游记》与水陆法会关系密切

小说《西游记》与水陆法会关系密切,具体表现为以下几方面:

(1)唐僧与金山寺关系密切

在明代,由于民间普遍举行水陆法会的原因,时人通过《水陆缘起文》的记载而皆知金山寺是最初举办水陆法会的佛寺。因此,小说家将故事中唐僧(玄奘)早年的成长及生活地点设置在金山寺,并让这位来自金山寺的唐僧主持唐太宗的水陆大会仪轨。这一情节安排不仅能够令当时的读者信服,而且能够与当时民间寺院所使用的水陆画《水陆缘起图》轴中表现僧人举行宗教施食活动的图像相对应(图10)。如:

(第十一回,唐太宗在入冥还阳之后)却又聚集多官,出榜招僧,修建水陆大会,超度冥府孤魂。榜行天下,着各处官员推选有道的高僧,上长安做会……在那山川坛里,逐一从头查选,内中选得一名有德行的高僧。你道他是谁人……小字江流古佛儿,法名唤做陈玄奘……玄奘顿首谢恩,受了大阐官爵。又赐五彩织金袈裟一件,毗卢帽一顶……玄奘再拜领旨而出,遂到化生寺里,聚集多僧,打造禅榻,装修功德,整理音乐。选得大小明僧共计一千二百名,分派上中下三堂。诸所佛前,物件皆齐,头头有次。选到本年九月初三日,黄道良辰,开启做七七四十九日水陆大会。

为了这一情节的需要,小说家还将唐僧(玄奘)的出生地从河南洛阳洛州缑氏县(今河南省偃师市南境)改为了江州(今江西省九江市)府衙。其出生之后即被其母缚于木板上并推入江中顺水漂流,“一直流到金山寺脚下停住”。之后便被金山寺长老法明和尚抚养长大。如此一来,小说中的唐僧便与金山寺结下了不解之缘,而其能够主持水陆法会的学识与能力也就都既合乎情理又不容置疑了。

(2)取经的目的与结果都是要用于水陆法会

小说中的观音菩萨于唐僧正在举行水陆法会时现身,并点化其前往西天去求取真经。因此正在举行的水陆法会被暂停了,等唐僧将真经送至唐王面前之后,水陆大会得以继续举行,如:

(第十二回)太宗见了颂子,即命众僧:“且收胜会,待我差人取得大乘经来,再秉丹诚,重修善果。”众官无不遵依。当时在寺中问曰:“谁肯领朕旨意,上西天拜佛求经?”

(第一百回)太宗与多官拜毕,即选高僧,就于雁塔寺里,修建水陆大会,看诵《大藏真经》,超脱幽冥孽鬼,普施善庆,将誊录过经文,传布天下……

(3)小说中的人物形象与水陆画中有关

一切文学作品中的情节和背景,都不可能超越其所处的时代,其作者通常也必然会以日常生活中常见的事物或情景移植到其作品之中。因此推测:小说家或许是按其在水陆法会时所见水陆画中的某些形象,虚构了小说中的某些人物形象。如二郎神的形象即是水陆画中的清源妙道真君像;④沙僧的形象则与水陆画人,多则上百人,故此需要巨大的金钱花销,只有富者能够单独举办,而贫者只能共同凑钱才能举办。

宋代时水陆法会已十分流行,几乎遍及全国。如苏轼曾在元祐六年(1091)撰《水陆法像赞》,后于元祐八年(1093)为亡妻设立水陆道场。②明代的水陆法会不仅规模空前,而且相关仪轨也得以完善并定型。洪武元年至十五年(1368〜1382)曾先后于南京蒋山设立广荐法会(即水陆法会)、天界寺设立迎经法会。其中洪武十五年四月初八(佛诞日)那一次,规模最大,参加僧众人数竟达千人之众!

2.水陆法会及其道具—水陆画

水陆法会所用的诸佛、菩萨及其他神灵的画像被称为“水陆画”。水陆画可以分为壁画和非壁画两种。著名的明代水陆壁画如河北石家庄毗卢寺、河北蔚县重泰寺等。非壁画形式者又可以分为卷轴画式、牌位式等形式,其中以卷轴式最常见。目前所知最为完整的明代卷轴式水陆画是山西博物院藏宝宁寺水陆画一堂。③首都博物馆也收藏了大量明清时期的水陆画,其中有一堂虽已不甚完整,但其皆钤明万历年间慈圣皇太后玺印,可知其是慈圣皇太后所造,应为明代皇家举办水陆法会所用(图8)。世人也可借此管窥明代皇家水陆法会的盛况。

根据目前所见的多套明清时期水陆画实物可知,在一套完整的水陆画中通常都会有一幅《水陆缘起图》轴(图9)。其通常以图文并茂的形式出现:上部绘梁武帝向宝志禅师问法图;下部书《水陆缘起文》,主要记载阿难遇面然鬼王、梁武帝制水陆仪文及英禅师恢复水陆法会三事。

3.小说《西游记》与水陆法会关系密切

小说《西游记》与水陆法会关系密切,具体表现为以下几方面:

(1)唐僧与金山寺关系密切

在明代,由于民间普遍举行水陆法会的原因,时人通过《水陆缘起文》的记载而皆知金山寺是最初举办水陆法会的佛寺。因此,小说家将故事中唐僧(玄奘)早年的成长及生活地点设置在金山寺,并让这位来自金山寺的唐僧主持唐太宗的水陆大会仪轨。这一情节安排不仅能够令当时的读者信服,而且能够与当时民间寺院所使用的水陆画《水陆缘起图》轴中表现僧人举行宗教施食活动的图像相对应(图10)。如:

(第十一回,唐太宗在入冥还阳之后)却又聚集多官,出榜招僧,修建水陆大会,超度冥府孤魂。榜行天下,着各处官员推选有道的高僧,上长安做会……在那山川坛里,逐一从头查选,内中选得一名有德行的高僧。你道他是谁人……小字江流古佛儿,法名唤做陈玄奘……玄奘顿首谢恩,受了大阐官爵。又赐五彩织金袈裟一件,毗卢帽一顶……玄奘再拜领旨而出,遂到化生寺里,聚集多僧,打造禅榻,装修功德,整理音乐。选得大小明僧共计一千二百名,分派上中下三堂。诸所佛前,物件皆齐,头头有次。选到本年九月初三日,黄道良辰,开启做七七四十九日水陆大会。

为了这一情节的需要,小说家还将唐僧(玄奘)的出生地從河南洛阳洛州缑氏县(今河南省偃师市南境)改为了江州(今江西省九江市)府衙。其出生之后即被其母缚于木板上并推入江中顺水漂流,“一直流到金山寺脚下停住”。之后便被金山寺长老法明和尚抚养长大。如此一来,小说中的唐僧便与金山寺结下了不解之缘,而其能够主持水陆法会的学识与能力也就都既合乎情理又不容置疑了。

(2)取经的目的与结果都是要用于水陆法会

小说中的观音菩萨于唐僧正在举行水陆法会时现身,并点化其前往西天去求取真经。因此正在举行的水陆法会被暂停了,等唐僧将真经送至唐王面前之后,水陆大会得以继续举行,如:

(第十二回)太宗见了颂子,即命众僧:“且收胜会,待我差人取得大乘经来,再秉丹诚,重修善果。”众官无不遵依。当时在寺中问曰:“谁肯领朕旨意,上西天拜佛求经?”

(第一百回)太宗与多官拜毕,即选高僧,就于雁塔寺里,修建水陆大会,看诵《大藏真经》,超脱幽冥孽鬼,普施善庆,将誊录过经文,传布天下……

(3)小说中的人物形象与水陆画中有关

一切文学作品中的情节和背景,都不可能超越其所处的时代,其作者通常也必然会以日常生活中常见的事物或情景移植到其作品之中。因此推测:小说家或许是按其在水陆法会时所见水陆画中的某些形象,虚构了小说中的某些人物形象。如二郎神的形象即是水陆画中的清源妙道真君像;④沙僧的形象则与水陆画中的面然(燃)鬼王的形象接近;⑤铁扇公主与红孩儿则与水陆画中的鬼子母有关;⑥而牛魔王的原型是一头大白牛,其与水陆画中的摩醯首罗天像(图11)身旁的白牛应有密切关系……

(4)小说中的故事情节与明代水陆法会相关

小说故事中,大闹天宫之后的孙悟空被推入太上老君的八卦炉中并被“以文武火锻炼”了七七四十九日。这一时间长度与水陆法会的时间长度一致,其是有寓意的。例如佛教认为人死后亡灵最长经过49天就会转世轮回,因此需要在死后49天内举办度亡追荐的法会,才能为亡灵找到较好的转世去处。因此,度亡追荐法会和水陆法会都以7天为一个阶段,根据家属财力而举办一七至七七不等。

不仅如此,小说中唐僧历经磨难终于要取到真经时,佛祖明确告知其非送“人事”不可以传经,并且后来也确实是在唐僧送了紫金钵盂后才准其“换经”。这一索财传经的情节与明代现实一致,其恰是明代僧人依靠做法事活动而赚钱的真实写照。明太祖朱元璋饬令将天下寺院及僧人界划为禅、讲、教三类。据《金陵梵刹志》载,洪武十五年五月太祖诏谕曰:“佛寺之设,历代分为三等,曰禅、曰讲、曰教。其禅不立文字,必见性者方是本宗;讲者务明诸经旨义;教者演佛利济之法,消一切现造之业,涤死者宿作之愆,以训世人。”还极其详尽地规定了“道场诸品经咒布施”及“陈设诸佛像、香灯、供给”的价格。至于参与赶经忏、作佛事的教僧,钱财收入上也有具体限定:“瑜伽僧,既入佛刹已集成众,赴应世俗所酬之资,验日验僧。每一日每一僧,钱五百文。假若好事三日,一僧合得钱一千五百文;主磬、写疏、召请三执事,凡三日道场,每僧各五千文。”由此可知,以度亡追荐为特征的佛教水陆法会已成为明代僧人敛财的重要工具和手段。

三、十世修行

小说中的唐僧被妖精认为是“十世修行之人”,第七回故事中沙僧所述曾吃过九个取经人的内容,即应是对应所谓“十世修行之人”。

(第七回)那怪道:“我愿皈正果。”又向前道:“菩萨,我在此间吃人无数,向来有几次取经人来,都被我吃了。凡吃的人头,抛落流沙,竟沉水底。这个水,鹅毛也不能浮。惟有九个取经人的骷髅,浮在水面,再不能沉。我以为异物,将索儿穿在一处,闲时拿来顽耍。这去,但恐取经人不得到此,却不是反误了我的前程也?”(未完待续)