谭延闿的学书路径及书学思想

李群辉

李一先生曾撰写文章对谭延闿的一生及其书法特征做出精彩描述:

阅世深沉意绪平,剩将柔翰作干城。漫嘲伴食无才思,阔笔饶渠气象清。

谭组庵以贵介公子,居民国鼎鼐,通权达变,释躁平矜,出将入相,身名俱泰。书宗颜鲁公,《麻姑仙坛》一碑用力最劬,复参以刘石庵、钱南园、何蝯叟、翁松禅之法,随人作计而终能进窥堂奥,实属不可多得。大字端方,或真或行,骨格清奇,笔致雄拔,俨然庙堂气象。[1]

一、生平及其性格

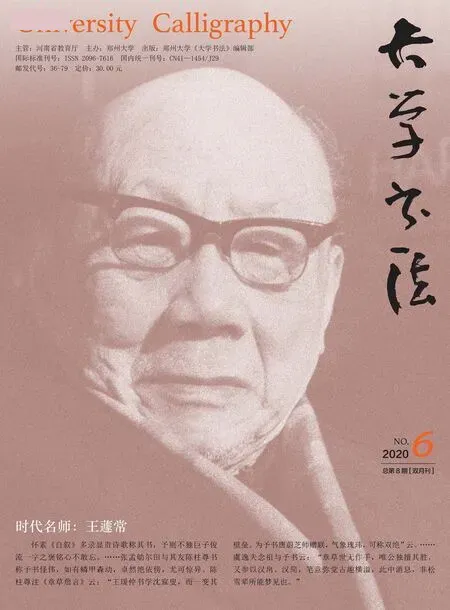

谭延闿(1880—1930),字祖安、组庵,湖南茶陵人,与陈三立、谭嗣同并称“湖湘三公子”。谭延闿是民国时期著名政治家,曾任南京国民政府主席、行政院院长,他擅长书法,有“近代颜书大家”之称。

(一)一门两进士,两代三书家

谭延闿出生在一个官宦家庭,据《茶陵谭公年谱》记载,1880 年1 月25 日(光绪五年十二月十四日),时任浙江巡抚的谭钟麟梦见嘉庆年间进士,曾经官至工部尚书和户部尚书的湖南道县人何凌汉来访,当他惊醒之时,家人告知夫人分娩。由于谭钟麟对湖南著名学者王闿运推崇备至,因此给刚出生的儿子起名“延闿”,又因梦见何凌汉(谥号为文安),因此给谭延闿取字“祖安”。

古有苏洵、苏轼、苏辙一门三学士之佳话,谭延闿的家庭也有异曲同工之妙。谭延闿的父亲谭钟麟自幼发奋读书,虽处困境却志气弥坚,1843 年提学考试第一名中秀才,1849 年乡试中举人,1856 年会试中进士,赐翰林院庶吉士,三年后授翰林院编修。谭延闿聪颖好学,5 岁入私塾。其父规定三天要写一篇文章,五天要写一首诗,还要练写几页大、小楷毛笔字。11 岁学制义文学,光绪帝的师傅翁同龢称之为“奇才”。1893 年,谭延闿到长沙参加童子试,考中秀才。1904 年,谭延闿参加清末最后一次科举,中第一名贡士,即会元,4 月参加殿试,列为二等第三十五名,赐进士出身。在书法方面,不仅谭钟麟、谭延闿有很高的造诣,谭延闿的弟弟谭泽闿也不落下风。谭泽闿(1889—1947),字祖同,自号瓶斋,书法风格近翁同龢,雄浑腴美,当年中央银行约请著名书家书写“中央银行”行名,最后殊荣为谭泽闿获得,今日的上海、香港两家《文汇报》的报头仍旧使用的谭泽闿的手笔。因此,谭延闿家族可谓名副其实的书香门第,用一句话来形容十分贴切,那就是“一门两进士,两代三书家”。

(二)文武兼资,和气中正

谭延闿不仅天分卓越、反应敏锐,而且豁达开朗、重情重义,与生俱来有一种大家风范。下面一段文字是谭延闿对戊戌六君子之一——谭嗣同的记述,我们从中就能感受到一种血性和情怀:

汪精卫系狱时,闻老卒言,戊戌下狱诸人,惟复生神采扬扬,绕室无停趾,以香烬书壁殆遍,不知何辞也。狱卒以香为更代,故地下皆烬余,后壁已垩,竟无知者。

复生慷慨,喜谈论,意气发舒,见人一长,称之不去口。自谓学佛有得。余于戊戌七月初四过天津,与林暾谷饮酒楼,闻隔座叹息声,曰:有君无臣,奈何?窥之复生也,亟呼入,与暾谷不相识,余为之介,高睨大谈,一座尽倾。明日别去,遂及于难。临刑神采扬扬,刃颈不殊,就地上劙之三数,头始落,其不恐怖真也。[2]

谭延闿对朋友古道热肠、鼎力相助。1904 年,黄兴计划在慈禧太后七十大寿时刺杀湖南地方官员,准备起义,没想到消息泄露,幸好有谭延闿、胡元倓等人相助,黄兴及其他革命志士才得以脱身。[3]

谭延闿对待部下更是宽厚仁义,甚至对于恶意诋毁他的人,谭延闿也表现出宰相度量。他50 岁生日时,有一个叫张冥飞的人在报上发了一篇文章对他极尽讽刺,文章称:“茶陵谭氏,五十其年,喝绍兴酒,打太极拳,好酒贪杯,大腹便便,投机取巧,废话连篇。用人惟其才,老五之妻舅吕;内举不避亲,夫人之女婿袁。立德立功,两无闻焉。”[4]而谭延闿知晓事情后,出人意料地宴请了这个叫张冥飞的人,并对他说:“阁下你是我的好朋友,当今之人没有不恭维我的,而阁下能骂我,实在难得。” 一年后,谭延闿去世,张冥飞抚棺痛哭,称:“平生知我者乃谭畏公也。”

谭延闿思想开明,重视教育。在科举考试的会试答卷中,已经表达了他对教育事业的重视与热忱:

国之兴衰强弱,视民之智愚贤不肖;民之智愚贤不肖,视国民教育之盛衰。有国民教育者,国虽弱小必兴;无国民教育者,国虽强大必衰。故陶铸国民者,教育之本原也,普通之理,精神之事也;造就人才,振兴事业者,教育之功用也,专门之学,物质之事也。无本原何有功用,无普通何有专门,无精神何有物质。[5]

谭延行书 临米芾《蜀素帖》四条屏 常州博物馆藏

谭延行书 《论书》中堂 台北故宫博物院藏

谭延闿在家乡积极兴办新学,先后创办了湖南第一女学堂、湖南中路公学、公立中等工业学堂,等等。湖南巡抚岑春煊称“湖南教育不可一日无谭延闿主持”。

总体来讲,谭延闿在其宦海沉浮的一生,得到同时代人的很高评价。孙中山称其“一时人望”,蒋介石称其“党国英奇”,胡汉民称其“和气中正”,于右任称其为“民国一完人”。

二、书法成就与学书路径

谭延闿的书法在青年时期便崭露头角,加之长期临习、勤耕不辍,其书法水准及声望日渐增高。谭延闿与胡汉民、吴稚晖、于右任并称为“民国四大书法家”,谭延闿擅长颜体楷书,吴稚晖擅长篆书,胡汉民擅长隶书,于右任则擅长行草。谭延闿书法结体宽博,顾盼自雄,不论擘窠榜书还是蝇头小楷,均极精妙。胡汉民对谭延闿的诗文书法颇为赞赏,称“似从长庆参坡老,竟以平原傲米痴”,意思是说谭延闿的诗文有白居易、苏轼风范,书法则取法颜真卿而成自家面貌,能与宋代米芾相媲美;于右任论及谭延闿书法之时,也称赞其“是有真本领的”。王家葵先生《近代书林品藻录》赞曰:“字法标榜鲁公,宦海浮沉冯道。大书镌刻昭陵,胜迹不磨永宝。”

民国很多重要的场所都有谭延闿的题字,南京“总统府”和黄埔军校大门上的“陆军军官学校”就是出自谭延闿之手。孙中山逝世后,南京中山陵半山腰碑亭内巨幅石碑上“中国国民党葬总理孙先生于此”两行擘窠金字,即为谭延闿原大手书。此外,蒋介石母亲去世后,蒋介石所作的《哭母文》也由谭延闿所书。由此可见,当时谭延闿书法的声誉是何等之高。

谭延闿自小接触翁同龢等著名书法家,起点极高。

翁同龢(1830—1904)学书由欧、褚、柳、赵入手,后出入苏、米而学颜真卿,晚年则主要取法于北碑。马宗霍在《霋岳楼笔谈》中称:“松禅早岁由思白以窥襄阳;中年由南园以窥鲁公;归田以后,纵意所适,不受羁缚,然气息淳厚,堂宇宽博,要以得鲁公者为多。偶作八分,虽未入古,亦能远俗。”[6]沙孟海先生在《近三百年的书学》一文中指出:“他(翁同龢)出世最晚,所以能够兼收众长,特别是钱沣的方法,有时还掺入些北碑的体势。把颜字和北碑打通了,这是翁同龢的特色。”

谭钟麟与翁同龢的交往为谭延闿的书法成就提供最初的便利条件。据《谭延闿大传》记载,谭钟麟是个有心人,为了让谭延闿有更多机会学习翁同龢的书法,便利用与翁同龢书信来往、礼品互赠的便利,珍藏翁同龢的每一封信笺,并在信笺的眉头页末对翁同龢的字予以分析评点,然后交给谭延闿临摹学习。谭钟麟还经常将儿子的习作拿给翁同龢等朋友点评,翁同龢对年轻的谭延闿赞不绝口,在他的日记中记载道:“访文卿,见其第三子,秀发,年十三,所作制义奇横可喜,殆非常之才也。”[7]在给谭钟麟的信中称赞道:“三令郎伟器也,其笔力殆可扛鼎。人泮可喜,行即腾嚷。”[8]

除翁同龢以外,清代几位大书家刘墉、钱沣、何绍基也是学颜体的高手,他们也都成为谭延闿取法学习的对象,其中钱沣对谭的影响最大。在清代,学颜书的人大多先从学钱南园入手,杨守敬《学书迩言》称:“自来学前贤书,未有不变其貌而能成家者,惟有钱南园学颜书如重规叠矩。此由人品气节,不让古人,非可袭取也。”[9]

从谭延闿的书画题跋以及所写日记中可以看出,钱沣对其影响极为深远。谭延闿在《题钱南园芜城赋》中用很大篇幅表达其对钱沣的由衷钦佩,文中称:

自来学颜书者,臃肿钝拙,毫不得其使转之法……而南园于千祀之后,众咻之时,乃能独标心印,岂不异哉。

南园官湖南学政时,尚一以颜家庙碑为依归,后乃恣肆。晚年则以鲁公之神入褚令之室。如此书者,盖未可一二观也。

乾隆中举世习赵、董书。其名者刘、梁、翁、王。然四人者,皆享大年,多暇日,从容肆习,人书俱老,而所诣止此。孰与南园奋起遐取,独师古哲,无声气击援之盛。又奔走仕宦,穷困孤立,中年摧折,而成就如此卓卓,可不谓豪杰之士也耶。诚使南园得四君之境与年,其将下视宋元而跻晋唐也哉。

南园官不达,天乃纵其书。直节照人寰,固与常人殊。下视元明后,直与颜为徒。冥会当心时,目若无君谟。晚年更险绝,骨立筋蟠纡。豪杰信非偶,岂为时代拘。[10]

谭延行书 苏轼《豆粥诗》长卷 台北故宫博物院藏

显然,在谭延闿看来,如果钱沣也能像刘、梁、翁、王四大家一样“享大年,多暇日,从容肆习,人书俱老”,那么其书法成就将远远超越这四人,且能够“下视宋元而跻晋唐也哉”。

除钱沣之外,刘墉和何绍基对他的书法也产生不小的影响。例如,谭延闿题《道州残字册》称:

北派意多南派少,几人能识道州心。

破空杀纸浑闲语,莫向鸳鸯绣里寻。

碎金安石存遗制,片玉昆山有旧闻。

终胜贾人持一字,好教常侍集千文。[11]

对谭延闿来说,与曾熙、李瑞清等书法家的交游也十分重要,在长时间的交流、切磋中,曾熙、李瑞清的书学思想无疑会对谭延闿产生至关重要的影响。

当然,除了有好的老师引导以及朋友之间的相互影响之外,最为重要的还是于谭延闿自身的天分与勤奋。他的弟弟谭泽闿对谭延闿的学书之路十分清楚,提到谭延闿开始临习《麻姑仙坛记》是在1914 年于青岛侍奉母亲之时,后来在上海、郴州等地也坚持笔耕,称:“先三兄专临《麻姑坛记》,盖始于甲寅余兄弟奉母居青岛时。其后乙卯在沪,戊午在郴,书课尤勤。至辛酉买宅塘山,颇有宾从文燕之乐,偶朝起临写数纸,亦尽数十通。”

如果我们看《谭延闿日记》中的相关记载,将有更为直观的感受。

1914 年:

5 月30 日。午饭,饮一巡。复临《麻姑》两纸。

8 月6 日。归,临《麻姑》三纸,而吕满至。

11 月15 日。食粥后,临《麻姑》二纸。

12 月7 日。余临《麻姑》一纸,《离堆记》一纸。《离堆》笔法与《画赞》相近,东坡即由此夺胎,甚不易学。盖用墨太丰,难于见好也。

12 月10 日。食粥后,临《麻姑》二纸,墨浸,殊不惬意。

12 月23 日。食粥后,临《麻姑》二纸,第十九通毕矣。凡八日,日二纸,百二十八字,中间辍课一日,都十五纸,实得字九百也。以旧临碑笔与淑女。

1915 年:

1 月3 日。八时起,临《麻姑》三纸,乃食粥

2 月7 日。临《李元靖》二纸,食粥。

2月8日。食汤饭后,临《李元靖》二纸……晚饭有称条面,饮数巡,取《西楼帖》看一过,坡书神奇,有不可到处,当时已訾其不悬腕,何耶。

4 月4 日。八时起,临《元次山碑》二纸,食粥。

5 月13 日。临《麻姑》二纸……及散,同道士至汉古、古墨,遂至真赏斋看碑,有《张迁》《礼器》,皆旧拓,而以《张猛龙》为最。

8 月5 日。七时起。临《麻姑》二纸。

8 月20 日。七时起。余临《告身》二纸……出至赵裱背、古墨轩,又入商务印书馆,看《天际乌云帖》印本,覃溪密行小字,前后十数题,于友朋有疑似者,辟之不遗余力,且引钱萚石为证。以余观之,不惟苏迹赝也,即元明诸跋亦如出一手,特董跋真耳。

8 月27 日。八时起。食粥。临《元靖碑》二纸。

10 月2 日。七时起。临《颜家庙》二纸,十日不作书,荆棘生矣。

10 月17 日。七时起。临《麻姑》二纸。

11 月7 日。八时起。临《李玄靖》二纸。

11 月10 日。八时起。临《玄靖碑》二纸。食粥。

1916 年:

3 月16 日。八时起。临《麻姑》五纸,平日作字太快,今力求慢,然不佳如故……与曾九谈书画,看碑帖数种,十时乃寝。

4 月10 日。七时后起。临《麻姑》五纸。

4 月19 日。七时起。临南园五纸,墨凝殊不能有兴致。

5 月12 日。六时后起。临《麻姑》九纸,第六十三通毕,食粥。

5 月13 日。七时起。临《麻姑》三纸。

5 月15 日。七时起。临《麻姑》五纸。

5月28日。七时起。临《金天王题字》及《麻姑坛》五纸。

6 月24 日。七时后起,临《麻姑》五纸。[12]

从以上资料可以看出,谭延闿对颜真卿《麻姑仙坛记》用功之深令一般人望尘莫及,在临习《麻姑仙坛记》的同时还注意学习《颜家庙碑》《李玄靖碑》《自书告身》、钱沣楷书等,加之他的天分卓越,从中获取的养分也非常人能及,因此称其为民国学颜书第一人当不为过。

谭延楷书 《散尽老来》七言联 台北故宫博物院藏

三、书学思想及书法影响

(一)崇古而不泥古

谭延闿学书思想最重要的一点是崇古,从其对颜真卿、钱沣等经典书家的敬仰就可见一斑。民国大书法家胡汉民祝贺谭延闿生日,赠诗一首:

文采风流是我师,翁钱应悔未能诗。似从长庆参坡老,竟以平原傲米痴。虎卧龙跳非易事,春松秋菊可同时。苍生不病君无病,为祝南山寿无期。[13]

在胡汉民看来,谭延闿的诗文是脱胎于白居易、苏轼,书法则取法颜真卿而成自家面貌,能与宋代米芾相媲美。谭延闿有诗《次韵展堂见赠》答谢:

平生风义友兼师,喜入新年第一诗。不道杜陵矜瘦硬,故应王约诮肥痴。奴书自悔非崇古,老学深惭已后时。笔健输君缘寿骨,行能多恐负相期。

谭延闿提到“奴书自悔非崇古,老学深惭已后时”,意思就是指学习书法必须从古代经典中来,不然将后悔莫及。

此外,他在题《咫尺蓬莱馆印稿》中说:“缶翁沉泉牧父逝,并时学者皆白科。不师古人乃师古,秦玺汉印真先河。”[14]意即对于学习篆刻的人来讲,要么模仿古人,要么直接从秦汉时期的印章当中吸取养分。

当然,谭延闿天资卓越,以他的智慧当然不会因为崇古而走进死胡同,他对待如何学习古人有一套自己的看法,其《惕园和诗次均奉答》一诗对此有明确表达,其诗如下:“官奴草草书裙练,付与羊家佐谈宴。只传笔法不传心,举止终羞大家媛。……襟期直与昔贤齐,古意今情一时并。后生濡染不自知,貌合终是形神离……”[15]

他指出羊欣学王献之,只学到笔法而没有学到内在精神,最终落得“举止终羞大家媛”。后面他提到“世上模拟徒纵横”“貌合终是形神离”,旗帜鲜明地批评机械模仿。他认为书法应该适应时代的变迁,称“古今悬绝风马牛,何人下笔罗千秋”,书法应该表达书写者博大的胸襟和真实的性情,因此称“襟期直与昔贤齐,古意今情一时并”。

(二)讲求自然、直起直落

众所周知,美食与书法是谭延闿的两大爱好,对于美食他认为:“世间最是天然美,莫向官厨问八珍。” 意思是说,官厨所谓的八珍也抵不过世间天然之美味,对于书法他认为:“古人名作,未有不浑然天成、不假雕饰者也。” 从中可以看出,不论是美食或是书法,谭延闿最为看重的都是“自然”二字。因此,他在评价南北书风的时候提到,赵孟頫、董其昌等人没有能够做到直起直落,需要借助姿态来修饰,他认为这也是南宗不如北派书法的地方。他在《组庵题跋》中称:“南宋以后,榜书碑版皆微有行书意,赵董诸公悉然,诸城亦不免。正以不能直起直落,假姿致以自饰耳。南宗不如北派以此。”[16]

显然,从谭延闿的书法题跋中可以感觉到,他十分偏向厚重雄强的书法风格,例如他尤为看重的颜真卿、钱南园,在《为人题南园书卷》中称:

举世沉酣赵董日,昆明异帜独颜公。莫言书法属小道,天挺人豪故不同。[17]

谭延闿在诗中提到钱沣没有向世人一样沉迷于赵孟頫、董其昌,而是独树一帜学习颜真卿,对此,他将书法行为提升到一种人格的高度,也能体现出他的价值取向。

此外,谭延闿在题《道州残字册》中,旗帜鲜明地提出反对花拳绣腿的书法风格,称:

“北派意多南派少,几人能识道州心。破空杀纸浑闲语,莫向鸳鸯绣里寻。”[18]

(三)强调书画相通

谭延闿另一个书法主张便是“书画相通”。

他给曾熙写过一首题画诗《题曾农髯画海松》,诗云:

农髯本不画,画乃藏胸中。一朝奋笔起,四座惊神功。奇石尽天色,海气生长松。笔势若篆籀,郁屈蟠蛟龙。古人宁有此,信知书画通。我见不忍攫,还之东家翁。试听素壁间,谡谡来天风。[19]

在他看来,曾熙的画之所以令人惊叹,主要是因为运用了书法的篆籀笔法,画出来的效果苍茫沉郁,有如蛟龙盘踞一般,最后得出一个结论:“古人宁有此,信知书画通。”

另外,他在《题清溪道人西园雅集图(代曾九作)》中也说:“古今书画理一贯,惟有智者观其通。”[20]

这首诗开门见山地提出董其昌和苏轼的书画观点,称:“吾闻画有南北宗,亦如禅门侈宗风。又闻善画非形似,不似之似真神通。” 我们知道,董其昌的南北宗论,提倡禅宗的“顿悟”,主张随意自如、浑然天成的艺术表达方式,反对刻意描摹、呆板僵硬,这与苏轼所说的“论画以形似,见与儿童邻”一脉相承。而且他在后面也提到“沈粗文细强分别,世论久矣邻儿童”,意思是告诫我们不要只盯住那些细枝末节,而应该上升到道的层面。如果说写给曾熙的诗主要是强调书法和绘画的用笔有相通之处,那么写给李瑞清的这首长诗强调的则是书画艺术的内在之理。

(四)强调天资和胸襟

谭延闿强调书法学习需要胸襟与天资。

胡汉民在《悼谭祖庵先生》中提到,谭先生(谭延闿)常说:“我往常最爱写字,可是写来写去,总不敢和总理比拟,总理是天纵之才,虽不常写字,而其字为近世所莫及,我们写帖临碑,孳孳不已,终于脱不了前人窠臼!可知作文写字,也必要以高尚的人格,和伟大的抱负为前提。否则,尽你用功也不能臻上乘的。”[21]显然,在谭延闿看来,作文写字首先要具备一种高尚的人格和伟大的抱负,否则,若是斤斤计较一点一画之间的得失,根本就谈不上是高级的艺术。

另外,谭延闿也认为天资和悟性也是不可或缺的重要因素。例如他在评价钱南园的时候就称:

南园书笔力横绝,盖少时已然。吾家藏其早年书乐毅十三行可见。知此事本天授,不尽关学力也。[22]

在评价刘墉书法的时候,也说“知此事自关天授矣”,其跋《刘诸城家书真迹》册页节录如下:

石庵先生书以七十后为极诣,此册为先生家书,中有楚省以南语,盖先生官湖南巡抚时笔,行筐无书可考,要是五十以后书,精湛圆美中有极朴茂处,甚耐玩索,同时诸名人书非不工,然一览无余,故虽年增而书不进, 知此事自关天授矣。[23]

此外,他在《题小欧泉男生墓志(碑新出土)》中提到,书法的精髓不是口耳相传,而是需要一定的悟性才能有所体会,称:

琅玡王与襄阳米,父子书名各后先。

绝艺不须传口耳,孤儿神悟故超然。

妙墨千年零落尽,世人惟识道因碑。

谁知陵谷崩骞后,又睹兰台第二奇。[24]

总结起来看,崇古而不泥古,讲求自然、直起直落,偏好厚重雄强书风,倡导书画相通,强调学书需要天资和胸襟,这几大主张成为谭延闿最主要的书法思想。

注释:

[1]李一.论书绝句·评谭延闿[J].传记文学,2017(4):103.

[2][11][14][15][17][18][19][20][24]周秋光,周元高,贺永田.谭延闿集[M].长沙:湖南人民出版社,2013:902,977,1014,1038,

1014,977,978,1007,1041.

[3][4][7][8][13][21]刘建强.谭延闿大传[M].北京:九州出版社,2011:31,3,16—17,120,326,324.

[5]刘建强.谭延闿文集论稿(上)[M].湘潭:湘潭大学出版社,2014:5.

[6]马宗霍.书林藻鉴[M].北京:文物出版社,2015:247.

[9]崔尔平.历代书法论文选续编[G]上海:上海书画出版社,2004:741.

[10][16][22]谭延闿.组庵题跋[J].学海,1943(7).

[12]刘建强.谭延闿文集论稿(下)[M]. 湘潭:湘潭大学出版社,2014:11.

[23]李言君.谭延闿跋“刘诸城家书真迹 ”品读[J].春秋,2012(6):59—60.